Page 101 - Vol.15

P. 101

劉

研究領域:環境奈米技術、奈米顆粒

雅 瑄

界面科學、零價金屬技術、環境科學

與工程、二氧化碳捕集與封存技術。

Y. H. Liu

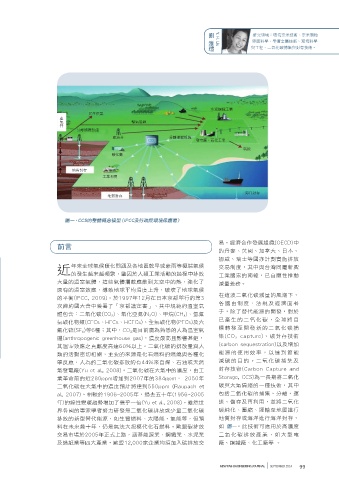

水泥鋼鐵工業

民生供氣

產氣井

輸氣管線

分離捕獲設施

產油井 分離捕獲設施

發電廠、石化工業

氫能

碳化廠

地質封存

工業利用

海洋封存

地質封存

圖一、CCS的整體概念模型(IPCC及行政院環境保護署)

易。經濟合作發展組織(OECD)中

前言

的丹麥、英國、加拿大、日本、

挪威、瑞士等國亦計劃實施排放

近 年來全球氣候暖化問題及各地區乾旱或豪雨等極端氣候 交易制度,其中與台灣同屬新興

的發生越來越頻繁,肇因於人類工業活動的過程中排放

工業國家的南韓,已自願性推動

大量的溫室氣體,這些氣體攔截應散到太空中的熱,強化了 減量義務。

原有的溫室效應,導致地球平均溫度上升,破壞了地球氣候

在這波二氧化碳減量的風潮下,

的平衡(IPCC, 2009)。於1997年12月在日本京都舉行的第3

各國由制度、法規及經濟面著

次締約國大會中簽署了「京都議定書」,其中規範的溫室氣

手,除了替代能源的開發,對於

體包含:二氧化碳(CO 2 )、氧化亞氮(N 2 O)、甲烷(CH 4 )、氫氟

已產生的二氧化碳,全球將目

氯碳化物類(CFCs、HFCs、HCFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六

氟化硫(SF 6 )等6種;其中,CO 2 是目前廣為熟悉的人為溫室氣 標轉移至開發新的二氧化碳捕

體(anthropogenic greenhouse gas),濃度最高且影響甚鉅, 集(CO 2 capture)、碳封存技術

(carbon sequestration)以及增加

其溫室效應之貢獻度高達60%以上。二氧化碳的排放量與人

類的活動密切相關,主要的來源是化石燃料的燃燒與各種化 能源的使用效率,以達到節能

學反應,人為的二氧化碳排放約有44%來自煤、石油或天然 減碳的目的。二氧化碳捕集及

氣發電廠(Yu et al., 2008)。二氧化碳在大氣中的濃度,由工 封存技術(Carbon Capture and

業革命前的近280ppm增加到2007年的384ppm, 2050年 Storage, CCS)為一長期將二氧化

二氧化碳在大氣中的濃度預計將達到550ppm (Raupach et 碳與大氣隔絕的一種技術,其中

al., 2007)。相較於1906~2005年,過去五十年(1956~2005 包括二氧化碳的捕集、分離、運

年)的線性變暖趨勢增加了幾乎一倍(Yu et al., 2008)。雖然世 送、儲存及再利用,並將二氧化

界各國的專家學者努力研發無二氧化碳排放或少量二氧化碳 碳純化、壓縮、運輸至地層進行

排放的新型替代能源,如生質燃料、太陽能、氫能等,但預 地質封存或海洋進行海洋封存,

料在未來幾十年,仍是無法大規模代化石燃料。歐盟碳排放 如 圖一。此技術可應用於高濃度

交易市場於2005年正式上路,涵蓋能源業、鋼鐵業、水泥業 二氧化碳排放產業,如大型電

及造紙業等四大產業,歐盟12,000家企業均須加入碳排放交 廠、鋼鐵廠、化工廠等 。

NEW FAB ENGINEERING JOURNAL SEPTEMBER 2014 99