Page 83 - VOL.53

P. 83

TSMC/ Facility Published

2.2 企業投入植林的前車之鑑 ❶難以長期持久經營:林業及自然保育署與企業合作植

林時間長久,整體規畫較為完整,但部分與地方政府

依據林業署第四次森林資源調查資料,臺灣森林碳匯 合作的現象是企業角色多半非實際投入,可能會因年

貢獻現況,我國森林總面積為 219.7 萬公頃,其中人工 度預算中斷造林計畫,或者多數執行後沒有持續經營

林約佔 21%,約為 46 萬公頃。國內整體森林覆蓋率達 管理,常發生樹木枯死或是種植後遭移除之情形。

60.7%,每年碳匯量約為 2,141~2,190 公噸 CO 2 ,相

當於我國總溫室氣體排放之 7.3%,並期望森林碳匯至 ❷點狀種植缺乏整體計劃:企業會直接由公務機關單位

2050 年可再新增 97.8 萬公噸 CO 2 。然臺灣土地面積有 釋出的土地進行造林工作,但分散的造林土地其後續

限的情形下,企業要找尋可利用的植樹土地是難上加 管理實際上較為困難,常常是最後未能持續下去的

難,這也是面臨的主要問題之一,林業署為達到 2050 原因之一,此外企業也難以展現具體的成效,多以植

年的目標,提出以下森林碳匯之策略: 林總量數字取代土地回饋成果之說明。土地選擇過程

中,企業多屬於被動接受,也顯少組織團隊進行相關

❶增加森林面積:國有林、邊際農地、混農林業經營 評估,或委託非營利組織著手包辦整體計畫,但就企

及都市林持續造林。 業而言,缺少了在植林公益計畫上的核心思想。

❷加強森林經營:強化人工林及竹林經營,撫育更新 ❸人員未能持續提升專業:國內若計畫長久經營森林碳

劣化林分,並減少林火及病蟲害造成的碳匯損失。 匯,專業人員的訓練亦為重要關鍵之一。大部分直接

委託園藝公司或非營利組織的情形下,流動性的種植

❸提高國產材的利用:提高國產材的自給率,將木材、

人員多為短暫執行工作,面對人員專業的提升是幾乎

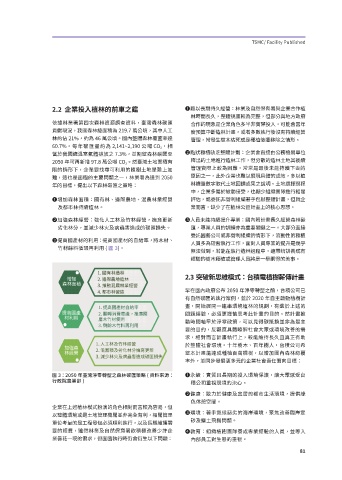

竹材餘料循環再利用 ( 圖3)。

無法做到,若能在執行造林過程中,連帶培訓養成有

經驗的樹木種植或管理人員將是一舉兩得的美事。

2.3 突破新思維模式:台積電植樹薪傳計畫

早在國內政府公布 2050 年淨零轉型之前,台積公司已

有自然碳匯的執行案例,並於 2020 年自主啟動植樹計

畫,開始展開一連串環境植林的規劃,有鑑於上述的

問題經驗,必須更謹慎思考此計畫的目的。然計畫推

動時間軸早於淨零政策,可以見得碳抵換並非為最主

要的目的,反觀應具體瞭解社會大眾或環境改善的需

求,相對而言計畫執行上,較能維持長久且真正有助

於整體社會環境。十年樹木、百年樹人,台積公司希

望本計畫能達成種植百萬棵樹,以增加國內森林綠覆

率外,並同步發展更多元的企業社會責任面向目標:

圖 3:2050 年臺灣淨零轉型之森林碳匯策略 ( 資料來源: ❶永續:實質且長期的投入環境保護,讓大眾感受台

行政院農業部 ) 積公司重視環境的決心。

❷健康:致力於健康及宜居的都市生活環境,提供綠

色休憩空間。

企業在上述植林模式扮演的角色相對而言較為容易,但

❸環境:著手氣候惡劣的海岸環境,聚焦改善臨岸定

以整體環境或是土地管理機關並非完全有利,相關管理

砂及塵土飛揚問題。

單位考量的是工程發包必須順利進行,以及長期維護需

要的經費,雖然林業及自然保育署欲積極改善少許企 ❹教育:組織植樹團隊養成專業經驗的人員,並導入

業曇花一現的需求,但面臨執行時仍會衍生以下問題: 內部員工對生態的重視。

��

��