Page 123 - VOL.53

P. 123

TSMC/ Facility Published

前言 文獻回顧

依 據 國 際 生 態 復 育 學 會 (Society for Ecological 2.1 大肚山環境分析

Restoration International, SERI, 2004) 定義,生態復

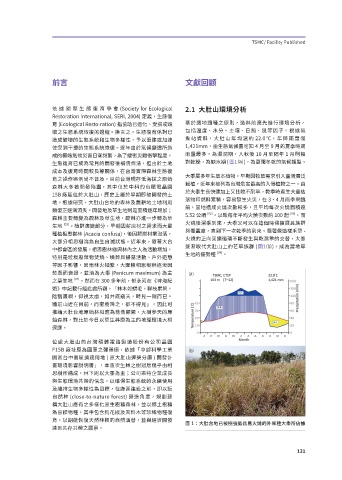

育 (Ecological Resto-ration) 指協助已退化、受損或毀 基於適地適種之原則,造林前應先進行環境分析,

壞之生態系統恢復的過程。換言之,生態復育係對已 包括溫度、水分、土壤、日照、風等因子。根據氣

造成破壞的生態系統和生物多樣性,予以重建或加速 象 站 資 料, 大 肚 山 年 均 溫 約 22.0 ℃, 年 降 雨 量 僅

使受到干擾的生態系統恢復。近年由於氣候變遷所造 1,421mm,由生態氣候圖可知 4 月至 9 月的夏季時期

成的極端氣候災害日漸頻繁,為了緩衝災難衝擊程度, 雨量最多,為濕潤期,入秋後 10 月至隔年 1 月則相

生態復育已成為常見的開發後補償作法,但由於土地 對乾燥,為缺水期(圖1⒜),為夏雨冬乾的氣候類型。

成本及復育時間較長等關係,在台灣實際森林生態復

大黍屬多年生草本植物,早期因牧草需求引入臺灣廣泛

育之操作案例尚不普及。目前台灣現存低海拔之原始

栽植,近年來被列為台灣危害最高的入侵植物之一。由

森林大多被開發殆盡,其中位於中科的台積電晶圓

於大黍生長快速加上又比較不耐旱,乾季時產生大量枯

15B 廠區位於大肚山,歷史上屬於早期即被開發的土

落物和燃料累積,容易發生火災,在 3、4 月雨季來臨

地。根據研究,大肚山台地的森林及農耕地土地利用

前,當地造成火燒次數較多,且平均每次火燒面積達

類型正逐漸流失,開發地及草生地則是面積逐年增加;

5.52 公頃 [02] ,以致每年平均火燒次數約 100 起 [06] ,而

森林主要轉變為疏林及草生地,疏林亦進一步轉為草

火燒後濕季到來,大黍又可以在這個時候擴展其族群

[03]

生地 。植群演變部分,早期因薪炭材之需求而大量

與覆蓋度,直到下一次乾季的到來。隨著像這樣禾草 -

種植相思樹林 (Acacia confusa),後因薪炭材業沒落,

火燒的正向回饋循環不斷發生與乾濕季的交替,大黍

大部分相思樹淪為自生自滅狀態。近年來,隨著大台

逐漸取代大肚山上的芒草族群 (圖1⒝),成為當地草

中都會區的發展,相思樹林緣與林內之人為活動增加,

生地的優勢種 [04] 。

特別是垃圾廢棄物焚燒、墳葬與掃墓活動、戶外遊憩

等因子影響,因而林火頻繁,大面積相思樹林逐漸因

焚毀而衰退,並淪為大黍 (Panicum maximum) 為主 ⒜

[02]

之草生地 。然而在 300 多年前,郁永河在《裨海紀

遊》中記載行經此處所觀,「林木如蝟毛,聯枝累葉,

陰翳晝暝,仰視太虛,如井底窺天,時見一規而已。

雖前山近在目前,而密樹障之,都不得見」,因此可

推論大肚台地原始林相應為蓊蓊鬱鬱,大樹參天的原

始森林,對比於今日以草生莽原為主的地理環境大相

逕庭。

位處大肚山的台灣積體電路製造股份有公司晶圓

F15B 廠址原為國軍之彈藥庫,依據「中部科學工業 ⒝

園區台中園區擴建用地 ( 原大肚山彈藥分庫 ) 開發計

畫環境影響說明書」,本區次生林之樹冠層幾乎由相

思樹所構成,林下則以大黍為主;公司秉持企業成長

與生態環境共榮的信念,以確保生態系統的永續使用

及維持生物多樣性為目標,在廠區建設之前,即以近

自然林 (close-to-nature forest) 營造角度,規劃建

構大肚山應有之多樣化原生樹種森林,並以鄉土樹種

為目標物種,其中包含狗花椒及天料木等珍稀物種復

育,以期能恢復天然林相的自然演替,並與經濟開發

圖 1:大肚台地已被極強勢且易火燒的外來種大黍所佔據

達到共存共榮之願景。

���

���