摘要

滄海桑田大變身-N3基地地改工程執行與管理

Keywords / Excavation,Back Fill,Field Density Test,Shear Wave Velocity

本文詳述N3工區從工程初期土壤地質鑽探取樣分析、制定淤泥開挖深度與範圍、結合結構耐震需求,決定土方回填材料,並研擬施工與材料品質管制程序,最後進行施工驗證。比對與原地層相關剪力波速數值與土壤N值,探討施工結果是否較原地層優化,並提出施工期間遭遇之問題與解決方法等,將相關工程紀錄留下,一方面作為重新律定類似地質開挖回填之設計、施工、品管準則,一方面做為日後建廠之參考。

滯洪池變身前後對照圖

前言

台南園區位於嘉南平原中央地帶,地形相當平坦,開發前多作為經濟價值較低之蔗田用,區內主要排水路為大洲排水路、鹽水溪排水路及安順寮排水路。南科地處低窪地勢易淹水,現況地勢從東向西高程由7.0m~3.0m斜降,因此灌排水路大多由東向西流,最後分別流入其所屬之集水區–即北側安順寮排水路,中間為鹽水溪排水路,東側與南側則流入大洲排水路。在開發之初即設計了完整的排水設施,以生態工法建築的7座具調洪功能的滯洪池,其分別為道爺湖、霞客湖、迎曦湖、三抱竹湖、安定湖、舒湖及堤塘湖,具有排水、防洪、水質監控等功能外,並設有生態池、濕地、湖泊、公園等景觀,綠覆面積極大,兼具自然、保育等功能。

相較竹科與中科廠區卵礫石岩層,位於南科的N3基地則涵蓋整個安定湖滯洪池,基地地質多屬無法作為基礎支撐材的生物腐植質沉積淤泥,這也是台積在建廠中第一次遇到需大規模置換基礎支撐材的案例,尤其P5和P6FAB更是完全在安定湖的涵蓋範圍內,而N3製程又是至目前為止最先進之製程,基於慎重起見,新工建廠團隊對整個開挖回填過程仔細紀錄,涵蓋地質鑽探與回填設計、土方回填管理、回填後測試驗證,期望在N3難得的建廠經驗能給後續的相關工程留下有價值之參考。因應滯洪池特殊地質,本文就開挖與回填作業之工作規範及設計需求,進行一系列之探討及說明。

文獻探討–土方回填設計

2.1N3地質描述與開發前置作業

考量N3廠地質條件與其他南科基地差異,主要為P5、P6廠房座落於原滯洪池-安定湖,除地勢比較低窪之外,自2004年開挖之安定湖池底尚累積了一層淤泥。其特性為軟弱、含水量高及夾帶有機物質,極不適於作為基礎層之介面,應將其挖除。因此,在N3土建工程動工前,於2019年10月啟動N3區域地質調查,包括湖中及岸上周邊的動植物生態調查與地質鑽探,作為後續水中魚類處置和淤泥挖除範圍之依據,其中安定湖水中魚類移置相關步驟如下 :

- 先降湖面水至1m左右深度。

- 採人工搭配竹筏以魚網圍捕方式(如 圖1),將水中魚類驅趕集中,再撈裝至水產車。

圖1、魚群捕撈情形

- 利用水產車輸氣運送方式將水中魚類移至園區內其他滯洪池放養。

於12/1~12/8之間,共抽湖水30萬噸,捕獲12,541條魚(詳如 表1),除了外來種魚虎外,其餘放養至園區內的兩座滯洪池-霞客湖和三抱竹湖。

| 釋放湖泊 | 魚類種類 | 數量 | 累計數量 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

| 霞客湖 | 草魚 | 28 | 12261 | |

| 鰱魚 | 426 | |||

| 鯽魚 | 3932 | |||

| 吳郭魚 | 7823 | |||

| 三抱竹湖 | 草魚 | 0 | 12261 | |

| 鰱魚 | 0 | |||

| 鯽魚 | 200 | |||

| 吳郭魚 | 28 | |||

| 魚虎 | 52 | 52 | 挑出 | |

| 合計數量 | 12541 | |||

建物基礎設計採用基樁以提高承載力、降低微震影響以及緩和沉陷量,另考量挖除淤泥層後而更為低窪之安定湖區域,必須進行回填至建物筏基底面以利於基樁打設及建物基礎構築。該回填層還須滿足樁基礎與其互制作用所需地盤堅實度,以回填後土壤剪力波速來規範,FAB區須達170m/s以上,其他附屬建物則要求達130m/s以上。

根據本基地鑽探報告[1],地表下10公尺內土壤分類以黏土居多,依不同時期不同區域所取得的土壤,夾有粉土及砂土,呈現不均勻狀況;利用現地表土作為回填材料時,土壤夯實試驗結果也可能差異較大。此時,需要依土方來源進行篩分析與最大乾密度(母值)試驗,增加最大乾密度(母值)試驗次數[2][3],提高工地密度試驗之準確性。本工地依回填材料區域每月進行一次最大乾密度(母值)試驗。

2.2N3地質鑽探與回填設計原則

土方基樁發包時原假設安定湖底淤泥為1m,實際湖底淤泥厚度於開挖過程中段需經結構技師及大地技師之確認才能判定。但因判斷過程冗長,恐不易掌握時效,故採現場鑽探結果確認整個滯洪池淤泥厚度。另安定湖接西南側安順寮溪範圍,軟土底部較深,於原安順寮溪岸兩側增加鑽孔,確認軟土深度、淤泥厚度及位置,依鑽探結果判定各區需挖除淤泥深度,並反映於設計圖面上,現場作業則依設計圖面標示,進行淤泥挖除。

地質調查除垂直地表面鑽孔[4],鑽探方式採用水沖法(Washing Boring),於地表下0~50m每隔1.5公尺、地表下50~90m每隔3公尺或土層變化處進行鑽探;同時於安定湖底範圍內鑽孔,於地表下0~3m每隔1公尺,以分裂式標準取樣器採取劈管土樣,並進行現場標準貫入試驗(SPT)求取N值。除了解基地之地層工程性質,同時也確認安定湖底之淤泥厚度。

於評估回填土是否可利用運棄的混凝土時,除考量相關回填土之工程規範及試驗規定外,還參考過去N5區域曾以拆除建築混凝土塊當回填材之經驗,現就既有可能回填材說明比較如 表2。

| 回填材料 | 現地原土 | 建築廢料 | 級配料 |

|---|---|---|---|

| 組成性質 | 組成複雜 | 顆粒大小不均勻 | 可過篩控制粒徑 |

| 材料成本 | 低 | 砸碎成本不確定 | 高 |

| 材料來源 | 現地材料 | 不確定難控管 | 砂石場 |

| 夯實達成率 | 受黏土成分影響 | 受顆粒組成影響 | 粒徑控制下可控 |

| 含水量控制 | 受天候影響大 | 尚可 | 尚可 |

最終回填材料之決定,依結構需求及工期考量為主,FAB結構體採用砂石級配回填,以每層厚度40cm分層加以夯實,其餘區域則以原土回填。回填材的成本增加但確保夯實度可以達到設計標準。

2.3回填土壤結構判斷與剪力波速試驗

基地中央之安定湖池底軟弱土壤挖除後之高程與其餘局部區域(如垃圾掩埋場及安定湖邊)現況高程皆較設計之基礎底面高程低,故上述區域須進行回填工作。

為確保現場回填工作能達設計需求,於現場已開挖整地完成之區域,依回填材與每次回填夯壓厚度設立三個測試土堤(如 圖2),各長*寬=30*10m且高度6.5~6.7m,規格如 表2所示,之後再進行下孔式速度井測,以獲得各方案回填材料之剪力波速,數值如 表3,作為後續回填設計選擇方案之依據。

圖2、測試土堤位置空拍圖

| 試驗位置 | 回填料源 | @層厚度 (cm) | 回填厚度 (m) | 剪力波速 Vs(m/sec) | 工地密度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 測試土堤1 | 原土 | 25 | 7 | 155 | 92% |

| 測試土堤2 | 級配 | 40 | 7 | 254 | |

| 測試土堤3 | 級配 | 25 | 6 | 378 |

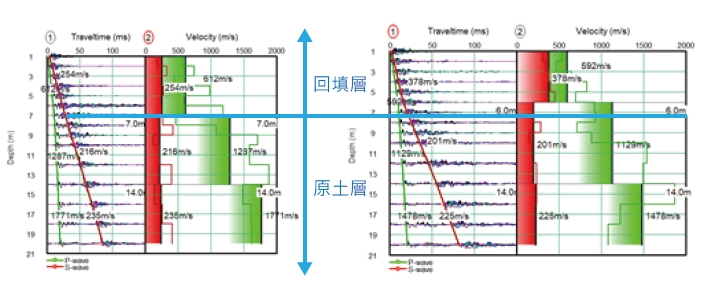

經過20米鑽孔及下孔式井測結果判釋,原土回填(25cm分層夯實)測得剪力波速與級配回填試驗結果差異甚大,級配回填40及25cm分層夯實工法剪力波速差異不明顯(如 圖3),皆能達到結構設計之需求。

圖3、Case2(左)與Case3(右)剪力波速成果比較

為達到設計及合理工期之需求,依據試驗結果訂定FAB區域以級配回填,其餘區域則以原土回填,但均以40cm逐層夯實為工作規範。夯實度則為級配92%,原土90%為合格標準。[5]

研究方法–土方開挖與回填施工品質管制流程

3.1淤泥挖除管制程序

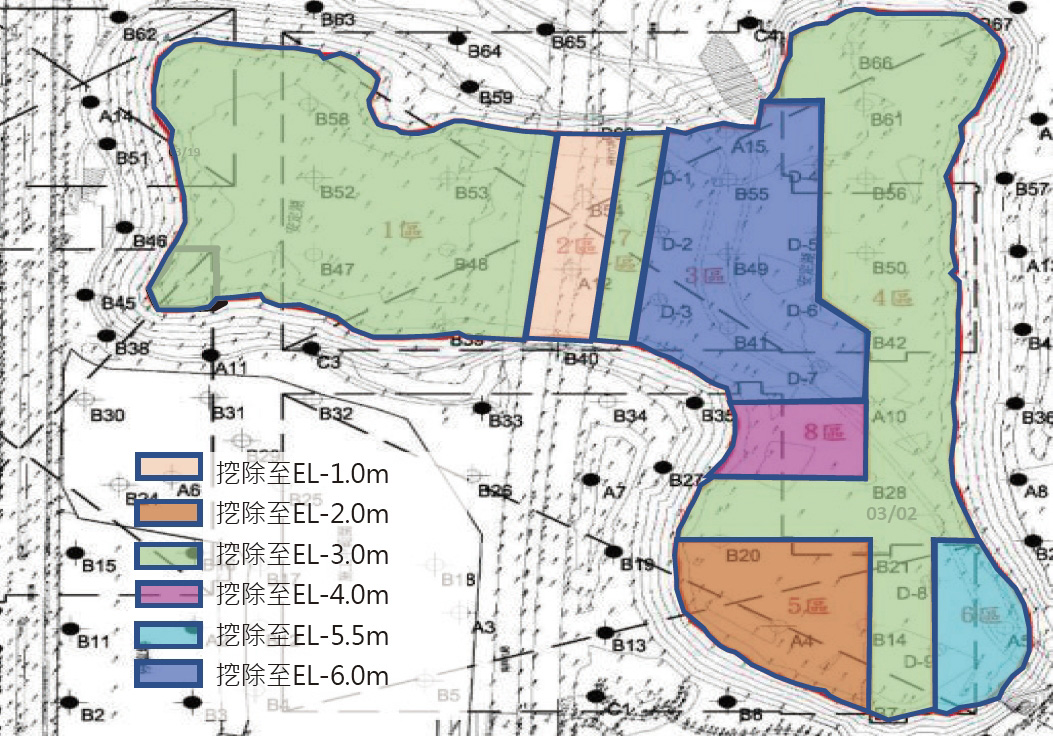

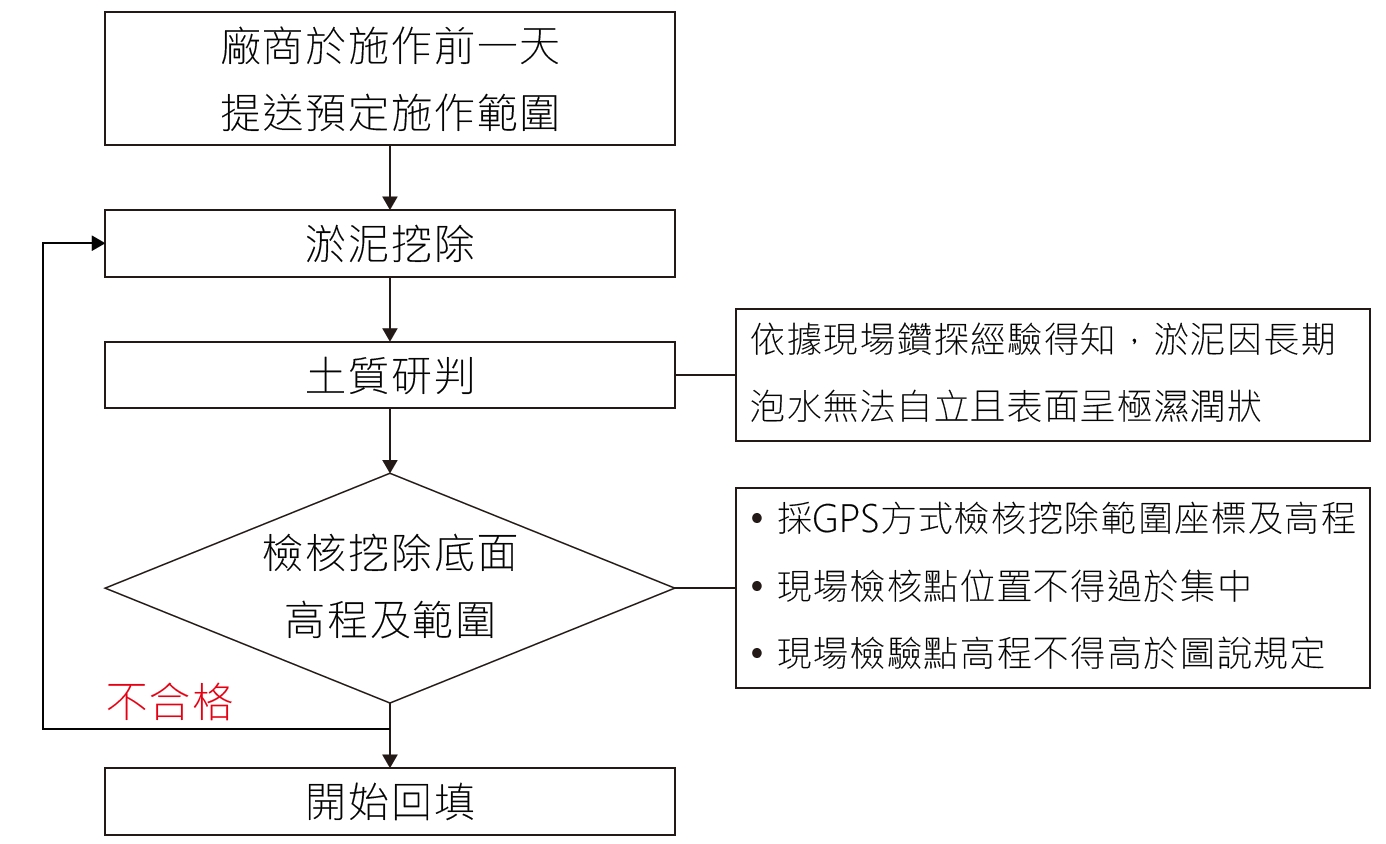

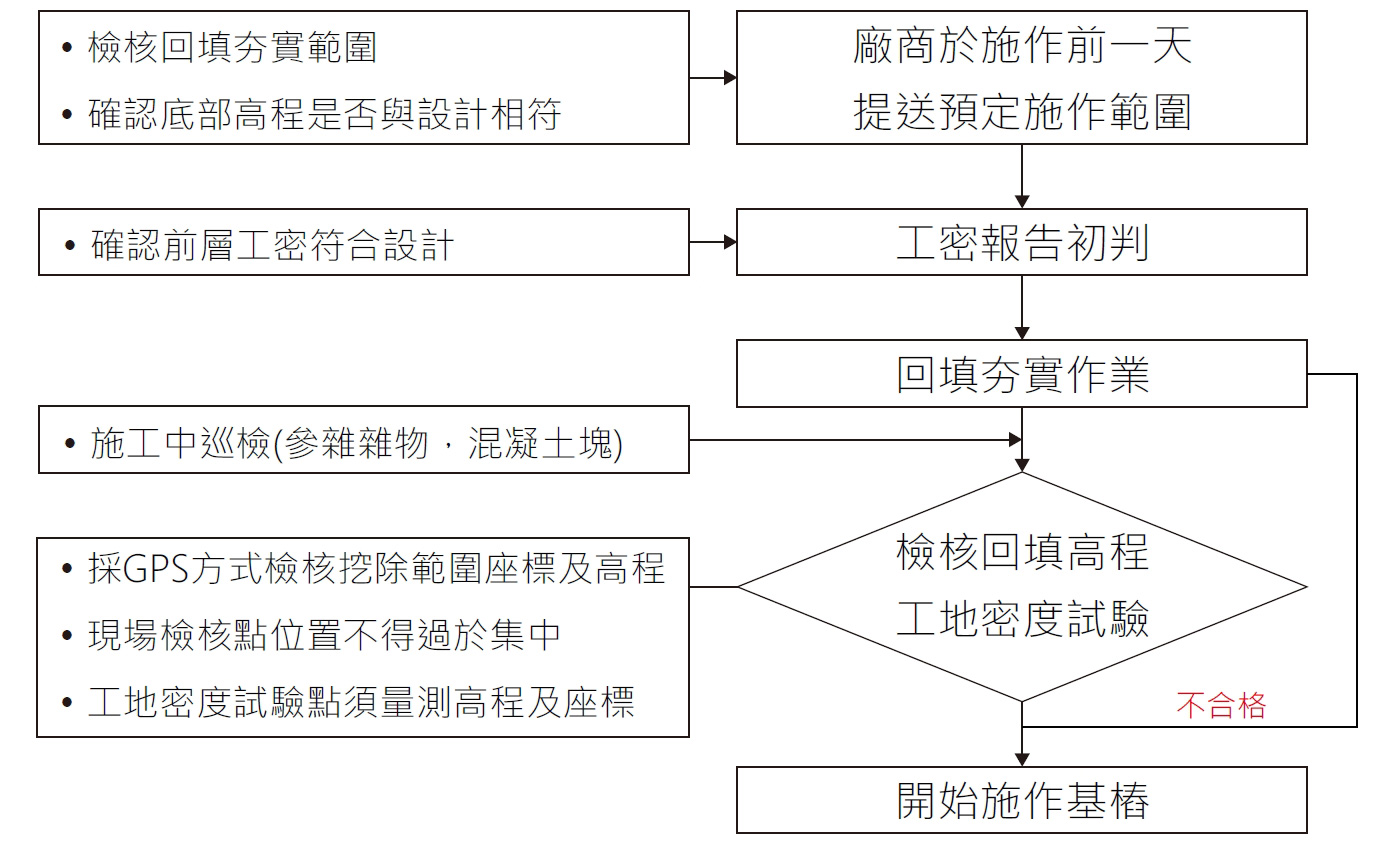

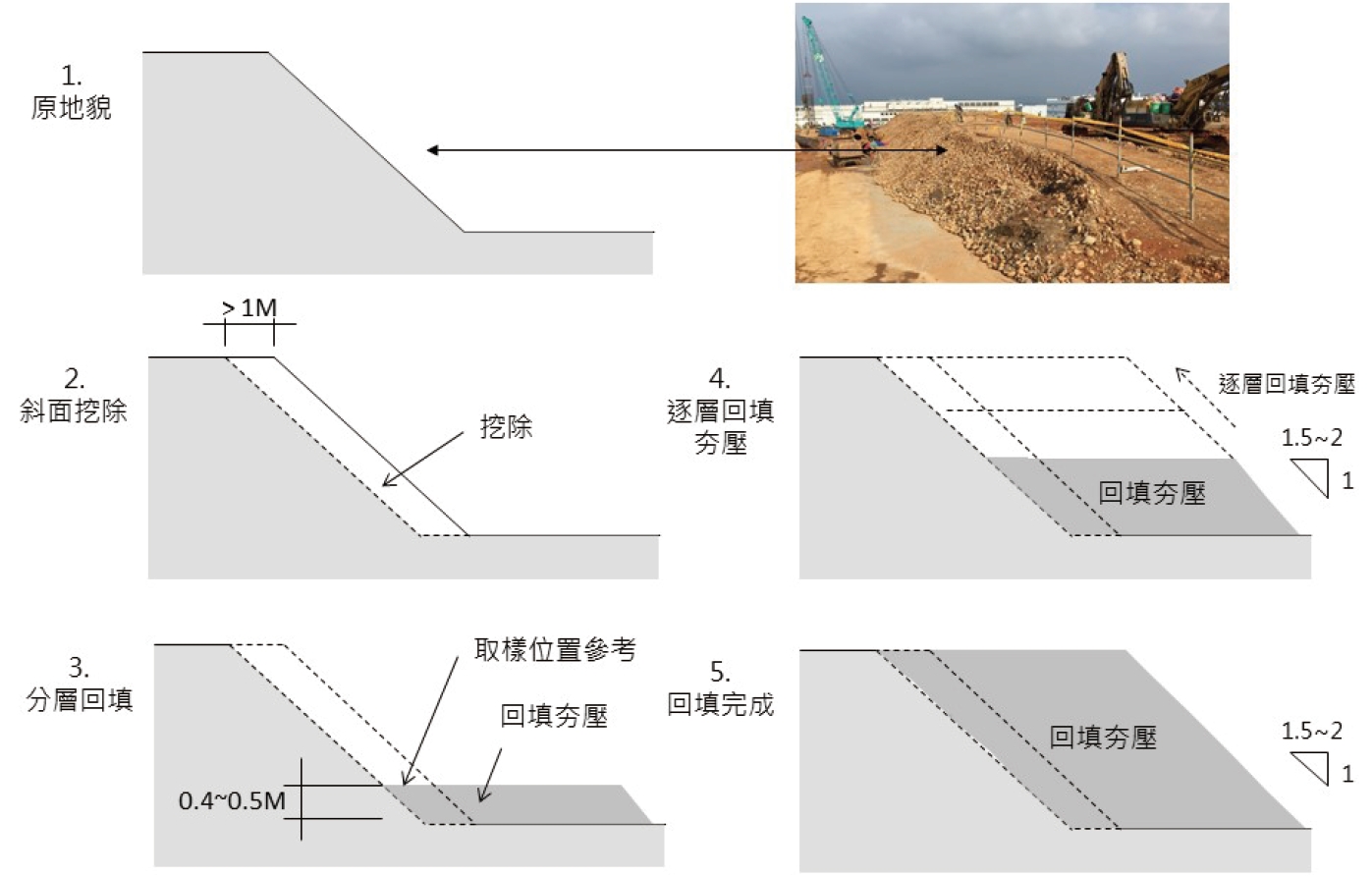

設計單位為了制震需求,需將滯洪池內淤泥全部挖除(如 圖4所示),淤泥挖除深度依鑽探結果分成8區,分布如 圖5所示,挖除底面高程分別為EL-1.0~-6.0不等,為了加強控管淤泥挖除,設立淤泥挖除查驗流程如 圖6所示,確實要求工地現場執行並由監造單位執行查驗,依流程進行拍照記錄留存(如 圖7所示),以利後續回填作業工作面展開。

圖4、淤泥挖除作業

圖5、淤泥挖除高程示意圖

說明圖6、淤泥挖除作業流程

圖7、淤泥挖除查驗照片

3.2回填材料管制程序

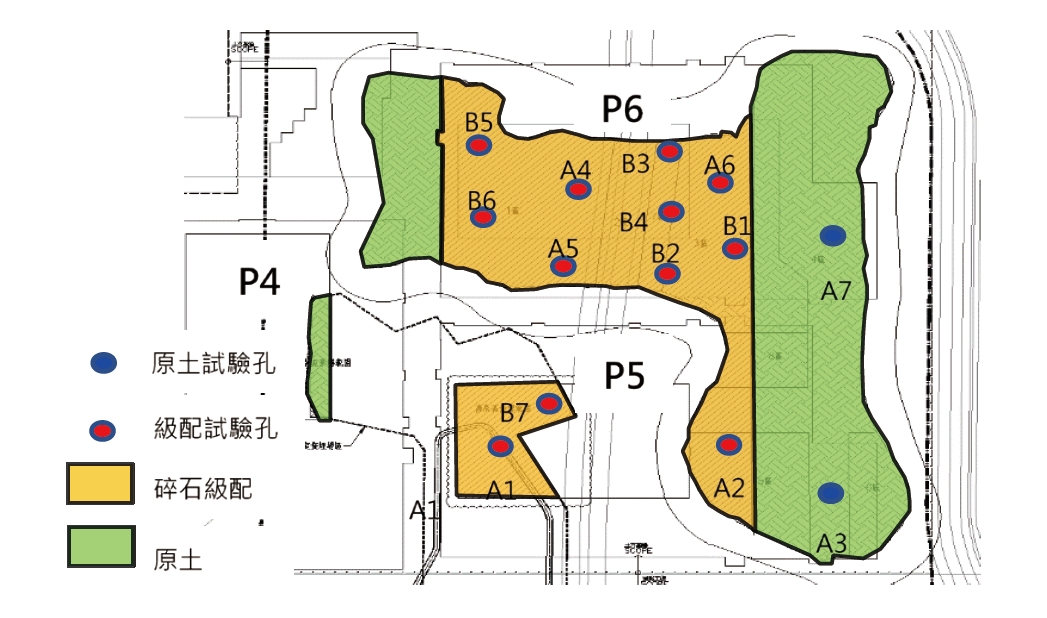

回填材料分為原土與碎石級配,回填區域如 圖8。

圖8、回填材料區域劃分圖

原土材料由基地現場開挖或至園區土方堆置場(公25用地)供應,取土時應注意下列事項:

- 如果大雨過後需進行土壤回填時,需檢測土壤含水率是否為土壤母值±1.5%範圍內;如果土壤含水量過高,可採水泥系地改劑進行拌合以降低土壤含水率。

- 土方堆置因重力關係,下層土方含水量較高,因此,取土時由上方取土,並先撥開土面,進行翻曬。

碎石級配採對外購買,碎石級配場須提供營利事業登記證、無污染証明、砂石來源證明,證明砂石來源為合法取得。材料進場前須於料場檢測(XRF檢測,圖9),重金屬與有機物含量需符合環保署土壤污染管制標準規範值如 表4。並安排材料取樣進行篩分析試驗(粒徑比重)、洛杉磯磨損試驗(硬度)[6]、含水率試驗、重金屬檢測、VOC、SVOC(全量分析檢測),確保材料沒有受到重金屬或有機物質污染,並且材料粒徑/硬度/含水率符合規範值。

圖9、碎石級配XRF檢測

| 重金屬 | 砷(As) | 鎘(Cd) | 鉻(Cr) | 銅(Cu) | 汞(Hg) | 鎳(Ni) | 鉛(Pb) | 鋅(Zn) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 規範值(ppm) | 60 | 20 | 250 | 400 | 20 | 200 | 2,000 | 2,000 |

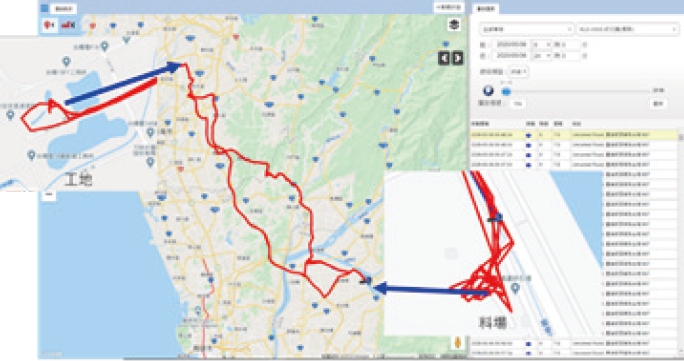

為了加強碎石級配材料管控,每台砂石載運車輛皆裝設GPS定位系統,監控載運路線與起訖地;同時請廠商提供每日載運車輛清冊,供稽查人員核對車輛與系統軌跡(如圖10所示),確保每台載運車輛皆由送審合格料廠出貨。

圖10、砂石載運車輛GPS軌跡圖

3.3回填施工品質程序

回填夯壓之目的為改良土壤之工程性質,以機械方法施加能量於土壤,改變土粒的排列及構造產生位移,促使降低土壤孔隙增加密度,增強土壤之抗剪強度,藉此達到減少或防止有害的沉陷。為了控管回填施工品質,訂立回填查驗流程如 圖11所示;

圖11、回填作業流程

土方回填應按設計要求預留沉降量或根據工程性質、回填高度、土料種類、壓實係數、地基情況等確定。在行車、堆重、乾濕交替等作用下,土體會逐漸沉降,回填壓實施工應符合下列規定:

- 輪(夯)跡應相互搭接,機械壓實應控制行駛速度。

- 在建築物轉角、空間狹小等機械壓實不能作業的區域,採用人工壓實的方法。

- 回填面積較大的區域,應採取分層、分塊(段)回填壓實的方法,各塊(段)交介面應設置成斜坡形,輾跡應重疊0.5 m~1.0m,填土施工時的分層厚度及壓實遍數應符合下表的規定,上、下層交介面應錯開,錯開距離不應小於1m (示意如 圖12所示)。壓實時,對於壓不到的邊角,將使用人力或小型機具夯實(如 圖13,垂直式夯土機)。

圖12、邊坡回填處理方式

圖13、平板夯實機

回填時,於回填範圍每40cm標記水平線依此作為回填高度基準,並於每次回填土方達到該水平線時施作夯實作業,夯壓至回填之土方夯實面不會再下降時,施作土壤壓密度取樣;為了避免因工進因素,減少夯實時間,一天最大回填夯壓4層,相關規定如 表5所示。

| 回填材料型式 | 最大乾密度 | 粒徑限制 | 每層厚度 | 材料進場檢驗 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 非FAB區域 | 原土 | 90% | NA | 40cm,4層/天 | 母值/月 |

| FAB 結構 | 砂石級配 | 92% | <7.5cm | 600m3/次 |

土壤夯實作業分三大階段:

- 滾壓前-每層土方滾壓夯實前應適度灑水,增加土壤顆粒間之結合力,又可避免細料飛散與防止塵土飛揚(如圖14所示)。

圖14、回填灑水作業

- 滾壓中-無論縱向還是橫向滾壓夯實均需重疊至少30cm,另行駛整個回填面至少5次(一往返為一次)不產生移動或裂痕凹陷者方可(如 圖15 圖16所示)。

圖15、土壤夯壓作業

圖16、級配夯壓作業

- 滾壓後-目視檢查。凡有顯著凹凸不平、積水、波浪狀、海綿狀等缺陷部分,均重新翻曬灑水或翻曬涼乾後重新滾壓改善完成後,再通知試驗室人員前來取樣(如 圖17所示)。

圖17、級配夯壓工密試驗

結果與分析–回填品質性能驗證

土方回填,不論材料、施工方法及程序,均有規範可循,但因不當的施工方法、人為的疏失與不利的施工條件(如材質、天候、環境、地形等)因素之影響,皆會影響土方回填工程品質,因此回填品質性能之驗證重要性在於檢驗回填設計、施工是否達到原本預設之回填支撐能力,保證依此建構之建築物得以發揮其設計應有的強度性能與抗震能力。

4.1工地密度試驗

工地密度試驗(Field Density Test)以先選定適宜之試驗地點後,把平板放置於該地面上,使用土鑽、鏟、匙等挖土器具,挖出試驗孔,工地挖一孔洞得濕土重,並測其含水量,而其體積用砂錐儀倒入標準砂反求之,測定工地填土工程滾壓夯實後之乾密度。因本基地回填材料區分為原土與碎石級配二種,所以工地密度試驗方式分為以下兩種 :

- 土壤大粒徑工地密度試驗法(砂坑法)(如 圖18)[7]

本試驗方法適用於孔洞體積為0.03~0.17m3及最大顆粒為75~125mm之土壤。流程如下 :- 使用手工具在金屬框架內挖鑿。開挖時不得有重型設備於試驗區域內移動,以避免試驗孔洞之土壤產生變形

- 將挖出之土壤放入容器內保存好,同時需避免有任何挖出之土樣漏失

- 試驗孔洞完成後,將襯墊膠膜舖設在孔洞中,完成後使用傾倒裝置將校正後標準砂注入孔洞內,直到孔洞充滿砂並稍微超出金屬框架

- 將傾倒裝置內所剩之標準砂倒回原來的容器內。注砂時須避免在測試區有任何震動

圖18、土壤大粒徑工地密度試驗法

- 土壤工地密度試驗法(砂錐法)(如 圖19)[8]

土壤砂石最大粒徑53mm以下,挖掘一直徑φ=16.2cm的圓孔,流程與砂坑法大同小異。

因近期極端氣候影響偶會發生短時強降雨,導致土壤含水率過高,經與大地工程顧問與結構顧問討論後,土壤可以拌合適量之水泥系地改劑進行拌合(降低土壤含水率),並請試驗室配合工地運作,以最大能量最短時間取得試驗數據後,即可進行下一層回填工作。圖19、土壤工地密度試驗法

4.2SPT-N值試驗

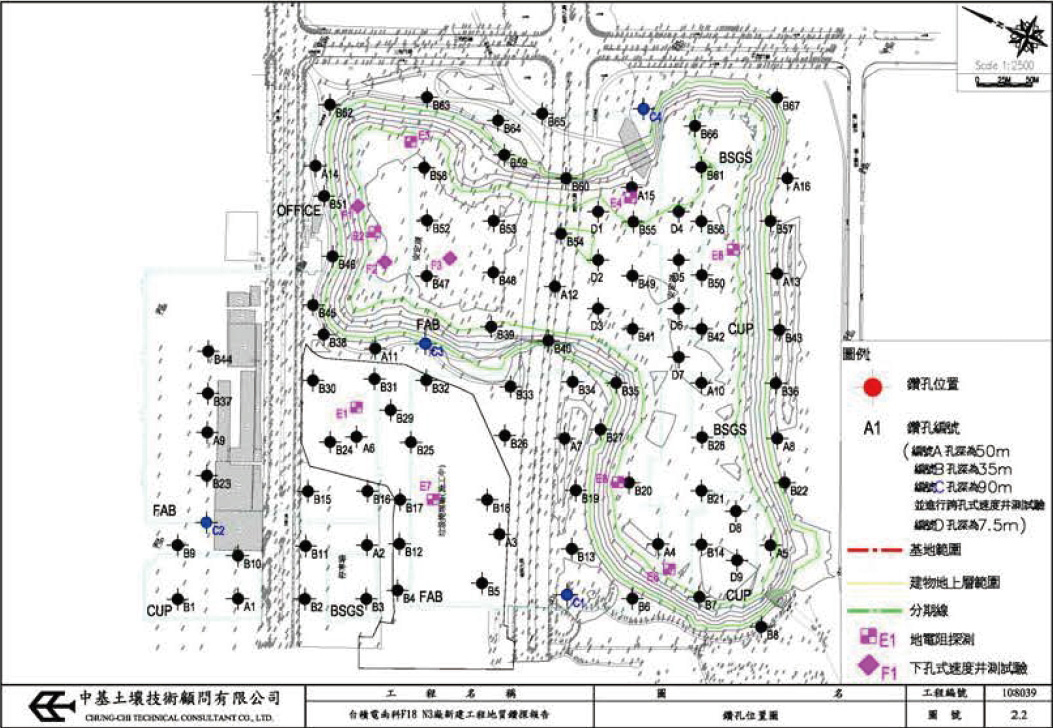

本案鑽孔孔數共計96孔,鑽孔編號A1~A16等16孔鑽探深度為50m;鑽孔編號B1~B67等67孔鑽探深度為35m;鑽孔編號C1~C4等4孔鑽探深度為90m。另於第二期鑽探期間為瞭解園區滯洪沉砂池(即安定湖)池底軟弱土壤分佈厚度,新增鑽孔編號D1~D9等9孔,鑽探深度為7.5m。本案鑽孔位置(如 圖20)。鑽孔為垂直地表面之鑽孔,鑽探方式採用水沖法(Washing Boring)進行,於地表下0~50m每隔1.50公尺、地表下50~90m每隔3.00公尺或土層變化處;同時於安定湖底範圍內鑽孔於地表下0~3m每隔1.00公尺,以分裂式標準取樣器採取劈管土樣,並進行現場標準貫入試驗(SPT)求取N值(如 圖21);於現場作業進行之同時,分批將土壤樣品運回中基土壤技術顧問公司附屬試驗室,由試驗室進行土壤一般物理性質及力學性質試驗後,分析判讀出地質鑽探結果。

圖20、地質鑽探孔位分布圖

圖21、SPT-值試驗

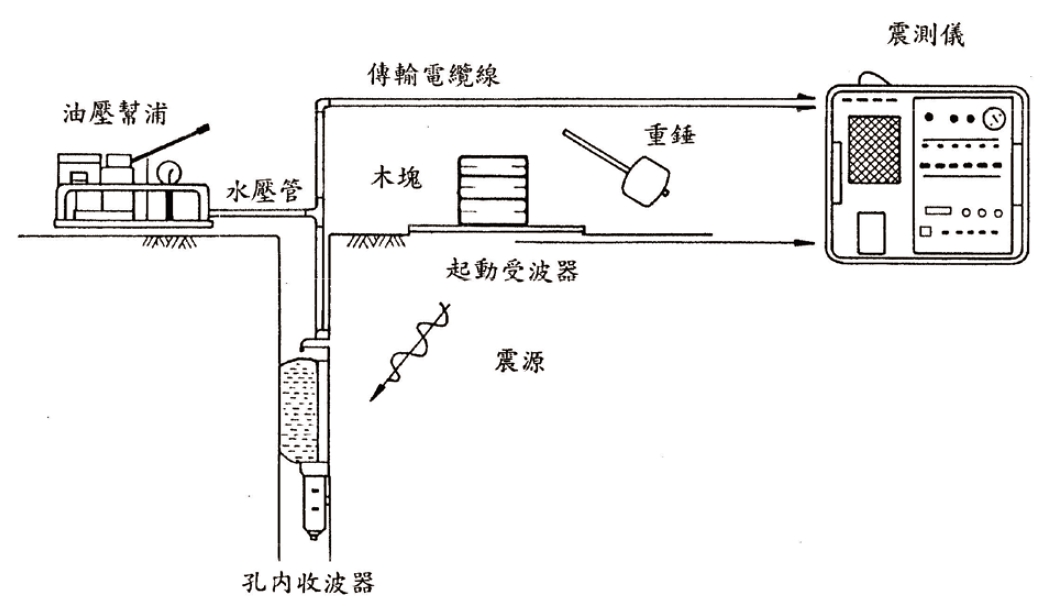

4.3剪力波速試驗

下孔式速度井測(Downhole Velocity Logging)為在鑽孔內實施震波速度測定的方法,以在鑽井內實際測定所得之縱波及橫波傳播速度資料作為推算各地層(或相當之速度層)動態性模數之依據,如動態包生比、動態剪力模數、動態楊式模數及動態總體模數,可供研判地層之工程性質,以為基礎設計之參考。產生震源之裝置,是將厚木板平穩置於鑽孔邊,木板上置放重物,使木板與地面緊密接觸,縱波可藉直接錘擊木板產生,橫波則須藉橫向錘擊壓重之橫木板側面而產生。野外探測之井測震波記錄經過判讀縱波及橫波初達時間(First Arrival Time)的手續,可以作成各鑽孔之深度與震波走時曲線,根據震波傳播的時距關係可以計算縱波及橫波之傳播速度並據此界分為若干速度層。

考慮影響震波在地層中傳播速度之因素,縱波速度與地層組成物質之容積彈性(Volume Elasticity)有關,如孔隙水之存在即會影響其傳播速度,橫波速度則與地層組成物質之結構彈性(Structure Elasticity)有關,諸如地層組成物質之顆粒大小、級配、形狀等。同時依據以往之研究與縱波相較,橫波與地層之工程性質有相當密切之關係,因之速度層之界分主要係依據橫波之傳播速度。再者,震波在介質中之傳播速度與介質本身之若干彈性係數有一定之互相關係。

下孔式速度井測施測之鑽孔孔徑一般採NX施鑽之孔徑,以便容納孔內受波器,理論上下孔式速度井測可於裸孔施測,但為防止施測進行時孔壁崩塌,掩埋受波器,故需放置直徑56mm~86mm之塑膠套管,而鑽孔壁與塑膠套管間必須以細砂或灌漿填實,以便獲得良好之震波訊號,圖22為野外施測之儀器配置圖,施測步驟依序為 :

圖22、剪力波速儀器配置

- 安置受波器 : 將受波器下至預定施測之深度後,以水泵將水壓入受波器外圍之橡膠管,使受波器迫緊井壁,最大之水壓為10kg/cm2。

- 選擇測點間距 : 1公尺至10公尺,每一公尺施測一次,10公尺以下至20公尺,每二公尺施測一次。

- 產生震源 : 以錘擊方式產生震波時,可以1公尺×20cm× 15cm之厚木板平穩置於井孔邊,木板上以螺栓錨定或重物壓重,使木板與地面緊密接觸,以重錘垂直錘擊木板產生P波,平行地面錘擊木板兩側產生S波,一般都以正反兩向錘擊木板之兩側,以產生正反兩向之S波,以確定S波之到達時間。(如 圖23所示)

圖23、剪力波速試驗

結論

至截稿為止(9月底),淤泥已挖除77,171m2,約83%;原土回填已完成190,741m3,級配回填已完成167,680m3,完成率約97%。

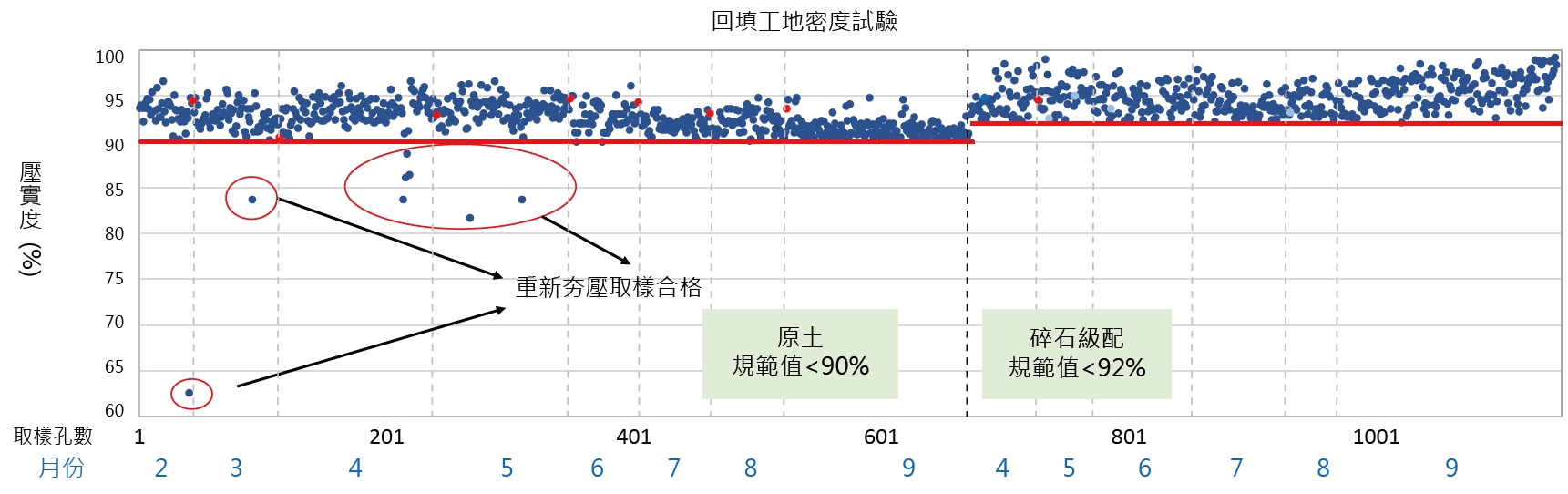

工地密度試驗,原土回填已取樣669孔(規範值90%),不合格8孔(重新夯壓加倍取樣後合格);級配回填取樣418孔,皆符合規範值(92%);分佈圖如 圖24所示。

圖24、工地密度試驗數值分佈圖

為求回填成果是否符合設計需求,依回填材料、結構部位依面積數量進行劃分;預定取樣15孔進行性能驗證(如 圖25所示)。已完成13孔性能驗證(如 表5所示),SPT-N值皆>3(淤泥設定N值);剪力波速皆大於預設設計值(原土>130 m/sec,級配>170m/sec)。

圖25、回填性能驗證孔位圖

|

孔位 |

試驗位置 |

回填材料 |

回填厚度 (m) |

N值 |

剪力波速Vs(m/sec) |

備註 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

設計 |

實際 |

設計 |

實際 |

|||||

|

級配模組 |

NA |

級配 |

7 |

>3 |

NA |

>170 |

254 |

回填前試驗 |

|

A-1 |

P5 FAB 高版區 |

2.6 |

30 |

211 |

||||

|

A-2 |

P5 FAB 低版區 |

3.2 |

37 |

204 |

||||

|

B-7 |

P5 FAB 高版區 |

1.7 |

13 |

174 |

||||

|

B-5 |

P6 FAB 高版區 |

6.6 |

40 |

225 |

||||

|

A-4 |

P6 FAB 高版區 |

6.5 |

40 |

178 |

||||

|

A-4-1 |

P6 FAB 高版區 |

6 |

33 |

296 |

||||

|

A-5 |

P6 FAB 低版區 |

2.5 |

34 |

271 |

||||

|

A-6 |

P6 FAB 低版區 |

6.4 |

46 |

339 |

||||

|

B-1 |

P6 FAB 低版區 |

6.4 |

44 |

315 |

||||

|

B-2 |

P6 FAB 低版區 |

6.3 |

35 |

275 |

||||

|

B-6 |

P6 FAB 高版區 |

6.8 |

44 |

289 |

||||

|

原土模組 |

NA |

原土 |

7 |

NA |

>130 |

155 |

回填前試驗 |

|

|

A-3 |

P5 CUP |

4.3 |

15 |

152 |

||||

|

A-7 |

P6 CUP |

6.1 |

14.3 |

176 |

||||

自台積建廠以來,首次進行填湖造地的作業,除了先天地質不良(地下水位高),天候因素(短暫陣雨與豪雨)對現場的影響甚鉅,該如何兼顧工進、環保下達到回填品質,都考驗著團隊智力與耐力。由回填後性能驗證的數值顯示,回填作業品質皆符合設計需求。

參考文獻

- 台積電南科F18N3廠新建工程地質鑽探報告。

- CNS11777土壤含水量與密度關係試驗法(標準式夯實試驗法)。

- CNS11777-1土壤含水量與密度關係試驗法(改良式夯實試驗法)。

- 台積電南科地球物理探測下孔式速度井測報告。

- TSMC RFP 02317、02331、02722。

- CNS490 粗粒料(37.5mm 以下)洛杉磯磨損試驗法。

- ASTM D4914-08測定土壤大粒徑工地密度試驗法。

- CNS14733砂錐法測定土壤工地密度試驗法。

留言(0)