摘要

雷擊防護技術與實務

Keywords / Lightning,Lightning rod,Lightning protection system,Lightning and grounding,Grounding system

雷擊大致可分為感應雷及直擊雷兩種類型,而雷擊防護自富蘭克林開始發展至今,分為①引雷式:設計用於保護建築物,可將雷擊引至大地,如富蘭可林避雷針(Franklin Lightning Rod);②消雷式:是將地表電荷往雷雲送,達到雷雲中和效果。如消散陣列(Dissipation Array System, DAS)系統。雷擊電流產生的電壓突升是破壞電力設備的主因,稱為地電位升(Ground Potential Rise, GPR)。據此,雷擊防護應著重於降低地電位升,盡可能透過良好的接地系統來降低地電位升衝擊電力設備。

避雷系統如同時存在引雷與消雷的矛盾設計,即便有良好接地,依然可能造成雷防護失效,遭受雷擊。以台積公司先進封測

三廠(AP3)為例,該廠區為接收其他公司既有廠房,避雷系統有矛盾的設計。檢視台積各廠,並將AP3改善成一致引雷式避雷。

For a long time, human beings have been respectful and fearful of lightning. The huge energy released and the uncertainty of lightning strikes have caused headaches for electric power workers. In Taiwan, the density of lightning strikes can be as high as 6 times per square kilometer/year ; the number of lightning strikes is as high as 100 days per year. Lightning strikes on overhead transmission and distribution lines are also common. The so-called power system voltage drops are all due to this.

Lightning strikes can be roughly divided into two types : induction lightning and direct lightning strikes. Since Franklin began to develop lightning strike protection, it can be divided into ①lightning-inducing type : designed to protect buildings and lead lightning strikes to the earth, such as Franklin Lightning Rod ; ②lightning dissipation type : Sending the surface charge to the thundercloud to achieve the effect of thundercloud neutralization. Such as the Dissipation Array System(DAS) system. The sudden rise in voltage generated by lightning current is the main cause of damage to power equipment, which is called Ground Potential Rise(GPR). Accordingly, lightning protection should focus on reducing the ground potential rise, as far as possible through a good grounding system to reduce the impact of ground potential rise on power equipment.

If the lightning protection system has the contradictory design of lightning induction and lightning elimination at the same time, even if it is well grounded, it may still cause lightning protection failure and lightning strikes. Take TSMC΄s third advanced packaging and testing plant(AP3) as an example. This plant is designed to receive the existing plants of other companies, and the lightning protection system has contradictory designs. Inspect all TSMC factories and improve AP3 into a consistent lightning protection type.

前言

台灣位於亞熱帶,春夏期間,氣流旺盛,雷雨機率非常高;雷擊遂成為影響電力品質的主要因素。雷擊輕則造成電壓驟降、重則擊毀電力設備;嚴重時更有電力設備爆炸及火災的風險。據此,雷擊防護不可不慎。雷擊如何防護或何為正確的防護,則必須從雷擊特性著手;否則鉅額的避雷投資,不但徒勞無功,更有引雷入室的危機。

我們將針對雷擊特性進行說明,包括感應雷及直擊雷特性、落雷形成、台灣落雷天數及落雷密度統計資料;並簡述雷擊突波以及目前常見的消/引雷系統,如傳統富蘭克林避雷針(Franklin Lightning Rod)、先期放電(Early Streamer Emission, ESE)系統以及消散陣列(Dissipation Array System, DAS)系統。

當系統、設備仰或建築物遭受雷時,完整的避雷系統不可或缺的要角除了避雷針外,就屬接地電極了。我們會從接地的定義開始說起,進而討論各種不同的接地,如電力接地、通信接地、電子設備接地、避雷接地等。

總結正確雷擊防護觀念以及雷擊防護迷思,包含 : 避雷針裝置條件、保護範圍等。並探討台積公司避雷系統與避雷接地的應用實務。

文獻探討

2.1 雷擊的特性

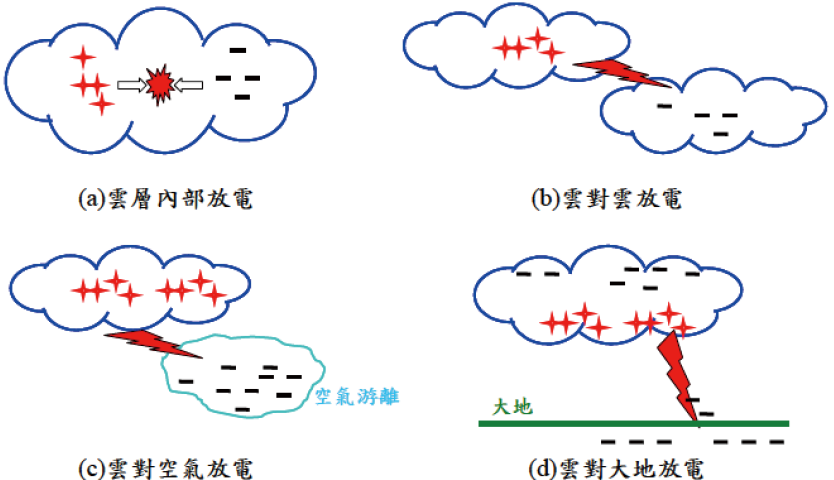

本節首先介紹雷擊特性[1][2][3],雷擊放電可分為雲層內部、雲對雲、雲對空氣以及雲對大地的放電,參考 圖1雷擊放電的類型示意圖及 表1各類型雷擊放電的特性。

圖1、雷擊放電的類型示意圖

| 放電種類 | 直擊雷 | 感應雷 | 發生頻次 | 突波能量 | 電壓波峰 | 電流波峰 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 雲層內部 | √ | 最高 | <5kWh | <50kWh | <1kWh | |

| 雲對雲 | √ | 次之 | ||||

| 雲對空氣 | √ | 次之 | ||||

| 雲對大地 | √ | 最低 | 約250kWh | 約5000kWh | 約200kWh |

其中,雷雲對地的放電,稱為直擊雷,對地表的自然物或建築物的影響最為嚴重;其餘三型皆稱為感應雷。

雖然感應雷不若直擊雷對於地表的衝擊那麼嚴重,但感應雷因其頻次頗高,亦會對地表的電力(子)設備造成傷害。以下分別說明之:

- 雲層內部放電:50%以上的雷層放電係屬雲層內部的放電,此型放電模式對於地面幾乎不會造成干擾。雲層內正、負電荷放電的持續時間約為0.5秒。

- 雲對雲放電:兩個帶反極性電荷的雲層,相互靠近時所產生的放電。放電前,兩朵雲各自在相互最近距離處集中電荷,形成強大的電場,此強大的電場快速向前擴張形成各自的電荷通道,當雙方的樹枝狀放電路徑擴展至相當接近時則會放電,中和正、負電荷。

- 雲對空氣放電:當空氣游離所產生的電荷量累積至相當程度時,亦會形成樹枝狀放電路徑而致正、負電荷之間放電。樹枝狀放電路徑的延伸速率大約為每秒10公尺。

- 雲對地放電:放電前,亦由雲層的電荷尖端朝向大地形成樹枝狀放電路徑,當大地的自然物或建築物的尖端累積電荷至一定程度時,亦會朝向雲層發展樹枝狀放電路徑,乃至上行樹枝與下行樹枝接近處,形成正、負電荷的放電,稱為直擊雷。

雷雲放電現象中,一次閃電(Flash)通常包含3~4次的衝擊(Stroke),兩次衝擊間隔幾十毫秒(ms),第一次的衝擊稱為首次擊(First Stroke),其後稱為續次擊(Subsequent Stroke)。每次衝擊包括步階放電(Stepped Leader)和回擊(Return Stroke)兩個程序。參考 圖2雷雲對地放電程序,說明首次擊的特性 : 首次擊通常分枝形成樹枝狀的步階放電,並向大地導引。樹枝狀步階放電的前進速度為1.0x105~2.6x106m/sec。

圖2、雷雲對地放電的程序(圖內僅示兩次衝擊)

換言之,每次步階放電時間約為1usec,前進約數十公尺,脈衝電流約為1KA以上,步階放電的間隔時間約20usec~50usec;多次步階放電形成導電路徑,逐將負電荷導向大地。此向下移動的負電荷亦對應產生向上移動的正電荷。此向上發展的樹枝狀正電荷與向下發展的樹枝狀負電荷,在二者的移動路徑相遇處相互放電,而致中和正、負電荷。一旦雲對地的路徑連通,地表的正電荷遂沿步階放電路徑衝向雲層,稱為回擊。

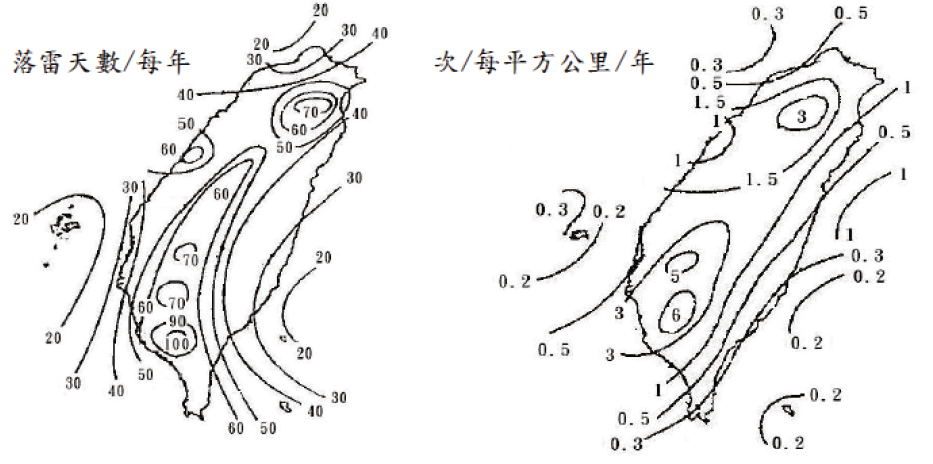

2.2 曝雷天數(IKL)與落雷密度

雷擊防護設計需以曝雷天數與落雷密度資料為基礎,曝雷天數為每年該區域落雷天數;落雷密度為每年/每平方公里的落雷次數,前者係屬長期觀察的統計結果,並不需要科學儀器;但是落雷密度的統計則須依靠觀測儀器。台灣於1980年代起裝設落雷分佈觀測系統,自此始有高可信度的資料進行統計,圖3即為台灣曝雷天數&落雷密度統計資料。以新竹科學園區為例:曝雷天數約為40天~50天;落雷密度約為1.0~1.5次/每年/每平方公里。

圖3、台灣曝雷天數&落雷密度統計

2.3 接地的定義

接地系統依不同目的,有不同的設計[4],如安全需求或是電路安定等。依功能性而言,常見接地有電力系統接地、設備接地、避雷系統接地及電子系統接地等。

為使大量異常突波電流,如雷擊突波、電力系統故障等產生之異常突波電流,能透過接地系統迅速洩放,通常接地系統的接地阻抗設計必須愈低愈好;愈小的接地阻抗,所引起的大地電位湧升也就愈低,對系統或設備的影響愈小。現行規範皆以接地電阻值來判斷接地系統的好壞,理想值應為零。常見接地說明如下:

- 電力系統接地:當電力系統的其中一點與大地(通常定義為0V)相接,造成該點與大地同為0V,稱為系統接地,用來連接地的那條線稱為地線。

- 設備接地:設備接地是把金屬機殼用導線與大地相接,這條用來接地的導線也稱為接地線,金屬機殼一般不會有電,萬一設備內部的電壓不小心與金屬機殼觸碰到,就能靠接地線迅速把電流(又稱故障電流fault current)導入大地,由於電壓很接近0V,可以避免人員觸電危險。

- 避雷系統接地[4]:避雷系統接地是專屬避雷針所使用,透過導線將避雷設備與接地極連結,主要目的即是提供雷電流洩放路徑,並且能緩和雷電流所造成電位昇,保護人員與設備不受雷擊影響。

- 電子系統接地:在電子電路中,地線是作為電位的參考點,提供電子電路一個基準電位。通常此地線不是真正與大地相連,其電位也與大地電位無關。整個電路在設計時,以地線電壓為0V,藉以統一整個電路電位。

研究分析/方法討論

3.1 雷擊突波來源-直接雷擊突波

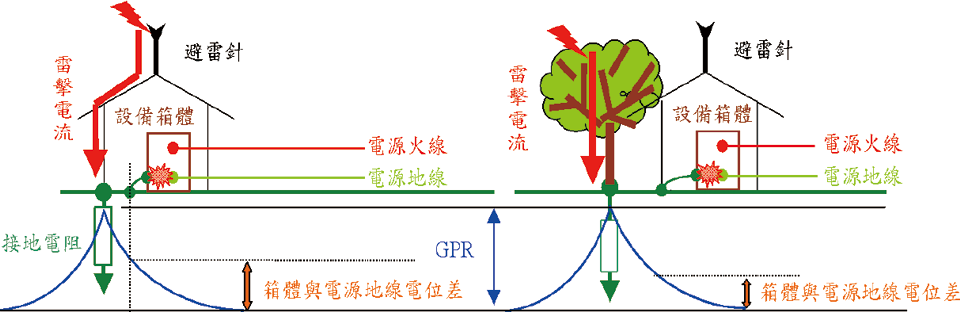

落雷有可能直擊在建築物本體、建築物避雷針或其他設備上。當雷擊電流沿著建築物上的接地路徑導入大地時,會造成建築物內設備箱體的對大地電位產生電位差,稱為地電位升(Ground Potential Rise, GPR),如式(1)。

GPR = I • Re ..........(1)

I : 雷電流;Re : 接地電阻;GPR : 地電位上昇

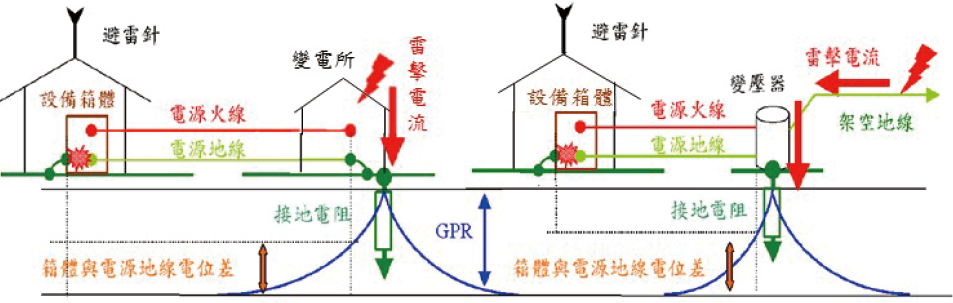

由於設備接地係為保護設備操作員而設計,遂採就近接地方式;但電源的系統接地則係在變電站內接地,二者非屬同一個接地點,當地網或建築物地電位昇的瞬間,兩者接地點之間遂有地電位差(Ground Potential Difference, GPD);擴大電源導線與設備機殼之間的電位差,此GPD引入至設備,破壞設備絕緣。若落雷擊中鄰近的樹木,亦會造成設備箱體的地電位提昇,或電源線與設備箱體之間的地電位差,破壞電機、電子等設備的絕緣。參考 圖4為直接雷擊突波產生GPR,致使電源線與設備箱體之間有GPD,造成損害。

圖4、直接雷擊突波造成地電位升示意圖

3.2 雷擊突波來源-來自電源的雷突波

參考 圖5電源端雷突波示意圖;如果落雷擊中變電所,雷電流會流經變電所的接地網,造成地電位昇,電源線裡的接地線其電位亦會上昇,如此在用戶端的電源接地線和設備箱體之間遂存有電位差,可能造成電源線對廠房或屋內設備箱體的絕緣破壞。若落雷擊中輸電線路的架空地線,則架空接地線的電位會上昇,因此電源接地線和設備箱體、器具之間亦出現異常電位差,造成電源對廠房、屋內設備箱體間的絕緣破壞。

圖5、來自電源端雷突波示意圖圖

3.3 半導體廠接地設計-台積公司為例

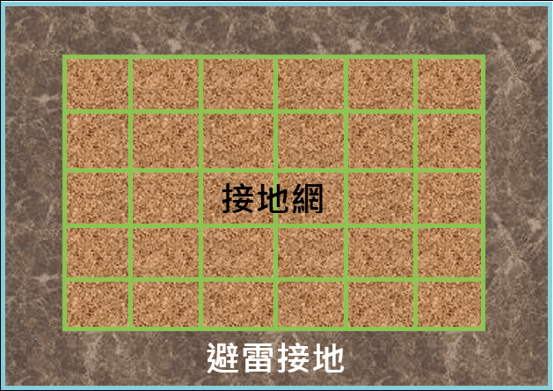

由式(1)得知,雷擊產生的電位差是影響系統的關鍵,期望值越小越好;換句話說,接地電阻Re越小越好。為達到此目的,台積公司所設計興建的廠區,皆是以大地網的結構完成,主要目的就是要降底接地電阻。如 圖6所示,台積公司以大地網接地結構,外加一圈避雷接地,用以降低電擊的傷害。台積公司設計標準避雷接地電阻為<5Ω,優於法規<10Ω之要求。

圖6、大地網接地結構&避雷接地示意圖

3.4 先進封測三廠避雷系統與接地

常見的避雷系統分別為引雷式與消雷式[5],雖皆為避雷,但方式卻完全相反,如下理論差異說明。

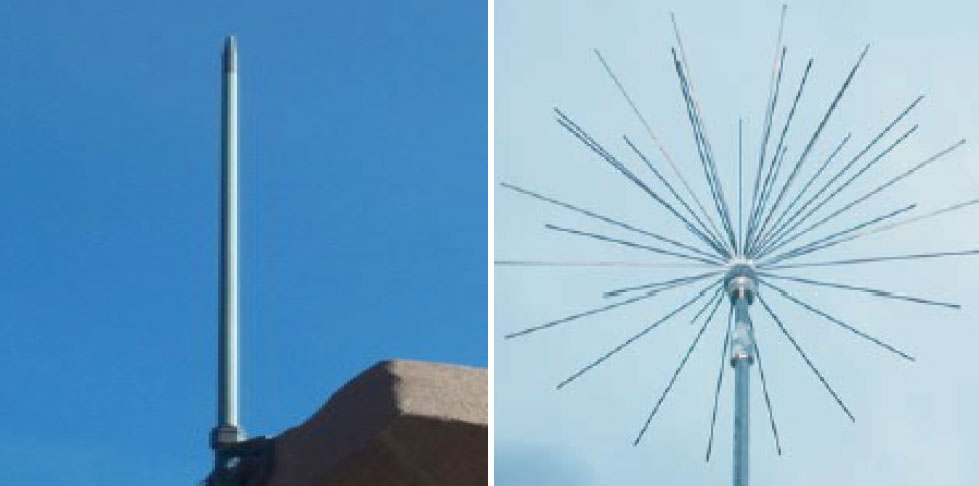

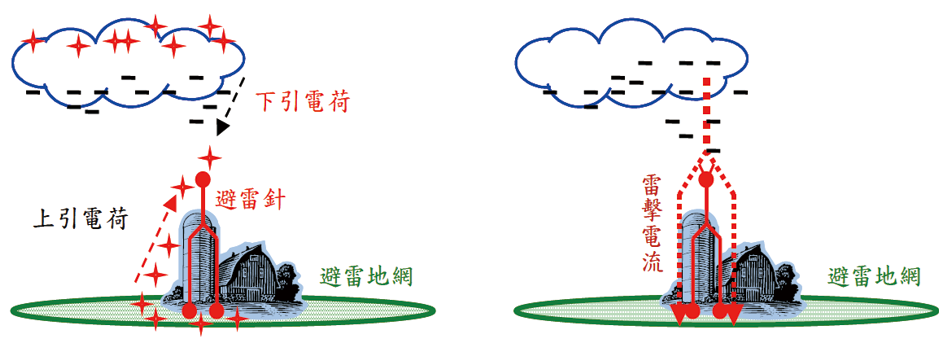

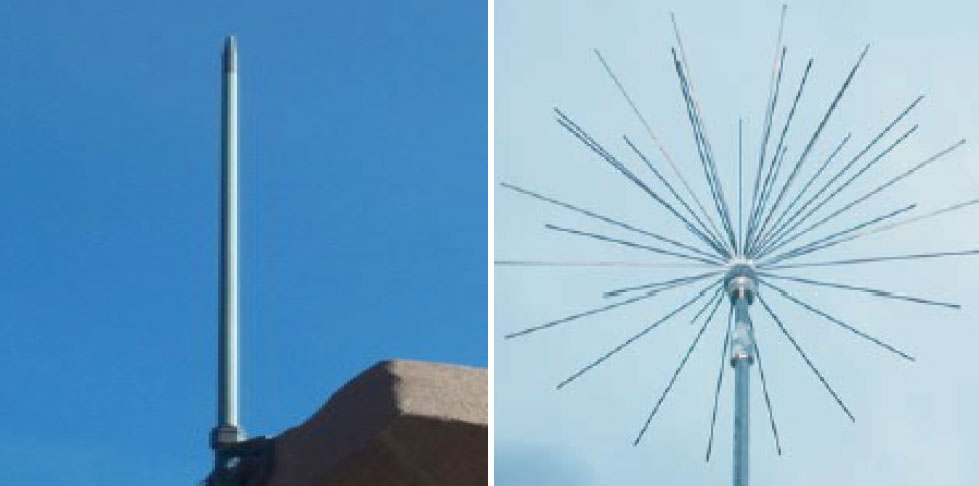

引雷式避雷針:使用突針原生的高電場引導落雷位置,裝置結構如 圖7。換言之,其作用為「引雷針」,將雷擊能量引至對建築物傷害最小處,一般為接大地,藉此洩放雷電流或突波能量至大地。若避雷針的接地系統不良,雷電流遂分流至其他的路徑,將不利於避雷保護。因此避雷針、下引導體以及接地電極等,都必須具備低電阻抗與良好的搭接,才能有足夠的洩放能力,始能達到避雷的功效。

圖7、引雷式避雷針工作原理

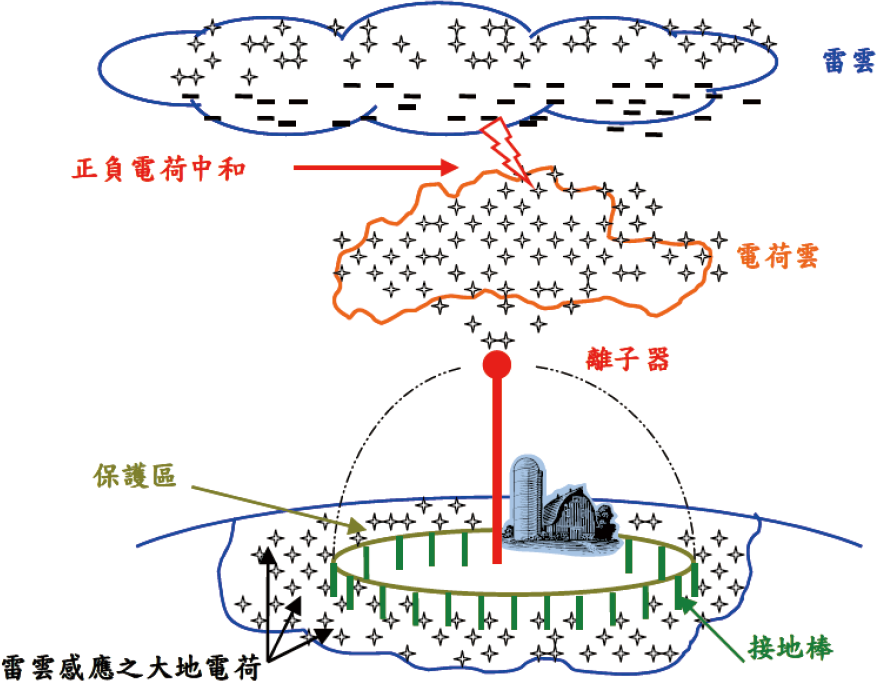

消雷式避雷針[6][7][8] : 主要是運用接地系統,匯集地表正電荷,經由接地線導體,匯集至為數眾多的消雷針尖端,稱為離子器尖端。如 圖8消雷式避雷針工作原理所示,在大氣中形成正電荷雲,用以中和高空雷雲內的負電荷。換言之,係將直擊雷轉探為感應雷,大幅降低直擊雷對於地面設備的衝擊。

圖8、消雷式避雷針工作原理

台積公司龍潭廠區先進封測三廠(AP3),為2015接手高通既有廠區,直至5年後的一次感應雷擊,發現避雷系統存在引雷式與消雷式同時存在的矛盾設計。

如 表2所表示,統計台積公司各廠區,只有AP3既引雷又消雷同時存在,需修正AP3消雷式避雷系統,改為引雷式避雷系統,以改善此矛盾設計。

| 避雷型式 | 龍潭廠區(先進封測三廠) | 新竹廠區 | 台中廠區 | 台南廠區 | 南京廠區 |

|---|---|---|---|---|---|

| 引雷式 | √ | √ | √ | √ | √ |

| 消雷式 | √ |

總結

如前述在瞭解雷擊特性、雷突波危害及相關避雷系統後,如何裝置避雷系統達成雷擊防護功能;避雷針搭配接地形成雷擊防護,主要在於避免雷擊電流所造成的GPR,與雷擊何處無關。遂有效的雷擊防護在於兩個重點,一為「避雷型式」,一為「接地阻抗」。如引雷式避雷針加上良好接地,接地阻抗為零,可達到快速洩放雷電流效果,有效的抑制GPR,保護系統。另一型式為消雷式避雷針加上良好接地,能快速中和雷雲中的電荷,防止雷擊。

上述兩種組合,共通點在於良好的接地,以地面建築而言,透過接地井、裸銅線與吸水性被覆土,則可盡量降低接地電阻,如 圖9,建築工程中,常見的接地電阻改善:接地井、裸銅線與吸水性被覆土。相異點在「避雷針」之形式,引雷與消雷形式同時存在,盡管有良好接地,依舊無法防止雷擊。如 圖10常見的引雷式與消雷式的避雷針,系統設計時,需多加注意,勿讓雷擊防護失效,徒勞無功。

圖9、接地井、裸銅線與吸水性被覆土照片說明

圖10、常見引雷針、消雷針

參考文獻

- V.A.Rakov and M.A.Uman, "Lightning Physics and Effects", Department of Electrical and Computer Engineering University of Florida, USA.

- A.R.Hileman, "Insulation Coordination for Power Systems", Marcel Dekker, Inc, 1999.

- M.A.Uman., "Lightning", New York McGraw-Hill, 1969.

- 顏世雄,「接地工程 講義【第二版】」,驫禾文化事業有限公司出版。

- Lightning Eliminators & Consultants, Inc. http://lecglobal.com/das_systems.thm.

- 文习山、喻剑輝「對於半導體少長針消雷器的防雷效果」,第五屆過電壓學術討論會論文集,中國電機工程學會高壓專業委員會編,1997年9月,北京,第68-72頁。

- 楊善,「消雷器的研究」,同上,第101-108頁。

- 鄭健超,「對消雷器的所謂「消雷功能」的評價」,同上,第101-108頁。

留言(0)