摘要

BIM - 3D的趨勢及工程應用

目前在工程設計上主要遭遇之問題:(1) 在分析模型中,所做的任何設計變更,無法同步自動更新 2D 圖面;當業主要求或須配合機電設備執行設計變更時,就必須花時間重新修改模型來進行驗證。 (2) 在各工程階段,重複輸入相同的資料,且資料無法作一致性的管理。(3) 相同圖面一直進行重複的修改與儲存,而無法有充份的時間來驗證或校正新的圖面。(4) 同一個工程的團隊成員,無法對整體工程有相同的理解,結構工程師所建構的模型無法與其他如機電、消防、建築領域作整體的系統整合及干涉檢查。(5) 無法只靠單一系統來解決工程流程中的所有問題,而且無法只使用單一系統來相容其他的軟體。(6) 於投標報價階段一般均以經驗概估,無法以最快的方法準確計算工程數量;並以此數量做為報價的合理依據,繼而引發人為的疏失,損失更多的成本。

從 1970 年代末期美國喬治亞理工學院之 C.M.Eastman 教授提出 BIM 之概念,Eastman 教授著作了"建築物資訊模型手冊(BIM handbook)"至今,學界及軟體業者均致力於發展出為設計與施工而數位化的模擬建築物,並盡可能讓模型中的所有物件性質與屬性成為工程計畫之紀錄資訊,讓建築物於建造過程以數位格式交換及溝通。為因應此新發展趨勢及有效解決上述工程問題,以此文提供一套從軟體選擇、資料交換等之解決方案,期能達到讓設計者能夠以真實即時的 3D 環境進行設計工作,所有工程的資訊集中為一個整體來管理,而不是聚集在不相吻合的獨立片段,讓模型物件與圖面、報表及其他相關的文件資料具有一致的關聯性的運作模式,供業界參考。

FOREWORD 前言

一般建築物從開發時期的初始概念到最終完 成結構體需經歷以下步驟:(1)概念設計;訂定基本結構尺寸與位置、選擇構件材料、初始圖面繪製。(2)投標階段;從成本估算、備用方案準備到結構視覺化呈現。(3)分析與設計;結構強度計算、構件尺寸確認、詳細接頭設計及鋼筋配置。(4)初設圖面;平立面圖、剖面圖。(5)細設詳圖;製造圖、細部接頭詳圖 。(6)採購;建立材料表、數量計算及編列預算。(7)施工製造與安裝;從構材生產、吊裝計畫擬定與追蹤、工程管理到時程控制,甚而延續到營運維護與資產管理。

若能整合上述工作流程之功能的軟體,且其資料具有一致的關聯性;則可稱為"BIM Funda-mentals"。針對建築、結構、機電與干涉整合等不同的專業,目前市場較為普遍採用的軟體有Revit Architecture、Graphisoft ArchiCAD、 Bentley PlantSpace、Aveva PDMS 及 TEKLA Structures、NavisWorks…等等。此類商業軟體各有其優缺點,功能及執行效率差異甚大,價格高低相去甚遠。但其共同特性是學習曲線較以往任何軟體都長,且使用者若無設計及施工經驗往往不知道要如何下手,因為在初始佈置和決定任何元件的屬性時就要考慮到後續分析、出圖及施工甚而維護與管理時的狀況。

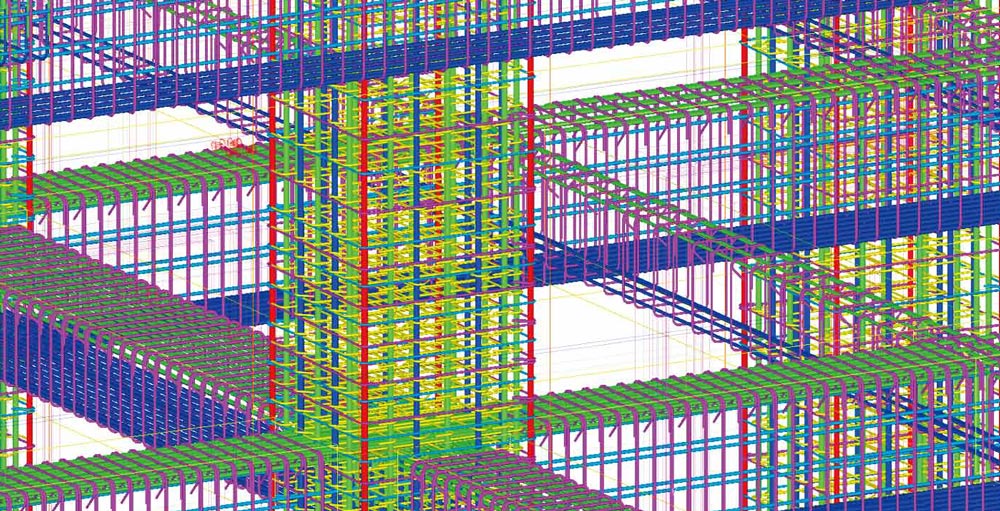

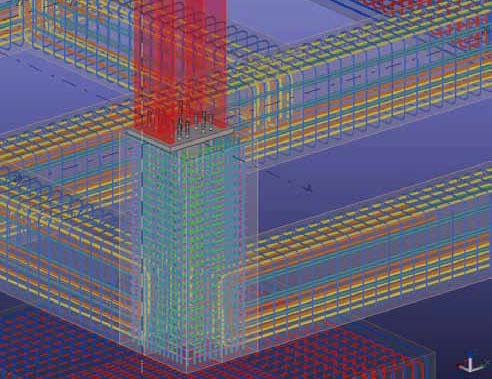

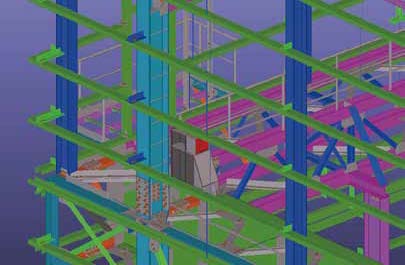

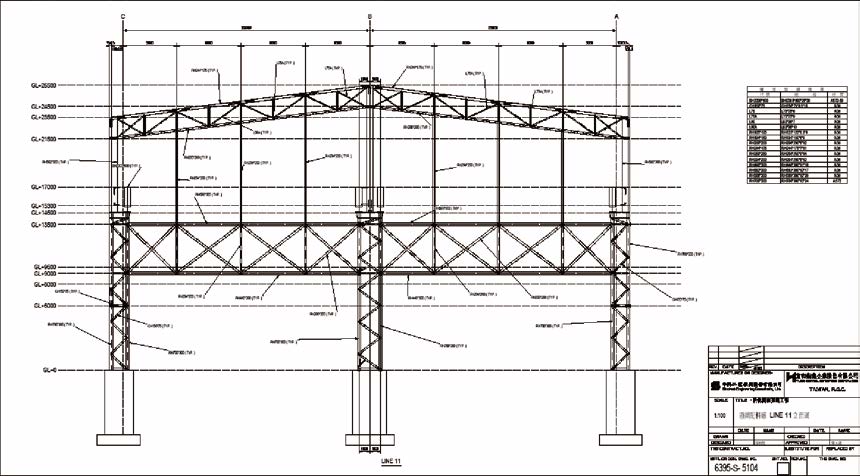

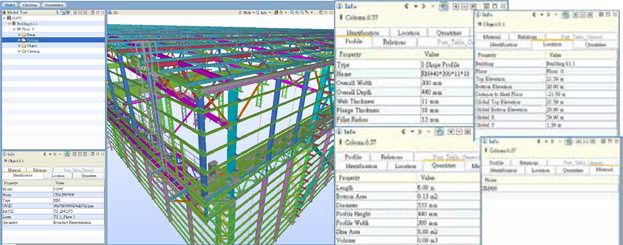

以工程師而言,最希望的是能採用一套既符合"BIM"觀念的最終精神,又能解決上述工程設計上主要遭遇之問題的軟體。程式本身要屬於開放介面,可以確保設計系統直接與MIS或ERP軟體之間的資料傳遞。並在即時的3D結構模型(如圖1)環境下進行設計工作,且要完全以物件為基礎的參數化模型建構方式,使其在同一個模型中建構整體結構元件,並將模型與圖面作關聯,產生一致性的資料。亦可將3D 鋼結構細部設計、3D鋼筋混凝土設計結果直接產出2D圖紙,並可應用於專案管理及自動Shop Drawing。本文將以工程師的需求角度,及實際的執行操作經驗,首先以TEKLA Structures這套軟體,提供業界作為參考 。

圖1: Tekla Structures 3D 結構模型示意圖

SOFTWARE FEATURES 軟體功能

Tekla的『多工模式』允許多個用戶同時對同 一的3D實體模型同時操作。並可由其他設計軟體輸入參考模型,然後將3D實體模型輸出成網頁,用網路瀏覽器即時觀看3D模型。圖面輸出時可與3D實體模型緊密結合自動輸出安裝圖、構件圖等等,亦可自動產生BOM表及CNC輸出。

利用自訂參數化模型可依據個人需求自行定義參數化3D實體模型,如自訂參數化零件、自訂參數化接頭及自訂參數化細部,將設計上常用的零件與接頭儲存在自己的系統中,方便模型之再利用。

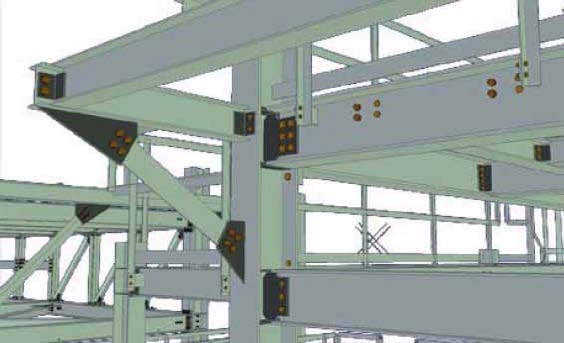

此軟體的功能基本上均符合BIM在結構設計所需的應用及精神;2D圖面中的平面、立面、斷面及詳圖均可在結構工程師建構了3D數位化模型後依自訂需求而自動產生,並結合其參數化斷面性質轉換為結構分析模型而用於應力分析。它可依工程師的需求配合不同類型之結構分析軟體格式轉換成分析模型進行結構設計,亦可輸出所需之施工文件。它的整體化應用,從概念設計到施工完成,在國外以已有許多實際案例可供參考(如圖2所示)。

圖2: the Denver Art Museum, and the Willis Building in London. (Courtesy: Tekla)

檔案交換方面可以使用IFC、標準CIS/2、SDNF等多種相容的檔案格式,讓協同作業進行時建築師與結構設計人員的資料交換保持最大的相容性 。

由於軟體本身建置於BIM架構下,即可允許使用者跨越企業和工程階段進行即時的協同設計作業 ,建立設計資訊交流平台,如此將有效地控制整個建築結構設計的流程,設計資訊的管理透過共享的3D介面滿足工程設計人員、細部設計人員與工程專案經理需求的一套解決工具。

1. 系統介面

Tekla Structures 包含以下使用者介面編輯器:模型、圖紙、符號、樣板、接頭。

- 『模型編輯器』是本程式的主要和啟動模式。使用者可以利用模型編輯器建立並分析模型。

- 『圖紙編輯器』中,可以處理圖紙的編輯。 Tekla Structures 在打開任意圖紙時隨即啟動圖紙編輯器。

- 『符號編輯器』(SymEd)中,可以建立並修改在圖紙、報表和樣板中所使用的符號。

- 『樣板編輯器』(TIEd) 使用樣板編輯器可建立並修改用於圖紙和報表中的樣板。

- 『用戶接頭編輯器』在用戶接頭編輯器中,可以建立自己的連接、細部以及零件,並定義它們的屬性。如此可在元件之間建立相互倚賴關係,讓用戶接頭參數化並使其能夠適應模型中的變化。

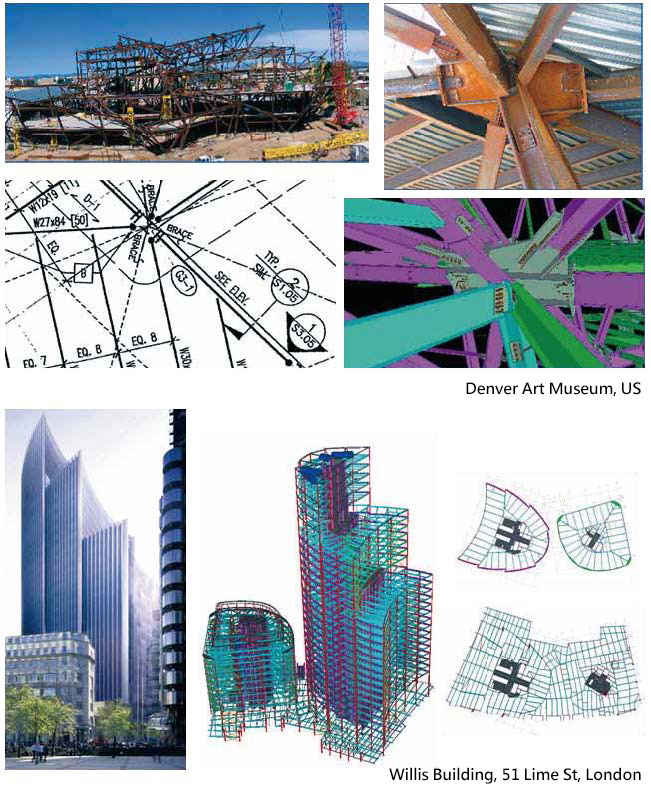

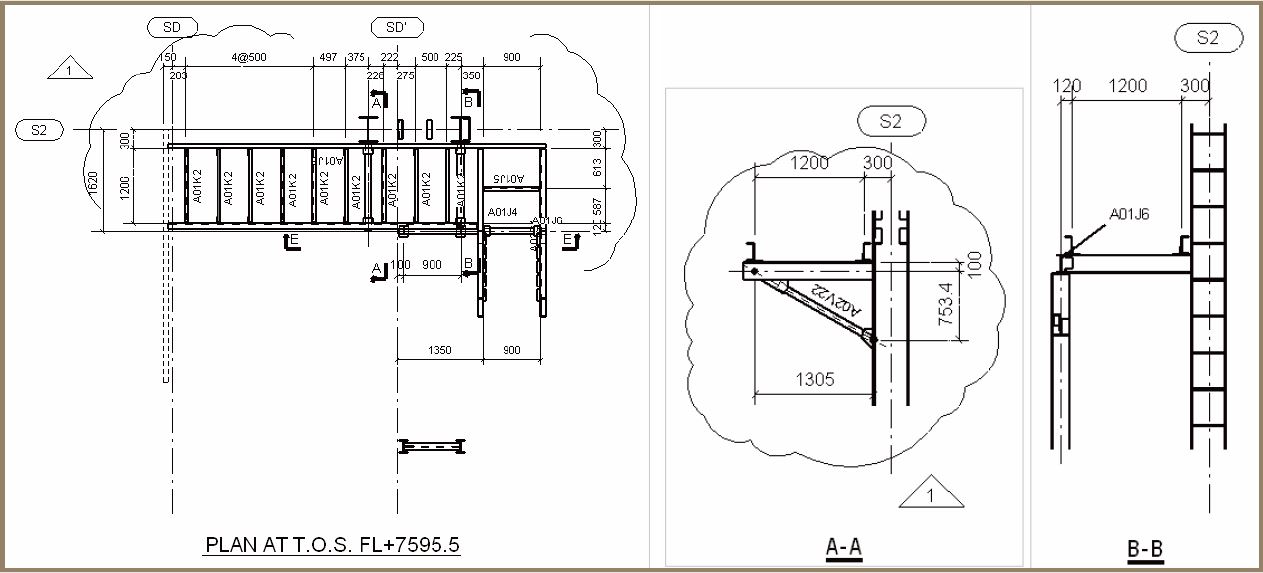

2. 構件及鑄造件

對於鋼結構的構件,當使用工廠焊接或螺栓接合零件時,程式本身將自動定義装配件及其主零件,並可建立鋼構造的裝配件圖,其中的主零件需透過焊接或螺栓將其他零件連接到該主零件上,不可將主零件焊接或栓接到任何其他零件上,詳見圖3。對於混凝土的構件則被視為是一個獨立的澆注單元,詳見圖4。

圖3: 鋼構造的裝配件圖

圖4: 混凝土的澆注單元

在生成圖紙和報表並輸出模型時均需使用編號來標識零件、浇注單元和装配件。必須護程式先對模型零件進行編號才能從模型建立構件、装配件、港注單元、多重圖和導出文件。Tekla在許多功能中都要先將零件編號,可以使用編號序列,將鋼構零件、浇注單元和装配件的編號進行分組,將不同狀態或零件類型指定不同的編號序列,其名稱由一個字串和起始號碼構成。

3. 分析和設計

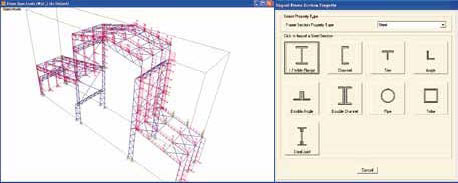

若要結合應力分析程式(如STAADPro、SAP2000、…)與 Tekla Structures 構架設計時需執行以下步驟:

先建立主要承受荷載的桿件,以形成物理幾何模型,這個階段沒有必要建立連接模式(如梁、柱接頭)。其次設置桿件及其連接模式的邊界條件,以及各別構件的其他分析屬性並放置荷載至模型和設置載重組合,最後在3D模型視圖中檢查分析模型。

在此以 Tekla 與 SAP2000 整合之範例作說明:

- 建立模型並施加載重。

- 在【分析】功能表中執行新建模型。

- 在【分析模型】選項中指定分析引擎為 SAP2000、輸入模型名稱參數。

- 指定經分析後所要輸出的選項。

- 依規範定義載重組合。

- 執行分析設計模型。

- 啟動 SAP2000 分析並設計桿件斷面。

- 視分析狀況,選用 Tekla 定義的斷面規格型鋼類型資料並Assign至桿件上。SAP2000 設計後自動選擇最經濟桿件斷面,並比較原有 Tekla 中初步採用之斷面,取得最佳化結果並詢問是否修改。

- 最佳化結果表中的資料列,會與 Tekla 的3D模型產生連動性,使用者可自行選擇是否要接受最佳化結果之建議,依需求選擇要變更的選項,模型中的桿件會自動調整成新斷面規格,而無須手動調整桿件的尺寸斷面。

目前 Tekla 整合的分析軟體包括RFEM/RSTAB、Staad.pro、SAP2000、S-FRAME,透過API介面的使用可以將分析完的模型結果直接轉入到程式。至於尚未整合的軟體,也可以透過轉檔程式的使用將分析模型結果匯入程式。

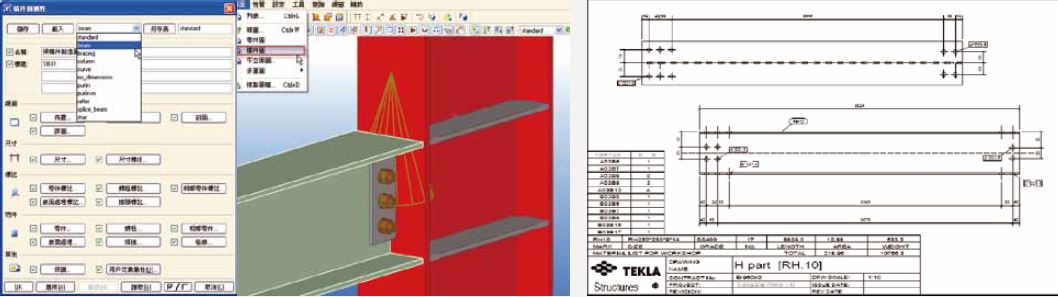

4.鋼構接頭設計

程式中內建許多符合國內規範的接頭,每種接頭可透過參數設定的不同而變化出更多不同形式的接頭。若是工程上需應用特殊的接頭,而此接頭並無內建的形式,此時可以尋找一個相類似的接頭,在模型中建立該接頭後炸開,修改其中的相異細節即可。若是此接頭在之後的工程計畫需要時常使用,則可以利用使用者介面來自訂新的接頭類型。除了透過使用者介面,也可以透過程式的撰寫來編輯接頭,其使用的程式語言為C語言及.NET。

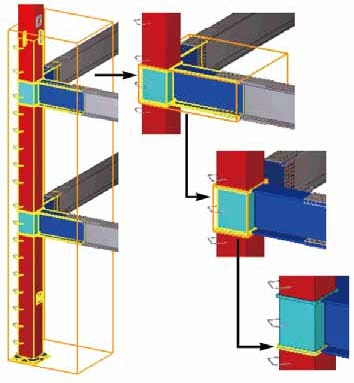

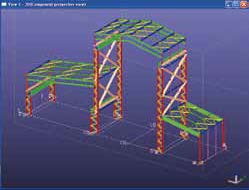

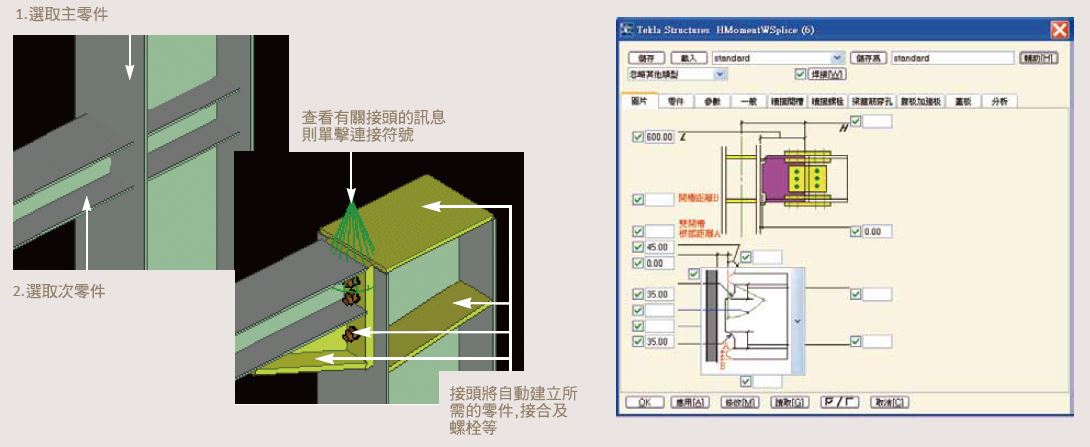

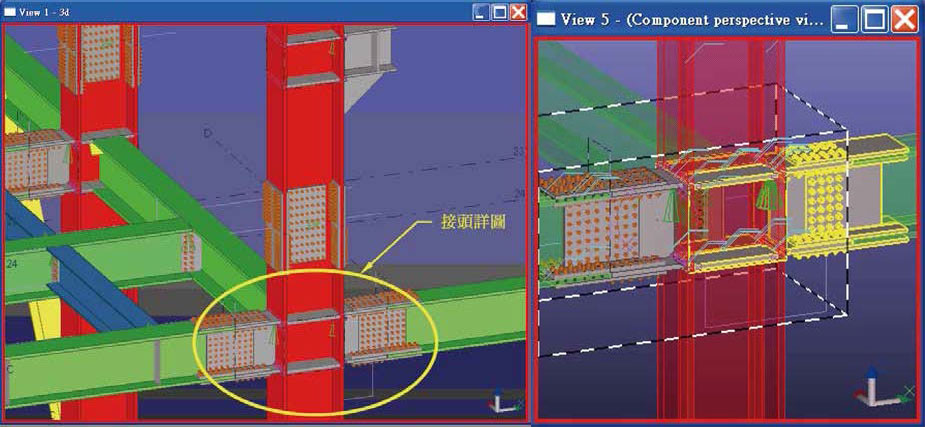

在3D模型中建立了桿件的框架後,需要用接頭將這些桿件連接起來以完成模型,如圖5。如果修改了某組件所連接的桿件,Tekla將自動修改該組件。

圖5: 接頭組件

有些組件會在一個選項卡上列出所有零件,另外一些組件則在不同的選項卡上列出零件。使用『螺栓』或『焊接』選項卡定義在特定組件中使用哪種螺栓、装配件及焊接。對於某些組件,也可以選擇不同的螺栓組合模式。完成組件所有參數值的設定後,於視圖中選擇要輸入接頭設計的主件和次件後即完成接合並顯示於所有視圖中,如圖6。

圖6: 接頭設計詳圖

在整個3D模型中亦亦可使用自動接頭設計,使其自動選擇帶有已預先定義屬性的接合組件,並將其應用到所選的零件。如此,可讓程式為相似的構架條件建立相似的接合組組件。也就是利用預先定義好的一套規則或規則群組自動建立連接。

5.出圖(3D to 2D)

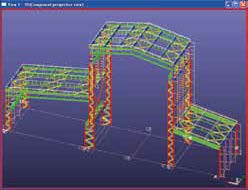

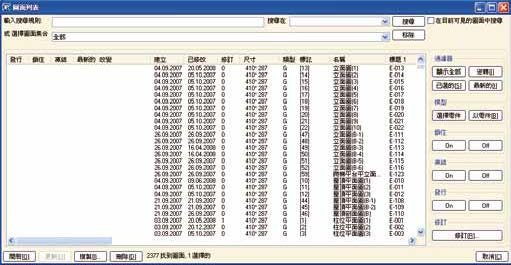

模型一經完成後,就可以開始建立要頒布的圖紙。在建立或編輯裝配構件、單一零件、浇注單元、或多重圖紙之前,需要先對模型整體零件進行編號,這樣做的目的是讓程式將正確的物件編號連接到正確的圖紙編號。以鋼構廠房為例,見圖7。

圖7: 鋼構廠房3D圖

所有來自3D模型建立的圖紙都會出現在圖面對話方塊的列表中,見圖8。該列表顯示關於每張圖紙的下列資訊:標誌、圖面建立和修改的日期、圖面的修訂編號或標記、圖面使用的紙張尺寸、圖面類型、圖紙數目、圖面標題、用戶定義屬性等。

圖8: 圖面編輯列表

要生成最終的圖紙,通常需要包含很多其他的資訊,例如列表和表格,還需要指定紙張尺寸、比例,還可能需要指定要使用的框架類型。在建立圖紙前,必須選擇一種版面佈置名稱,然後程式會依此佈置名稱的設定選擇適合圖紙視圖和所連接表格佈置的最小定義圖紙尺寸。在此也同時告知程式要自動包含到圖紙中的元素有哪些內容。而這些版面佈置均與其相對應的圖紙類型連動,每種圖紙類型(零件、構件、平立面布置、鑄造件、和多重圖紙)都有其各自的佈置。也可以定義使用者自己的版面佈置,見圖9。程式將新的佈置以檔案副檔名(.lay)儲存,且其版面佈置檔位於模型檔夾中,可以將其複製到其他專案中使用。“圖紙視圖”(零件、構件、平立面佈置、鑄造件、和多重圖)讓程式自動設置圖紙視圖比例以限制圖紙的尺寸。

圖9: 立面圖

在Tekla的圖紙中有下列不同類型的視圖:如,主視圖(前視圖、上視圖、後視圖和底視圖)、剖面視圖、端部視圖。一旦建立好圖紙,就可以精細調整一些特定於視圖的屬性。對於主視圖和剖面視圖,可以定義不同的比例,也可控制圖紙中相鄰部件的可見性,及更改主視圖和剖面視圖中的視圖邊界。也可以在圖紙和圖紙視圖中顯示和隱藏物件,且在隱藏零件時,它的相關物件也將被隱藏,見圖10。

圖10: 詳圖

6. Shop Drawings及生產自動化

Tekla中建立Shop Drawings極為方便。如下所示,先選擇已存檔圖框性質,載入該性質。然後點選模型中要建立Shop Drawing的構件後, Tekla便會自動產生該圖面,見圖11。

圖11: Shop Drawings

當完成細部設計後,可以將結果輸出到下個階段。使用者可以使用CNC連結將模型資訊直接傳輸到自動切割與焊接機器,或者對MIS系統(管理資訊系統)建立一些資料。Tekla產生的NC檔有下列格式:DSTV、Peddimat(For Windows)、Daito、DXF。程式會對已完成的模型區域來建立檔案。程式自動轉換零件長度、孔位置、斜面、開槽和切面到適當的位置,以方便在工廠切割、鑽孔、燒製。

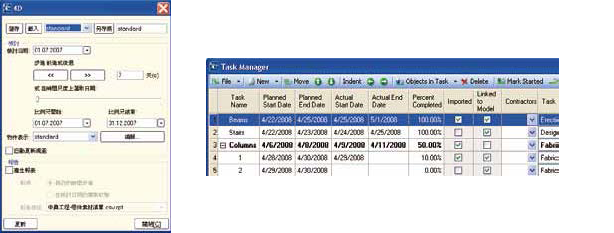

7. 編號與拆運

程式中的拆運功能可以管理每次組件的運送量,進而事先排定施工進場時程及備料,避免因為運送的關係導致工程延誤。並可使用4D的視覺化工具在某特定的時間範圍內,檢視模型中的物件狀態,顯示某特定時間範圍內哪些零件要組裝。在使用4D的過程中可以同時列印出報表,報表上的資訊則包含圖面列表、螺栓、零件等等 。程式亦可結合MS Project或P6軟體作資料的匯入與匯出,見圖12。

圖12: 4D應用

INFORMATION EXCHANGE 協同作業之資訊交換

要在 Tekla 中使用輸入和輸出,例如,輸入由其他軟體建立的 2D 或 3D 模型,然後使用 3D 模型工具製作細部設計,待細部製作完成後,輸出模型並將其設計結果返回給建築師或結構、機電工程師查閱校核,修正完成後再將分析和設計的結果輸入回 Tekla 3D 模型。這整個過程牽涉到不同領域、不同程式軟體及不同的 Data Base 之轉換。

將 Tekla 模型的零件設定相關屬性後,可輸出成 IFC2X、IFC2X2、IFC2X3 和 IFC2X3_mapping 。但焊道、表面處理和格柵板無法在 IFC entity中作相對映之 export。模型經過 IFC 轉換後其相 對 映 之 Identification、Profile、Quantities、 Location、Material 等均能作正確的 BIM 轉換,見圖13。

圖13:Solibri Model Viewer 轉換後之參數

CONCLUSION 結論

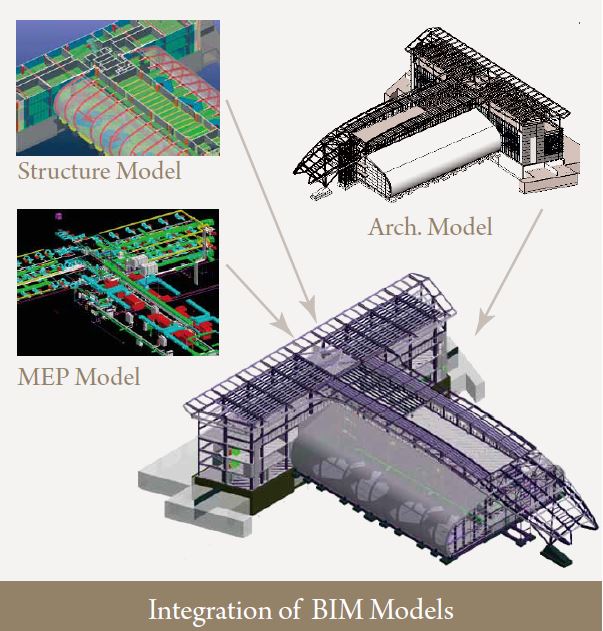

現階段以TEKLA的發展模式及功能,已然將『BIM』模型的精神,去實現“as-built"之條件化為可能。確實也能幫助工程師對於“ constructability"作出更好的決定,並從計畫初始的規劃階段結合設計發展 ,到工廠製造安裝與施工進度模擬。從而解決設計者將大部份時問花費在檢查與修正各種設計文件之間的錯誤及圖說的一致性,提供了解決方案。但以建築物生命週期而言,所涵蓋不僅只是結構體本身的設計與施工 ,除了最初建築創意的表達外更要滿足建物本身的功能需求與機電管線的整合,甚而要思考後續的營運與維護。雖然以BIM資訊整合技術為工具的導入方式可提高設計階段成果之品質與提升整體的成本管控。但它是一種新技術的導入,需要新的工作方式與新的流程去配合,甚而新的組織結構與新的發包制度才能發揮BIM工具的整體效益及目標。通常,這點是目前公部門及一般業主最缺乏的觀念與認知。畢竟, BIM只是一種新的工具,在它的執行過程仍然無法跳脫各專業間的設計本質。如建築、結構 、機電、CS D及SEM的干涉排除,在在都須經各專業工程師的分析與判斷。

Integration of BIM Models

由於要發揮BIM的效益,須要以有豐富設計經驗的專業工程師配合BIM的新流程才能克盡其功,但如同前言所述;此類軟體的養成訓練時程很長,要成功導入至各事業體的最有效的方式;是先找一個有BIM執行經驗的顧問團隊作整體流程的規劃,再輔以教育訓練,才能在最短的時間內達到成功的技術轉移。

參考文獻

- BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors (Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston).

- Tekla Structures on line Help.

- IFC/ifcXML Specifications - devel-oped by the International Alliance for Interoperability (IAI) .

留言(0)