摘要

5D模擬在工程設計上的應用

Keywords / 5D Simulation2,Building Design,Building Information Modeling (BIM)4

從工程初期開始籌劃時,即應思考如何能在整個工程設計生命週期內的每一個階段都使業主、設計師、工程師及營建團隊都能在共同的作業平台發揮各自重要的功能,5D的概念即是結合視覺模型、溝通管理及資料庫建立等多功能智慧型數位平台,利用這平台整合各專業設計分工以表達設計概念,並相互分享資訊,避免衝突產生及加速專案進行。

前言 Introduction

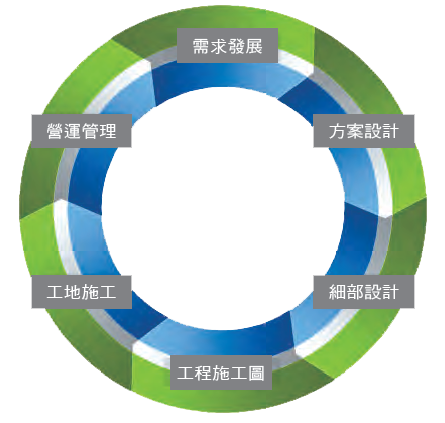

本文利用工程設計流程將專案依進度大致區分為:需求發展、方案設計、細部設計、工程施工圖、工地施工及營運管理等六階段(圖一),並說明5D如何能在各工程設計階段提供確切及有效的資訊,以協助業主作出準確的判斷,減少未來專案進行時可能的錯誤發生。

圖一、工程設計生命週期(圖片來源:Autodesk官網)

文獻回顧 Background

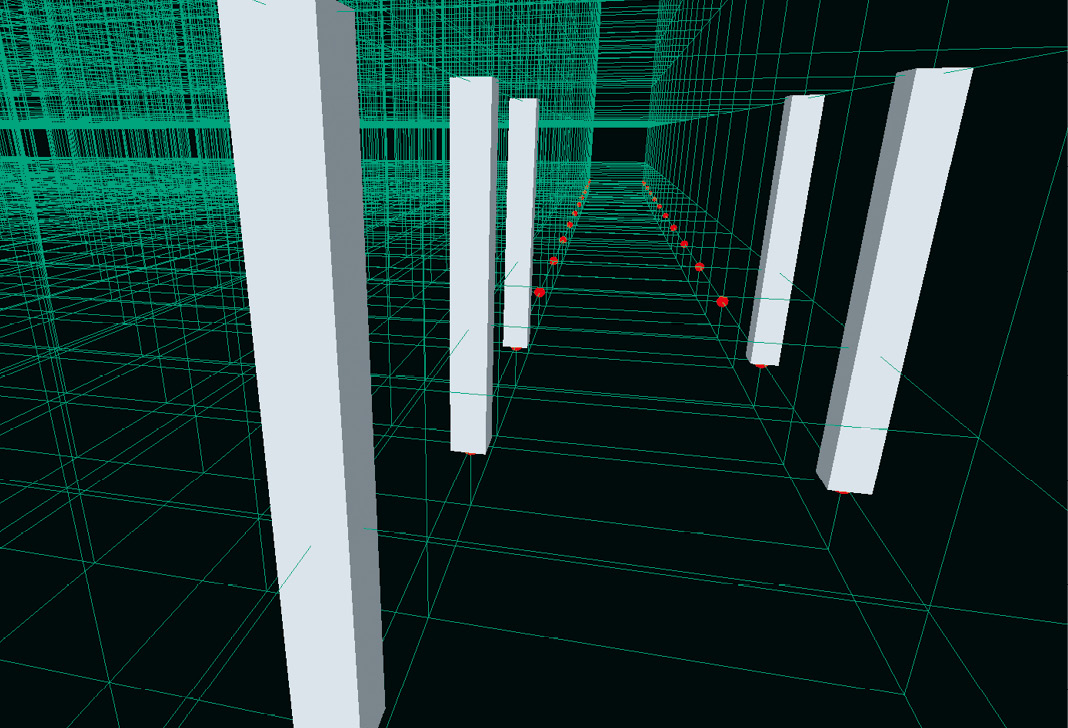

5D目前為協助工廠建立視覺化環境,設計階段讓管理人員透過共通的平台檢討設備空間及管線分佈,透過即時的溝通了解設計者對空間的需求及想法,並作為預估專案成本及時程控管的參考;施工階段讓專業廠商透過5D系統平台直接與設計者進行溝通與協調,降低現場施工錯誤及誤判的可能性;竣工階段如需變更原規劃之空間需求,可透過已完成的5D專案遠端了解目前現場狀況及空間配置,減少現場實際勘查時間,以快速作出專業且迅速的判斷。

計畫方法 Methodology

利用工程設計六階段流程藉以說明如何利用5D系統所提供的資訊來協助設計者進行判斷。

需求發展階段

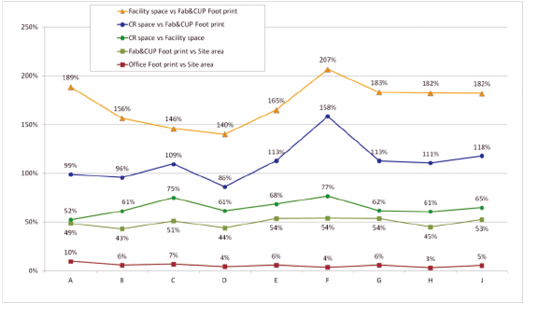

此階段目標為確定專案的設計需求,設定可行的目標,參考以往已完成專案所建立的智慧資料庫模型,制定建築空間要求、分析樓層高度及使用面積分配(圖二),並指定其空間用途及需求,根據初步分析結果制定可行性的設計目標,期待能從設計初始階段,便能不斷改進建築、工地、結構及空間等的設計,以符合專案的需求。

圖二、整合空間需求及面積分配

新建或改建工程決策往往取決於設計需求階段,須要慎重考慮需求空間具體標準和專案執行所有的建築目標,考慮在整個工程設計週期盡可能符合高效率的空間利用,避免空間使用上的浪費。

方案設計階段

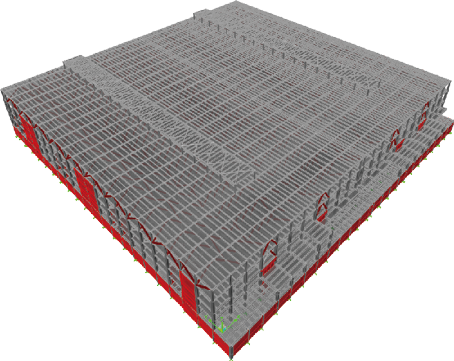

本階段可利用智慧型資料庫模型的建立(圖三),同時快速執行各個專案概念性設計方案,以滿足各種設計需求,盡量減少將來工程完工時負面的影響;方案設計階段的決策對於任何專案而言,其完整性和效能產生的影響最大,利用快速可建立的智慧型資料庫模型(圖四),可以獲得大量的設計資訊,進而做出更明智的設計決策,且透過以數位方式表達專案的性能特徵及擬真且真實的完整設計,讓業主、建築師、工程師及營造廠能藉此提高工程設計效能和改善施工流程,進而提高專案執行效率。

圖三、整合設計資訊,建立資料庫模型

圖四、物件資料資訊整合

開始規劃專案所有構件的設計位置時,如建築物、結構基樁、蓄水池、停車空間和景觀,可利用智慧資料庫模型來粗估挖填土方量、陡坡分析、建築外觀模型,亦可建立土壤類型及施工空間緩衝區,配合現場施工,也可用來考量建築量體及面向,考慮建築外形、開口、玻璃用量和玻璃材料,透過設計、分析、協調和文件編制的數位化模型,結合建築外觀樣式和性能,並考慮地區適用材料和法規要求,確定用於結構構件的尺寸、斷面及材料,並評估施工環境影響。另外在早期方案設計階段,便可執行空間量體分析,研究樓層面積分配與使用安排,以符合專案初始階段所設定之設計目標。

圖五、透過物件完整資訊提供設計參考

細部設計階段

此為確認最終設計階段,並根據需求將場地、材料、結構及機電系統進行細部設計之整合並以最佳化呈現,利用建築構件所建造一致的智能數據模型,在設計前期估計潛在的可施工性、適合性及成本等問題,並按工程細節需求來進行細部設計,實現更好的專案預測能力和時程控管,創建出色的描述性內容,並與工程明細表相關聯,從而更快地展示設計和構建方案,擴展結構設計資訊,以便在製造鋼筋混凝土時繼續使用。

另外,透過與相關規範的連結,將使工程設計數據更加完整,免除後續需變更設計的可能性,並以電子方式管理和共享檔案,以減少紙張用量和運輸帶來的環境影響,在制定最終工程設計決策,可有效管理施工現場、材料使用、結構系統及機電空間以達成最佳利用,並達到之前確定的性能要求,借助包含豐富數據及協調一致的智慧型資料庫模型,在細部設計階段進行更有效的分析,提供更易於理解的工程設計方案,確定可行且符合各個設計元素的性能要求。

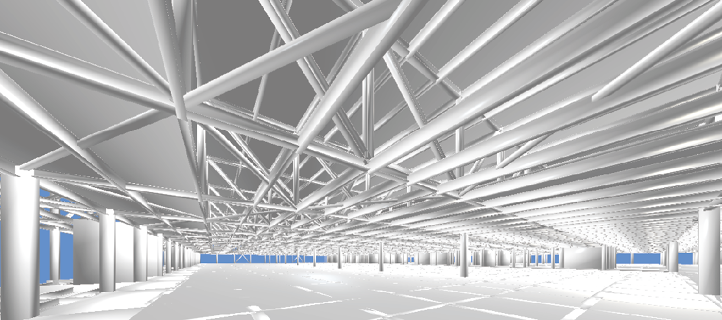

在此基礎上,建築師和工程師能夠更有效地實現最終設計(圖六),而施工單位和業主也能更清晰地瞭解設計方案,在細部設計階段更順暢地協調運作,另外借助本地即時碰撞檢測功能及能夠可視化模型,可減少空間設計衝突,以最大限度地減少MEP設計團隊、建築師和結構工程師之間的協調錯誤,可透過共享、結合、審閱及修改任意尺寸或格式的詳細設計模型,在單一模型環境中執行進階碰撞檢測,可以發現並修復設計錯誤,在最終結構構件設計階段,精準的呈現空間尺寸,加快最終專案執行,盡可能減少施工過程中的調整。

圖六、實現最終結構設計

工程施工圖階段

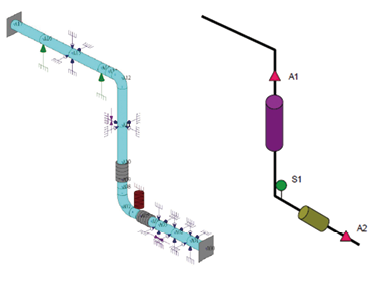

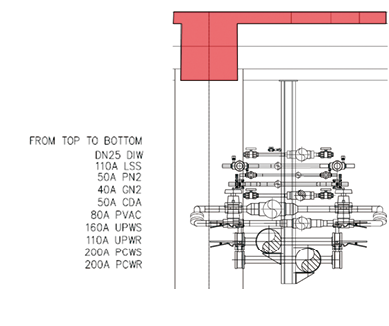

此階段利用結構資訊模型的建立(圖七),提高材料使用效率,儘量減少施工期間停工及待料的現象,盡力且完善的利用材料及減少施工期間的工程中斷。在工程施工圖階段時,需要確保的是成功實施施工計劃,因為許多決策可能已在設計前期確定。

圖七、結構資訊模型

另外業主、建築師、工程師及營造廠可以利用智慧型資料庫模型的流程有效地進行合作,同時使用一致及協調的設計資訊來創建模型,這樣不僅能獲得更好的圖說,並且能夠在施工前評估和調整建築及機電設備設計的決策,例如土方量計算,挖填方分析且針對建造環境進行控制,減少浪費,並最大限度地減少工程對於環境的影響,並針對數量進行提取,使用自動化提取工具,處理2D和3D模型之設計數據,如圖像文件、生成挖填土方量的報告等,從模型中自動獲得更準確的材料數量且收集並量化各種格式的設計數據,以進行成本估算。

工地施工階段

本階段目標為進行工程施工並嚴格加以監控,以提高材料利用率,透過設計階段與施工順序的安排,執行材料及建築明細表,並縮短備料時間,最大限度地減少施工期間工程中斷的情況。

建築和機電設施建造期間,通過正確的規劃和實施,利用智慧型資料庫模型共同的平台,完整建立建築及機電設備等施工起始及預計完成時程,讓各專業承商及業主可有效掌握不同空間的專案預定進度及有效掌握專案時程,通過有關聯的3D數據擬真施工規劃的明細表,並可從時間和空間角度來查看衝突。

利用數位化的模型可即時與專業承商進行溝通,確保專案品質,並確定完成各個建築構件,進行高效合作,利用智慧型資料庫模型在整個工程設計生命週期執行協調資訊、流程、成本和日程,持續提供所有相關人員(包括外部機構)以電子方式管理和共享圖說。

營運管理階段

此階段為專案最終交付使用、營運及管理符合需求的建物和設施,從這一點來看,建築和設施為使用者提供有效服務,整合的智慧型資料庫模型支援相關單位在實際構建前使用數位設計資訊用來設計、擬真、視覺化和管理,並監控空間效能,提高其使用效率。

建物在營運管理期間,確保所有系統能按設計要求正常運行及就如何維護系統進行培訓,且以數位方式編制建築和設施圖,並在整個專案提供完整無紙化的竣工圖,並在營運和未來改建中,採用建築資訊模型進行整和。

結果與分析 Result

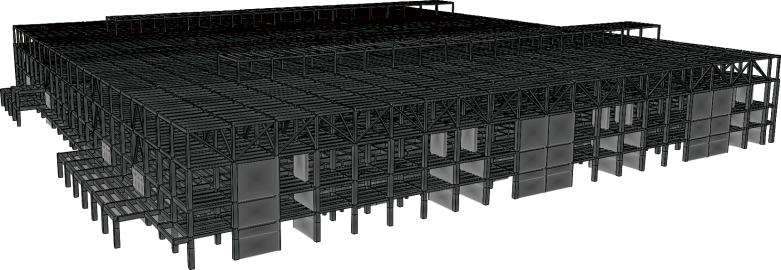

歷經幾個專案實際操作及過往的介紹,大家已瞭解現行5D系統能提供給設計者的協助,我們進一步的計畫是希望透過設計者直接建立的建築空間模型,減少第三地建模的溝通與協調,增加模型的準確及時效性;以往建模須花費大量的時間去辨識圖面,目前透過結構分析軟體ETABS可快速轉化成5D建築模型(圖八),結構工程師在設計初期利用ETABS進行創建或修改模型並進行靜力和動力分析時,所產生的建築模型可同步與空間管理者進行檢查和優化結構設計討論,以準確的反應設計者的想法,未來將整合相關規範逐步完成智慧型資料庫模型的建立。

圖八、可由結構分析軟體直接轉化為結構資訊模型

結論 Conclusion

5D如何能在整個工程設計生命週期中幫助專案提高工作效率,目前仍屬於發展中階段,未來透過智慧型資料庫的整合,達成業主、建築師及工程師可更輕鬆地來協調數位設計資訊和圖說,利用該資訊更準確地預測專案效能和成本,更快、更經濟地交付專案。

5D不但能夠根據場地環境將工程設計視覺化,且借助效果圖和飛行動畫,研究、驗證及傳達設計意圖,5D還包含大量的非幾何訊息,如:材料的耐火等級、材料的傳熱係數、構建造價及採購資訊等。

無紙化的設計為所有專案資訊創建一個中央資料庫,實現更安全且依需求執行存取、業務流程及報表自動化,監控專案性能和狀態,解決各種變更,更準確地預測專案完成的成本,並提高專案品質,讓專案能更有系統及效率的完成。

參考文獻

- Autodesk永續設計指南

- 莊子壽 (2011),永續廠房設計,高科技廠房安全管理研討會

留言(0)