摘要

淺介固態照明的核心元件:發光二極體(LED)

Keywords / Solid State Lighting,LED,LED Manufacturing Process

固態照明已成今日綠產業之重心,而其中以發光二極體為整體技術之核心元件。 本文則試從技術發展史之觀點,基礎原理之說明,與基本製程之介紹來看此一核心技術。

前言

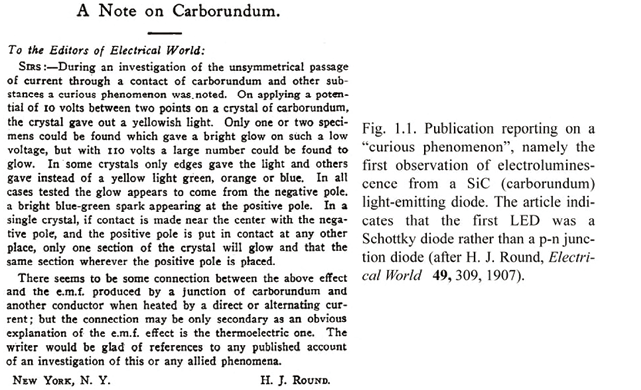

1907年Henry Joseph Round成功地研製出第一顆SiC發光二極體,雖然此元件效率低,且其結構屬於蕭基形式的發光二極體(Schottky diode),但是此發明開啟人類在固態光源領域的一道曙光,從此之後,人們便一直致力於固體光源之實現(圖一為全世界第一篇LED論文),緊接著,在1962年Nick Holonyak Jr.成功地發展出第一款能夠實際應用的可見光發光二極體,此發光二極體是首次導入pn接面結構,其效率也比蕭基形式的發光二極體來的好,這重大的突破使得可見光發光二極體的進展更是突飛猛進的快速(圖二為Nick Holonyak Jr.與John Bardeen的合照),至此Prof. Holonyak被譽為可見光LED與雷射二極體(LD)之父,隨著LED製造工藝的不斷進步和新型材料(氮化物晶體和螢光粉)的開發,終於使得可以發白色光的LED得以問世並進入實用階段。

圖一、全世界第一篇LED 論文

圖二、Nick Holonyak Jr.與John Bardeen的合照(左圖)、第一顆可見光LED(右圖)

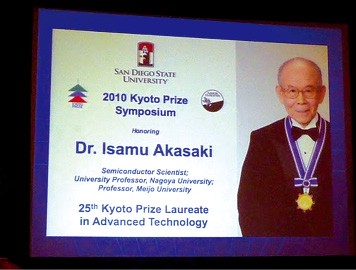

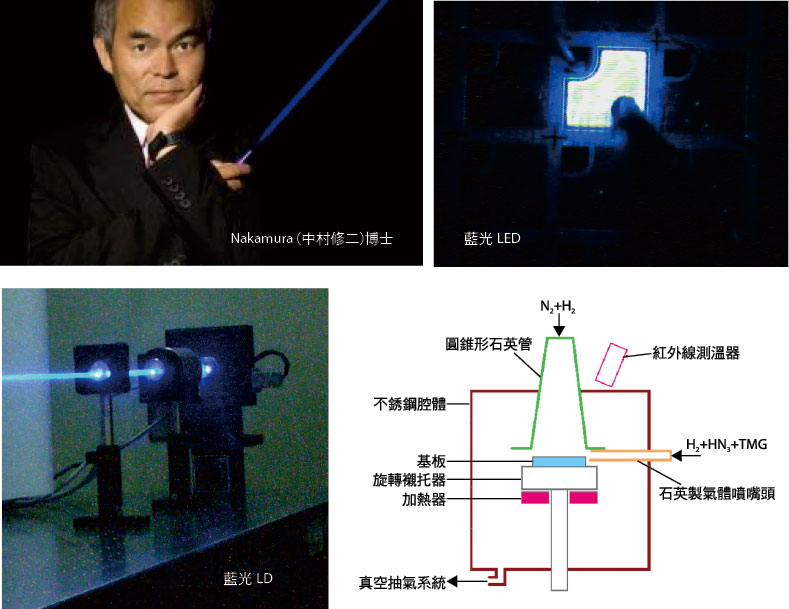

白光LED的發展關鍵即立基於藍光LED技術,所以早在1938年有關藍光材料及元件之研究就已經開始進行,但是直到1971年時,美國廣播公司(Radio Corporation of America,RCA)的Pankove先生才成功研製出第一顆蕭基接面的氮化鎵(GaN)藍光發光二極體,當時因為p-type GaN不易獲得,所以無法成功地研製pn接面之發光二極體。在1981年時,日本名古屋大學Akasaki教授一樣使用蕭基接面結構成功地展示發光效率為0.2%與發光強度為10 mcd之GaN發光二極體元件,此元件為第一顆以flip-chip形式封裝的發光二極體。直到1988年,Akasaki利用低能量電子束(LEEBI)照射摻雜鎂(Mg)的GaN薄膜而使鎂原子活化,因而獲得p-type的GaN薄膜,至此整個pn接面之GaN藍光發光二極體之發展有了重大突破,這也是全世界第一顆pn接面結構的藍光LED,至此開始,藍光LED正式被導入pn接面的結構 (圖三為Prof. Akasaki獲頒Kyoto Prize)。建立在Akasaki研究成果,在1989年,日亞化學公司(Nichia Chemicals)的Nakamura(中村修二)博士才開始進行氮化鎵之研究。1990年Nakamura博士率先以獨創的雙流路(Two-flow)之有機金屬氣相沈積法來成長高品質的GaN薄膜。1991年Nakamura博士將剛成長出的Mg摻雜的GaN薄膜經直接熱處理,而不採用Akasaki教授所用的低能量電子束照射方法,在同年3月即研製出PN同質接面的發光二極體。隨後在1992年Nakamura博士又成功地成長InGaN薄膜,在1992年12月Nakamura博士研製出高功率雙異質接面GaN發光二極體;接著嚐試成長單量子井(single QW)結構及多量子井(MQW)結構的發光二極體,以AlGaN或GaN為侷限層,於1994年及1995年,陸續發表了亮度2cd之藍光及綠光發光二極體,且在1995年宣布大量出售藍綠光之發光二極體(圖四為Nakamura博士及其研究發表)。

圖三、Prof. Akasaki獲頒Kyoto Prize

圖四、Nakamura博士及其研究發表

隨著LED的普及再加上白光LED的出現,使得高亮度LED之應用領域跨足至高效率照明光源市場。一般認為,高亮度LED是人類繼愛迪生發明白熾燈泡之後,在照明領域最偉大的發明之一。

有鑑於近年來歐美及日本等國基於節能與環保之共識,白光發光二極體(LED)已成為二十一世紀照明的新光源,歐、美、日等國內與照明有關的大公司,如奇異、飛利浦、惠普、Toyoda Gosel、Nichia、Cree、OSRAM、lumileds等均已積極投入研發工作,其中,對於十分依賴能源進口的國家如日本,依其日本官方的調查,若是其100%的白熾燈泡被白光LED所取代,則每年可節省相當於5座核能發電廠的發電量,對於溫室效應的抑制有很大的幫助。因此白光LED的技術研發於日本的未來發展有著極其重要的影響和地位,日本通產省早在1998年就主導編制了「21世紀光計畫」,針對新世紀照明用LED光源進行實用化研究。綜合上述,欲使白光發光二極體普及至室內的照明,降低白光發光二極體的成本與提升效率乃刻不容緩之事。然而,白光的照明關鍵元件為藍紫光發光二極體,換句話說,開發出高效率與低成本之藍紫光發光二極體元件,對於白光發光二極體的普及將是一股很大的助力。

LED發光原理

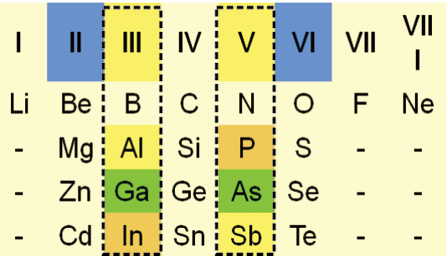

在半導體材料,IV族元素的矽與鍺是最早被使用的材料,如表一為熟知的半導體元素表,矽為大家最熟知的半導體材料,然而矽屬於間接能隙材料,導致發光效率非常低,因此,矽只能用在電子元件的製作。換句話說,使用在發光元件上最佳的選擇為直接能隙材料,再者,III-V族材料大都為直接能隙,因此是目前最為廣泛使用的光電半導體材料,如氮化銦鎵、氮化鋁鎵、氮化鎵、砷化鎵、磷化銦、磷化砷鎵等材料。

其中,間接能隙(Indirect band-gap)是指電子吸收了外加能量以後可以由價電(Valence band)帶跳躍到導電帶(Conduction band),但是電子只能透過動量轉移由導電帶落回價電帶,關於此機制可以想像成在能隙中有一個可以讓電子停留的位置,如圖五(b)所示,當電子由導電帶落回價電帶時,會先在這個位置上停留一下,將大部分的能量轉換為熱能以後,再落回價電帶,由於大部分的能量已經轉換成熱能,根據能量守恆定律,這個電子所剩下的光能就很少了,因此最後能夠釋放出來的光能很少,所以發光效率很低。反之,直接能隙(Direct band-gap)是指電子吸收了外加能量以後可以由價電帶跳躍到導電帶,而且電子可以直接由導電帶落回價電帶,因此能量可以完全以光能的型式釋放出來,如圖五(a)所示,所以發光效率很高。

圖五、半導體能帶示意圖,(a)直接能隙 / (b)間接能隙

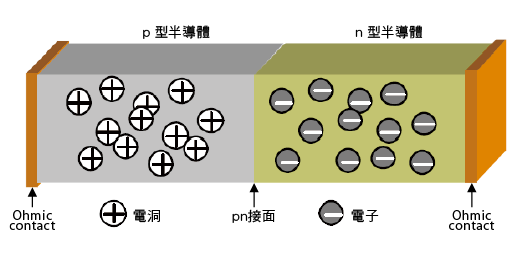

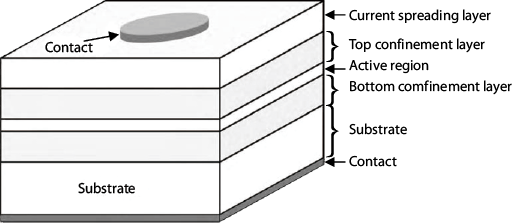

LED的架構可以想成n-type半導體與p-type半導體接合在一起所形成,在n-type與p-type半導體的兩端分別鍍上金屬形成歐姆接觸,如圖六所示,其中n-type與p-type半導體可以藉由摻雜技術形成。

圖六、LED結構示意圖

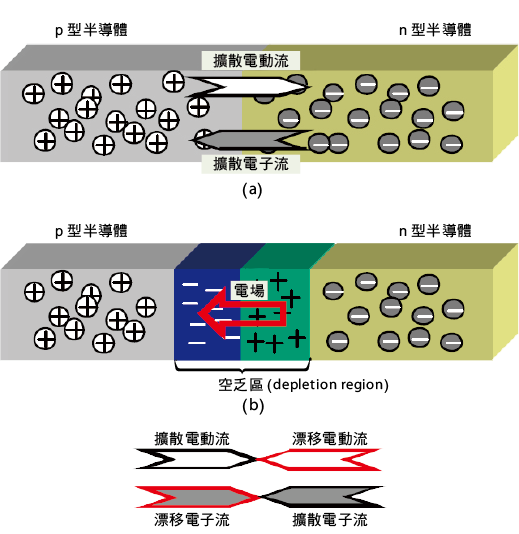

當pn接面形成且沒有外加偏壓時,載子在空間中的分布就已經不是很均勻了,在p-type半導體中的多數載子電洞會向n-type半導體中擴散,在n-type半導體中的多數載子電子會向p-type半導體中擴散,如圖七(a)所示。由於帶電載體的移動,原本每個位置都保持電中性的特性便會被破壞,n-type半導體中靠近接面的區域會帶正電,p-type半導體中靠近接面的區域會帶負電。電洞進入n-type半導體中,或電子進入p-type半導體中都會產生復合,電子電洞同時消失,半導體中就只剩下帶電的摻雜離子,亦即,在p-type區域是帶負電的受子離子,在n-type區域是帶正電的施子離子,兩者的帶電量大小是相同的,如圖七(b)所示。這兩個帶電的離子區會集中在pn接面的兩側,如此可使系統的電位能降到最低。這時,帶正電與負電的離子在pn接面附近產生一電場,所導致的漂移電子流(或電洞流),其方向都和擴散電子流(或電洞流)相反。圖七(c)顯示電子和電洞不同種類電流的方向。當pn接面在沒有外加偏壓的情況下到達平衡時,在任一位置的漂移和擴散電子流(電洞流)完全抵銷,總電子流和總電洞流均為零。綜合上述,在沒有任何外加偏壓的情況下,當pn接面達成熱平衡後,其大致上可以分為三個區域,包括維持電中性的n-type區與p-type區,以及有電場分布的空乏區(depletion region)。

圖七、零外加偏壓,pn接面形成時之載子分布

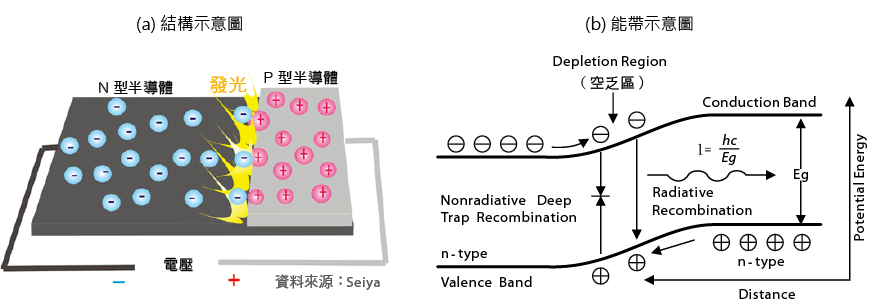

當pn接面加入順向偏壓時,如圖八所示,p-type的多數載子電洞會往n-type移動,而n-type的多數載子電子則往p-type移動,最後電子與電洞兩載子會在pn接面之空乏區復合,此時因電子由傳導帶移轉至價電帶後喪失能階,同時以光子的模式釋放出能量而產生光。而LED之能量是以散射光的方式釋放,屬於冷性發光,與藉由加熱發光的白熾燈或藉由放電發光的日光燈之發光原理不同。

圖八、順向偏壓情況下(a)結構示意圖,(b)能帶示意圖

高效率LED的發展

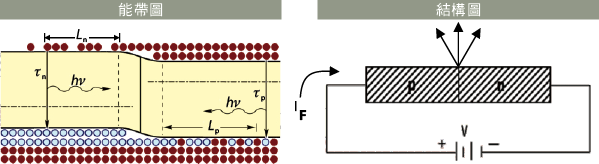

雖然LED由pn接面所構成,然而根據載子活期的公式,電子電洞的複合效率隨著自由電子電洞的濃度增加而增加,換句話說,在載子的複合區域,電子電動濃度越高產生的光就會越多,因此單單靠簡單的pn接面是無法獲得很高的發光效率,如圖九為同質pn接面的能帶圖與結構圖,那是因為在發光位置-空乏區載子沒有很好的侷限能力,載子的分布很廣導致複合效率低。為了增加載子的複合效率,首先要提升載子的侷限能力,對於LED的整體結構會進行重大的改變,建立在pn接面的基礎下,整個結構包含了n-type的下層侷限層(bottom confinements layer),p-type的上層侷限層(top confinements layer)與發光層(active layer),其結構如圖十所示。

圖九、同質pn接面之結構與能帶圖

圖十、高效率LED結構示意圖

發光層的部分是決定載子複合效率高低與否,因此有好的結構設計對於載子複合效率會有很大的幫助,因此從過去到現在有很多方法被提出來,下列將依序的說明與解釋其原理。

雙異質接面 (Double heterojunction, DHJ)

雙異質接面主要是由兩個高能隙材料當作能障層,並且夾著較低能隙的材料當作發光層,而此結構沒有量子能階的產生,因此所發出光的波段由發光層的能隙決定,而此結構最主要是要增加電子電洞複合的機會,而增加發光的效率。其原理如圖十一所示。

圖十一、DHJ 之能帶示意圖

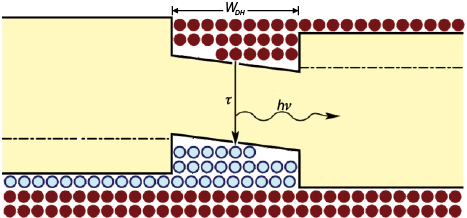

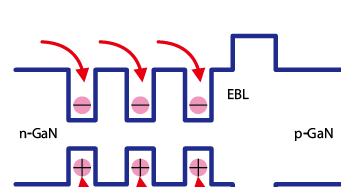

多重量子井 (multiple Quantum well, MQWs)

量子井的厚度都是小於100Å,因此在此厚度下便會產生量子能階,而此量子能階便是產生光的能階,其發光波段由量子井的厚度決定,一般而言,厚度越小其波段越往藍位移,而外部的能障主要是增加載子複合的機會,因此可以大大的增加發光效率,其原理如圖十二所示。

圖十二、MQWs 之能帶示意圖

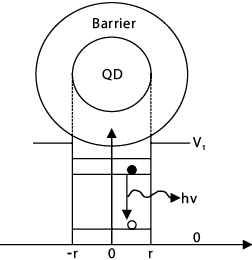

量子點(Quantum dots, QDs)

量子點可視為電子物質波的共振腔,電子在量子點內會有類似電磁波在一般共振腔中的共振現象,而在此腔體共振之電磁波會產生不連續之量子能階,所以若電子激態量子能階掉到穩態之量子能階,而產生光,並且外圍的位能障要有一定的侷限能力,其原理如圖十三所示。當侷限位能壁(potential wall)較薄時,量子點中的電子可因穿隧效應(tunneling effect)而逃離,我們稱之為開放式量子點(open quantum dot),其類似一開放式共振腔(open cavity),此時電子能階不再是穩態(stationary state)而是一種準穩態(quasi-stationary state);電子停留在準穩態約一個生命週期(lifetime)後,就會逃離量子點。

圖十三、QDs之能帶示意圖

截至目前為止,LED最為使用的結構為多重量子井,過去數十年間,LED的發光效率也因此有超過數十倍以上的提升,對於量子點結構,其技術層面太高,因此一直還在實驗階段,這結構也可能是下一個可能被普遍使用的技術。

LED製作程序

LED的製作可以分成三大部分,第一為磊晶生長(Epitaxial growth),第二為LED晶粒製程(chip process),第三為封裝(package)。

磊晶生長

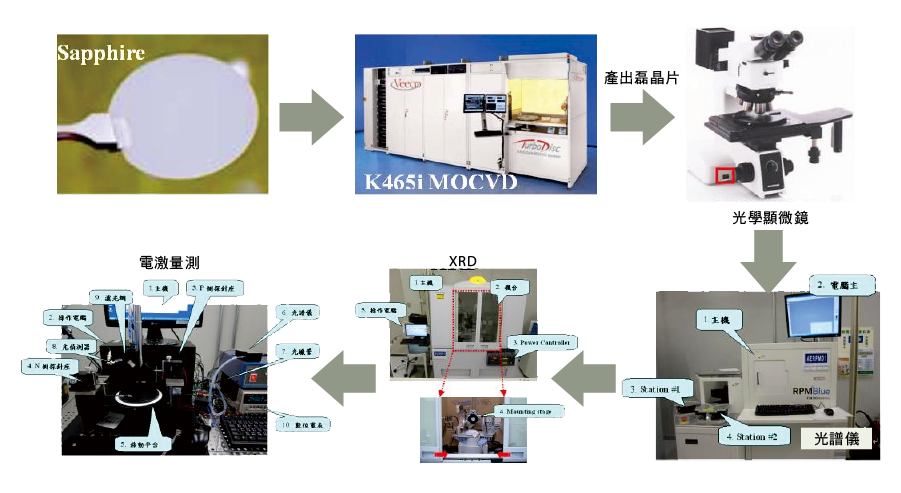

首先是基板的選擇,以藍光LED為例,所選擇的基板為藍寶石(Sapphire),目前基板有2吋與4吋,主流的尺吋依然是2吋,2010年開始很多磊晶廠商(晶電、隆達、台積固態照明等)已經陸陸續續導入4吋基板,之後,將基板放入有機金屬化學氣相沉積機台進行完整LED結構的磊晶生長,成長完成的樣品稱為磊晶片(Epi-wafer)。當磊晶片製作完成,會進行一系列的量測,這些量測屬於前期的篩選,確保進行晶粒製作的磊晶片品質,其流程如圖十四所示。

圖十四、磊晶片製作流程

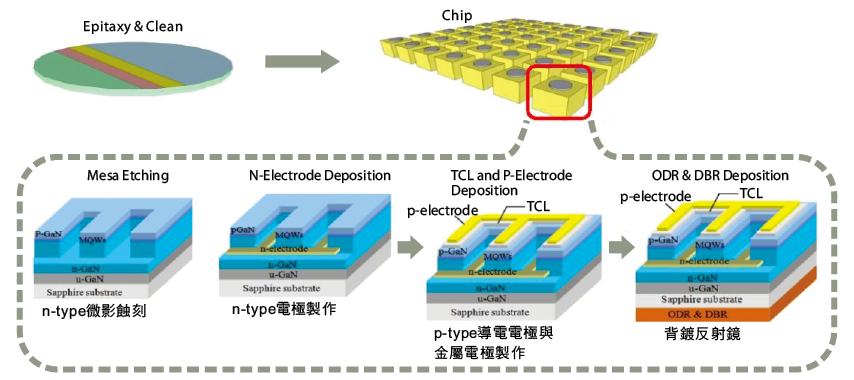

LED晶粒製程

當磊晶生長完成後,磊晶片就會進行晶粒製作,此製程包含許多黃光、蒸鍍、蝕刻、剝離等製程,因此需要在無塵室等級的環境下製作,其步驟如圖十五。在進行晶粒製作前,先將磊晶片進行清洗,使用異丙醇(IPA)、丙酮(ACE)及酸鹼溶液移除表面雜質與自然氧化層,然後將磊晶片傳送至黃光室進行光學微影定義出n-type電極區域,並且依序進行n-type層的蝕刻與n-type金屬電極的蒸鍍;相同的,再次進行光學微影定義出p-type電極區域,並且依序蒸鍍上p-type的導電層與金屬層,之後將磊晶片進行背鍍反射鏡以利出光率,最後進行晶粒的切割,完成一顆顆晶粒。

圖十五、LED晶粒製作流程圖

封裝

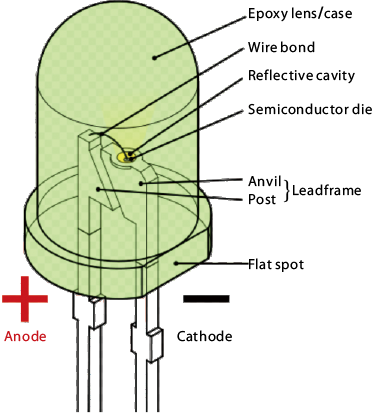

LED晶粒製作完成後,會使用銀膠或透明膠將其黏著在不同的封裝體上,換句話說,要封裝成單色光LED(如藍光綠光紅光黃光等),使用銀膠或透明膠將晶粒黏著在封裝體上,然後打導電線(一般為金線),最後點上透明膠(環氧化合物材料),此透明膠除了保護功能以外,還可以集中光場增加發光強度,圖十六為典型單色光LED的架構圖。

圖十六、典型單色光LED的架構圖

白光LED的製作程序

白光LED是一種由單色光InGaN LED晶粒和螢光粉組成的。在LED晶粒上塗敷螢光粉,最後用透明膠(矽膠或環氧樹脂)將晶片周圍密封。到目前為止,產生白光LED的方式可分成下列三種:

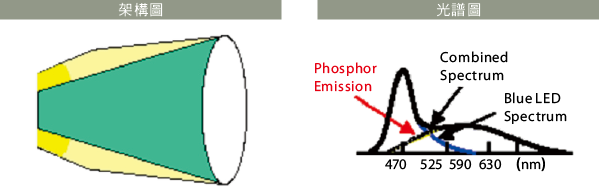

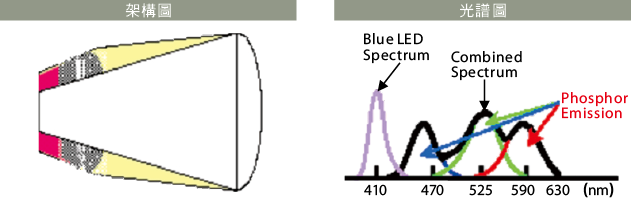

藍光LED+黃光螢光粉(圖十七所示)

圖十七、藍光LED+黃光螢光粉形式之白光LED

用藍色LED激發黃光的螢光粉。這種白光架構就是將藍光LED與YAG螢光物質放在一起,用藍光激發螢光物質,利用被藍光激發出來的黃光並且與藍光混合形成白光。在這方面日亞化學公司擁有世界性的專利,也是目前製作白光LED最為普遍且效率最高的技術,Nichia也已經證實超過140 lm/W以上的元件,除此之外,此方式則用一顆晶粒即可,其驅動電路也易於設計。

紫外光LED+RGB螢光粉(圖十八所示)

圖十八、UV LED +RGB螢光粉形 式之白光LED

用紫外光LED激發RGB螢光粉。激發螢光粉的白色LED照明光源因螢光粉組可發射白光以外的各種顏色的光,因而可廣泛應用於照明。現實驗室水準的發光效率已超過50 lm/W,近幾年內可望超過100 lm/W,而紅光部份最佳的發光效率已超過100 lm/W。

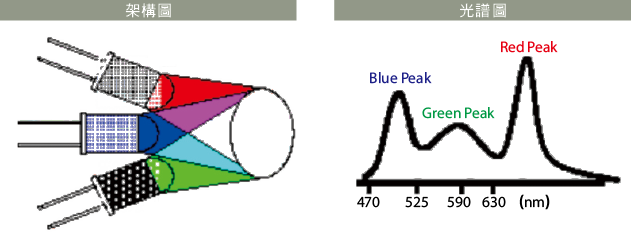

RGB LED晶粒(圖十九所示)

圖十九、RGB LED形式之白光LED

利用RGB 三種發光二極體調整其個別亮度混合來達到白光,一般來說,紅、綠、藍的亮度比應為3:6:1,或者只用紅、綠或藍、黃兩顆LED調整其個別亮度來發出白光,這樣的白光結構最大的缺點就是造價較高,除此之外,此方式不僅在LED的驅動電壓或發光輸出上有缺陷,而且在溫度特徵或器件壽命上也存在問題,因此距實用化還有一段距離,目前還不利於商品化發展。

應用

自從第一顆LED被發展出來,再加上白光LED的商品化,使得LED的應用與市場變的非常廣泛,其範圍包括資訊、通訊、消費性電子、汽車市場、號誌、看板以及照明市場,其中在照明市場的發展潛力非常值得期待,是被業界看好在未來10年內,成為替代傳統照明器具的一大潛力商品。LED之所以會如此受寵是因為他有很多傳統燈具沒有的優點,相較於傳統的白熾燈泡與螢光燈管,LED具有體積小(多顆、多種組合)、發熱量低(沒有熱幅射)、耗電量小(低電壓、低電流起動)、壽命長(1萬小時以上)、反應速度快(可在高頻操作)、環保(耐震、耐衝擊不易破、廢棄物可回收、沒有污染問題)、可平面封裝、易開發成輕薄短小產品等優點,沒有白熾燈泡高耗電、易碎及日光燈廢棄物含汞污染的問題等缺點,因此,隨著這一股LED應用的熱潮,再加上技術不斷的提升,LED的普及應用將是必然的趨勢。表二為LED的種類與應用。

|

LED分類 |

材料 |

應用 |

|

|---|---|---|---|

|

可見光 LED(450~780nm) |

一般亮度LED |

GaP、GaAsP、AlGaAs |

3C家電 資訊產品 通訊產品 消費性電子產品 |

|

高亮度LED |

AlGaInP(紅、橙、黃) |

戶外全彩看板 交通號誌 背光源 車用照明 |

|

|

InGaN(藍、綠) |

|||

|

GaInN+螢光粉(白光) |

背光源 照明 |

||

|

不可見光 LED(350~400nm) |

白光LED |

GaInN+螢光粉(白光) AlGaInN+螢光粉(白光) AlGaN+螢光粉(白光) |

白光照明 生化檢測 高密度光儲存 無線傳輸 |

|

不可見光 LED(850~1,550nm) |

短波長紅外光(850~950nm) |

GaAs、AlGaAs |

IRDA模組 遙控器 |

|

長波長紅外光(1,300~1,550nm) |

AlGaAs |

光通訊源 |

|

LED的未來

近年來台灣在全球傳統LED市場上始終佔有極重要的地位,在面對高亮度藍、白光LED所具有龐大的市場潛力的吸引下,廠商投入的態度更是積極。過去由於日亞化學對InGaN系LED技術授權障礙,導致業者即使具備量產高亮度藍、白光LED的能力,不管多努力最後還是得避開日本市場。不過日亞化學在白光LED的晶粒、螢光粉比例、製程等方面專利,經過近年來與各國廠商的多次訴訟以及相對不利於日亞的判決後,Nichia的專利權已不是一項牢不可破的障礙,因此未來藍、綠光的競爭勢必更加激烈,相對的成長也會更為快速。

參考文獻

- E. Fred Schubert, “Light-emitting diodes”, Cambridge University Press, 2 edition (June 19, 2006).

- S. Nakamura, “The Blue Laser Diode”, Springer, 2 edition (December 10, 2010).

- 曾信榮、許千樹,科學發展,2010年7月,451期,p.32。

- 潘錫明,科學發展 2009年3月,435 期,p.6。

- http://www.philipslumileds.com/products

- http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode

- http://140.120.11.150/~ael/lecturenote/PN.pdf

- http://www.ledcase.com/image/light/seiyaleda.jpg

- http://www.icdf.org.tw/web_pub/20060331181749LED產業報告.doc

- http://www.ledinside.com.tw/led_light_200710

- http://home.educities.edu.tw/jmhwang/newsfile/article030610.htm

留言(0)