摘要

島式支撐工法在十二廠六期 CUP/HPM 之應用實例

目前國內的營建工程規模已趨於大型化,於施工初期進行的開挖作業,其開挖面積隨之劇增,造成施工期間易受複雜的土壤性質、地下水或其它難以預測之外在因素所影響。開挖過程中,為了防止周圍地層崩塌,並確保工程所需作業空間與人員機具安全,使地下開挖作業得以順利進行,主要以各種可能的擋土設施架設於開挖面,用以支撐擋土壁所承受的土壓力、水壓力,使其成穩定狀態的臨時構造物。其中擋土壁與支撐系統種類繁多,如何因應不同土質與環境,有效運用各工法,儼然已成為最重要的課題與核心。

前言

一般擋土支撐工法主要係由擋土壁與支撐系統組合而成,常見的擋土壁依土層狀況及施作方法有不同之設計。分別有擋土樁檔土板法、鋼板樁工法、排樁工法、連續壁工法等。而支撐系統根據擋土壁型式、基地條件、開挖規模等因素,對於費用、工期、施工性及安全性等進行比較,綜合各因素選出最適當之工法。本文將以台積電十二廠六期興建工程為例(以下稱F12P6工區),探討各項基地條件對擋土支撐工法選用之影響。

擋土支撐工法概述

擋土壁的主要功能為土壤開挖時,防止周圍地層隨著開挖深度越深,擋土壁所受的側向力越大,造成壁體變形及破壞。因此需搭配輔助支撐系統,用以對抗側向壓力及力矩以策安全。

常見擋土壁與支撐型式

混凝土鑽掘排樁

於現場直接鑽掘成孔後進行混凝土澆置,為維持排樁的水密性,相鄰之樁必須密貼且連續施作,前一根獨立樁本體的混凝土尚未充分硬化前,即進行鄰近下一根獨立樁的施工。

地錨(Earth Anchor) (Tie Back)

灌漿區域在主動破壞面之外,於灌漿固結後施以預力。利用摩擦力反制土體向開挖區移動。主要優點是提供淨空,方便開挖進行,且在不規則形狀基地、高低差大之基地皆宜。但缺點是施工費用高,地錨可能會超出基地範圍。

島式明挖工法

在擋土壁內側保留坡面進行開挖,中央部份的軀幹基礎先施工,下一步對擋土壁架設斜撐(Rakers),然後挖掘周圍的邊坡土壤。中間似一島,故稱島式工法。由於支撐長度短,樑之壓縮與接合部鬆弛之影響不大。一般斜撐樑的坡度以35°為界,對於整體支撐系統結構有利。

應用於F12P6之擋土支撐概述

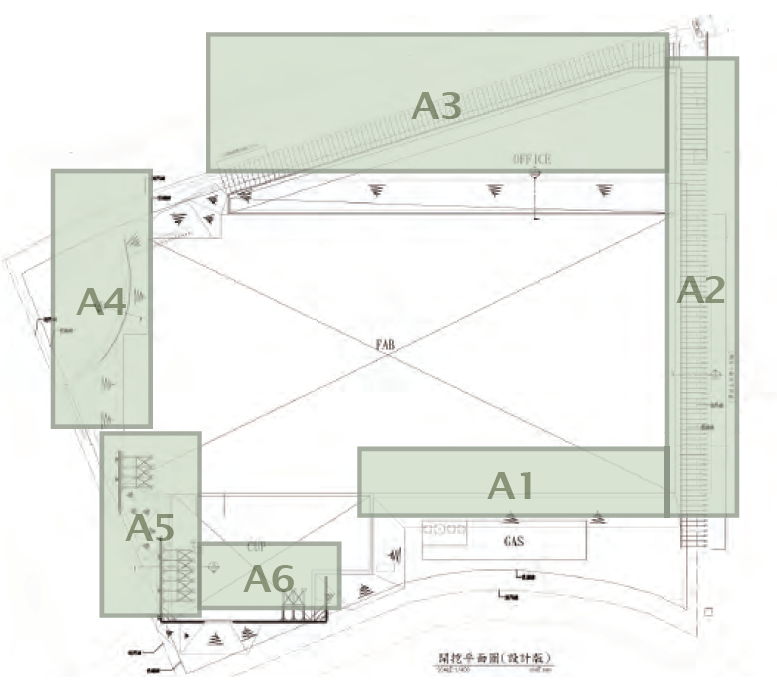

因本工程於開挖深度內,無地下水存在,預計開挖深度約為12m,且土壤自立性良好,原設計使用H型鋼打擊植入作為擋土壁,另搭配地錨工法加強勁度即可。但因基地周圍環境影響,各區域依照鄰近構造物及土層等因素設計不同之擋土支撐設施,全區開挖擋土支撐設施設計如圖一所示。

圖一、全區開挖擋土支撐平面圖

Fab南側(A1)- 自立斜坡開挖工法

基地南側(A1)因GAS棟無地下室設計,只需開挖1m左右,且腹地較廣,離特五路約有30m,可採用自立斜坡開挖工法。其中部分區域配合工程施工動線規劃,於小範圍植入H型鋼。以避免施工重車行駛時,產生之超載荷重,造成變位或崩塌。

Fab東側(A2)-混凝土鑽掘排樁

原設計為先行開挖土方,降低地面高程至B1L後,再打擊植入H-Beam及搭配單層地錨 (詳圖一),因與F12P4廠相臨,考量施工時震動機產生的震動能量,傳遞至使用中的Fab廠,對生產線造成影響。經過施工振動量測結果,建議施工地點距離Fab廠須超過20-30m。為安全起見,將原有的H型鋼改為混凝土鑽掘排樁,並搭配雙層地錨施作。

Office東北側(A3)-混凝土鑽掘排樁

Office棟靠寶山路側之擋土牆原設計與基地東側相似(如圖一)。經地下管線調查發現,基地邊有1750mm自來水管及1200mm污水管通過。若先行開挖土方勢必造成自來水管裸露或施工不慎傷及自來水管,而且H-Beam擋土勁度較差,其側向變形量將影響自來水管管線的穩定。另原設計地錨的打設位置,與污水管線重疊,施工時將傷及污水管線。

針對原設計及重新考量既有自來水管及污水管後,決定取消先行開挖土方至B1FL。直接施作混凝土鑽掘樁及搭配雙層地錨加擋土勁度。另擋土牆退縮4m 以避免地錨打入傷及污水管。

HPM北側(A4)-H-Beam

該區為一弧形平台,預計作為HPM施工物料供給平台。雖然該區腹地較廣,且曾經施做過地質改良。但考量重型機具及施工物料對土層的超載荷重,以及與Fab棟的距離非常接近。因此決定打擊植入H-Beam增加土層勁度,並於表面鋪設鋼絲網及噴上混凝土,防止地表水沖刷。

HPM及CUP西側(A5、A6)-島式工法

HPM及CUP靠園區五路側擋土牆原設計為H300鋼樁+單層地錨(如圖一)。但A5、A6區皆屬回填土層,且A5開挖邊界已經臨近園區五路旁之滯洪池,地錨打設會侵入滯洪池;A6開挖邊界臨近力行三路,如打設地錨將侵入力行三路路基,傷及下方公共管線,因此於A5、A6區使用外支撐系統勢必不可行。且腹地狹小,不利於一般的水平支撐施作。考慮各項因素後,選擇島式內支撐工法進行施作,以避免傷及滯洪池及下方公共管線。

島式工法雖可有效解決上述各項難題,但其對於工期的影響甚鉅,為F12P6興建工程困難施工區域。因此本文將以F12P6為例,進行島式支撐工法應用探討。

島式支撐工法之應用實例

基地概況

台積電十二廠六期興建工程基地位於園區三、五路沿線土地開發工程範圍內。北側臨園區二路,南側臨力行三路,東側與F12P4廠房相臨,西側與園區滯洪沉砂池及加油站相鄰。該區座落於台地邊緣,地勢大致由東朝西漸降。西南側原較低漥之溪流區域已被整地回填,回填厚度約3.4~7.05m之間;西側設置臨時滯洪池,該區域亦被整地回填,回填厚度約11.1m左右。

土層概況

其土層主要由下部礫石層與上部紅土層組成,礫石主要為白色石英岩、暗灰色矽質砂岩、淺灰色砂岩等,另含少量黑色玄武岩。礫石直徑在0.1~0.3m之間,亦有達1m以上者。礫石層與上蓋之紅土層間大致為漸移關係,本層紅土大多為礫石與其膠結物,在受極端風化作用後,所殘留之原地土壤。紅土呈紅棕色,以黏土礦物和含水之氧化鋁及氧化鐵所構成,厚度約1~2m。

由於土層的工程特性,如剪力強度及壓縮特性等,將影響本案開挖擋土設施型式與施工方式,經彙整後綜合歸納出基地分析用簡化土層參數表如表一。[2]

|

深度 |

地層說明 |

N |

γ |

c |

ψ |

|---|---|---|---|---|---|

|

0.0~11.6(4.0) |

覆土層及回填土 |

9 |

2.04 |

0.5 |

30 |

|

11.0(4.0)~19 |

卵礫石夾粗中細砂 |

>50 |

2.23 |

2.0 |

35 |

地下水位狀況

依鑽探報告之水位觀測井觀測地下水位及水壓變化,本基地地下水位約於EL+85m左右,開挖深度以內無地下水存在。於設計臨時擋土設施時,可以不考慮水壓力作用。[2]

島式支撐工法構件

一般常用H型鋼作為支撐材料,其各組成構件詳見圖二、表二。

圖二、擋土支撐設施示意圖

|

名稱 |

功能 |

|---|---|

|

橫擋 |

將擋土壁所承受之土壓力、水壓力予以傳遞到撐樑、角撐等彎曲材之構件,本身承受彎曲應力、剪應力及軸壓應力,在鋼結構上屬於樑柱(beam-column)結構。 |

|

水平支撐(撐樑) |

屬於壓縮構件,用以抵抗擋土壁傳遞的土壓力、水壓力,提供擋土壁所需之勁度,主要承受軸向壓力,常受到自重彎曲及溫度效應 (H型鋼上下兩面溫度不同)之影響。 |

|

中間柱 |

亦稱中間樁,係支持撐樑等材料之重量及水平支撐傾斜壓縮力,同時具有防止撐樑彎曲之功能。 |

|

斜撐或角撐 |

設在橫擋-橫擋、橫擋-撐樑、撐樑-撐樑等接合部份,可藉以提高擋土架構整體之剛度,與水平支撐屬同類型之壓縮構材。 |

註:市面上普遍以 H 型鋼作為內撐材料,所以分析設計均以鋼結構構件設計,實際現場安裝施工時,橫擋斷面尺寸 ≧ 水平支撐斷面 ≧ 角撐斷面尺寸。

島式支撐設計原則

支撐設施應足以承受由擋土設施所傳達之荷重,以抑制或減少其變位。然擋土設施承受的力學行為複雜,主要有側向土壓力、地下水壓力、地震力等荷重。設計時,應就各項荷重進行分析,考慮其對整體支撐系統造成之影響,一般通用分析原則如下。

側向土壓力

視地層分佈、土壤特性,支撐型式及擋土結構變位而定。作用於內撐式支撐設施之側向土壓力,因土層特性、支撐預力、開挖程序與快慢、支撐架設時程等諸因素影響,使牆背之側向土壓力呈不規則分佈,與一般擋土牆採用之主動土壓力,有明顯不同。可依據彈塑性分析模式所得結果或Terzaghi-Peck視側壓力分佈包絡線所得結果,取較大者為設計之土壓力值。

地下水壓力

若開挖面在地下水位以下,選擇之擋土設施必須具有擋水功能,並考慮擋土設施背側之水壓力作用。依地下水存在狀態,可分成靜止水壓、動態水壓及滲流水壓。當擋土設施底部貫入不透水地層(k<10-7cm/sec),背側之地下水無法滲入開挖面時,地下水可視為呈靜止狀態,則考慮背側承受靜止水壓力;在地震作用時,則應考慮額外增加之動態水壓力。當擋土設施底部貫入砂性地層,背側之地下水可經底部流至開挖面時,應考慮地下水在滲流狀態下對背側所產生之滲流壓力。若擋土設施貫入深度內之地層為互層,並含有壓力水層,則背側之水壓力應按各層之水壓力分別考慮。

地震影響

應就基地位置之地震分區及施工期長短,適當考慮施工期間可能發生之地震,並檢核其安全性。

內撐系統在分析時,通常只考慮力量之平衡,無法兼顧考慮擋土壁在開挖過程中之側向變位、垂直變位、壁體轉動及開挖面隆起致使中間柱上拱等現象,因此斷面設計時宜取較保守之原則。

內撐系統之破壞常為突發性,某一支撐挫屈後,其力量立即傳至其鄰近支撐,極可能引起連續性破壞。為了使內撐系統有效支承擋土壁之各項作用力,減少擋土壁之側向位移,通常在水平支撐上施加預力,約為設計力量之50%,上層支撐應酌量減低預力以避免擋土壁後土壤上拱,同時上層支撐受溫度效應及臨時荷重等影響較大,預力過高時容易超出容許應力範圍。

島式支撐應力計算

島式內支撐系統分成直立斜撐與角隅水平支撐兩部份,支撐材料皆採H350×350×12×19型鋼。有關說明如下:

- 擋土樁使用H300×300×10×15型鋼,間距60cm,貫入深度6.4m。

- 直立斜撐採二層設計,支撐間距4m。

- 角隅水平支撐採二層設計,支撐間距2.5m。

應力計算以RIDO分析開挖行為,分析結果型鋼擋土樁及支撐受力情形如表三。於強度計算時,除以rido計算軸向力外,應在加上溫度載重,其計算式如下:

P=Ph/cosφ+溫度載重

計算後軸力溫度變化應增加30t/支型鋼。

|

位置 |

型鋼擋土樁變形(cm) |

型鋼擋土樁彎矩(t-m/m) |

型鋼擋土樁最大剪力 t/m |

第一階支撐最大受力 t |

第二階支撐最大受力 t |

|---|---|---|---|---|---|

|

直立斜撐 |

8.8 |

22.1 |

15 |

114 |

72 |

|

角隅水平支撐 |

8.8 |

26.4 |

15.1 |

100 |

69 |

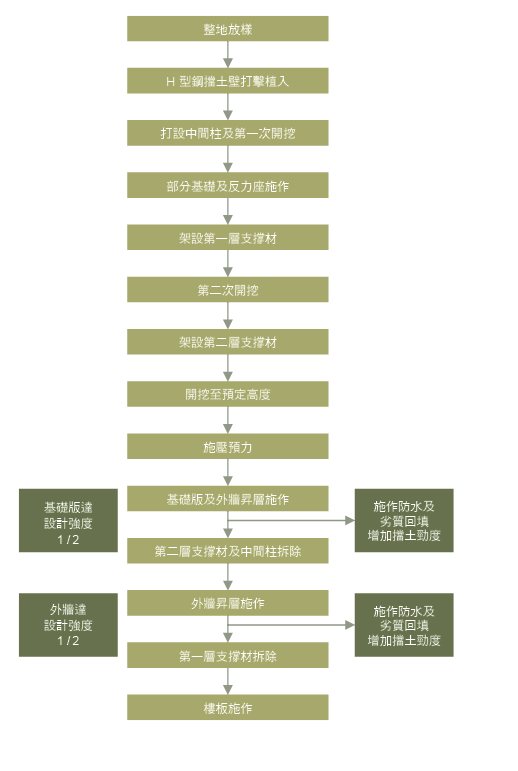

擋土支撐施作流程(如圖三)

圖三、島式工法施作流程圖

施工說明

- 施工前確定施工範圍,整地規劃動線鋪設、定位放樣H型鋼樁打設位置。如施工照一。

施工照一、放樣整地

- 打設H型鋼樁:打設前確定H型鋼規格及標示打設深度於樁上,並依設計樁距依序打設。本場設計H型鋼樁規格300×300、長度21m,間距60cm。如施工照二~三。

施工照二、確定H型鋼規格尺寸;施工照三、H型鋼樁打設

- 打設中間樁及第一次開挖:每4m打設中間樁(300×300),用以提供固定及提供型鋼支撐應力,待中間樁打設完成後開挖土方5m至預定第一層支撐高度。如施工照四~五。

施工照四、中間樁打設;施工照五、土方開挖

- 部分基礎版及反力座施作:分區完成基礎澆置並依結構計算施作反力座,用以提供支撐型鋼反力支撐。結構確實養護達設計強度後方進行支撐架設。如施工照六。

施工照六、支撐反力座

- 架設支撐型鋼及土方開挖至完成面:依序施作支撐及土方開挖至基礎開挖面。第一層支撐施作完成後土方開挖2m;第二層支撐施作後土方開挖5m至基礎開挖面。如施工照七~九。

施工照七、第一層支撐施作;施工照八、第二層支撐施作;施工照九、第二層土方開挖

- 擋土支撐施作預力加壓。如施工照十。

施工照十、支撐施作預力加壓

- 基礎版施作及外牆施作:開挖完成後隨即進行基礎版及外牆鋼筋、混凝土澆置。(使用高強度混凝土或早強混凝土縮短支撐拆除時程,藉以提高安全性及工程進度。)如施工照十一與十二。

施工照十一、基礎鋼筋綁紮;施工照十二、基礎版澆置

- 防水施作:外牆塗佈防水膜。如施工照十三。

施工照十三、外牆防水模施作

- 劣質混凝土回填:配合拆除支撐設施,適時回填劣質混凝土,可改善回填土夯實不易之缺點。以提高回填品質。如施工照十四。

施工照十四、外牆劣質混凝土回填

- 拆除支撐型鋼:按支撐架設反向進行拆除動作,依序拆除第二層支撐及第一層支撐。如施工照十五。

施工照十五、支撐拆除

- 拔除中間樁,回填止水砂漿及基礎樁孔混凝土灌漿。如施工照十六。

施工照十六、中間樁拔除

- 樓版施作、拔除H型鋼,島式支撐工法完成。如施工照十七。

施工照十七、樓版澆置

緊急應變及安全機制

於地下基礎開挖施工期間

應隨時注意開挖面四周之變形或任何異常狀況。一般上每日至少一次巡視開挖區四周,尤其是雨天,更須頻加觀察。若開挖區四周發現有龜裂或浮動等不良現象時,應立即加以適當之處理:

1. 開挖面施作噴漿處理防止土石坍落,待結構體完成後立即回填,以避免坍土造成之損害。

2. 將開挖區四周之載重轉放其他地方,行車動線加設背拉鋼索與H型鋼。

若明挖斜坡坡面出現局部滲水情形時

應立即以土砂或泥土將滲水缺口處堵住,以防止缺口持續擴大及湧入大量泥砂及水,然後增設點井降低地下水位。若明挖斜坡或地面出現塌陷情形時,建議處置方式如下:

1. 如在開挖進行階段則應暫停開挖,並於坡址採取緊急回填措施,待斜坡達穩定狀況後,方可繼續開挖施工。

2. 依階段目標完成立即澆置混凝土及回填,增加安全性。

針對於安全防護計畫

以下幾點須注意:

1. 點井抽水及機具管理:

(1) 抽水馬達需有漏電斷路裝置,並以防護設施保護以免遭毀損。

(2) 用電機具電線設施需架高保護,不得垂放地面避免毀損。

2. 安全護欄及照明設施裝設:

(1) 安全護欄須於開挖前裝設完成,並隨時隨檢維修。

(2) 任何人員不得跨越安全護欄,靠近開挖完成面。

(3) 照明設施需有接地及漏電斷路裝置,且亮度需達夜間照明標準。

3. 開挖出土:

(1) 出土動線須設指示牌引導,並使車輛與人員動線不相交錯。

(2) 施工機械須檢驗合格,並依規定作檢點。

(3) 運輸車輛須領有合格牌照並有防塵設備,駕駛人員須有合格駕照,且嚴禁超載行為。

(4) 裸露地表須鋪設防塵網或配置灑水車表面灑水,以防塵土飛揚。

(5) 施工爬梯未裝設前,嚴禁進入開挖區。

4. 安全防護措施規劃:

(1) 現場主辦工程師與次承商監工監督作業:現場分區工程師與安衛工程師需隨時掌控施作及回報。

(2) 湧水現象:

- 實施監測地下水位現況,並排除地面水之滲入。

- 遇大雨、地下水位上升時,停止作業。

- 注意挖掘處是否滲水狀況。

- 每開挖2M時實施潑將(水泥漿)保護開挖側牆壁體。

(3) 崩塌現象:

- 實施地質監測,注意地質變化情況。

- 減少開挖區域鄰近不當擾動,避免崩塌。

- 避免開挖土石堆放開挖面邊。

- 遇地質不良區域時應參酌設置護圈或場鑄襯砌方式,以防止開挖面之崩塌。

(4) 吊飛落現象:

- 人員配戴安全帽。

- 吊運棄土時應注意吊掛方式並避免因碰撞壁體而發生棄土翻落。

- 吊掛作業進行前應檢視吊鉤、鋼索安全性,並注意避免碰撞異物造成掉落。

- 鋼筋籠吊裝作業應設置警戒,非相關作業人員禁止進出入管制。

(5) 震動現象:

- 作業區域如鄰近車輛動線時,應減少過重重車經過施作區域。

- 如遇地震產生震動現象,應立即停止作業人員撤離。

(6) 墜落:

- 鄰近開口作業人員配戴背負式安全帶。

- 擋土柱上方設置工作平台以利人員作業提供鉤掛安全帶處,並以設置棄土承載太空包以減少棄土堆放開挖面旁。

結論

- 本工程擋土工法包含明開挖工法、排樁地錨工法、鋼板樁工法及島式工法,顯見工法選擇之多樣性、變化性。

- 島式支撐工法雖能有效運用基地面積,增加材料運補及人車行走動線。但需配合中央結構階段施作,因此會拉長工程整體進度,使工期成本增加。

- 待基礎版與牆身達設計強度後,進行洩壓拆除支撐型鋼。此時擋土支撐屬不穩定結構,需立即回填土石提供支撐力。且回填土石時,因受限於未拆除支撐型鋼而無法夯實,故採用劣質混凝土回填,雖可快速提供支撐力,但相對增加材料成本。

- 島式工法如搭配背拉工法一起施作,或可減少內支撐數量與階數,以期降低對施工進度之影響。

參考文獻

- 內政部營建署,「建築物基礎構造設計規範」,1988年。

- 中基土壤技術顧問有限公司,「世界先進竹科晶圓三廠新建工程地質鑽探報告」,2010年。

留言(0)