摘要

新奧隧道工法施工原理及應用 - 以十二廠六期辦公棟隧道為例

Keywords / NATM(New Austrian Tunneling Mathod),Tunnel,Shield method,TBM (Tunnel boring machine)

新奧隧道工法,自一九五六年起源自奧地利,利用岩體本身結構行為做為隧道開挖的主要支撐乘載,可減少開挖面積以及降低臨時假設支撐工程,對於環境的影響以及降低施工成本有所幫助,本文主要簡介各式隧道工法的原理及用途,以及新奧隧道工法的施工原理和F12P6辦公棟隧道的應用實例,希望藉由本文讓讀者更了解隧道工程的背景。

前言

台灣屬於多山岳的地形分布且高度經濟發展的國度,因此隧道的工程特別普遍,為要連結分隔兩地的交通,縮短運輸的時間,打通彼此的隔閡,不論是貫穿山脈或是潛入海底,都能看見隧道工程的遍佈,本文開始針對隧道的種類及工法簡略介紹,使讀者了解隧道的定義及各式工法的差異。並且針對近代所發展的新奧工法-新奧地利隧道施工法(New Austrian Tunneling Method, NATM)為較符合經濟規模及減少環境影響大量開挖的模式進行探討分析。

該工法之基本觀念為利用岩體本身具有之自持力的特性而發展之隧道施工法,主要原理為隧道開挖後,需要及時利用噴凝土、岩栓、支保等支撐構件調整圍岩應力的重新分佈,配合周圍岩體形成一支撐拱圈,支承作用於隧道之岩壓、水壓等作用力,防止隧道周圍岩體鬆脫坍落。

隧道種類與施工方法

隧道名詞的定義,根據國際隧道協會(ITA)規範,建築於地層中或是海底,斷面面積不小於2平方公尺的通道系統,便稱為隧道。而其應用包含穿越山岳、平地或海底之通路,供車輛通行或輸送自來水、汙水、發電用水、灌溉用水、工業用水等等。

然而隧道工程施工作業主要為開挖及支撐兩大類,另須配合施工需要之工程內容,包括:供施工機材、人員進出之洞口或豎井,供作通風換氣構造以及地盤處理作業之灌漿、排水等。

隧道種類

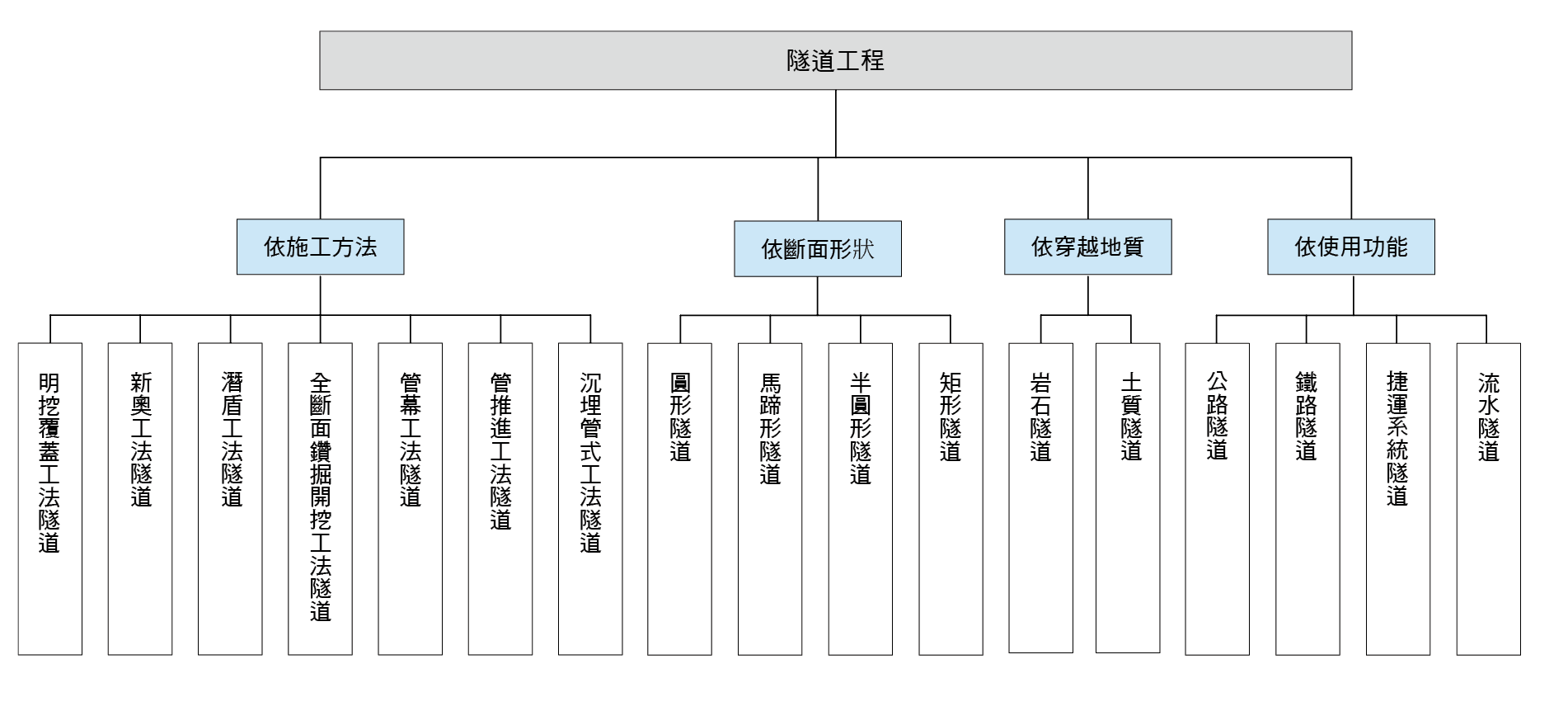

依據隧道的用途及工法,可分類為以下類型,如 圖一。

圖一、隧道之種類

隧道工法簡介

明挖覆蓋工法

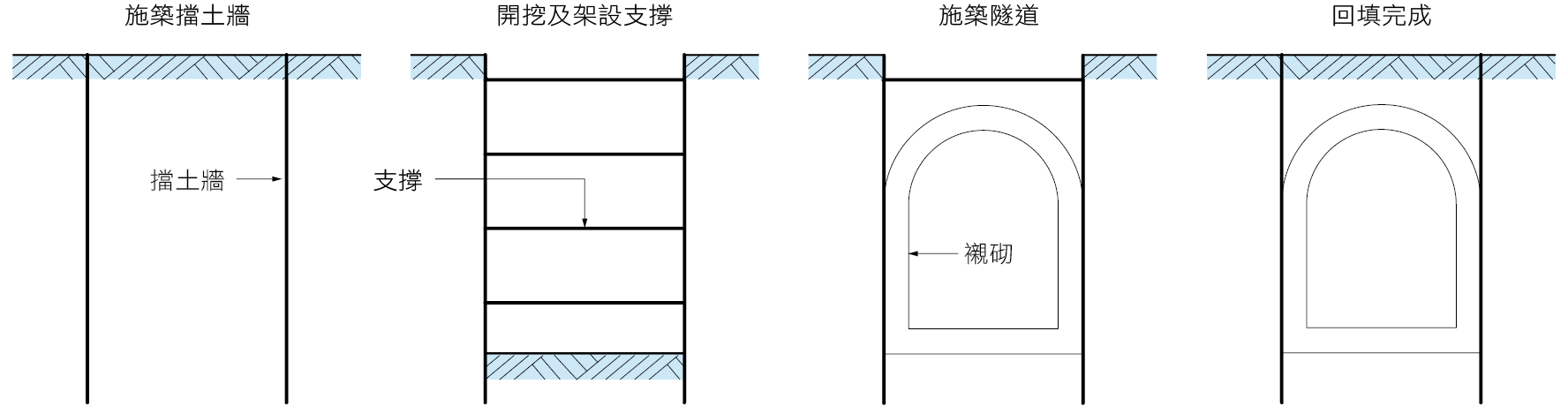

本工法主要適用於地下車站、隧道轉轍段等跨距較大處。施工時利用擋土措施,於地面淺層開挖後,立即鋪設覆蓋版,以維持地面交通,其後續之開挖及結構體則在覆蓋版下繼續施工。因施工佔用之範圍大,對週遭環境及交通之影響較大,示意如 圖二,其中襯砌名詞解釋為支撐隧道的結構物,主要目的如下:a.隧道拱頂之永久支撐; b.修飾凹凸不平之岩石面; c.防止岩層內水流滲透。

圖二、明挖覆蓋工法

潛盾工法

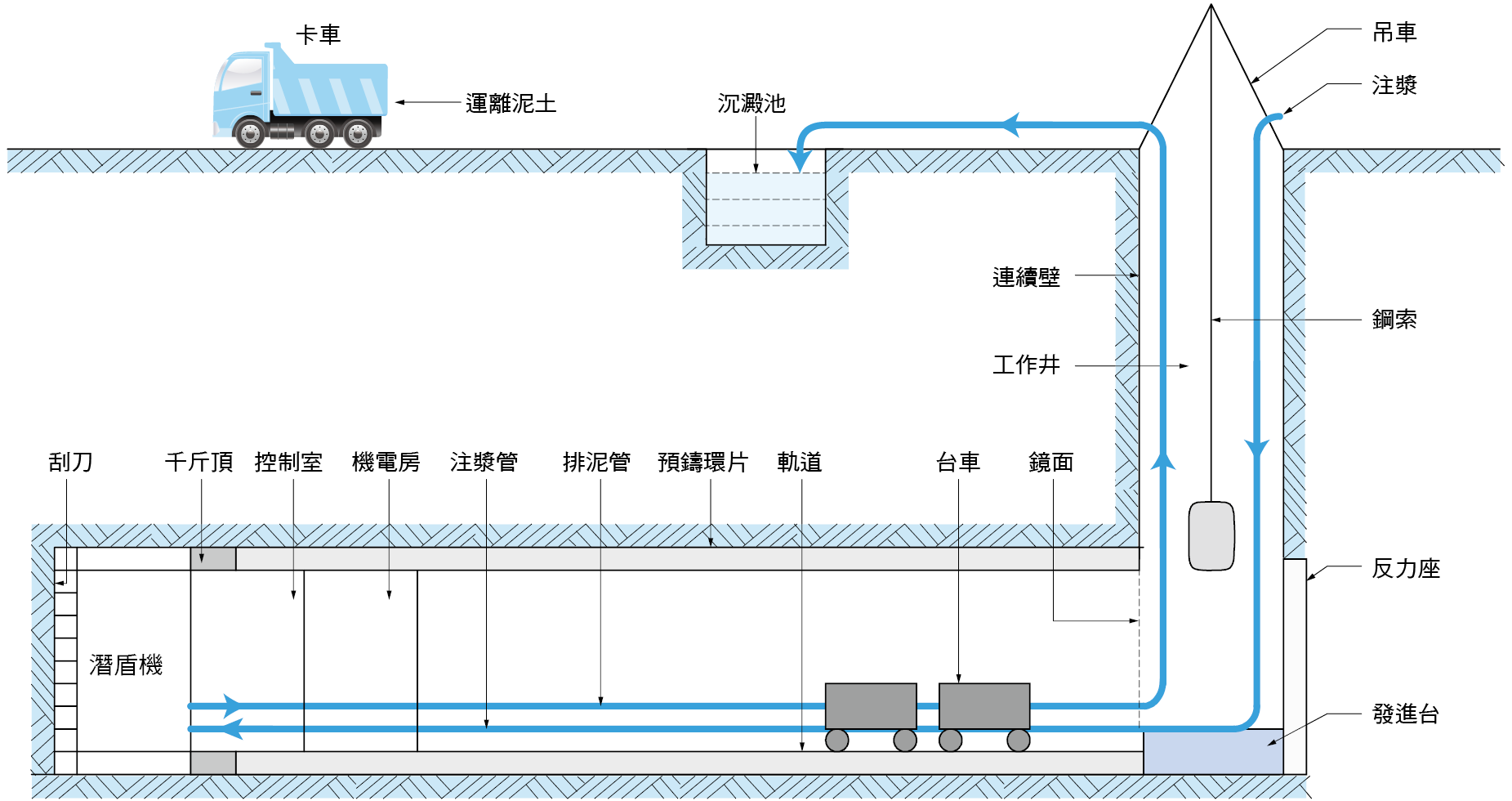

潛盾工法(shield method)為因應軟弱地盤所開發之隧道施工法,其潛盾機起源於西元1818年英國泰唔士河河底隧道工程。係以稍大於隧道外徑之鋼製潛盾機,一方面以鋼製外殼承載土壓,開挖面則以擋土千斤頂或切刃面鈑擋土,以防止開挖面崩塌,另一方面則安全的進行開挖及實施襯砌工作,迅速的背填灌漿,使地表之沉陷減至最低,同時使土壓得以均勻分佈於襯砌上。如此周而復始的循環工作,完成隧道工程,如圖三。

全斷面鑽掘開挖工法

圖三、潛盾工法

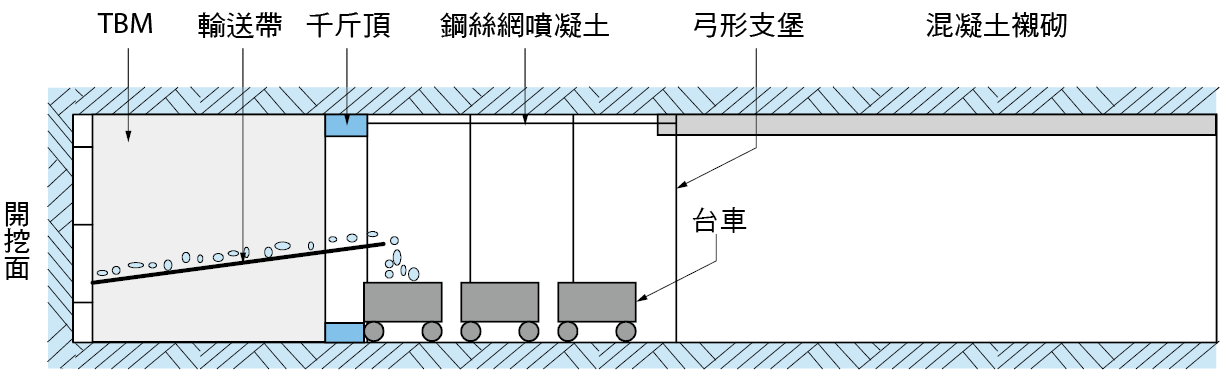

全斷面鑽掘機工法,為開挖時利用千斤頂向後撐住已組裝完成之預鑄混凝土環片或撐住隧道側壁岩盤,以提供TBM (tunnel boring machine)鑽掘前進所需之反力,當前進時可由前方之切削頭刮削岩盤,並於盾尾立即裝設預鑄混凝土環片支撐,以穩定岩盤。而開挖之岩渣則由削刀頭邊緣進料口進入渣斗排至輸送帶,再由軌道台車運至隧道洞外,如 圖四。適用需大量開挖效率的大型隧道。

圖四、全斷面鑽掘開挖工法

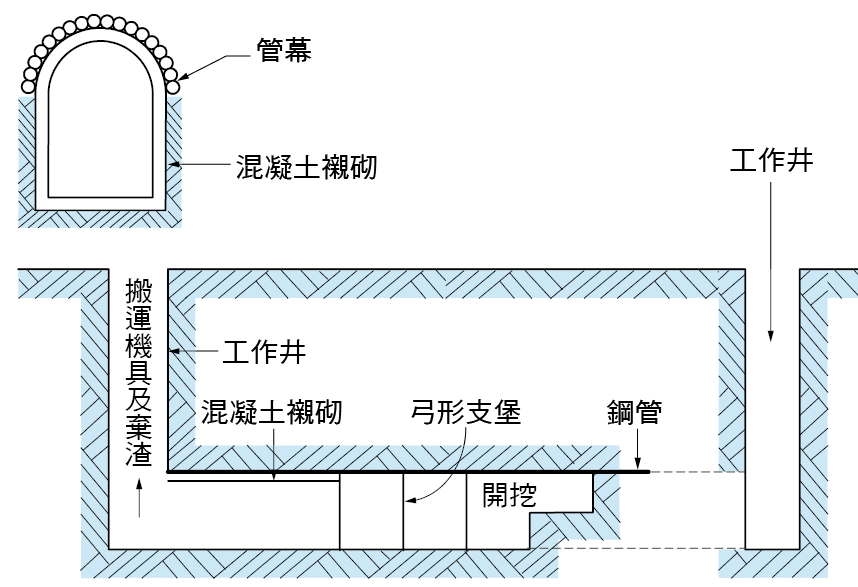

管幕工法

管幕工法,在隧道預定地點之兩端先行挖掘工作井,以作為推管及出土用,而後於隧道外圍進行水平推管,並裝設管幕,其材質通常為鋼管構件,再進行隧道開挖,而在管幕區內邊開挖,邊架設支撐,至隧道貫通後,再完成結構體之構築。通常適用於都市內交通繁忙無法利用明挖覆蓋法的區域,且隧道長度需短以及開挖斷面小,如 圖五。

圖五、管幕工法

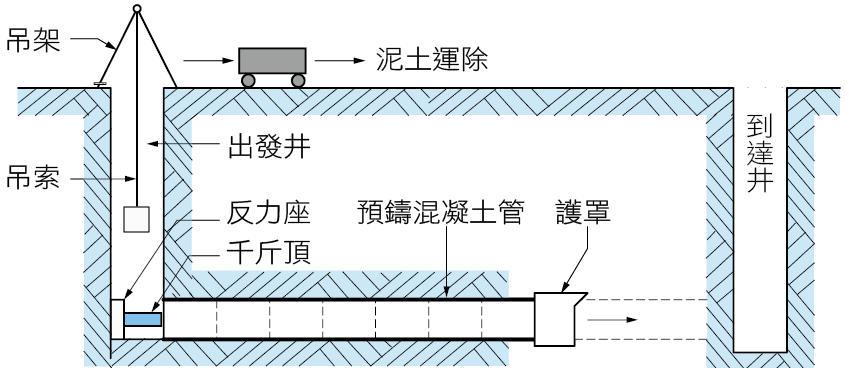

管推進工法

管推進工法(pipe jacking method)是於工作井內,依隧道方向,利用工作井內之反力座,以千斤頂將預鑄混凝土管向前推進,並同時開挖棄土之工法。本工法是利用混凝土管向前推進,其推力與土壤強度成正比,故適用於軟弱地層以及地下管線,管徑較小之隧道工程,如 圖六。

圖六、管推進工法

沉埋管式工法

沉埋管式隧道(immersed tube tunnel),應用分節預鑄鋼殼混凝土圓管,或鋼筋混凝土箱形管,預鑄完成後兩端先以臨時端牆密封,使其如同浮船以利運送及沉放,然後逐節陸續下水,拖航至預定隧道位置上方後加水壓,使其沉放海底或河底預挖基槽中,相互接合至完全防水程度,並於上部回填,最後打通端牆而形成連續之隧道。適用於海底或河床隧道施工,但須底部平坦無高低起伏之地形,如 圖七。

圖七、沉埋管式工法

新奧隧道施工法

新奧工法即為新奧地利隧道施工法(New Austrian Tunneling Method, NATM)之簡稱。傳統工法視隧道周圍之岩體為荷重,NATM的基本觀念將岩石本身視為支撐構件的一部份,亦即充分考量岩石本身的力學性質及變形行為,使其發揮自有的支撐力,以支承作用於隧道之岩壓、水壓等作用力,新奧工法架設後需藉量測儀器監測開挖岩體、支撐設施之應力、應變發展情形,以確立隧道之穩定與安全。

傳統隧道工法

美國鋼支保工法(American Steel Support Method, ASSM),其理論認為,隧洞開挖後,圍岩會持續變形,最後會鬆脫而加載於支撐結構上,支撐設計時必須預估有多少坍塌的岩石重量會加諸其上,而以剛性和重型的支撐設施,如鋼支保、混凝土拱頂、RC結構、SRC結構等「被動」地準備承載荷重。因其支撐設施與圍岩仍有相當的間隙,使圍岩不斷地變形,最後導致岩體的鬆脫。

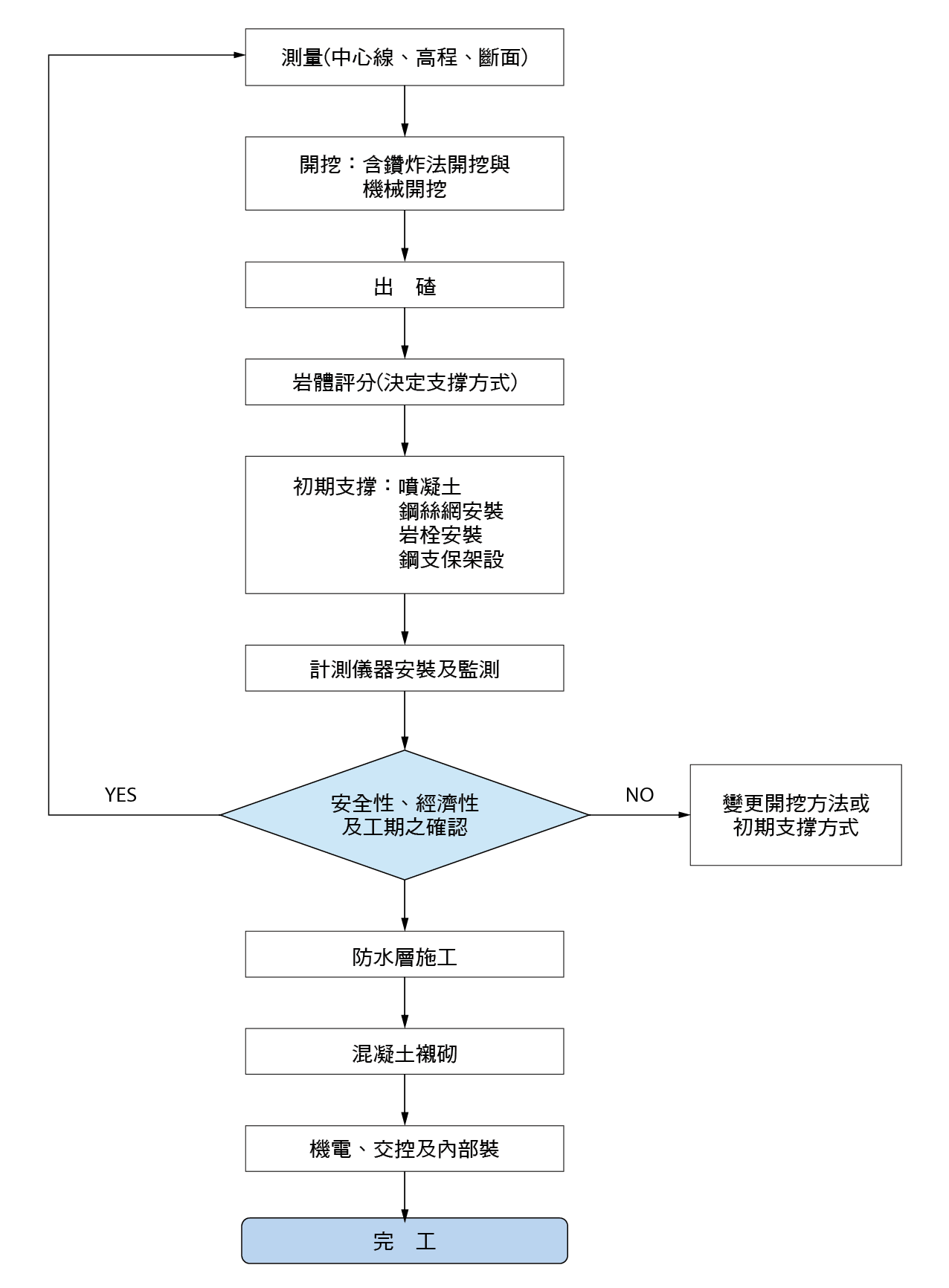

新奧工法之基本流程

新奧工法主要流程如 圖八,主要分為開挖、支撐、監測、防水層、結構體施作部份。

圖八、新奧隧道工法施工流程

開挖、出碴方式

可區分為鑽孔開炸開挖與機械開挖或是人工鑽掘開挖方式,F12P6辦公棟隧道便是以人工鑽掘的方式進行,出碴則採用軌道式、履帶式或輪胎式出碴機械設備、車輛等進行。

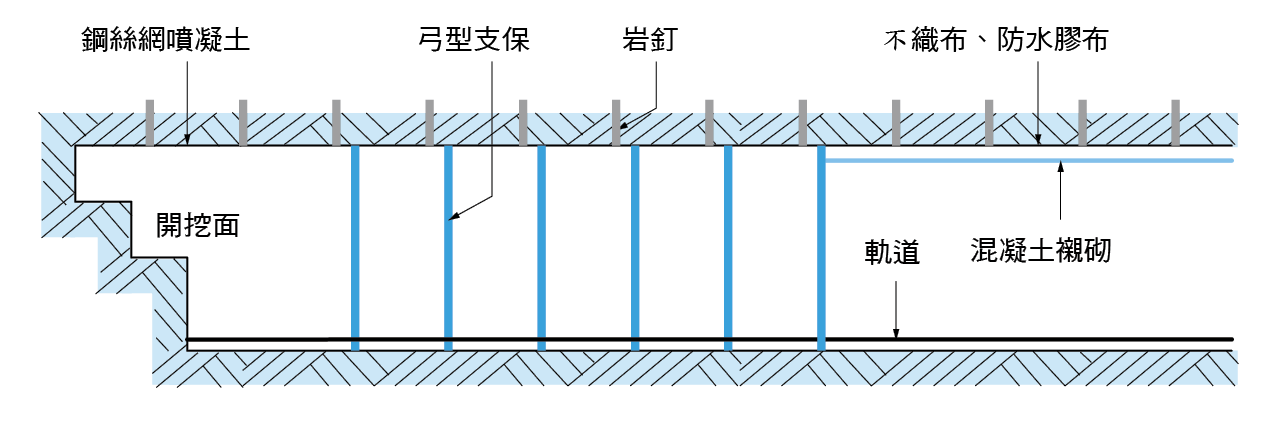

支撐工作

包括鋼絲網安裝、支保架設、噴凝土與岩栓施工等,支撐工作,一般需高空作業車、噴凝土機等之協助。然面臨地質條件惡劣時,需採用輔助工法,以降低隧道工程災變之可能性,此輔助工法包括:打設先撐鋼管、矢板等穩定頂拱,利用噴凝土封面、開挖面岩栓與環狀開挖等以提高開挖面之安定,或是利用排水孔、排水導坑、深井與點井等將地層中之地下水導排,抑或利用藥液注入、壓氣工法與冷凍工法等防止地下水滲流,如 圖九。

圖九、新奧隧道工法示意圖

十二廠六期辦公棟新奧工法隧道應用

地下室隧道設計

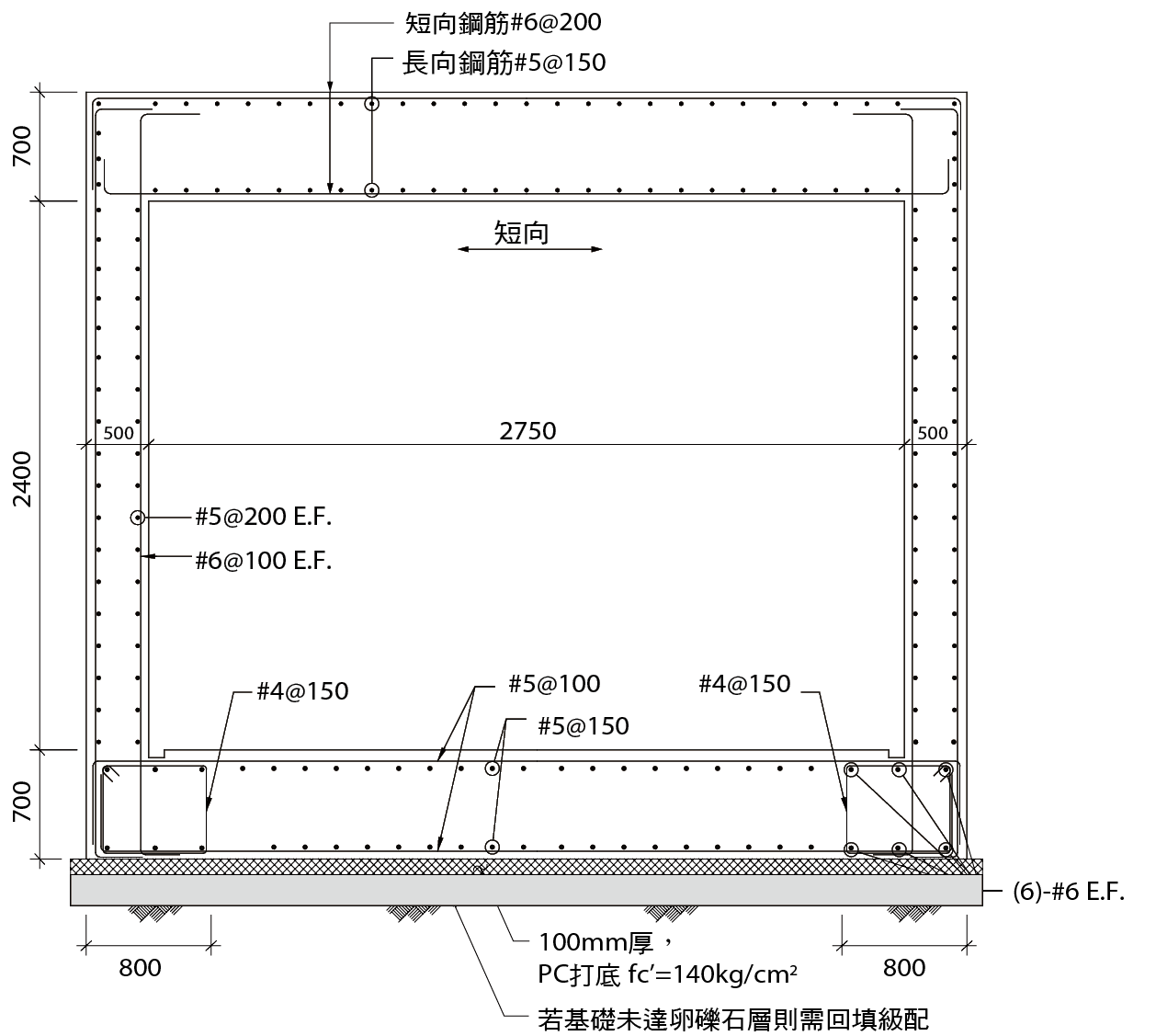

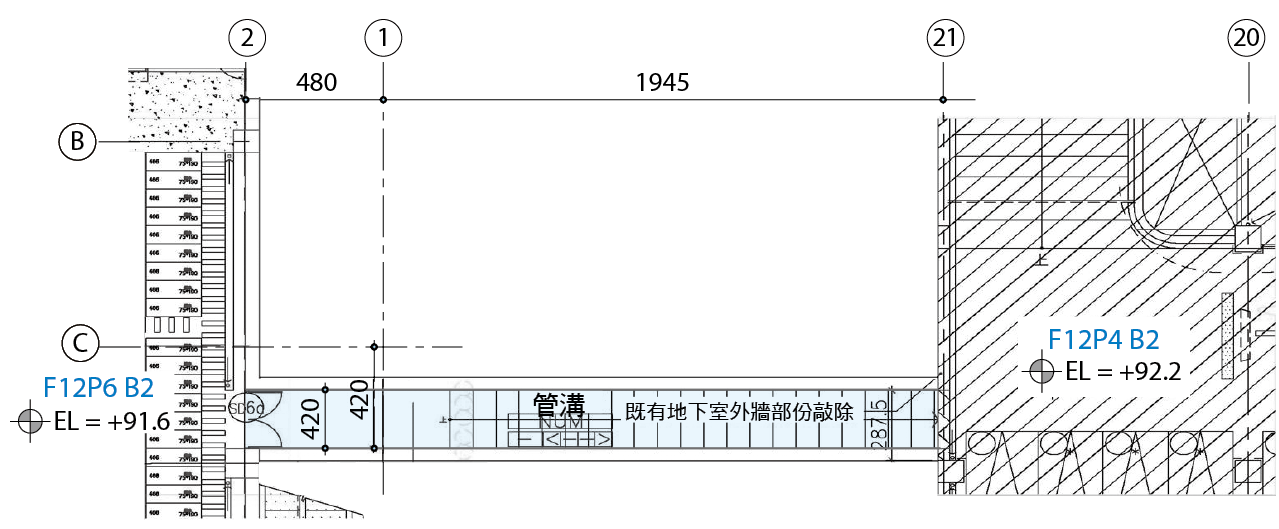

十二廠六期辦公棟地下隧道長度設計24.2公尺,深度地表下4.6公尺,隧道寬度275公分,高度240公分,隧道結構體(襯砌),牆厚50公分;地面及頂版厚度70公分,如 圖十、圖十一。其功能目的為連結十二廠四/五期辦公棟LB2地下室停車場及十二廠六期辦公棟LB2地下室停車場,使其十二廠四/五期廠區與十二廠六期廠區員工,在地下室停車場停車後,可直接透過地下室隧道,串連兩個辦公棟,如同管橋連結Fab一樣的設計,節省十二廠六期及十二廠四/五期員工彼此進入廠區及辦公室的時間,提昇工作的效率。

圖十、十二廠六期辦公棟地下室隧道剖面圖

圖十一、十二廠六期辦公棟地下室隧道平面圖

地下室隧道施工

地質改良

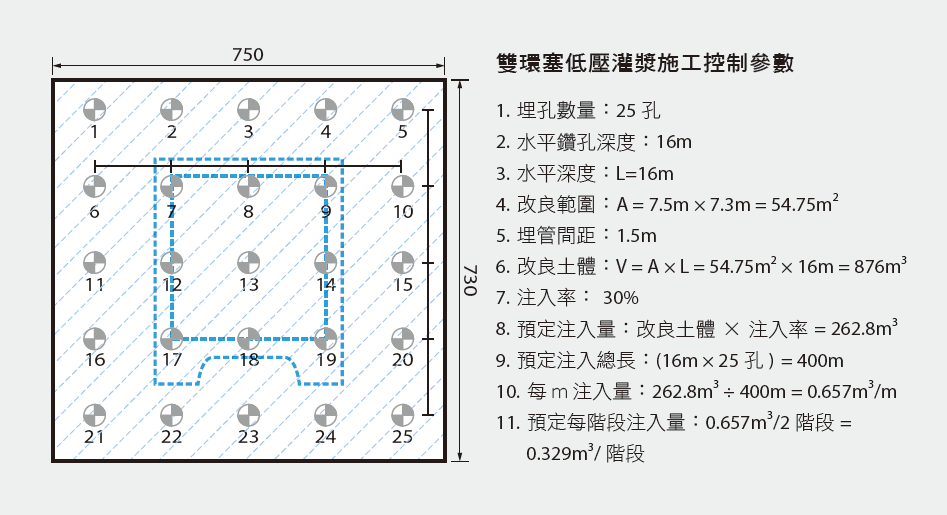

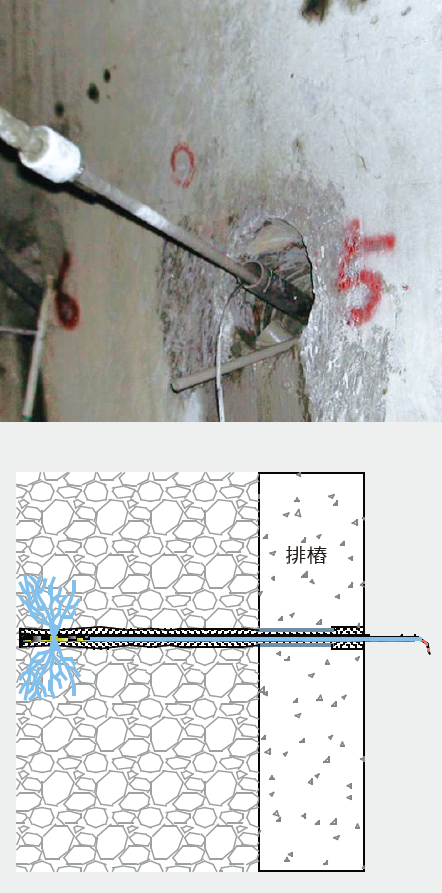

由於十二廠六期辦公棟地質為粘土層,因此在利用新奧工法推進時必須改良該地質,使地質本身具有支撐力,因此施工前置作業需進行地盤硬化,也就是用水泥砂漿,化學藥液或其綜合混合液噴注入地盤中,以減低地盤土質之透水性增加強度的一種措施,已進行地層承載力或透水性之改善。十二廠六期辦公棟地下隧道則利用水玻璃藥劑進行地改,又因為十二廠六期辦公棟隧道上端有供應廠區使用的氮氣管及廠區的機車進出動線,因此採用水平式的雙環塞低壓灌漿的地質改良方式,於隧道的斷面進行鑽孔注液,而非直接在垂直地面進行,如 圖十二、圖十三。

圖十二、F12P6 辦公室地下隧道斷面地質改良圖

圖十三、十二廠六期地質改良照與示意圖

隧道開挖掘進施工

十二廠六期辦公棟地下室隧道施工計畫,先完成地盤改良,再以新奧工法挖掘。工程原則採上半部與下半部分開二階段開挖,也就是平台式的開挖方式,以確保現場施工的穩定性及安全。並考慮將湧水對策列為管理之重點項目,為使地盤外露之時間盡量縮短,將使用鋼製襯砌(鋼支保),於每次施工兩單元後(1公尺)進行襯砌背填灌漿作業,以拱固開挖面。

- 上半部導坑挖掘

由上半部先行開挖約1.5公尺寬1公尺深之導坑,檢視其地質改良後之地盤狀況安全無慮,再進行擴挖,如 圖十四。圖十四、地下室隧道開挖導坑

- 逐步切削挖掘

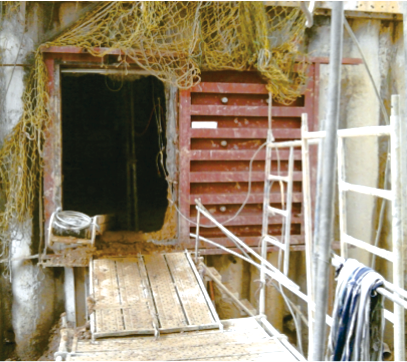

在掘進的部份則利用人工挖掘,利用手工挖掘機具進行開挖,而挖掘出的土壤則利用履帶式出碴機,搬運至隧道外。

掘進初期架設臨時鋼支保較不穩固,且空間過小,故將採一次挖掘至第2鋼支保撐位置(約1公尺),並迅速架設鋼襯砌及背填灌漿完成,以縮短工期及土方開挖後之外露情況,如 圖十五。圖十五、掘進初期鋼支保背填支撐施工

- 上部挖掘及襯砌組立背填作業

擴幅切削挖掘完成後,以水線或雷射測距儀利用轉點標定開挖方向,每開挖1公尺並組立鋼製襯砌(上部)。組立後之鋼襯砌背面每1公尺使用背填材進行充填,如 圖十六。圖十六、上部襯砌組立背填作業

- 底部挖掘及襯砌組立背填作業

上半部挖掘完成後則進行底部之挖掘。上部之襯砌利用伸縮鋼管支撐固定,故不會伴隨著挖掘而造成上部鋼襯砌之下沉及變形。挖掘及鋼襯砌之組立採每1公尺左右交互施作,確保隧道背填支承穩固,而不致於影響隧道開挖,如 圖十七。圖十七、底部襯砌組立背填作業

隧道結構施工

當完成開挖掘進至隧道總長的一半(8公尺),便開始進行隧道結構體施工,而另外一部分(8.5公尺)則持續進行開挖掘進工作。利用開挖及結構體同步施工,以利縮短工期以及提早完成部分隧道結構體以利整體隧道施工的穩定度。

- 防水膜鋪設

進行隧道結構體施工前,先以自黏性防水膜全面開始鋪設於鋼支保支承上,並且確認黏著確實。當防水膜施作完成後,須於連絡通道兩端之鋼環片上做收尾工作,並以鐵件壓邊上加螺栓固定,如 圖十八。圖十八、防水膜舖設

- 結構體施作

在開挖、防水膜施作完成後,即進行其結構體施作,先行施作底板鋼筋綁紮、混凝土澆置,再行施作側牆鋼筋綁紮、組模、混凝土澆置,最後為頂版鋼筋綁紮、組模、混凝土澆置。而在模版部分則是使用鋼模組立,並且在澆置後,與傳統RC澆置相同,一樣要進行養護作業,如 圖十九、圖二十。圖十九、隧道結構體鋼筋綁紮

圖二十、隧道結構體鋼模組立及灌漿

新澳工法與傳統工法之差異

新奧工法之優點包括如下,充分利用岩體之自持能力,利用複合支撐系統,開挖後立即架設支撐;對於周圍岩體擾動較少,施工方式具彈性且具整體之經濟性。與傳統工法差異如 表一。

|

傳統工法 |

新奧工法 |

|

|---|---|---|

|

原理 |

支撐只是被動地承載坍落的岩石重量。 |

支撐是主動地防止關鍵岩塊掉,同時提供圍束壓力,使岩體能成為岩石環增加其自立性。 |

|

支撐材料 |

使用鋼支保、混凝土拱頂、RC結構或SRC結構,剛性較大,費用較高,且重量大及厚度高。 |

使用噴凝土及岩栓。具有柔性,岩壓較小。內拱之鋼筋鋼筋混凝土是在外拱穩定後再施作,其目的再提高安全係數。 |

|

緊貼性 |

鋼支保與圍岩常有間隙,易使圍岩鬆動,若用雜木填塞又易腐朽。 |

噴凝土及岩栓能緊貼圍岩,限制圍岩鬆動。 |

|

支撐時機 |

自臨時性支撐完成到永久性襯砌支撐完成距離時間太長,易造成圍岩鬆坍。 |

岩體可根據經驗的無支撐自立時間,作為及時支撐時機,可滿足低岩壓,並可防止圍岩鬆動。 |

|

仰拱閉合 |

並未儘早形成岩石環,穩定性較低。 |

隧道之仰拱可先行閉合已形成岩石環,此種「管狀」的力學穩定性較高。 |

因其上述特性,且強調「配合開挖面之地質狀況及監測成果,彈性調整施工」,故適用於地質構造複雜之隧道施工。

結語

總結整個隧道工程,十二廠六期辦公棟地下室隧道利用新奧工法之優點如下:

- 進行地質改良,防止開挖面湧水並且確保地質堅硬。

- 鋼襯砌背填灌漿之滲透紮實性襯砌已具有擋土支承作用,無需提高隧道開挖面積來增加支撐工程。

- 不使用明挖覆蓋法,減少十二廠四/五期廠區交通衝擊。

然而經過三個半月的時間,完成了十二廠六期辦公棟地下室連通隧道,過程中經歷各式施工上的困難及挑戰,然而這些過程都成為寶貴的隧道經驗,不論是在隧道的設計或是施工上;也期待在下一個專案,可以再次連結、貫通傳承的經驗和創新的挑戰,完成更優質的隧道工程。

參考文獻

- 朱旭、李魁士、何泰源,「潛盾隧道新技術之發展及應用」,中華技術,No.77 (2008)。

- 行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所,「營造施工安全技術研究─隧道工法之安全評估及法規妥適性研究」(2002)。

- 林正忠,「能高大圳岩石隧道施工進度案例探討」,朝陽科技大學營建工程系(2008)。

留言(0)