摘要

建築資訊模型技術於室內裝修工程之應用實務

Keywords / Building Information Modeling (BIM)15,Interior Decoration,Reconstruction

在物業管理的範疇中,常會遇到室內裝潢變更的需求,傳統的方式為依照變更的需求對照各系統的2D圖面,配合現場勘查確認相關設備與容量等,再藉2D圖面與需求者、設計者、施作者溝通,待需求者確認後再行施作,但因2D圖面的限制,可能造成認知錯誤、管線系統碰撞察覺不易而造成重工或設計變更,隨著建築資訊模型(BIM)的發展,可利用建築資訊模型整合所有系統的圖面,將碰撞與施工前後的模擬展現,使需求者、設計者、施作者對於圖面的認知錯誤減少、降低重工等,另外,應用圖資整合,可直接利用模型連接設備的單線圖、材料表等,方便管理者掌握資訊,增加溝通效率,提高專案效率與減少專案時程。

前言

在物業管理的範疇中,經常會遇到使用目的變更所衍生裝潢變更的需求,傳統的方式為依需求者所提出的裝潢需求請施作廠商現場勘查,進行室內裝潢設計,量測內裝材料、機電系統、管線等所需的長度大小等,再利用色卡或材料表對照現場內裝,找出最相近的材料型號與色號,再繪製出機電2D模擬竣工圖與工程報價,經需求者確認無誤後,再進行備料與現場施作等,最後再由需求者確認後竣工。現行方式對於需求者來說,常常會因為2D圖面的限制造成認知的錯誤,進而衍生設計變更、重工等問題。設計者與施作者也常因為管線或系統於2D圖面套圖查閱不易,造成施作時管線碰撞或施作空間不足等問題,對於三者來說都有風險與變數。建築資訊模型(BIM)主要概念在於透過3D視覺化模型,整合各系統資訊於同一模型中,並利用資料庫與物件導向技術,整合建築物之相關資訊,進而利用資訊分析、施工碰撞、施作高層查閱與完工模擬等相關應用[1] ,藉以降低因需求者的認知錯誤而造成設計變更或重工的風險,進而提升整體專案效率與進度。

現行的裝潢變更工程方式

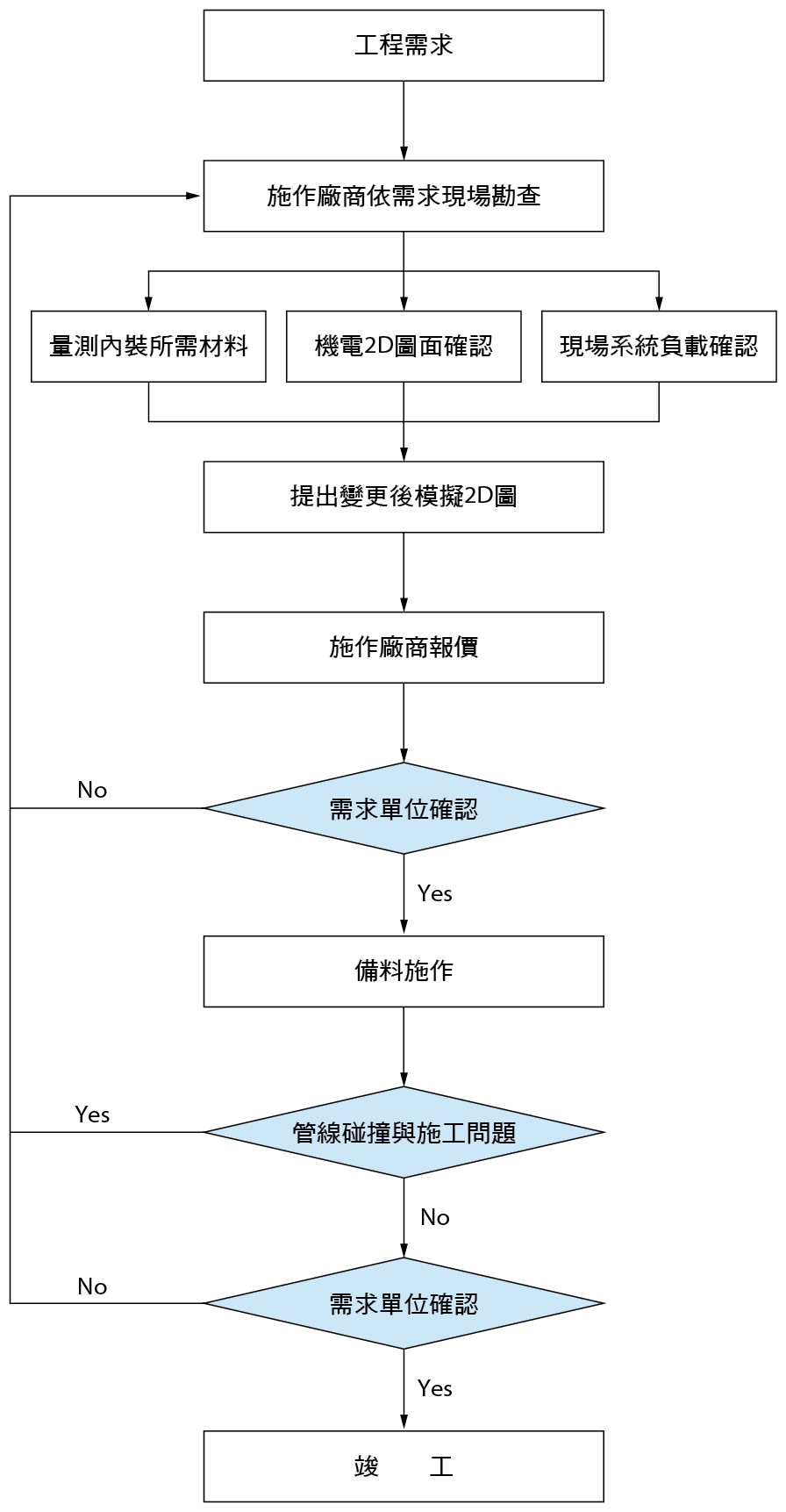

現行的裝潢變更工程方式為:當需求者提出室內裝潢變更工程需求時,設計者、施作者會依照變更的需求對照各系統的2D圖面,配合現場勘查確認相關設備與容量等,並且提出施工後的模擬2D圖面再與需求者進行溝通;待需求者確認無誤後再行備料、施作與最後的竣工確認,現行的施作方式流程如 圖一。

圖一、現行進行室內裝修施工流程

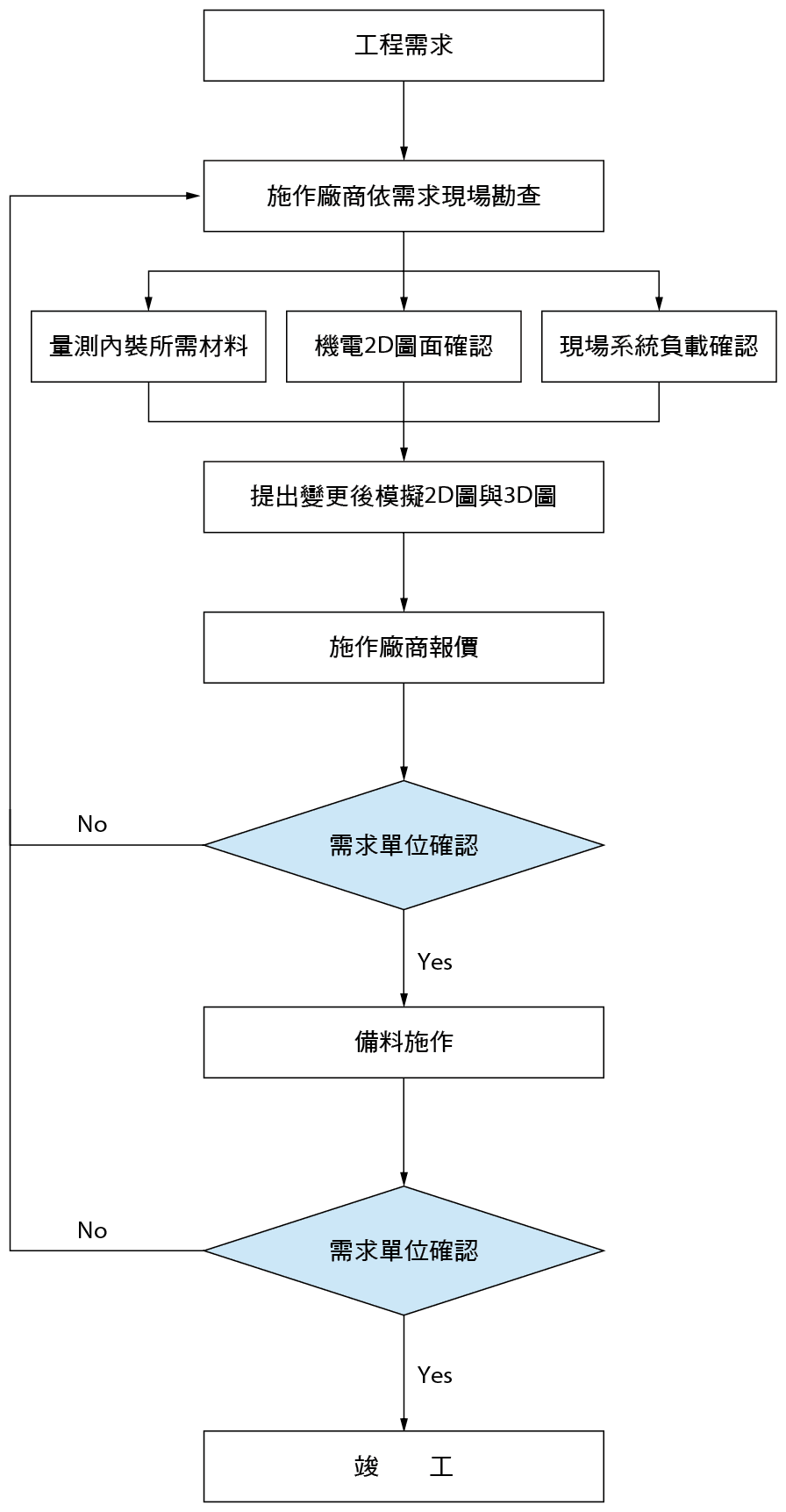

圖二、利用BIM 整合應用於室內裝修施工流程

現行的施作方式,仰賴2D圖面作為溝通的工具,對於需求者來說,圖面的判讀較不容易,抑或是施作的區域為現場勘查較不便利的特殊區域,則施作者與設計者僅能依靠現有2D圖面進行判讀、設計與報價,容易造成實際施作時現場環境與圖面誤差與施作空間估計錯誤等問題;總結現行的施作方式主要造成下列不便:

- 2D圖面認知錯誤造成溝通誤差

- 管線系統碰撞不易察覺

- 各系統2D圖面套圖不易

- 因認知錯誤造成重工或設計變更的問題

現行工程方式與利用BIM整合應用於室內裝修施工的應用實例比較

以十二廠六期健康中心實際案例為例,健康中心裝潢變更需求項目如下:

- 儲藏室改為病床休息室與面談室

- 儲藏室與原檔案室相連

- 原病床室更改為醫生會診室

- 面談室需加強隔音的功能

- 每個病床旁須設有一插座

- 每個病床須有獨立的照明控制

- 病床區須有獨立的空調控制

- 原通往工廠之通道封閉

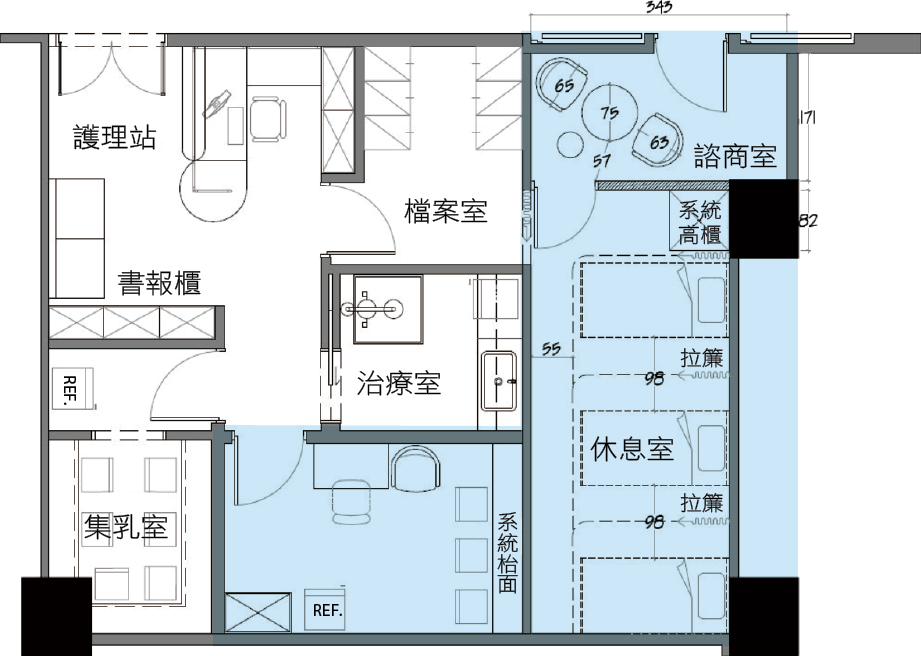

以現行的施工方式為例,當需求單位提出需求後,承辦人接洽廠商(設計者與施工者),依照使用者的需求進行現場勘查與室內裝潢、機電系統的變更設計圖繪製(如 圖三為施作前室內裝潢平面圖及施作後平面圖之比較,藍色區域為本次施作的範圍),再將圖面與報價經需求者認可後,再進行備料與施工,最後視需求者確認變更後是否符合需求或有部分需修改與變更,確認後竣工,完成整個室內裝修施工專案。

圖三、施作前及施作後之平面圖比較

施工前

施工前 施工後

施工後以此案為例,需要修改隔間、消防、空調、照明、插座、內裝等,故依現行施工方式需查閱下列資訊:

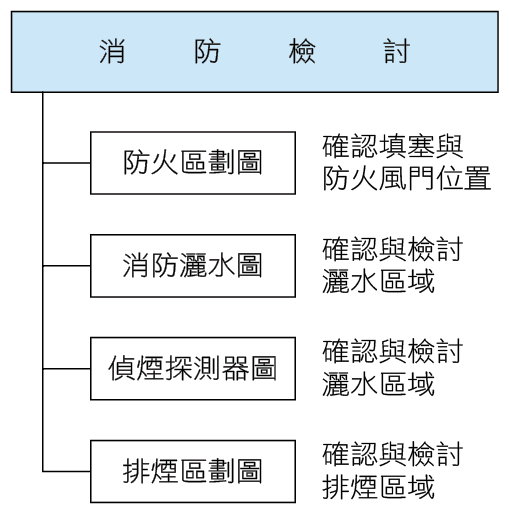

- 新增隔間的消防檢討(如 圖四)

圖四、消防檢討示意圖

- 空調系統與負載確認

- 照明系統與天花套圖

- 插座電盤負載與線槽配線路徑

- 內裝的材料表或色卡對照

確認消防區劃檢討,查詢防火區劃送審圖、排煙區劃圖、消防灑水圖、偵煙探測器圖等確認隔間修改時,門與隔間牆是否需要防火時效與管線穿越隔間時的填塞工法為一般填塞或防火填塞等,以及是否需要新增偵煙探測器與消防撒水等。

照明與插座依照需求者的特殊需求,進行天花板與照明的套圖與現場勘查插座電盤與照明電盤負載是否能負擔新增的需求量,並計算電纜長度、路徑等,並確認燈具形式是否符合區域獨立照片。空調部份,因空間使用目的由儲藏室變更為病床區,並且要符合病床室獨立空調控制需求,故需進行空調檢討,確認此區域的空調控制方式與現行空調管徑供應量是否能負荷室內變更後之使用目的之熱負載需求等,以符合需求者之要求。

現行的施工流程需仰賴現場人員與施工廠商的經驗去判斷所需的材質與現場量測的準確,耗費大量時間在等待廠商現場勘查與內裝色卡材質型號比對和繁多的2D圖面與現場的對應,若還有給水與排水的需求,除了消防、空調、電力、照明、控制外還需要查閱給水管線與排水管線圖,現行方法需翻閱許多2D圖面,相互系統的碰撞與高層關係不易察覺,在材料數量預估與型號批號確認上都有很大的誤差,僅能概略估計,剩下只能靠現場施作工人實際使用量,所以大部份於報價時會保留較多的耗損材料預備,往往使報價金額變得較高;此外,若無另外要求3D模擬示意圖,一般僅靠2D圖面或示意圖將室內變更後的現況由需求者裁決,容易造成需求者無法正確判讀或認知差異,進而衍生後續的建造糾紛或設計調整需求,導致施工、備料期增長及額外預算的支出。

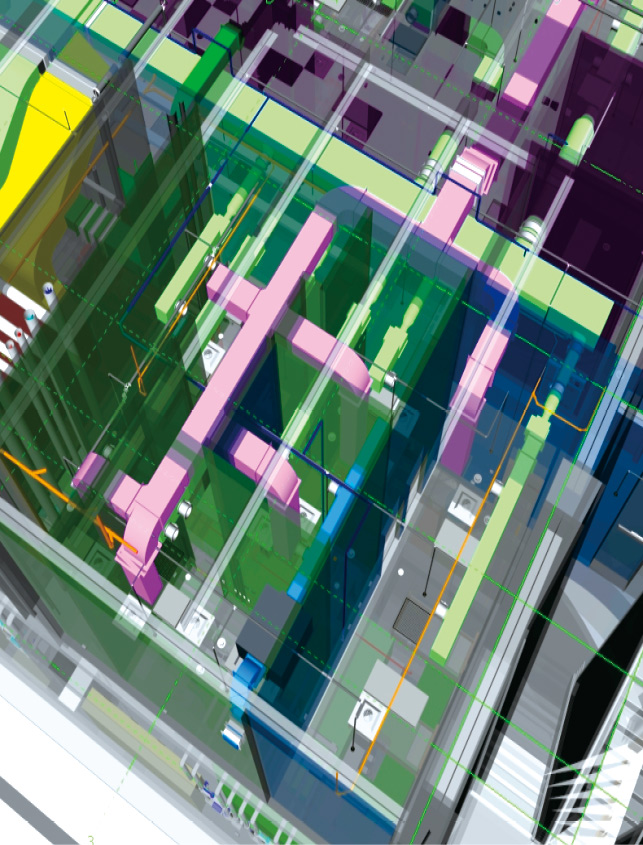

將現行的施工方式更改為,藉由BIM進行整合應用,即可利用BIM 軟體自由開關3D圖層,提供詳細的建築資料和3D空間資訊展示,可將原本需翻閱多系統的2D圖面直接整合,各系統管線高層一目了然,藉由設計師繪製的修改後模擬2D圖修改BIM模型,讓需求者更能了解室內變更後的實況,減少需求者、設計者、施工者的溝通障礙,而承辦人與施作廠商更能直接利用BIM模型進行設施設備、內裝、材質、工法、工期等討論,相對於現行施工方式,利用BIM整合應用能提供下列好處:

- 3D模擬施工前後內裝樣式,方便與需求者溝通

- 提供更便利的系統圖面整合

- 藉由系統圖面整合確認管線系統碰撞

- 確認施作空間與高層間距

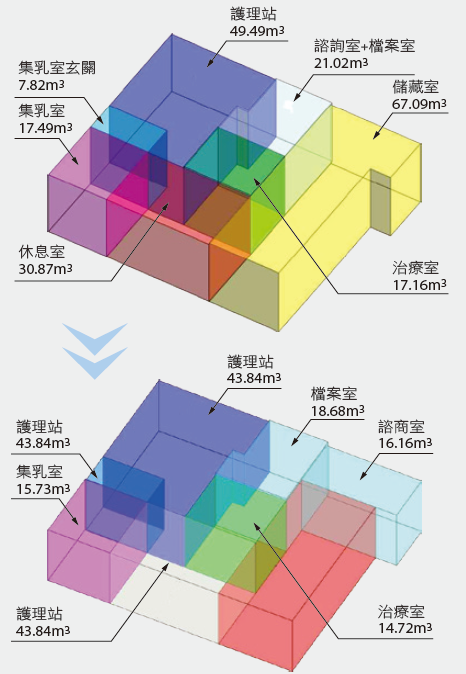

- 進行空調檢討時可利用系統算出空間比例與檢查管線現況(如 圖五)

圖五、利用BIM 進行空調檢討示意圖

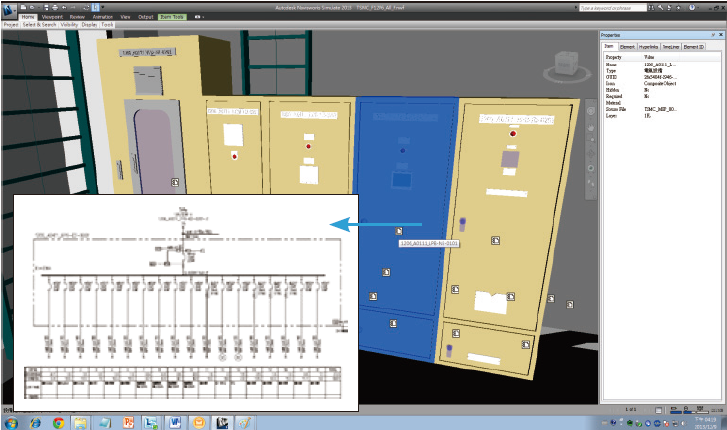

- 利用圖資整合,模型直接連接2D圖面,減少查閱圖面時間

藉由BIM瞭解空調風管圖面(如 圖五所示),以及利用軟體可計算使用區域分布與空間體積等,可方便計算空間所需的空調供應量是否足夠,是否需要增加管徑或新增設備等。

利用BIM模型圖資整合的特性,可方便由模型連接設備單線圖,方便查詢照明電盤與插座電盤的負載現況(如 圖六)。

圖六、利用3D 模型查詢資料

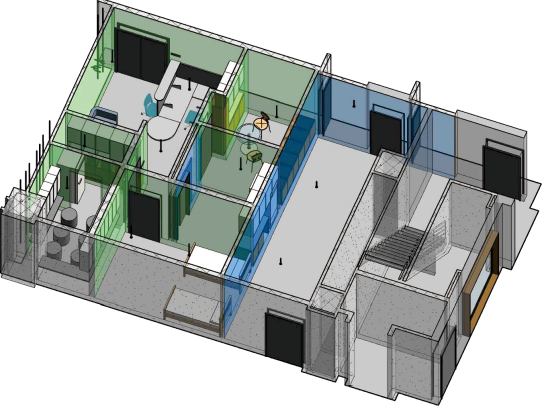

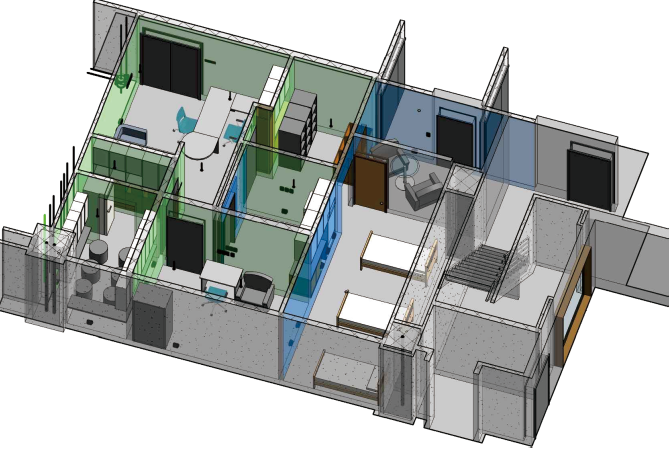

利用BIM模型的3D模擬功能,藉由變更後的2D內裝、機電系統圖面修改BIM模型(如 圖七為模擬施工前後的模型),讓需求者可一目了然,是否符合需求者的要求,讓需求者、設計者、施工者間的溝通能更順暢與明瞭。

圖七、模擬施工前後的BIM 模型

施工前

施工前 施工後

施工後實際效益

藉由BIM整合應用於室內裝修施工方式,可有效的減少2D圖面認知的錯誤與各系統間套圖的難度,使室內裝修的需求者更能確定模擬的圖面是否符合需求的項目與規範,進而減少設計變更的重工,而設計者與施作者更可利用BIM軟體管理管線系統碰撞,並且利用3D模擬檢視施作空間等,減少在施工當下才發現設計錯誤,再進行設計修改與現場變更的時間,進而能增加專案效率與縮短專案時程,總體效益如 表一所示。

|

現行施工方式 |

BIM整合應用 |

|

|---|---|---|

|

專案溝通 |

不易 (示意圖或2D圖) |

容易(使用3D模型圖,溝通較容易) |

|

專案時程 |

長 (衝突多) |

短 (事前檢視,衝突較少) |

|

重工數量 |

較多 (設計變工較多) |

較少 (事前確認較完整) |

|

資料蒐集 |

慢 (翻閱許多圖面) |

快 (圖資整合,模型直接連結) |

|

管線碰撞查核 |

施作時察覺(事後變更) |

自動尋找碰撞點(事前修正) |

|

特殊區域施工 |

僅能靠2D圖面確認(易有認知誤差) |

利用3D模型檢視(提高辨識精準度) |

|

竣工圖面確認 |

各廠商提供(整合不易) |

由3D轉2D圖面(方便整合) |

結語

隨著BIM技術之應用可方便連結建築物的細部資訊並且展示建築物的3D模型,讓室內裝潢變更需求能快速且方便的模擬裝潢變更前與變更後的情況,讓室內變更需求者、設計者與施工廠商三方更能確認是否有認知差距,減少預估與實際的落差,增加互相溝通的效率,更降低傳統現行依賴2D圖面溝通,造成認知錯誤與碰撞查核不易的情況,利用BIM資料庫的詳細資訊使天花板、地板、牆面裝潢資訊與空調、電力、照明資訊等都可由模型直接連接,減少翻閱與查找圖資的時間,進而提升專案的品質與效率,縮減專案時程。

參考文獻

- Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Liston Kathleen, BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors, Second Edition, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, (2011)

留言(0)