摘要

建築資訊模型技術於執行維修之應用

Keywords / Building Information Modeling (BIM)15,Facility Maintenance,Pipeline Inspection

物業管理除了一般維修保護工作外,還需透過巡檢來確認建築系統是否有發生異常狀況,建築系統異常檢修通常由經驗豐富的工程師或是系統承包商進行判斷與處理,對於建築系統不熟悉的人員,則僅能透過竣工資料來協助異常排除,然而竣工資料皆屬於2D圖面,其不易判讀且無法整合多種管路系統,無形中增加了異常排除作業時間及誤判的機率,浪費不必要的維修成本。若利用建築資訊模型(Building Information Modeling,簡稱BIM)技術協助建築異常檢修,將機電系統與土建系統整合,並以3D立體方式檢視,工程人員可立即辨識各系統管路配置方式以及系統用途;台積電十二廠六期廠區處於營運初期,針對漏水查修作業特別導入BIM作為分析工具,結果顯示利用BIM模型可精確查出漏水位置,大幅縮短作業時間,提升處理效率,本文可作為其他廠區導入BIM作為設施維護查修之參考。

前言

建築資訊模型(BIM)是透過BIM 3D數位化技術提供精確幾何圖形、相關數據,足以描述建築生命週期過程的虛擬資訊模型 [1]。BIM技術之實際應用案例,目前主要還是應用在設計與施工階段,建築師利用BIM模型進行建築外觀修改模擬,施工過程中同時利用BIM來監督建造過程是否有偏離設計的情形發生,然而在營運維護階段使用BIM的例子較不普遍,以目前台積電十二廠六期廠區為例,建築設施營運過程中往往會面對各種突發狀況,如漏水、設備故障或是空間配置需要大幅更動等等,以漏水狀況而言,若要查詢某處漏水原因,目前的作法需翻閱多種工程圖面,各系統圖難以整合且不易判讀,透過BIM可改善此問題,提升作業效率,後續會將以實際案例說明之。

現況分析

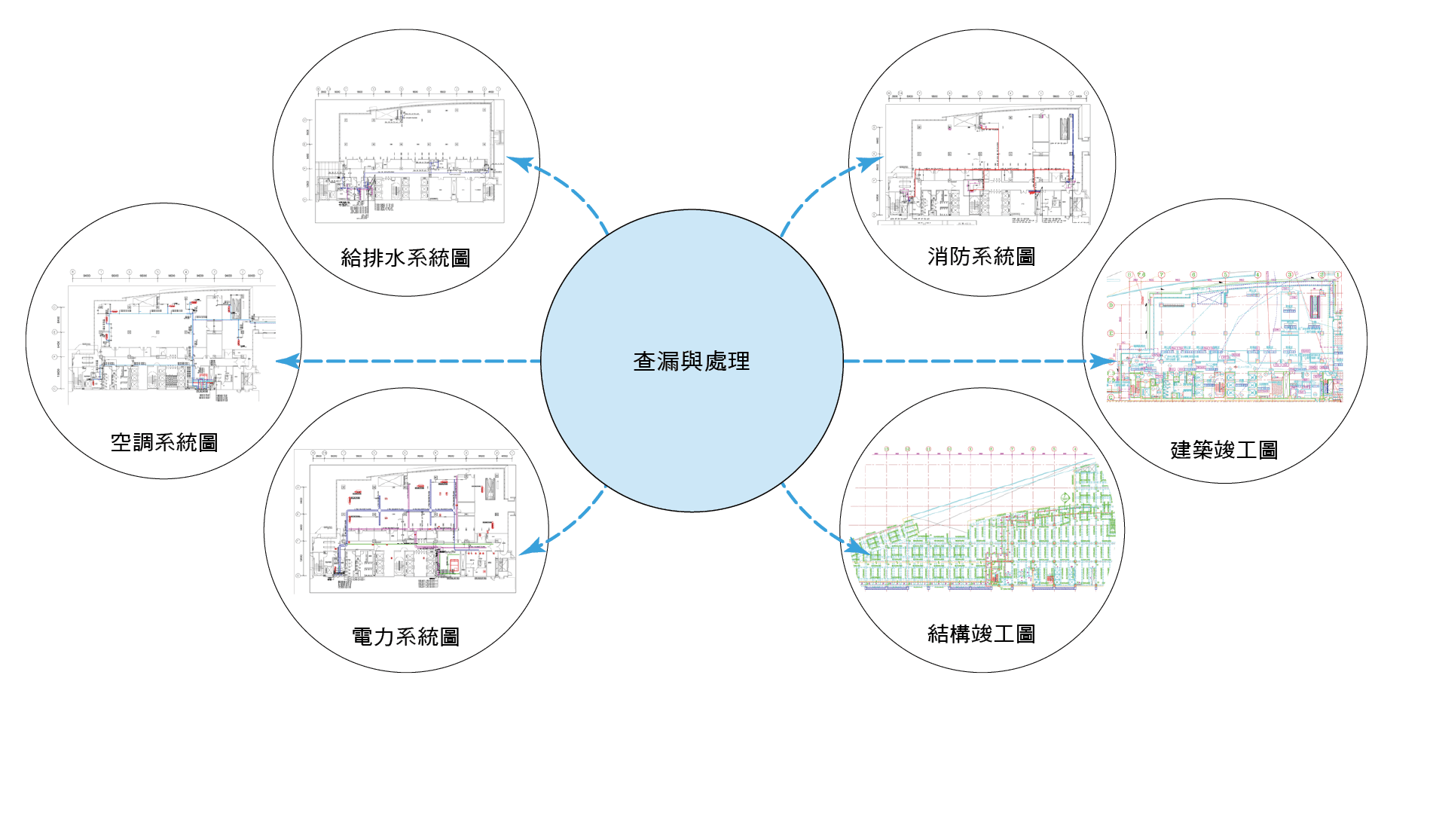

目前的查漏作業流程,第一步會先行查詢竣工圖了解可能漏水原因,第二步再破壞結構以查出漏水點,並給予妥善處理;查詢竣工資料的部分,所需查詢的圖面包含給排水系統圖、空調系統圖、電力系統圖、消防系統圖、建築竣工圖與結構竣工圖等等,圖面眾多且極為複雜(如 圖一所示),竣工圖皆為2D圖,使用者要透過看圖勾勒出現場配置較為困難,如此增加作業時間,甚至可能發生判斷錯誤的情況。

圖一、傳統查漏需翻閱多種系統圖面

即使確定漏水原因,下一步驟還需要破壞結構來進行止漏,建築中的管路系統錯綜複雜,目前的做法除了翻閱管路系統平面圖以外,還需搭配昇位圖來鎖定止漏工程施作的位置,其不確定因素極大,往往會發生破壞數十處牆壁才找到漏水原因的情況,處理過程中還必須注意其他系統所受到的影響;此問題亦出自於2D圖面的判讀不易。

解決方法與預期效益

歸納目前查漏方法的缺點如下:

- 各類系統無法整合,使用者需分開檢視。

- 紙本資料屬於2D,無法立即與實際現場配置互相連結。

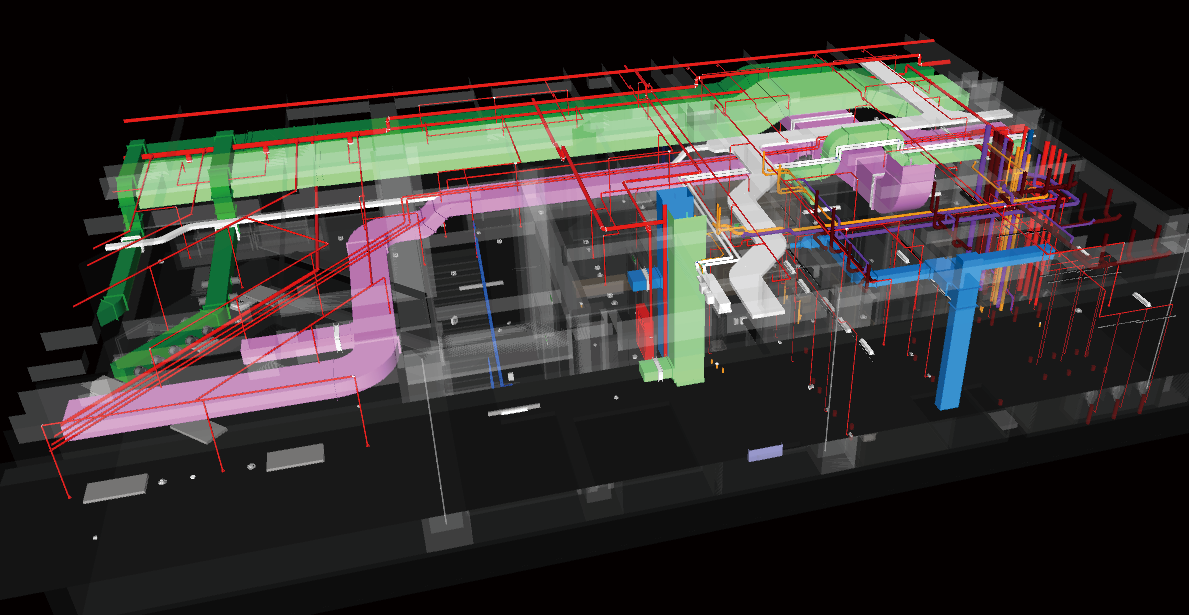

為了解決上述的缺點,因此我們導入BIM作為分析工具,在建置BIM模型的過程中,已將機電與土建系統獨立建置,管理者檢視BIM模型時,可將給排水、電力、空調、消防、土建系統全部整合,而BIM最大的優勢就是在於其3D視覺化的呈現方式(如 圖二所示),讓使用者判讀更加迅速,導入BIM作為分析工具之優點為:

圖二、BIM 模型可將各系統堆疊顯示

- 打破空間限制,不論是狹隘之空間,或是架設高度較高之設施,人員不易進入維修的地方,皆可利用BIM技術進行初期維修評估。

- 由於BIM模型已先行建置機電、土建等系統,系統能相互結合並統一顯示,管理者也可利用模型旋轉視角,全方位的檢視系統管路配置方式,BIM亦提供圖資連結功能,由3D圖像連結設備資料,便可即時了解各管路用途,以及空間內涵蓋哪些系統迴路。

- 透過土建模型可了解漏水管路鄰近空間狀況,確定其相對位置以及該從何處開始進行破壞,管理者僅需破壞少許結構即可立刻查到漏水點,有效縮短抓漏作業時間。

綜合以上BIM技術之優點,工程師提出了導入BIM協助建築異常檢修的構想,因此藉由十二廠六期之BIM模型,將此次漏水點週邊建築結構以及管路系統(空調、消防)互相堆疊並顯示於同一畫面,並以3D方式呈現,結合不同的角度審視漏水點,期望在最短時間內發現問題,並給予最適當之處理方式。

十二廠六期辦公大樓漏水實例

為維護廠區運作正常與員工舒適度,預防性維修(Preventive Maintenance, PM)人員每日都會依照預先排定之班表以及既定巡檢路線執行廠區巡檢作業,最主要的目的在於事先發現運轉異常狀況,如漏水、設備故障等等,PM人員發現異常情形必須先行通報公共設施服務部工程師,工程師在第一時間進行緊急處理,以消除會危害廠區安全或影響員工舒適度之因子,本文針對兩個案例進行說明:

案例一

PM人員進行日常巡檢時,發現地下二樓機車道有積水之情形,積水面積甚大(如 圖三所示),依據程序立刻通報公共設施服務部工程師,工程師查看現場後,目視判斷漏水點為地下三樓上方之管道間內橘色立管之彎頭處(如 圖四所示),由於管道間內空間狹隘,亦沒有維修門,且該管路旁設置有兩支風管,維修人員無法進入,因此現場無法明確得知漏水原因。

圖三、機車道積水情形嚴重

圖四、目視發現管道間內彎頭處漏水

未導入BIM之前,工程師需翻閱建築平面圖,確定該管道間位置,再查詢空調系統圖與昇位圖,確定該管路之用途為何,除此之外還需比對其他系統圖,釐清管道間當中是否還有其他管路導致漏水;確定漏水原因後再逐層樓破壞牆壁以找出漏水點並給予處置。

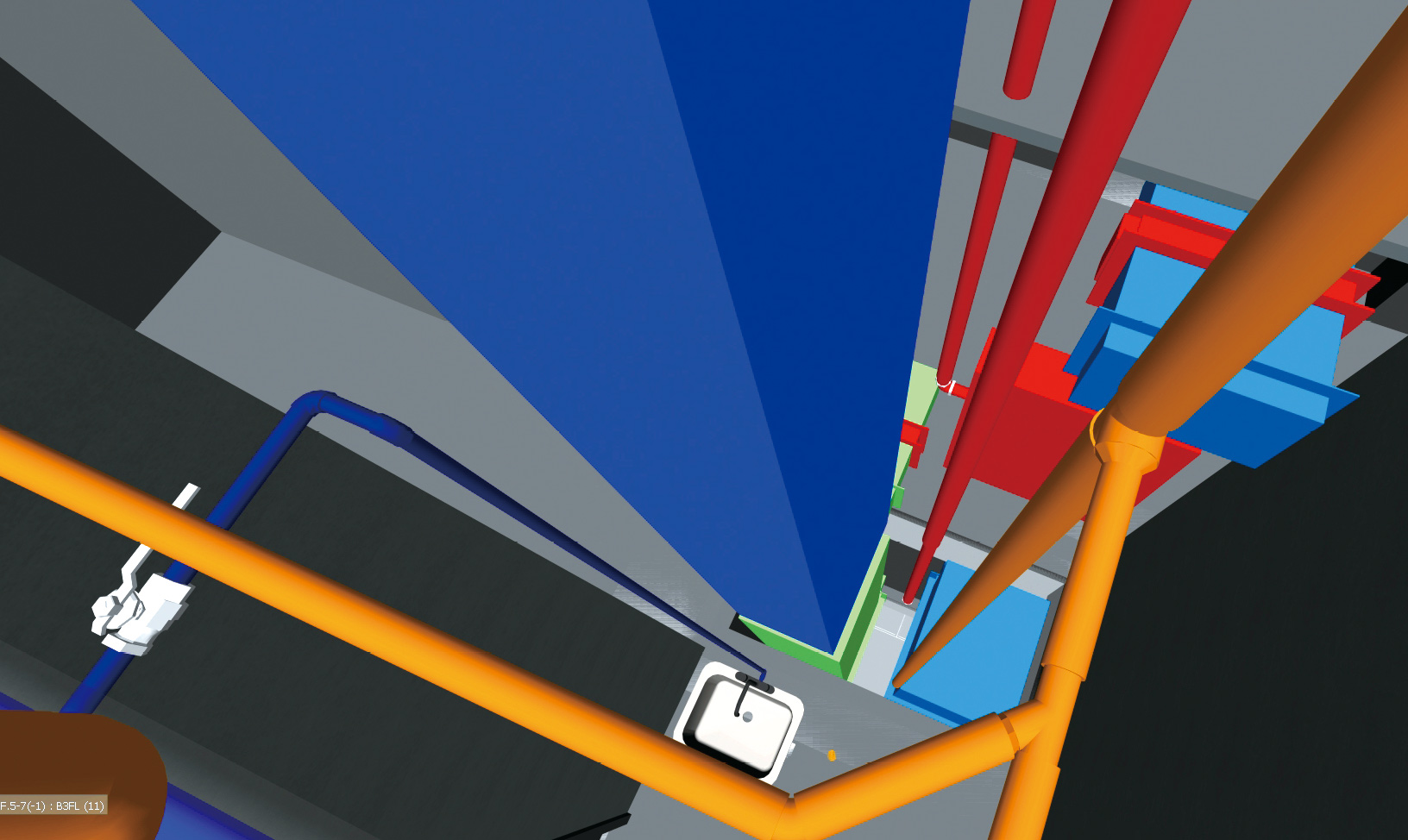

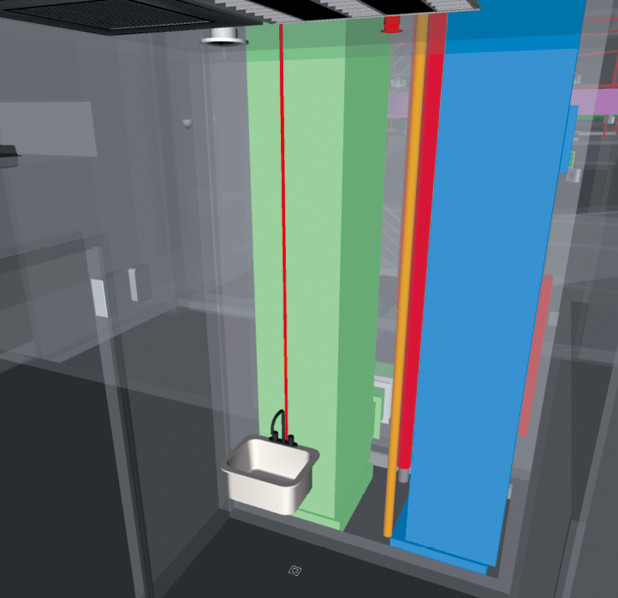

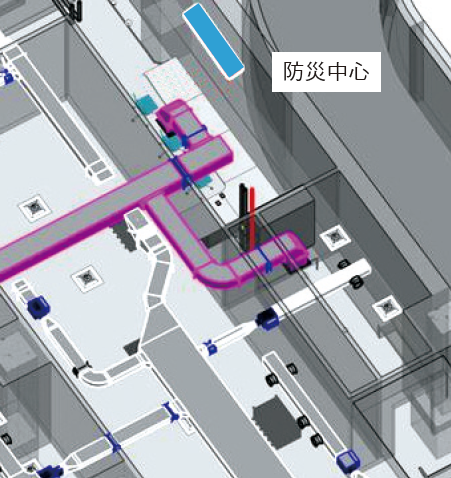

在導入BIM之後,先將所有系統堆疊,檢視地下三樓管道間內管路配置圖(如 圖五所示),BIM模型顯示管道間內有排煙風管、進氣風管、消防管與小型送風機冷凝排水管,因此判斷漏水來源為消防管或冷凝排水管其中之一,冷凝排水管由地下一樓向上延伸,故決定由地下一樓開始往上逐層樓進行抓漏,BIM模型顯示出該管道間位於各樓層清潔間旁邊(如 圖六所示),推斷若由清潔間之拖布盆旁進行牆面開孔,應該有機會可查到漏水原因。

圖五、BIM 模型地下三樓管道間管路配置圖

圖六、利用BIM 模型查詢管道相對位

透過BIM模型確認管道間相對位置後,即刻進行牆面開孔作業,首先由地下一樓清潔間開始進行抓漏(如 圖七所示),開孔處為天花板上方,地下一樓開孔後即發現下列情況:

圖七、現場實際開孔位置圖

- 橘色立管有保溫材質包覆,而保溫材質外部有滴水情形,研判漏水來源應該為更上方之樓層。

- 透過漏水水量可初步判斷漏水原因為管路破裂或是冷凝,現場漏水水量較大,且漏水頻率具有持續性,研判並非管路外部冷凝情形。

根據氣候條件判斷,漏水發生時間點為入秋之後,若屬於結露情形應發生於夏季(室外氣溫度較高)。

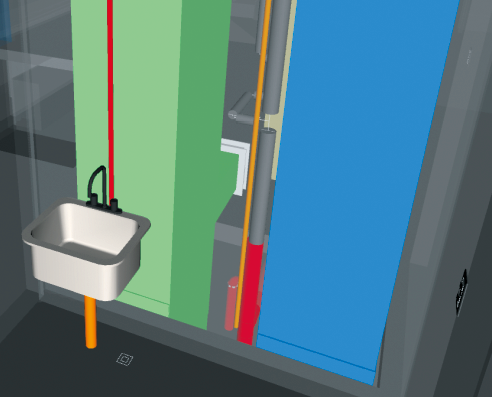

根據上述現象推斷漏水點應位於更高之樓層,同樣先行利用BIM模型確認位置,配合現場開孔作業(如 圖八、圖九所示),以相同的方式在一樓與二樓之清潔間進行作業,搭配照相記錄的方式,最後透過BIM技術的協助下在二樓的位置發現漏水原因,其漏水原因為冷凝排水管管路接頭脫落,因此冷凝水直接滴落至地下三樓(如 圖十所示),現場已進行緊急導水處理並重新配管固定。

圖八、二樓清潔間BIM 模型展示圖

透過3D模型確認管路位置

圖九、二樓現場開孔位置圖

圖十、二樓開孔後發現漏水原因

案例二

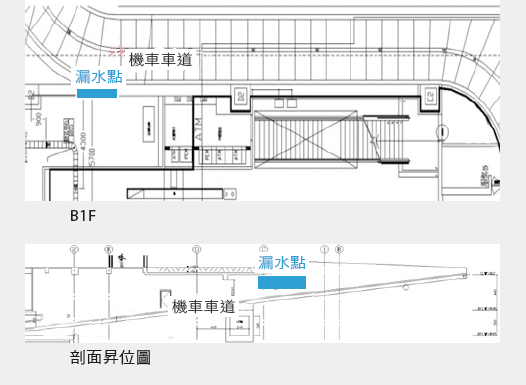

工程師進行廠區巡檢時發現位於地下一樓之防災中心以及停車場電梯井壁面發生壁面滲水現象(如 圖十一、圖十二所示),探討漏水原因可能為管路破裂、結構漏水或是排水工程施作不良所導致,然而現場因十二廠六期車道高低落差達兩個樓層(B2~1F),且車道形狀成雙S型,結構複雜,工程師無法明確判斷確切漏水原因。

圖十一、防災中心牆面有滲漏情形

圖十二、11 號電梯井牆面滲水嚴重

未導入BIM之前,工程師必需反覆檢視及比對平面圖與昇位圖(如 圖十三所示),以確定漏水位置高程是位於地下一樓或是地下二樓,而防災中心壁面後方相對位置也無法由紙本資料判斷,為了瞭解可能漏水原因,也需要查詢各種水管路系統圖面,來確定周遭是否有水管經過。

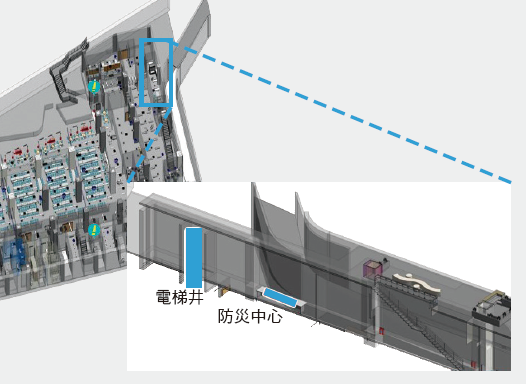

圖十三、機車道結構2D 圖複雜不易瞭解

分析可能漏水原因包括管路破裂、結構滲水或鄰近結構排水工程施作不良,在導入BIM之後,同樣先將土建系統與機電系統堆疊顯示,再檢視地下一樓配置圖,由BIM模型可明顯看出防災中心壁面、電梯井與機車道的相對位置,為確認漏水原因,將防災中心漏水壁面周圍局部放大(如 圖十四所示),鄰近結構唯有機車道入口有施作排水溝,為釐清是否為排水不良造成雨水淤積,間接滲漏至室內的可能性,便立即派人查看機車道入口現場排水溝的排水狀況(如 圖十四、圖十五所示),檢查發現排水功能皆正常,因此初步排除漏水原因為排水工程施作不良。

圖十四、BIM 模型機車道周邊結構放大圖

圖十五、透過BIM 模型確定機車道與防災中心相對位置

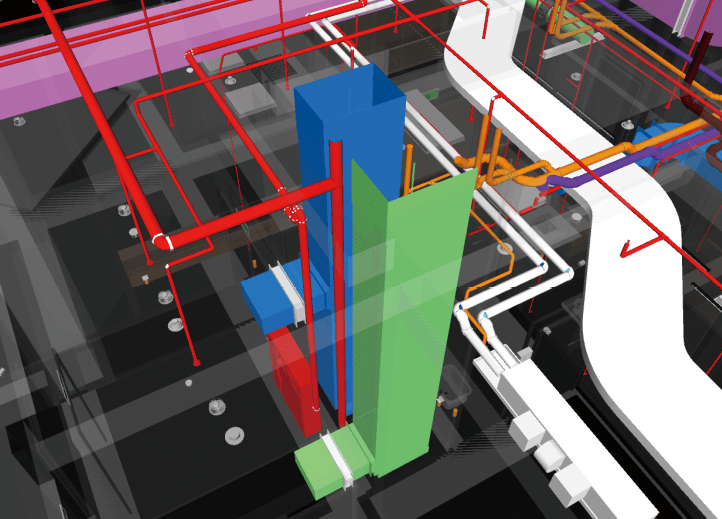

另外,管路系統堆疊後也可看出車道週邊並無水管經過(如 圖十六所示),故排除漏水原因為管路破裂,綜合以上可歸納出漏水原因為結構滲水的可能性較高。

圖十六、系統堆疊顯示車道週邊無水管

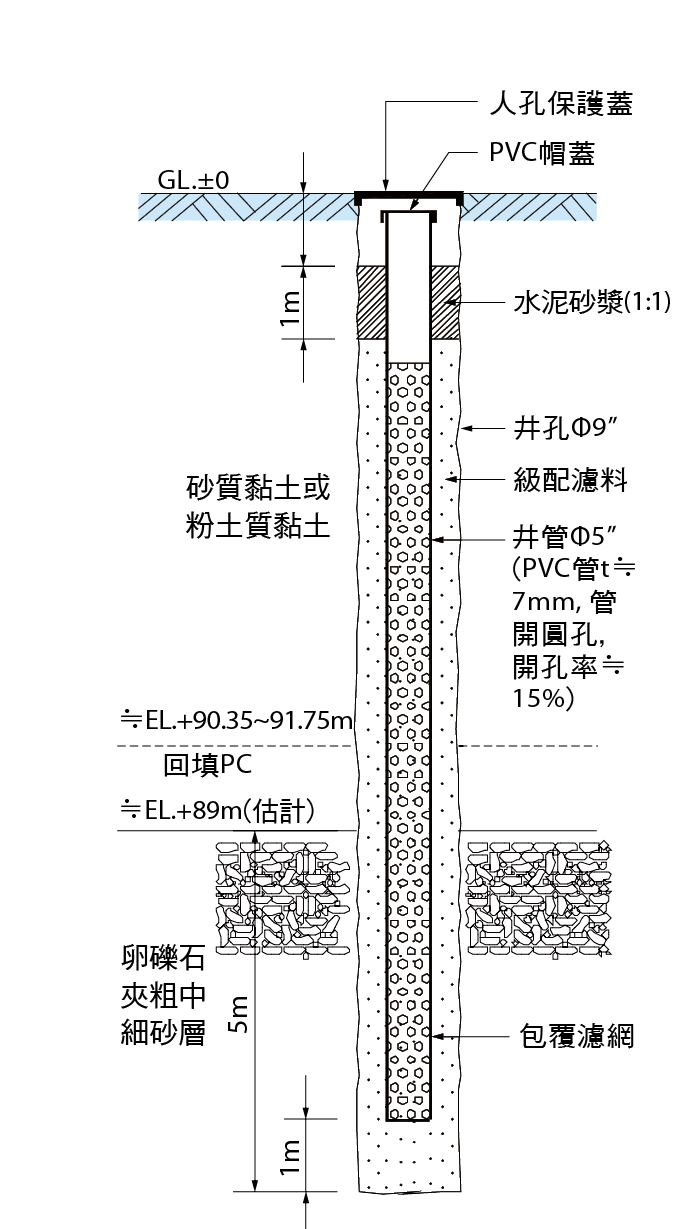

常態地下水位約高於海平面88米(EL+88m),十二廠六期廠區地平面約為EL+100m,地平面與地下水層之間尚有土壤層與卵礫石層,各地質高程(如 圖十七所示),一般而言,戶外雨水由地面進入土壤層後,會穿透卵礫層再進到地下水層排放,然而因工程基礎施工時,土壤層下方是使用劣質混凝土回填,因其穿透性不佳,導致雨天時雨水無法順利由土壤層排至地下水層,蓄積於劣質混凝土上方,其間水壓由建築物牆面孔隙滲漏至室內。依據BIM模型查出地下二樓高程為EL+91.65m,故可推論出地下一樓電梯井壁面與土壤層相鄰,對於該漏水狀況採取下列兩項應變措施。

圖十七、各地層高程示意圖管

- 針對防災中心與電梯井滲漏之牆面施打防水劑。

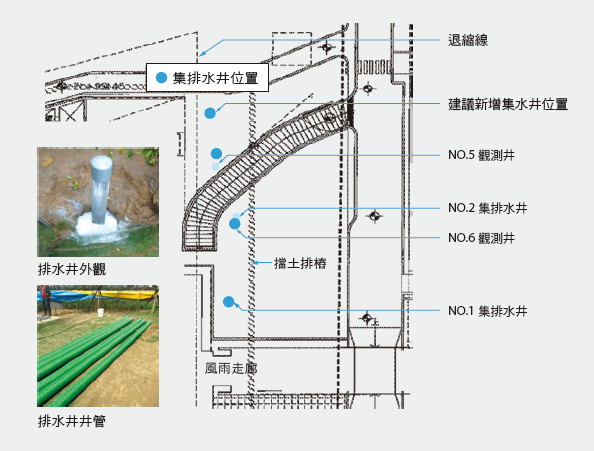

- 於建築物東北處設置四口集排水井(如 圖十八所示),穿透劣質混凝土層,將上方積水透過卵礫石層導引至地下水層。

圖十八、集排水井設置地點

集排水井設置深度必須要穿透混凝土層與卵礫石層,評估深度約為17米,設置後已進行排水測試以了解其效能,並定期利用高壓水沖洗井管內的堵塞物,上述改善工程施作完畢後漏水狀況已明顯改善,其證明以BIM模型協助抓漏問題成效卓著。

結語

十二廠六期廠區中管路系統甚多,在日常營運維護方面亦顯得繁瑣與複雜,當發生狀況時,管理者通常依靠本身經驗進行判斷與處理,以上述兩個案例來說,比較傳統查漏方法與利用BIM模型之差異,傳統的查漏方法,為確認管道位置需翻閱多種工程圖面,包含給排水、電力、空調、消防、土建等等,耗費時間且容易產生誤判;而BIM模型可結合多種系統圖面且利用3D方式呈現,使用者可立刻識別出各種系統配置方式,並透過圖資連結,迅速瞭解系統與設備資料,進而找到問題點,以提升工作效率。

BIM技術可使設施營運單位隨時掌握建築與系統之全盤架構,對於特殊緊急情況亦可導入BIM作為協助分析之工具,建議未來可廣泛利用BIM進行建築維護工作。

參考文獻

- Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Liston Kathleen, BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors, Hoboken, Second Edition, New Jersey: John Wiley & Sons Inc.(2011).

留言(0)