摘要

建築資訊模型技術於智慧建築標章申請與結合應用

Keywords / Building Information Modeling (BIM)15,Intelligent Building Certification,Review Application

我國智慧建築標章認證涵蓋範圍包括綜合佈線、系統整合、資訊通信、安全防災、健康舒適、貼心便利與節能管理等項目,本公司亦已於2012年針對新竹十二廠四期辦公大樓提出申請,最後取得國內首棟鑽石級智慧建築標章,在此申請作業準備過程中,透過反覆檢討亦也發現當中智慧化理念、各類系統圖說、系統整合、設施管理、安全防災、健康舒適與節能管理面向,係可再提升整體建築物營運管理效率,綜觀目前建築物管理應用技術,以建築資訊模型(BIM)係近年來於建築營造產業蓬勃發展的新技術,整合涵蓋建築空間設計、營建作業與圖資管理,因此本文將參考過去十二廠四期辦公大樓之智慧建築認證經驗,探討如何利用BIM技術的優勢加速申請作業,並與之結合應用,以強化智慧建築的整體效益。

前言

政府積極推動建築物為"智慧綠建築"之設計,也以行政力量規定一定金額以上之公有建築物須進行認證,但因"智慧建築"與"綠建築"為二不同之認證制度,須獲得此二種認證才是真正的"智慧綠建築"。因此,目前國內智慧綠建築發展上,智慧綠建築整合型建築尚屬萌芽期,故本公司投入智慧綠建築規劃設計或智慧化改善,必能對企業形象有正面助益。以「智慧綠建築」而言,其定義為「以建築為載體,導入綠建築設計與智慧型科技技術、材料及產品之應用,使建築物更安全健康、便利舒適、節能減碳又環保」,由前述定義中得知,主要是建築物規劃設計初期,採綠建築之生態、節能、減廢、健康進行規劃設計,並配合建築空間與建築元件,從人體工學、物理環境、作業型態以及管理型態等角度整合,將建築物內之電氣、電信、給排水、空調、防災、防盜及輸送設備系統與空間使用之運轉、維護管理進行自動化。為達到「智慧綠建築」之功能,應從設計、監造、營運與維護等從事整體規劃,增加建築整體智慧化之基礎設施並符合不同使用者的需求,能夠達到高效率的能源使用以及以人為本,成為一棟高度智慧化之建築並提高建築價值之成效。

台積電申請智慧建築標章經驗

隨著科技的進步,系統自動化能力越來越強大,智慧建築已是必然的趨勢,未來智慧建築將不是一棟昂貴的建築,而是將朝向普及化方向發展。因此,台積電也設立目標,未來所有新建之辦公大樓都將進行智慧建築之認證。首先我們必須知道相關的規範與認證流程,以下針對申請作業逐一說明。

前置作業─圖資蒐集

依據智慧建築標章之解說與評估手冊說明,申請單位需針對建築物進行自我評估與自我資料檢核工作,因此,需針對公司建築物內部進行資料核對,並針對資料核對部分予以修正或補充,其圖資內容包含建築、消防、門禁、停車管理、監視系統、網路電信、弱電系統或其他系統等。

申請流程

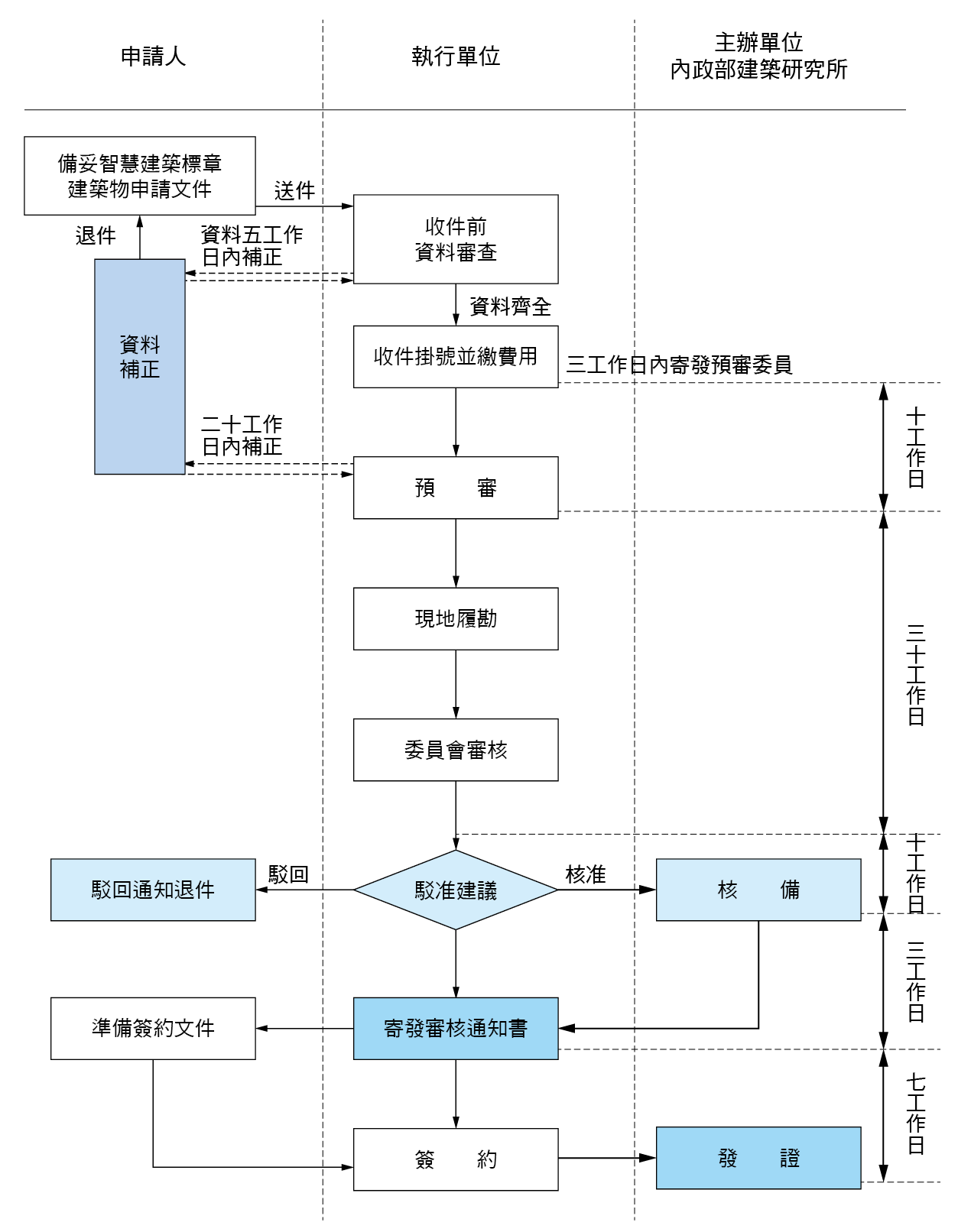

審查作業流程如 圖一所示。

圖一、智慧建築標章審查作業流程[1]

書面審查作業說明

竹科十二廠四期辦公大樓屬既有建築物,依據智慧建築標章審查作業辦法,第一階段需先經過預審,通過文件審查,始得辦理現場勘查工作,資料審查重點在於表彰建築物智慧化性能的設計,因此,詳細的圖面及規範解說即是書面審查重點。

現地履勘作業說明

書面資料預審完成後,由財團法人台灣建築中心召集相關智慧建築之審查委員們,前往十二廠四期辦公大樓進行現場勘驗工作,其主要審查步驟如下:(全程約一小時)

- 財團法人台灣建築中心針對十二廠四期辦公大樓進行預審過程進行解說。

- 台積電報告十二廠四期辦公大樓特色。

- 實地現場履勘工作,針對各指標重點參觀與說明,並針對委員疑問進行回答。

- 返回會議地點,審查委員提出其建議及看法,並進行答辯,若資料及回覆符合其要求,就會當場決議是否通過。

- 若無法當場滿足其提出問題,須進行補件解釋,待其回覆是否通過認證。

實際送審經驗

十二廠四期辦公大樓現已取得國內首棟鑽石級智慧建築標章,在過去送審經驗中,摘要彙整出建築物現況與實質作業問題進行分享,說明如下:

- 現況各系統以獨立運作管理為主,尚未能呈現智慧化連動管理,主要原因為各部門負責分工管理,且無法整合於同一網域內達成跨系統連動功能,對於未來日後系統提升時也可能將增加未來擴充成本,如系統資料庫未能共享,各系統自主管理資料欠缺整合利用。

- 較欠缺特有智慧建築特色,應於建築物規劃設計時,考量智慧化應用情境,思考員工各種生活所需,體現智慧綠色好生活的服務,為員工打造出最健康舒適辦公環境,對於外界亦能塑立台積電專有智慧建築企業形象,提升整體競爭力。

- 智慧建築規劃設計與施工,都是由台積電內部自訂定規範,也形成許多系統呈現方式與外界不同(各系統的圖面格式差異),竣工資料分部門分工各自行管理,因此,各部門間只會針對自行管理的部分進行提升或改善,無法做到有效的橫向連結。

利用BIM技術提升智慧建築審查作業

依據前述本公司在過去申請智慧建築建築標章經驗來看,前期送審文件準備工作是主要作業時間,如何將資料明確收集與呈現,讓審查委員一目了然是送審重點,因此,如可運用BIM的三維可視化功能特性,作為未來智慧建築標章輔助審查使用,必能提升作業效率與時程。為瞭解BIM技術可應用的層面,先針對BIM技術與應用於智慧建築審查作業進行探討。

BIM技術

國內外以BIM技術應用於建築物設施管理維護案例已相當豐富,因此,本文針對過去成功案例經驗及文獻資料進行分析歸納,藉以了解目前BIM技術發展現況及系統可應用之服務內容。

BIM主要的特色

- 輸入、輸出、使用、分析資料

在建築設施生命週期的不同階段會有不同專業人員輸入或修改模型資料,需要使用不同的軟體工具輔助設計。 - 資訊分享

在不同專業團隊間交換資料需要統一的資料格式以利資訊整合與交換。 - 物件

在BIM模型中每個物件皆有個別的身分與意義,參數(Parameter)則用來描述每個物件的屬性,例如形狀、位置、材料等等。

建築資訊模型(Building Information Modeling, BIM )

指的是在設施構建過程中(包括如建築物、橋樑、道路、隧道等),透過電腦虛擬空間模擬真實工程的作為,以協助營建流程規劃、設計、施工、營運、維護工作中之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念(而不是常被誤解的新工具)。BIM的技術特質對於公共工程品質的提昇、減少錯誤變更的成本浪費、有效縮短工期、跨專業整合與溝通介面管理等達呈顯著成效,國內外均已有許多成功案例。

因此,BIM在智慧建築專案流程內、不同階段執行前依照未來規劃的需求,以視覺化電腦系統模擬各種可能,並可確保建築專案在設計和營建過程中,保持資訊的協調、一致性以及可計算的資訊。

BIM應用於智慧建築審查作業

就發展智慧建築而言,應從設計、監造至運轉與維護階段進行整體規劃,進而提高建築智慧化功能、以滿足不同使用者需求、達到高效節能以及延長建築物使用壽命之成效。

綜觀目前送審作業,大都以2D竣工圖資為主,並配合規範輔以性能說明,其建築物各項子系統一般包含建築、機電、弱電等系統,竣工圖資則包含系統架構圖、系統昇位圖及平面配置圖等,在日常營運管理時,都是以2D圖資進行維護管理工作,作業上人員須具備基本專業背景才能判斷,且為達正確動作,人員需至現場再次確認,整體效率上較為耗時。反觀我們送審各類認證時,審查委員也是必須如此檢視,現今如能以BIM的三維可視化技術整合現況,必能提升各項審查效率,且較不易產生各自解讀的誤解。由於BIM能夠更有效的整合建築、結構、機電設計與營造廠、建物維護管理團隊,以下提出未來新建建築物整合BIM技術後對於智慧建築審查過程中預期效益。

- 更有效整合建築、結構、機電設計與營造廠、建物營運團隊等資訊,使用標準資料格式減少因檔案交換而產生的錯誤與遺漏。

- 透過3D視覺化的標準繪圖格式增加建築物現場精確度,提升審查委員判讀正確性,避免結果誤差。

- 送審資料須提供完整圖說及規範,可減少重複作業的浪費。

- 在原本的建築模型中附加更多設備資訊,有利於維護管理階段的管理。

BIM應用於智慧建築之預期效益

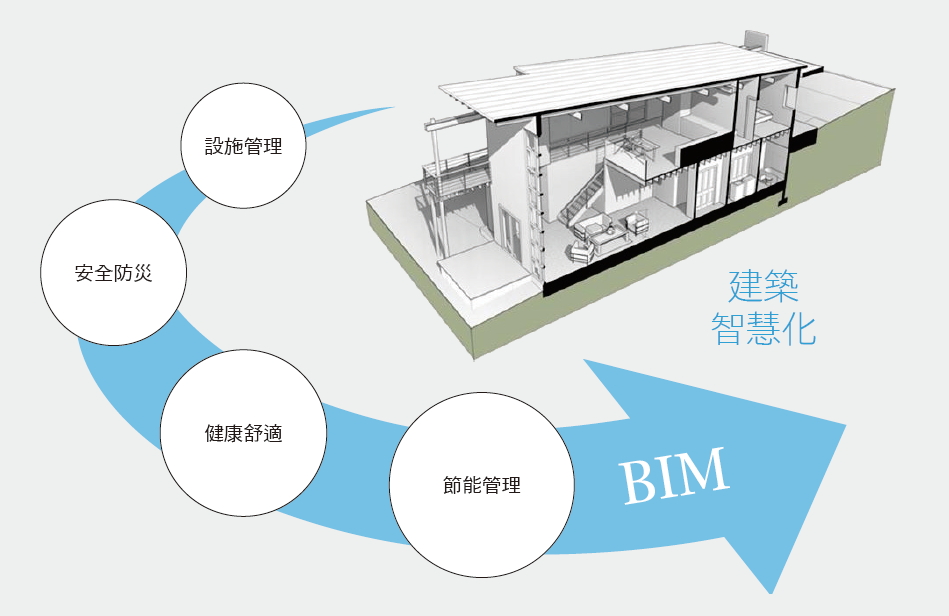

依照內政部建築研究所發佈之「建築智慧標章」認證系統,其評估項目包括「綜合佈線指標」、「資訊通信指標」、「設施管理指標」、「系統整合指標」、「健康舒適指標」、「安全防災指標」與「節能管理指標」等項目。公司在建築物經營管理過程中,已有長時間累積的經驗與蒐集使用者意見,將許多經驗導入系統建置中,加強生活服務機能,如再進化藉由此BIM工具提供3D視覺化、參數化、數位化與智慧化整合平台等功能特性,運用於建築管理,滿足維護人員的需求並帶來良好管理效益。以下針對BIM導入公司智慧建築說明如下,應用面向以「設施管理指標」、「健康舒適指標」、「安全防災指標」與「節能管理指標」為主(如 圖二所示)。

圖二、BIM 應用於智慧建築管理概念圖

設施管理指標面向

良好的設施管理能確保智慧建築各系統的正常運轉並發揮其服務功能。良好的維護可確保智慧化系統運作的可靠性、安全性,使建築物長期保持良好服務狀態。由於智慧建築設施具有高精密度與複雜性,一旦設施故障或損毀,其設施或建築物之智慧化功能恐將減弱或消逝。為能維持設施原有服務功能、延長使用壽命之目的,因此設施維護管理工作尤其重要。

在公司建築物內所建置的各項子系統,包含空調、電力監控、照明控制、門禁管理、防盜、消防警報、安全警報、停車場管理等系統,這些不同應用之服務子系統來自不同的設施製造商或系統商等,原先新建廠房及辦公大樓時所規劃建置各項子系統,也因控制資訊傳遞需求配置眾多專屬傳輸線路,當各子系統控制越細緻化時,所需線路就更複雜。然而,就實際維護狀況而言,現況設施管理作業上仍以2D竣工圖資進行查閱,當配合線路查修或增設控制線路時,2D圖資已明顯無法準確顯示真實現況,此時需再配合現場線路確認動作,間接提高了維修人力及時間成本。有鑑於此,日常設施管理服務上,當系統需進行維護保養工作時,需聯繫專屬製造商或系統商,曠廢時日,若導入BIM整合各系統後將能達成以下功能特性。

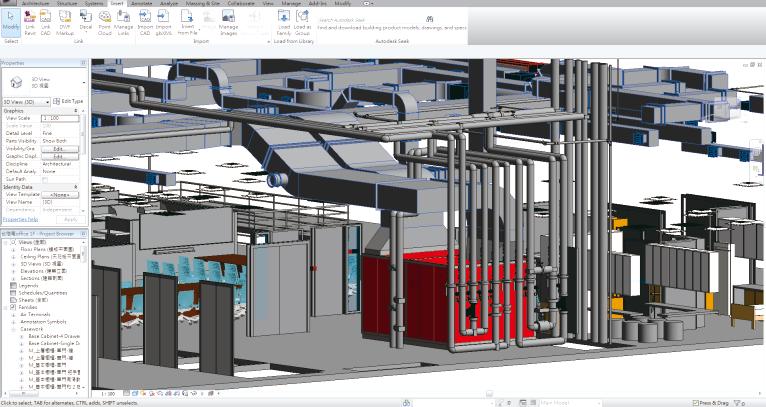

- 提供諸多智慧化設施維護、修繕所需之整合平台,將各子系統管線3D化呈現方便檢閱(如 圖三所示)。

圖三、BIM 應用管線3D 化模擬示意圖[3]

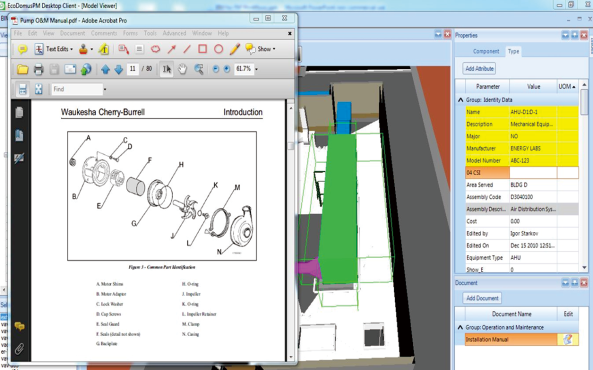

- 設施設備資訊快速查詢取得(如 圖四所示),如同設備履歷,提供完善供應資訊。

圖四、BIM 應用於設施維護管理示意圖[3]

- 透過模型(可沿用竣工模型)與設施資訊系統整合,將設施相關資訊傳輸、收集、記錄與儲存,並整合管理維護經驗,透過BIM視覺化、數位化模式與資訊整合性等呈現維護管理所需之資訊,維護人員可即時掌握設施狀況,有利於各設施維護作業排程、規劃等作業,達到完善的智慧化設施管理目的。

安全防災指標面向

「安全防災」效能係為智慧建築重要的安全評估指標,建築物透過自動化系統,分別從「偵知顯示與通報性能」、「侷限與排除性能」、「避難引導與緊急救援」三大層面,對於可能危害建築物或使用者人身安全之災害,事先進行防範、防止災害擴大並確保人員能順利避難逃生。

公司在日常安全防災工作上,依據消防防護計畫進行各項演練工作,以利於當各類災害發生時,建築物內人員可熟悉進行逃生動作及救災措施,現已建置完善的消防防護編制,當災害發生時,各責任編組將主動到位,降低災害並侷限影響程度;就建築物最常發生的火災為例,應用此技術可提供公司規劃火災或相關消防設施之配置規劃所需資訊。

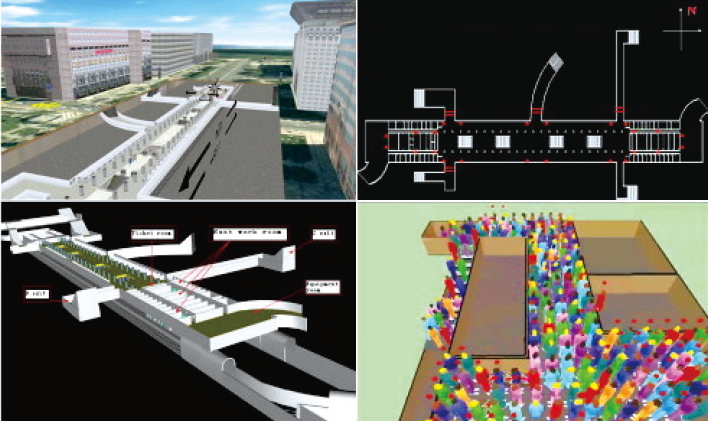

- 分析群眾的避難行為、安排人員迅速逃生動線(如 圖五所示),

圖五、BIM 應用於防災避難模擬分析示意圖[4]

- 分析建物逃生路徑可能發生堵塞之瓶頸並預先予以排除

- 透過模擬軟體對於火災及煙霧之擴散行為進行模擬,以規劃相關之防火排煙設施系統,俾使建築之防火性能更為提升。

健康舒適指標面向

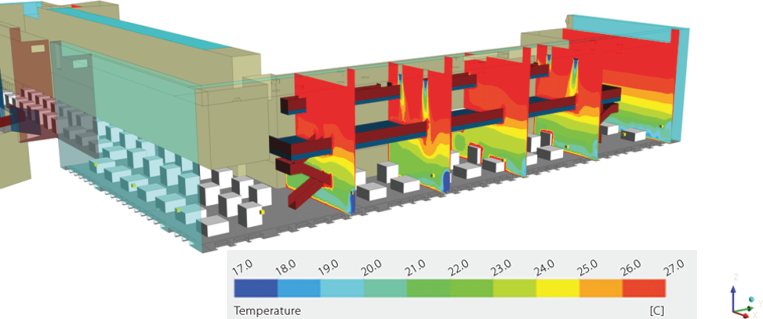

我國現行智慧建築標章是提供「健康舒適」的居住環境,而「健康舒適」指標區分成「空間環境」、「視環境」、「溫熱環境」、「空氣環境」、「水環境」與「健康照護管理系統」等六大項目。針對這些健康舒適環境需求,公司在過去辦公室設施服務經驗上,各個設施設備管理是以各別自動化監控平台來執行,並配合節能目標與空間舒適性作為調控基準,而現階段自動化監控平台環境主要呈現2D管理圖面,日常管理上以時程邏輯、感測裝置或其他需配合時機來進行各項設備啟停動作,優點為即時掌握設備運轉狀態、遠端管理設備啟停動作、即時監測環境數據與節能管理等,而原平台仍存在一些缺點,如監測數據僅能2D畫面呈現,各項設備啟停或調節時間亦僅依據此作調控等。未來如果轉換為3D模型,提升設備管控細緻度達到更能了解設備之間相互關聯性,並呈現系統流程視覺化,可做為建築物維護管理單位提早確認異常設備事發之問題點。例如:

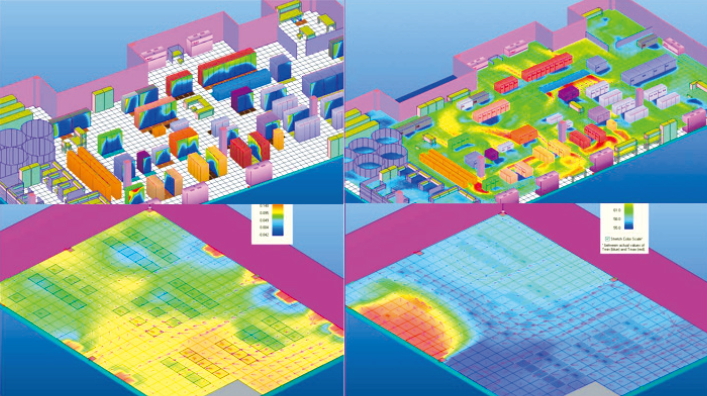

- 利用軟體模擬建物內溫濕度、照明、室內空氣品質狀況。

- 作為空間溫度分布、空間舒適度等環境因子綜合分析,用來評估與規劃最佳之空間使用、動線與智慧設施配置等,更可透過3D視覺化呈現,使空間及環境達到最佳化與舒適性的各項設備調控(如 圖六所示)。

圖六、應用於舒適化分析模擬示意圖[5]

- 各廠辦公區建置模型相互比較,思考未來辦公區域內設備運轉執行模式,達到各辦公區域設備自動化、舒適化與最佳化。

節能管理指標面向

隨著全球暖化效應衝擊及環保意識抬頭,促使建築物朝向智慧綠建築方向發展,由於能源日益缺乏,如何運用各類節能技術已漸成為智慧綠建築設計重要的課題。節能管理為智慧綠建築一項重要的節能評估指標,利用良好的規劃與設計,使其達到最佳節能效益,才是對能源及設施的使用有最佳的效率及最少浪費。現階段公司主要是透過所屬的自動化監控平台來執行能源管理工作,配合空間環境舒適度調節各項設施,使其運轉性能達到最大效益。

在過去公司建築物日常設施管理上,主要是以過去經驗與現場環境感測結果調整設備運轉最佳化,在節能目的與空間舒適性中取得最佳平衡點,提高員工生產力並降低抱怨度,但目前公司專屬大樓自動化監控平台特性,偏向目前普遍採取的做法,在實質運作管理上,大部分依據過去經驗執行管理工作,未來如BIM技術整合於公司建築節能應用上,預期將可達成以下功能特性。

- 應用BIM於空間最佳化與舒適化外,在建築物初步設計階段即可透過模型、基地與四周日照及氣候條件,模擬出建物內的採光、氣流、溫度狀況(如 圖七所示),

圖七、BIM 應用於能源管理- 分析模擬示意圖[6]

- 考量各種建物規劃設計方案,控制材料而不致於過度浪費,找出最好的節能設計

- 透過良好節能分析與視覺模擬,更能設計出兼具美感與節能的智慧建築。

於營運階段,BIM提供視覺化設施管理的解決方案,使設施管理作業更為便利,並有效地監控、掌握相關設施運作狀況,以確認其維持原有智慧化效能,對於異常設施狀況可立即分析差異原因並儘速排除,以保長期維持智慧建築的機能與永續經營。

結語

綜觀國內58棟榮獲智慧建築標章之建築物,雖至目前仍以本公司十二廠四期辦公大樓為唯一獲得鑽石級的智慧建築,但整體之整合及控制上仍有相當空間可以改善,經過整合應用BIM技術後,針對設施管理、安全防災、健康舒適、節能管理等面向可提出較佳的改善作法與預期效益,可更具體展現建築物智慧化性能、竣工圖面規範更妥善管理,以及3D視覺化的日常營運管理系統,並將自動化監控平台環境呈現3D視覺化管理介面,整合系統時程邏輯控制、環境感測裝置,來進行各項設備運轉啟停及優化控制,提供即時掌握設備運轉狀態、遠端管理設備、即時監測環境數據與最佳化節能管理等,除此之外,對於本公司日後申請智慧建築標章認證時,更能提高審查效率,因此,本文彙整申請智慧建築標章經驗,導入BIM技術,將可提供更快速之審查過程,並給維護管理人員一個更友善的管理平台,快速解決問題,讓辦公環境更加舒適,提昇員工的生產力。

參考文獻

- 內政部建築研究所,智慧建築解說與評估手冊2011年版,http://iblogo.tabc.org.tw/ibsm/upload/doc/20111017_IB2011book_update_35067092.pdf (2011).

- Critical Systems Testing, www.criticalsystemstesting.com/services/energy-management/computational-fluid-dynamics/,上網日期:2013-07.

- Aspenhills Consulting, Inc, aspenhillsconsulting.com/services/modelbasedfacilitiesmanagement.php,上網日期:2013-07.

- Liqiang Zhang,Yanhui Wang,Hongling Shi, Liang Zhang, Modeling and analyzing 3D complex building interiors for effective evacuation simulations, Fire Safety Journal, vol. 53, pp.1-12 (2012).

- Liqiang Zhang,Yanhui Wang,Hongling Shi, Liang Zhang, Modeling and analyzing 3D complex building interiors for effective evacuation simulations, Fire Safety Journal, vol. 53, pp.1-12 (2012).

- C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks, and K. Liston, BIM Handbook: A Guide to Building . Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors, Second Edition, Wiley, 2011.

留言(0)