摘要

隨著資訊科技及行動電子裝置的發展,虛擬實境、擴增實境及混合實境等科技新技術如雨後春筍般湧現,且已成功應用於石化、汽車及遊戲產業。本文透過文獻探討,分別介紹虛擬實境、擴增實境及混合實境等科技新技術,並依高科技廠房專案生命週期之規劃設計、施工及後續營運維持等階段,進行技術應用探討。

前言

現今3D實境技術應用至營建產業尚在早期發展階段,然而該技術在石化、汽車及遊戲產業已經呈現出強大的潛力。營建產業之高科技廠房專案具有相當的複雜度,於專案規劃、設計及施工階段均必須在短時間內完成。因此,若能善用3D實境技術的優點結合既有BIM資訊,應可縮短解決複雜問題的時間,提升專案成功的機率,相信將為未來營建產業乃至於高度競爭的高科技廠專案,帶來解決各項問題的新契機。

虛擬實境技術概述

虛擬實境

虛擬實境(Virtual Reality,VR)為一種經由視覺模擬技術所建構出的全虛擬環境。該技術經由電腦模擬、動態追蹤、人工智慧等技術合成虛擬模擬系統。使用者可透過穿戴式裝置及感應配件進入虛擬實境的環境中,透過高精度的模擬系統反應使用者的動作,可以及時、沒有限制地觀察三維空間內的事物,使用者仿佛身歷其境的感覺。

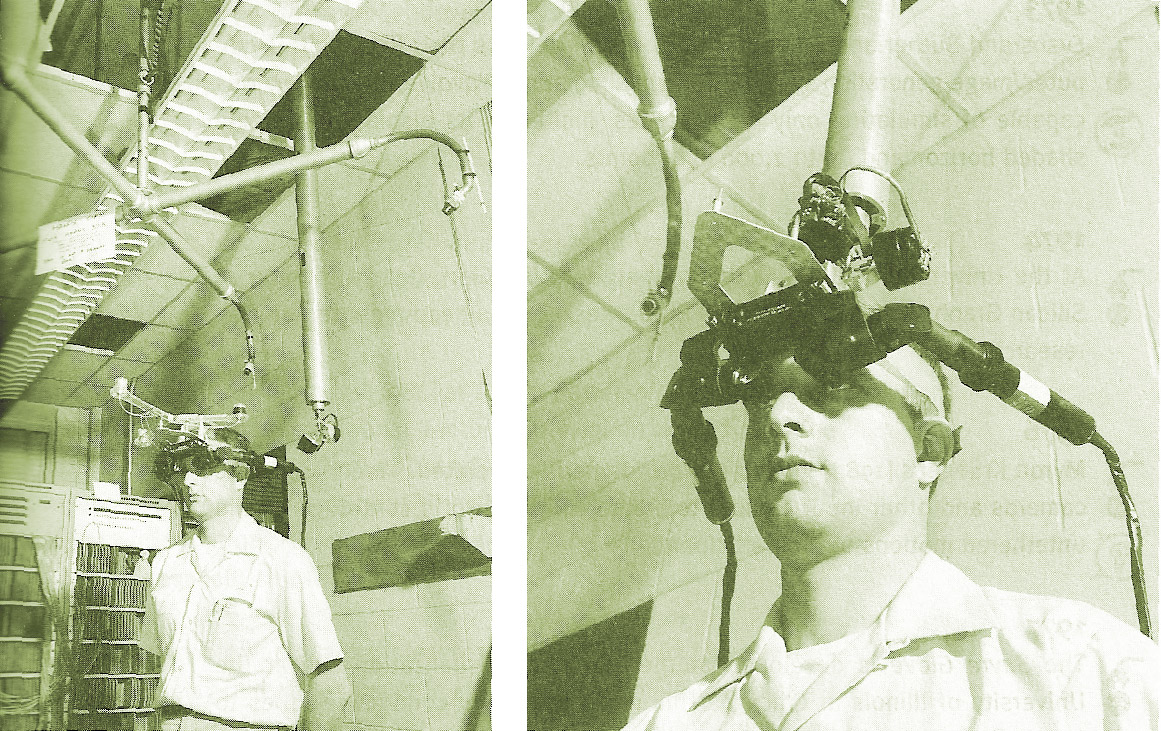

虛擬實境最早可追朔到1960年代,由電腦圖像教父Sutherland教授於1965年提出以電腦顯示三度空間的概念的 “Ultimate Display” 一詞而展開[9],並且於1968年提出第一個頭戴式顯示器裝置[10],如 圖1,促成後續有關空間中虛擬、真實交互技術等研究浪潮。

圖1、世界第一個頭戴式顯示器[10]

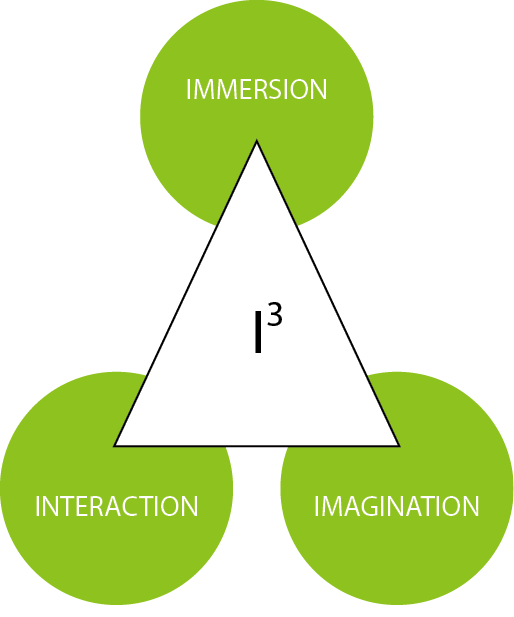

為了明確定義虛擬實境,Burdea & Coiffet於1994年提出虛擬實境的三要素(3I)分別為想像力(Imagination)、互動性(Interaction)及融入性(Immersion),如圖 圖2 [4]。

圖2、虛擬實境的3I[4]

針對虛擬實境的內涵,後續眾多學者增加補充說明。Latta於1991年指出必須具備視覺真實度、感測環境及動作控制等功能[6]。Sheridan於1992年指出虛擬實境必須具備可刺激人類感官的設備,與偵測並處理使用者行動的系統[11]。另外,林志勇等人於2005年指出虛擬實境具備的臨場感需要具備感官延伸的資訊[18]。虛擬實境根據不同的介面設備與目的被分類為五種類型:桌上型(Desktop VR)、融入型(Immersion VR)、投影型(Projection VR)、模擬機型(Simulator)及混合型(Hybrid VR),如 表1。

|

項次 |

VR 類型 |

說明 |

|---|---|---|

|

1 |

融入型虛擬實境 (Immersion VR) |

融入型虛擬實境又可稱為浸入式虛擬實境,使用者透過全罩型顯示器裝置完全隔絕外界環境,並包含視覺、聽覺、觸覺等刺激,進一步促使使用者完全融入虛擬環境之中。 |

|

2 |

桌上型虛擬實境 (Desktop VR) |

桌上型虛擬實境(Desktop VR)又稱為非浸入式虛擬實境,為最經濟的虛擬實境。該類型的只需使用一般的多媒體電腦與虛擬實境軟體,並搭配鍵盤、滑鼠等設備即可操作。 |

|

3 |

模擬器式虛擬實境 (Simulator VR) |

模擬器式虛擬實境(Simulator VR)又稱為載具型虛擬實境(Vehicle VR),其虛擬實境系統主要是使用在特一目的上,如駕駛、飛行等訓練等大型機台裝置。當使用者在操作時,虛擬實境系統會模擬各種儀器的真實狀況的反應給使用者。 |

|

4 |

投影式虛擬實境 (Projection VR) |

投影式虛擬實境(Projection VR)主要是使用單一或多個大型螢幕配合數個投影機以平面或三維立體呈現虛擬影像。主要特色將內容以展示的方法讓多人可同時觀賞。 |

|

5 |

混合型虛擬實境 (Hybrid VR) |

混合型虛擬實境為依照不同的需求整合上述四項類型的虛擬實境。整體而言,混合型虛擬實境在輸入設備與輸出設備的調整上彈性較大,且能滿足完整的虛擬實境介面多模式互動需求。 |

擴增實境(AR)

VR技術發展30年後,伴隨智慧型行動裝置的發展,擴增實境(Augmented Reality, AR)技術也逐步成熟。AR基本上為一種將虛擬資訊透過穿戴裝置擴增到真實空間中的技術,該技術必須結合空間辨識與虛擬模擬技術,並於透視裝置上將虛擬資訊顯示於擴增實境內。北卡大Azuma教授認為AR必須包括三個方面的要素[3]:

- 將虛擬物件與真實環境做結合功能(Combines Real and Virtual)。

- 具有即時互動功能性(Interactive in Real-Time)。

- 在三維(3D)空間中呈現(Registered in 3D)。

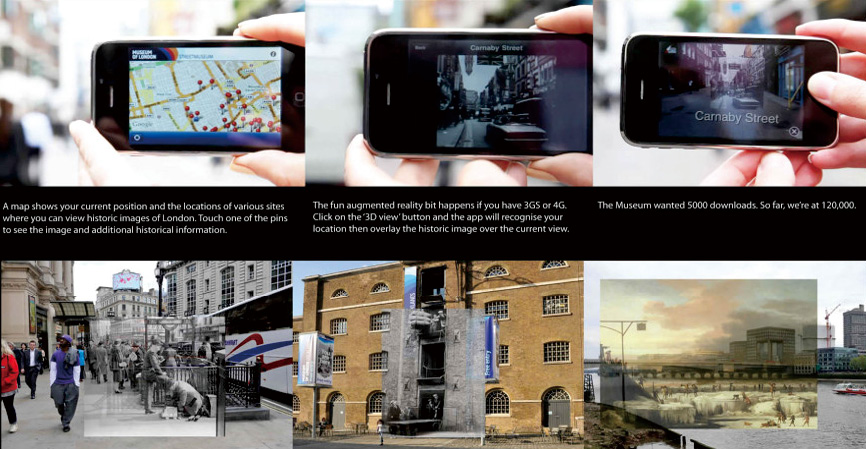

近幾年陸續出現一些AR的相關應用,例如,2010年倫敦博物館利用AR技術創造一款街頭博物館(Street Museum)應用程式 圖3及任天堂在2016推出以AR技術製作的互動虛擬遊戲"Pokemon GO" 圖4等;這些應用不需要花費巨額的成本,僅透過軟體技術,加上額外的虛擬物件模型資訊,就可做到使用者與環境互動效果。

圖3、Street Museum APP[19]

圖4、Pokemon GO[20]

擴增實境(AR)與虛擬實境(VR)間最大差異在於環境空間的真實性不同。VR目標為讓使用者進入全虛擬環境取代現實環境,當使用者在虛擬實境時,周遭的現實環境無法與虛擬實境做結合。而AR則為將現實環境空間加入一些虛擬資訊及物件,基本上還是存在於真實的環境。AR經常被運用於照相手機及頭戴式擴增實境裝置(head-mounted display, HMD)中,李傳房於2014年整理目前與未來AR的應用發展與趨勢[16],大致可分為以下7個方向:

- 製造、組裝與維修

- 醫療手術與管理

- 軍事訓練與戰鬥

- 旅遊導覽與路徑規劃

- 地理與建築模型展示

- 遊戲與互動娛樂規劃

- 個人資訊管理與行銷

混合實境

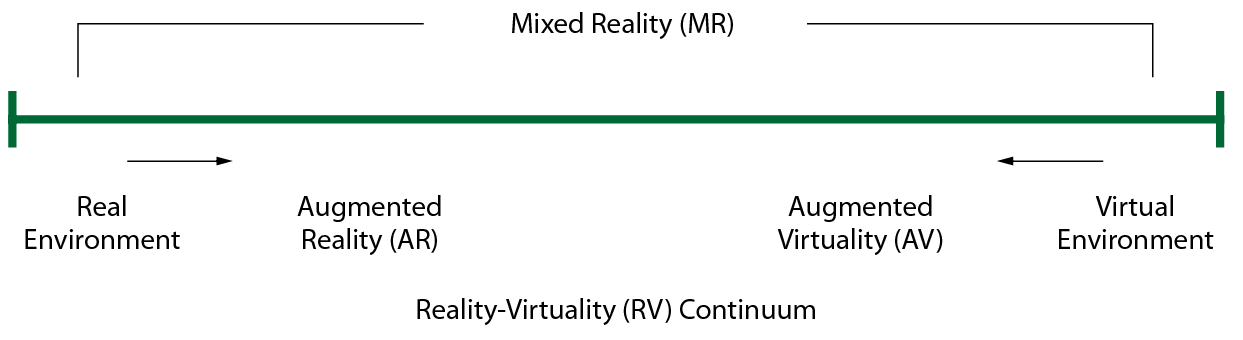

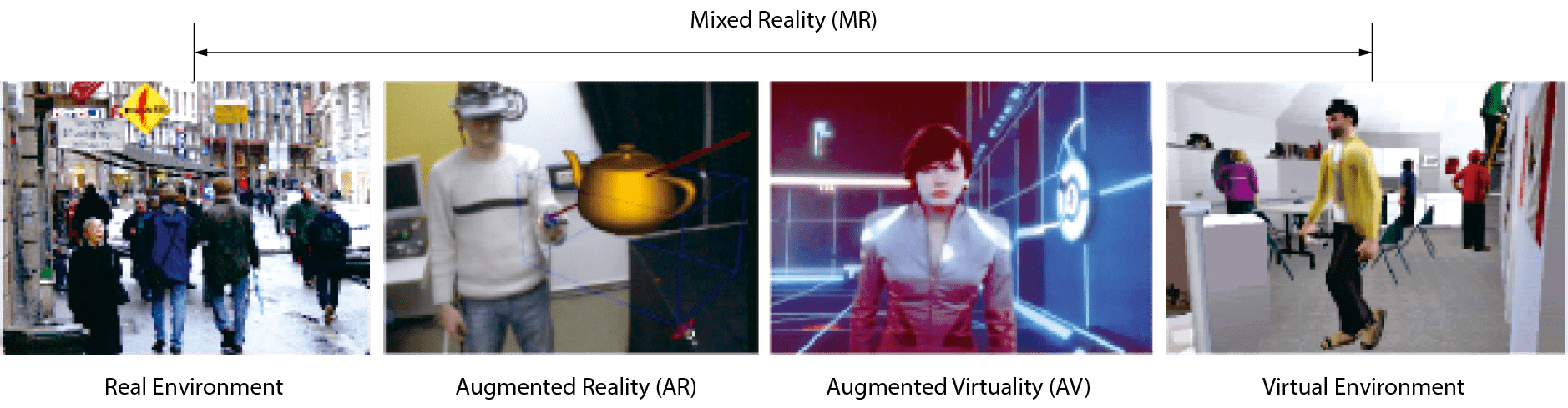

混合實境(Mixed Reality, MR)一詞同擴增實境由Milgram等人於1994所提出[7]。以真實與虛擬環境間的關係連續性做區分,真實環境和虛擬環境之間程度上的分界,靠近虛擬環境的為擴增虛境(Augmented Virtuality, AV);靠近真實環境的即為擴增實境;最後,位於虛擬於真實環境中間的即為混合實境(Mixed Reality, MR),如 圖5所示。

圖5、真實與虛擬環境區分圖[7]

簡而言之,VR為一種經由視覺模擬技術配合高精度顯示器所建構出的沉浸式全虛擬環境;AR本質上還是以現實為主,並透過透視裝置在真實環境中添加較簡易的虛擬資訊;至於MR則是將現實環境與虛擬環境進行更高程度的合併後的綜合實境,不只單純添加虛擬資訊於真實環境中,使用者可以透過半透明的顯示器看到真實的環境,但畫面中也會有許多虛擬物件影像,並可與虛擬物件進行互動等,創造一種似真似假的環境體驗,如 圖6所示。

圖6、真實與虛擬環境示意圖[21]

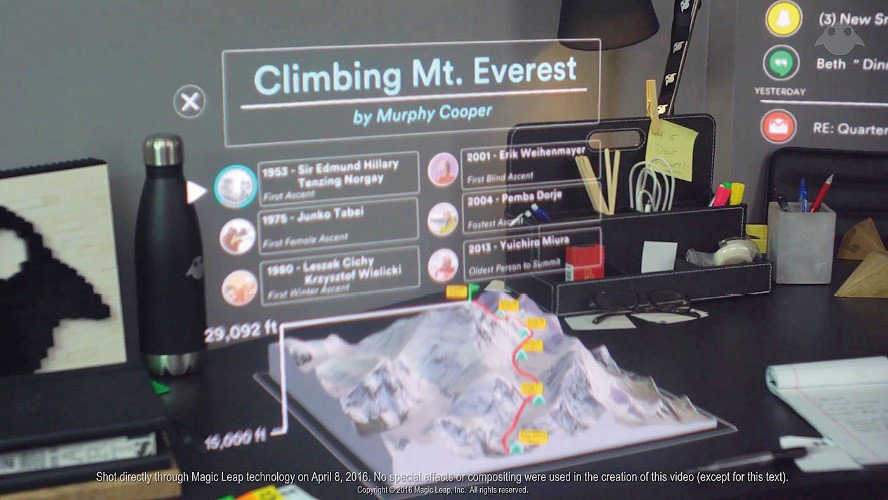

Pokemon Go(精靈寶可夢)的熱潮讓更多人認識什麼叫做AR,但在AR和VR之外,更讓人期待,且預期將更具影響力的,或許是MR。在MR的世界裡,裝置可提供的體驗遠超過虛擬世界。在這個世界裡,無論使用者在哪裡,裝置可以繪製所在的空間、操縱數位內容也如同在現實世界中一樣簡單且自然。在混合實境中,裝置需具有追蹤能力,且可輸出資訊至裝置上進而繪製、操縱數位內容。現實世界中的物件能夠與數位世界中的物件共同在並且即時的產生互動。

微軟公司(Windows)宣布2016年進入全面推動MR的新時代,該公司於2016第二季推出HoloLens頭戴式顯示器 圖7,透過顯示器上的感應器及掃描器,透過後端程式運算,使用者螢幕上可即時呈現現場環境與設計資料疊合畫面(3DHolography全像攝影),產生更直覺的3D視覺化,此外可透過語音及手勢操作軟體,提供更多後台相關輔助資訊,提高互動的廣度及決策的深度。 圖8為微軟公司的MR示意影片,在影片中結合真實與虛擬的應用,並且可以與虛擬的物體進行互動,提高設計構思表現。

圖7、Microsoft HoloLens 是一款MR 裝置

圖8、使用Hololens 應用MR 技術示意圖[22]

MR技術另一家新創公司Magic Leap,成立六年來陸續吸引阿里巴巴、Google投資,至今募資金額已經高達14億美元,公司市值也隨之來到45億美元。Magic Leap透過自家開發的四維光場圖像顯示技術「動態數位光場信號(Dynamic Digitized Lightfield Signal)技術」,可以將圖像直接映射到使用者的視網膜,與傳統的二維顯示相比,四維光場顯示最大的特點在於可以呈現不同深度的圖像,使用者觀察近景或遠景時,都可以看到真實的聚焦和失焦效果。使用者利用特殊光子光場晶片,能夠感受實體物體與虛擬資訊交互呈現的環境,如 圖9所示。

圖9、Magic Leap 發表MR 技術示意圖[23]

高科技廠房專案生命週期應用探討

綜觀各項3D實境技術發展趨勢,MR等相關3D實境技術未來勢必成為營建產業下一階段發展的新技術,原因有二:

- 因為BIM (Building Information Modelling)技術的推廣,建築數位化資料已逐漸完成建構完備。

- 隨著3D頭戴顯示器技術的精進,透過微軟HoloLens或Magic Leap頭戴顯示器,虛擬物件(建築)可與實際現場環境進行資料整合及呈現。

高科技廠房專案在營建產業具有工程困難度高、施工工期短、廠商眾多而界面複雜、設備安裝為導向、工程品質要求較傳統營建工程高等特性[17],因此若能在生命週期各階段妥善應用各項3D實境技術,應能提升高科技廠房專案各階段之執行效率。

規劃設計階段

結合實際現場環境資料、提升設計效率

營建專案進入規劃設計階段時,建築師、顧問公司等設計公司需與業主進行溝通,了解業主對於工程專案的需求後進行設計。其中,對於業主角色而言,並非所有業主都能夠清楚明瞭2D工程圖說。因此在設計階段建築師往往會花費許多時間在與業主的溝通,並且持續調整設計。若能夠將富含參數化資訊的BIM技術整合VR、AR或MR等技術,在設計階段即結合這些技術一同發展,應該可促進溝通效率,節省溝通時間與成本。

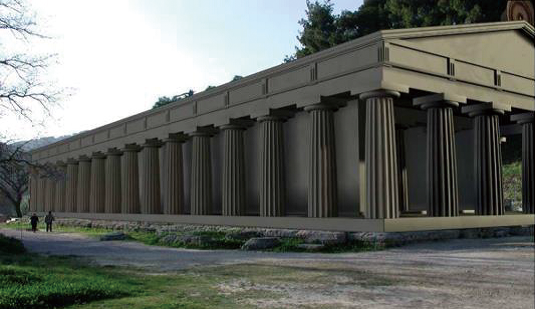

過去建築師常利用照片及影片說明未來建築物可能的外觀、材質及室內設計,建築師可以透過AR技術,結合實際現場環境資料,進行互動性的設計溝通,產出更直觀的設計成果。例如透過AR技術建立的系統,可於原地址重現希臘神殿的虛擬影像[13],如 圖10。

圖10、透過AR 技術於現場重現建築原貌[13]

提升專案遠端協同合作效率

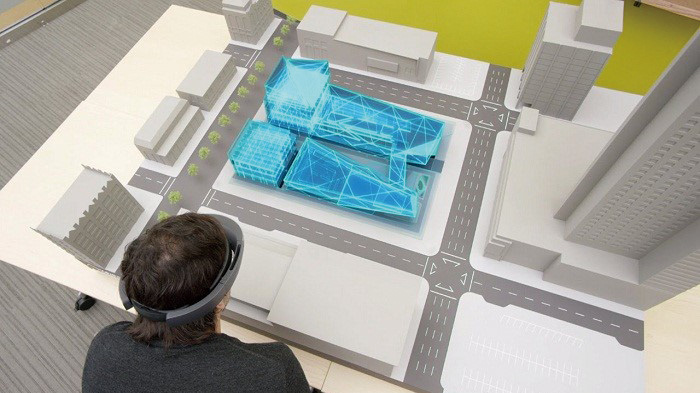

MR技術的應用潛力更為巨大,專案團隊成員於專案各階段,可使用頭戴顯示器提供更視覺化協同合作的機會。例如於設計過程中,設計師與專案團隊可以檢視並與3D模型互動,利用實體環境及虛擬數位資訊,提供自然與複雜資訊互動的環境,探索複雜的建築交界介面,改善溝通效率,如此有利於分享創意點子,提升變更管理效率。此外,也可利用3D實境資料建立溝通作業平台,讓各成員能異地與遠端專案成員合作,如 圖11、12所示。

圖11、MR 技術輔助設計示意圖[24]

圖12、多人應用MR 技術遠端合作示意圖[25]

施工階段

視覺化現場溝通、促進施工動線規劃效率

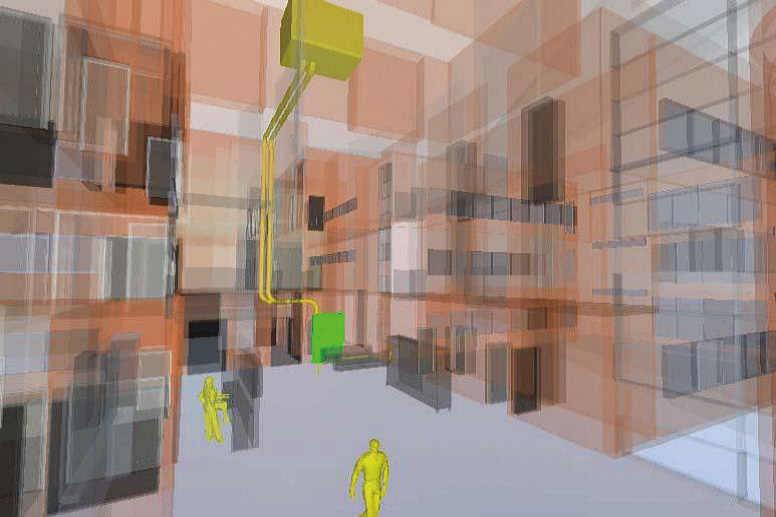

高科技廠房由於工時短、建物量體大,工人數量多,因此管理施工動線的管控,增加營建工程的安全性非常的重要[15]。Woodward及Hakkarainen提出依照BIM技術模型,結合時間表及準確的地理資訊,創造現場虛擬與真實交替的混合實境,如 圖13。該應用可促使專案團隊在施工時期,進一步考量當地地理環境,並與相關專案團隊溝通,降低與需求不同的影響。另外,承包商可對於工地進行施工動線評估、交通維持計畫等應用,進一步提升工程品質。

圖13、現場應用AR 技術評估施工動線示意圖[15]

呈現整合資訊、提升現場問題解決效率、減少施工重工風險

在營建工程的施工階段中,承包商必須進行清圖、檢討及按圖施工的工作,以維持工程品質。其中,承包商與建築師等專業角色需於該階段進行圖說檢討、現場工人管控、進度管理、成本管制等工作內容,如以新技術加以輔助,會達到更好的管理。過去我們常見平板電腦在工地的使用,隨著頭戴顯示器及虛擬技術的發展,施工管理將有所不同,建築專案現場需要考量許多因素,如可以結合模擬技術將會更添助益。

過去於現場許多地下管線經過的地方常常仍存在資訊整合不足的問題,往往在工序尚未整合完備前,現場開挖還是可能挖到管路,增加許多的施工風險[8]。Roberts等人研究將此問題利用擴增實境方式解決。專案先透過資料庫整合地下管線資訊後,再將地質構造、大氣管、油管等管道設施,結合GPS定位導航系統匯入擴增實境的裝置中,促使工程師可快速藉由平板等裝置半透明的顯示地底下的管道位置,降低現場施工風險,如 圖14、15所示。

圖14、AR 技術應用顯示地下管線示意圖[8]

圖15、AR 技術應用顯示地下管線示意圖[12]

此外,若建築物中有施工後無法看見的元件,如隔間板所遮住的各管道,透過使用MR技術,使用者可不用拆解原先建築即可了解該管線位置,經由符合實際尺度大小的視覺輔助,現場施工人員能減少對資訊誤解的程度,藉由更好的溝通平台,提升施工效率。Trimble公司2016年也使用微軟Hololens展出MR技術應用在營建現場的概念示意,工地施工人員可以在工地現場使用MR技術,透過雲端溝通平台,分享建物各項數位資訊,如 圖16所示。

圖16、Trimble 公司發表MR 技術應用於工地現場確認施工管線示意圖[26]

營運維護階段

高科技廠房由工程新建階段進入營運維護階段後,為確保廠房運作正常,各項廠房設施維修正確性及即時性顯得相對重要。因此,若在此階段,利用BIM技術的參數化資訊配合AR、MR等技術,維修操作人員可以充分了解各維修構件資訊,並透過3D頭戴顯示器顯示維修構件相關維修虛擬資訊,協助維修人員更快速的了解構件的資料,將進一步提升維修管理效率。

提升後續維修效率

Ammari及Hammad提出利用富含參數化資訊的BIM模型結合虛擬視覺模擬技術進行各物件的維護系統[1]。該系統將BIM模型經由IFC轉換出可使用於營運維護階段的ifcXML資料庫,再經由ifcXML資料庫為基礎連結相關資訊(如感應物件RFID、煙霧偵測等)上傳至雲端,管理者即可利用VR、AR、MR技術快速檢查物件回傳至系統,持續追蹤更新系統,達到營運維護的功效,如 圖17所示。

圖17、BIM 結合3R (VR/AR/MR) 系統架構[1]

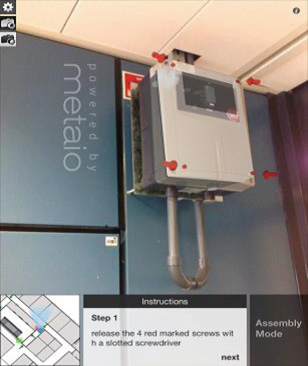

Koch等人導入一個基於BIM結合AR技術應用於建築物維修作業的概念框架[5]。行動裝置介面連結需要檢測的物件,並顯示該物件的BIM資訊,對於該物件的維護動作於行動裝置內顯示,如 圖18,使用者可依照AR資訊步驟進行維護檢查,可更直覺化進行維護管理。

圖18、結合BIM、AR 技術應用維護管理示意圖[5]

Woodward等人結合追蹤感應器及擴增實境技術建構一個營運維護系統[14]。文中一例指出,使用者感覺到空氣中有異常的悶熱,維護人員可經由感應器及擴增實境裝置了解問題所在,並且進一步經由資訊的交換回傳主機位置,維護人員可經由主機設定調整損害的機器,降低機器的傷害,如 圖19。

圖19、結合BIM、AR 技術應用維護管理系統示意圖[14]

提升訓練成效

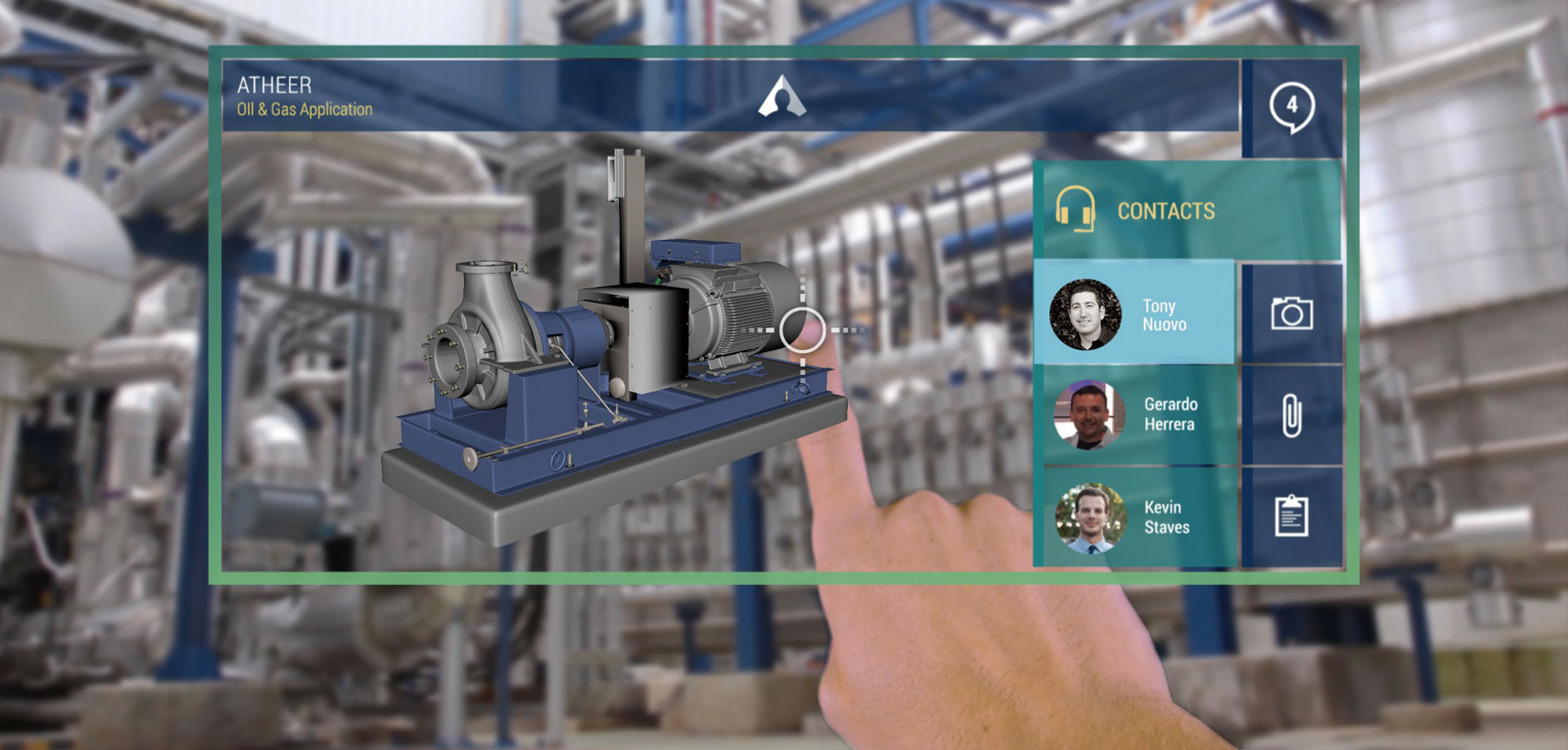

AR技術已成功導入在汽車、石油及天然氣產業維修訓練應用中,在現場維修動作尚未進行前,維修人員可以先在虛擬世界熟悉作業環境,透過頭戴顯示器及MR技術,受訓者可實際感受及操作物件,受訓者可在更安全更有效率的安排及指導下,完成各項維修基本教育訓練,這些3D互動虛擬訓練比傳統的紙本或影帶教學更為有效,如 圖20、21。

圖20、AR 技術應用維修輔助示意圖[27]

圖21、AR 技術應用維修輔助示意圖[28]

美國最大工業技術及服務公司,通用電器(General Electric Company, GE)自2015年起投入大量資源改善傳統紙本維修手冊,將維修手冊各項維修步驟3D數位化,搭配AR技術,維修訓練人員可在3D頭戴顯示器中,顯示各項維修步驟及資訊,減少維修錯誤發生的機率,並且主動警示錯誤維修動作。維修過程時,維修人員透過頭戴顯示器螢幕,能於維修過程即時接受維修中心發佈的最新維修公告,避免資訊落差導致的錯誤維修成本損失,另外維修中控中心也可以接收維修者視角畫面及維修動作資訊,提供主動協助及避免管制落差,如 圖22所示。

圖22、AR 技術應用維修系統示意圖[29]

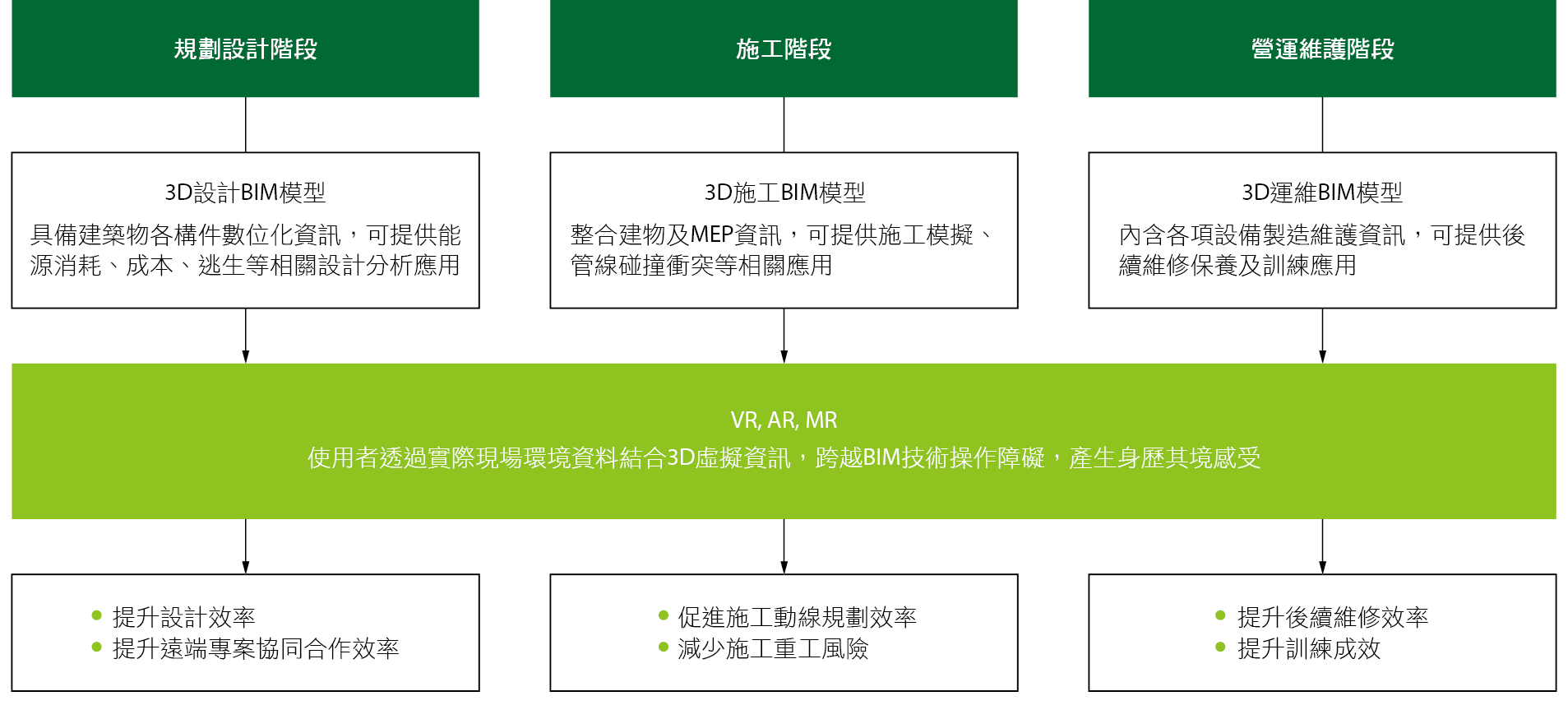

綜合前述高科技廠房專案生命週期各階段的應用,以既有的BIM資訊模型資料庫為基礎,透過實際現場環境資料結合3D虛擬資訊,3D實境技術可強化使用者產生身歷其境感受,跨越BIM技術操作障礙,提升各階段協同合作效率,如 圖23所示。

圖23、MR 技術應用效益圖

結論

跨越BIM技術操作障礙 3D實境技術將是下一代營建新技術

2016年7月Trimble和中建一公司(Trimble and CSCEC No. 1 Building Group Corporation Limited)已經展開合作,導入MR等3D實境技術進入中國營建產業先導專案中。由此可知,AR及MR技術應用至營建產業的趨勢正逐漸發展中,研判3D實境等技術未來將逐漸成為營建產業下一階段發展的新技術。探究其原因,除行動資訊裝置及網路基礎環境已發展成熟外,其中最重要的因素在於3D實境等技術可解決過去BIM專案執行過程中,常面臨BIM軟體操作環境限制的障礙。過去受限操作系統及操作技巧,專案團隊必須與熟悉BIM軟體人員協同合作,才能進一步享用3D視覺化成果。但隨著頭戴顯示器及3D實境技術的成熟,此障礙將隨之降低,專案成員可利用更直覺式的3D實境技術,能在會議室及工地現場進行更充分的討論與溝通,達到更好的專案效率。

依前文彙整之3D實境技術文獻研判,雖然3D實境技術應用至營建產業尚在早期發展階段,然而該技術在石化、汽車及遊戲產業已經呈現出強大的潛力,相信將為未來營建產業,或是高度競爭的高科技廠專案的執行流程中,帶來各項解決問題的新契機。

仍需要厚實的3D數位化資料庫作為後盾

萬丈高樓平地起,炫麗的3D實境技術背後的基礎資料必須要變得越來越豐富。除了仍需建構完整的3D BIM模型資料外,專案團隊要運行一個能夠容納各技術團隊的3D實境所需要的伺服器、頻寬、儲存以及遠端處理功能,這都需要透過強大的基礎建設(Infrastructure)及大資料(Big Data)的運算能力才能執行,以上均有賴專案領導人及團隊前瞻性的遠見,持續投資軟硬體技術設備,才能逐步建立未來營建新技術的競爭優勢,改善專案執行效率。

參考文獻

- Ammari, K. E., &Hammad, A., “Collaborative BIM-based Markerless Mixed Reality Framework for Facilities Maintenance”, Computing in Civil and Building Engineering, pp.657-664, 2014.

- Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., &MacIntyre, B. (2001). Recent advances in augmented reality. IEEE Computer Graphics and Applications, 21(6), 34- 47.

- Azuma, R.T., “A survey of augmented reality”, Teleoperators and Virtual Environments, Vol. 6, No. 4, pp. 355-385, 1997.

- Burdea, G., &Coiffet, P., “Virtual Reality Technology”, John Wiley & Sons, Inc., 1994.

- Koch, C., Neges, M., Konig, M., Abramovici, M., “BIM-based Augmented Reality for Facility Maintenance using Natural Markers”, Proceedings of the 2012 EG-ICE International Workshop on Intelligent Computing in Engineering, 2012.

- Latta, J. N., “When Will Reality Meet the Marketplace? ” Virtual Reality’91, The Second Annual Conference, San Francisco, pp.109-141, 1991.

- Milgram P., Takemura H., Utsumi A., Kishino F., “Augmented Reality: A Class of Displays on the Reality-Virtuality Continuum”, Proceedings of Telemanipulator and Telepresence Technologies, Vol. 2351, pp. 282-292, 1994.

- Roberts, G. W., Evans, A., Dodson, A. H., Denby, B., Cooper, S., Hollands,R.,. “The use of augmented reality, GPS and INS for subsurface data visualization”, FIT XXII International Congress, 2002.

- Sutherland, I.E., “The Ultimate Display”, Proceedings of IFIP Congress, pp. 506–508, 1965.

- Sutherland, I.E., “A head-mounted three-dimensional display”, Proceedings of the 1968 Fall Joint Computer Conference, pp. 757–764, 1968.

- Sheridan, T.B., “Musings on Telepresence and Virtual Presence” ,Teleoperators and Virtual Environments, Vol. 1, No. 1, pp. 120-126, 1992.

- Schall, Gerhard, “Handheld Augmented Reality in Civil Engineering”, 4th Conference on Computer image processing and its application in Slovenia 2009 (ROSUS 2009), 2009

- Vlahakis, V., Ioannidis, N., Karigiannis, J., Tsotros, M., Gounaris, M., Stricker, D., Gleue, T., Daehne, P., Almeida, L., “Archeoguide: an augmented reality guide for archaeological sites”, IEEE Computer Graphics and Applications, Vol. 22, No. 5, pp.52-60, 2002.

- Woodward, C., Kuula, T., Honkamaa, P., Hakkarainen, M., Kemppi, P., “Implementation and evaluation of a mobile augmented reality system for building maintenance”, Proceedings of the 14th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality,pp.16-18, 2014.

- Woodward, C., &Hakkarainen, M., “Mobile Mixed Reality System for Architectural and Construction Site Visualization”, Augmented Reality - Some Emerging Application Areas, ISBN: 978-953-307-422-1, 2011.

- 李傳房,高齡使用者擴增實境互動導覽介面研究,福祉科技與服務管理學刊,頁243-258,2014。

- 張書萍,高科技廠房營建工程特性之調查與分析,碩士論文,國立交通大學土木工程學系,2001。

- 林志勇、黃維信、宋文旭、許峻嘉,認識虛擬實境,全華圖書股份有限公司,2005。

- http://www.mydesy.com/museum-of-london-app

- http://times.hinet.net/news/18862748

- http://www.mixedrealities.de/

- https://www.youtube.com/watch?v=2MqGrF6JaOM

- https://news.xfastest.com/其他/16773/magic-leap-and-vr-and-ar/

- https://www.youtube.com/watch?v=rCRa_l8YZ7k

- https://www.youtube.com/watch?v=rCRa_l8YZ7k

- http://mep.trimble.com/extensions/articles/mixed-reality-for-aec-industry

- https://www.youtube.com/watch?v=P9KPJlA5yds

- http://www.continental-corporation.com/www/pressportal_com_en/themes/press_releases/3_automotive_group/interior/press_releases/pr_2015_04_15_diagnoseportolfio_en.html

- http://www.eniday.com/en/education_en/the-reality-behind-augmenting-progress/

留言(0)