摘要

從綠建築到永續生態城市

他山之石可以攻錯,從瑞典馬爾摩城市的再造,可以作為我們由「綠建築」到「綠色園區」,最終成為「永續生態城市」的規劃參考;低碳城市的推動是一個起步,由點到線,再拓展至面時,台灣就可成為一個永續綠色生態小島,人們可充分享受陽光、綠意與親水的恣意生活。

綠建築

何謂「綠建築」? 從專業角度來看,綠建築是以一棟建築從基地選擇、交通運輸、能源效率、再生能源、水資源、廢棄物減量、資源回收再利用及室內空氣品質等方面進行評估,以得分高低判定這些建築是”深綠”或是”淺綠”。這樣就足夠了嗎? 這就是綠建築嗎? 台灣到100年6月30日前通過的綠建築案件,候選綠建築證書有2,321件,綠建築標章有650件,其中鑽石級標章有15件。分散在北、中、南各地,無法造成群聚效應,也就無法引起社會共鳴與群起效尤。

地球資源逐漸匱乏,氣候變遷與生態破壞造成的自然反撲越來越嚴重,對人類社會的發展造成嚴重的破壞與威脅,「永續發展」成為一門新顯學,各國學者大聲疾呼,不斷提出相關的建言與願景,從生態規劃設計、生態園區、生態社區等強調節能、減廢、健康、與環境共生之觀念因應而生,跨領域整合而成生態城市。

從基礎比較,「綠建築」偏向操作面向的架構,係指在建築生命週期(指由建材生產到建築物規劃設計、施工、使用、管理、及拆除之一系列過程)中,消耗最少地球資源,使用最少能源及產出最少廢棄物之建築物。「生態建築」則是利用建築物當地的環境特色與相關自然因子(比如陽光、空氣、水),使其適合人類居住,並且降低各種不利於人類身心任何環境因素作用,同時,儘可能不破壞當地環境因子循環,並確保當地生態體系健全運作,能合乎此等生態考慮之建築設計。「永續建築」則以尋求降低環境負荷、與環境相容,且有利於居住者健康的建築,也就是將建築物的內外包含了生態、綠化、以及健康等建築概念統合在一起,以達到整體性環境的整合,具有環保的概念。

永續生態城市

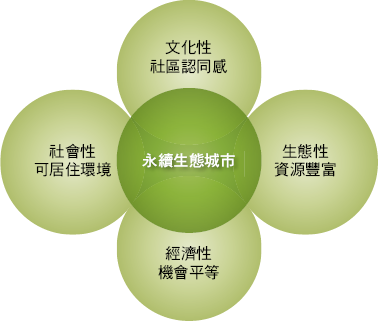

「永續生態城市」的特色在於透過空間硬體規劃加上軟體配套來降低對生態的衝擊。城市裡強調環境與自然的和諧,透過增加水域與綠地面積,營造多樣性生態系統,映入眼簾的是生意盎然的街道與河川,走在路上聽到的是悅耳的蟲鳴鳥叫聲。生活中普遍使用再生能源來減少溫室氣體排放,並且搭配各種資源回收機制來減少廢棄物產出,透過便捷的大眾運輸系統減少私人車輛的行駛與廢氣排放及空氣汙染。因此「永續生態城市」的規劃必須包含底下幾個重點:

永續生態城市涵蓋面

- 有效率的利用土地—減少私人汽車的使用,以步行、腳踏車及大眾運輸為主,並採用電力或再生能源來做為運輸動力來源,城市生活機能設施緊密搭配,減少都市的向郊區延伸擴張,都市的邊緣以河流或是綠地為自然屏障保護,以師法自然的方式抑制土地的開發,儘量減少優良農地的使用及溼地的破壞。

- 能源使用的效率化—盡可能的運用當地特色來開發再生能源,如:太陽能、風力、生質能等發電模式,以減少溫室氣體排放、防止資源耗竭、降低空氣污染並減少對化石燃料的依賴。

- 規劃良好的資源回收系統—透過資源回收的規劃與執行,達到城市最少量的廢棄物,最基本的資源回收物品:鐵鋁罐、紙類、寶特瓶等,特殊物品設立回收站來重新利用,如:電器用品、車輛、塑膠、木材、鋼材等。人為資源回收物品:廚餘與水肥,將回收的廚餘與水肥所發酵的沼氣可用於發電,殘渣可製成有機肥料,讓物質充分利用其價值並將掩埋量降到最低,並且減少汙水量的排放,讓河流生物更加豐富與生機。

- 減少碳足跡的排放—不使用高耗能的建築材料,如:鋼筋混凝土、石材等。建築物結構合理化、建築輕量化、耐久化,盡量以木材或可重複使用的材質搭配節能設計,公共空間透過景觀規劃增加水域、透水舖面與綠地面積,可有效減低都市熱島效應,並且營造出貼近自然生態的居住環境,復育出多元的生態系統。

台灣未來展望—低碳城市

98年全國能源會議規劃「低碳城市推動方案」,整合地方政府推動減碳城市,預計100年每個縣市完成2個低碳示範社區,共50個低碳社區,103年推動4座低碳城市,2個低碳島,109年完成北、中、南、東4個低碳生活圈,透過引導綠能產業團隊,結合金融體系及民間資金進入社區,一方面提升社區的綠色生活實踐,增加地方就業機會,並營造有利自發性複製成長的政策大環境,讓低碳社區逐漸複製成長為低碳生活圈;將採取以下幾種模式進行:

- 再生能源及節約能源—鼓勵再生能源開發使用、補助太陽能熱水系統安裝、輔導建築物節能技術的導入。

- 低碳運輸—推動電動機車及電動車產業發展、推動購買電動機車、汽車充電換電池之營運模式、推動建置電動公車等低碳運具所需周邊使用環境。

- 水資源循環利用—推廣使用省水設施與器材,及輔導節約用水推廣、設置雨水貯留設施。

- 環境綠化—推動社區植樹綠美化。

- 低碳建築—獎勵民間建築物進行綠建築改善設計示範、補助社區採用綠色工法進行建築立面修繕與簡易綠化,減少社區普遍老舊之觀感。

國外發展範例—瑞典未來之城 馬爾摩(Malmo)生態城市

位於瑞典南方第三大城馬爾摩,最初是以港口為起源地,但隨著重工業造船產業逐漸式微,又遇上70年代石油危機衝擊,種種因素使得馬爾摩區域發展,面臨勢必轉型的嚴峻考驗,當地政府規劃馬爾摩未來以智慧、知識、經濟及生態多元性為基礎發展。在短短十二年之間,從重工業城蛻變為全球第四名的生態城市。馬爾摩生態水岸社區,從成功的都市更新改造計劃中重生,塑造出一處優美的居住環境,還曾獲世界第一社區的美譽。馬爾摩先前發展繁榮的造船工業走入歷史,卻意外帶來新的契機。廢棄的工業用地,重新進行都市規劃,採用住商混合的設計方式,全區結合商業、學校、住宅且不忘保留綠地公園,不僅融合休憩空間,更一次滿足就業、就學與居住的需求。

圖一、住商混合的城市

在馬爾摩生態城市中,到處可發現「水元素」在區域內佔了極其重要的角色。無論是開放式的運河、隨處可見的水塘,就連裝置藝術造景也融合了水流設計,有效達到生態多元性的目標。社區緊鄰海岸,居民認為自然美景是屬於全民的,因此並未設計成門禁森嚴的社區,反而開放給城市居民,男女老幼一同前來享受親水生活。

圖二、水岸城市

馬爾摩被譽為瑞典的太陽能之都,全市大量使用太陽能發電,有超過十幾座太陽能發電廠,不少學校和醫院都運用太陽能發電。馬爾摩最具特色的「扭轉大樓」(Turning Torso),是北歐最高的建築物,也是馬爾摩的現代化地標,樓高190公尺,從底層到第54層,像捲麻花一樣,以90度大轉彎扭進馬爾摩蔚藍無垠的天際。設計之初即考慮永續生態共存,採用大理石的節能建材,大樓電力主要是由風力發電供應,取暖設備則是取自太陽能和地下蓄水池的熱交換,百分之百的使用再生能源,「幾乎用不到一滴石油」,社區環境強調生態永續,綠地親水,每戶屋頂都裝設有太陽能板。因此每一戶都可以有足夠的陽光,同時每一個住戶,會監控它的用水和用電量,提醒大家隨時節約能源,因此也成為馬爾摩綠建築的經典作品。

圖三、瑞典馬爾摩扭轉大樓

圖四、自然親近的水岸環境

許一個綠色未來

以目前台灣的腳步,落後國際太多,加上地狹人稠,更需加速規劃與執行永續生態城市,在政府腳步蹣跚之時,需要企業帶頭引領此一風潮,台積電責無旁貸的站在制高點,設計既有廠區竹科、中科、南科不僅是綠廠房,更要成為綠園區,將各廠區規劃成吸引各種生物前來棲息與繁衍下一代的場所,也提供員工一處親近自然、紓解壓力的生態園區,期許成為未來外界企業之依循,逐漸擴散成為永續綠色城市及國家。

參考文獻

- 超越綠建築 挑戰永續生態城市,廖桂賢。

- 我國低碳家園建構規劃及執行現況,行政院環保署。

- 國際綠建築之發展趨勢與案例,周伯丞。

- 未來之城馬爾摩 ,天下雜誌 387期。

留言(0)