摘要

生物多樣性的經營-螢火蟲的棲地營造與管理

Keywords / Ecological Restoration6,Multilayer Planting,Ecological Survey,Aquatica Ficta,Pyrocoelia Analis Fabricius

在都市環境與科技廠區中營造自然生態環境為生態與科技共存的重要元素之一。其中螢火蟲為評估生態系統健康的可靠指標物種,也在生態食物網中扮演重要角色,故台積廠區以復育螢火蟲作為生物多樣性經營。依據螢火蟲幼蟲的生活環境氛圍分為水生、陸生兩大類。本研究計畫於台積新竹F12P7、台中F15A以及台南F14P3廠區營造水生黃緣螢棲地;於台中F15B與台南F14P5陸生台灣窗螢棲地,且每個月進行環境監測。另螢火蟲數量調查於成蟲活動期(3-4月及9-10月)。結果顯示,環境監測數值皆適合其生長。螢火蟲成蟲數量調查結果顯示(2020至2023年間),黃緣螢於F12P7為50隻、F15A為80隻、F14P3為1,649隻;台灣窗螢於F15B為11隻、F14P3為68隻,調查發現螢火蟲族群皆有逐年倍增及穩定的趨勢。環境營造應以保存現有資源,並模擬復育物種之原生環境為考量,台積藉由廠區既有生態池與河道環境,營造螢火蟲棲地復育案例,可作為未來科技廠區生態復育之參考,落實生態與科技廠區共存共榮。

Creating a natural ecological environment in urban environment and technology factories is one of the important elements for the coexistence of ecology and technology. Fireflies play an important role in food webs and are reliable indicator species for assessing ecosystem health. According to the living environment of firefly larvae, they are divided into two categories: aquatic and terrestrial. This research plans to create Aquatica ficta habitats in Hsinchu F12P7, Taichung F15A and Tainan F14P3; and Pyrocoelia analis Fabricius habitats in Taichung F15B and Tainan F14P5 and conduct environmental monitoring every month. The number of fireflies was also investigated during the adult activity period (March-April and September-October). The results show that the environmental monitoring values are suitable for its growth. Survey results on the adult population of fireflies show(between 2020 and 2023)that there were 50 fireflies in F12P7, 80 in F15A, and 1,649 in F14P3; the number of Pyrocoelia analis Fabricius in F15B was 11 and 68 in F14P3. The survey found that firefly populations all have a trend of doubling and stabilizing year by year. Environmental creation should be based on preserving existing resources and simulating the native environment of restored species. TSMC used the existing ecological ponds and river environment in the factory to create a firefly habitat restoration case, which can serve as a model for ecological restoration in future technology factories. For reference, implement the coexistence and common prosperity of ecological and technological factory areas.

1. 前言

生物多樣性與都市生態的議題,近年來也逐漸受到重視,如何在都市或科技廠房中營造易親近的自然環境是發展生態與科技共榮的重要元素之一,在都市中營造良好的自然環境也可以穩定當地的生態系統。

螢火蟲在食物網中扮演重要角色,亦為評估生態系統健康的可靠指標物種。該生物為社會高度重視,可提高大眾對於自然保護的觀念。自然資源的保育、螢火蟲復育工作發展,增加基地多樣性及提高附加價值,並將永續利用的想法,延伸至未來產業及人為利用下規劃考量,如何在人為干擾條件下之基地逐漸成為自然生物之庇護所,甚至形成自然環境教育之場所,配合軟、硬體設置,不僅有文字或是理念宣揚,而更是有實際場域保存及展示,冀望能成為臺灣科技發展產業對於環境資源永續經營利用之典範。

本計畫以過去多年在台灣進行螢火蟲復育案例為基礎,導入關鍵物種發展規劃,期望未來不僅有螢火蟲能在廠區範圍內發光,期螢火蟲棲地為自然資源與生物多樣之基礎,持續延伸發展讓廠區每位使用者對環境友善之關懷、理念可更加美好。利用長時間下來對基地數據的累積,監測棲地的變化。本研究擬以螢火蟲溼地經營管理及螢火蟲種源培育、棲地調整經營為主,作為日後關鍵物種棲地營造與管理之參考。

2. 文獻探討

2.1 螢火蟲種類介紹與種源分析

螢火蟲屬完全變態昆蟲,生活史經歷卵、幼蟲、蛹及成蟲等四個階段。螢火蟲屬鞘翅目螢科(Lampyridae)為主,全世界約二千餘種,臺灣目前已記錄共有約63種(Ho et al., 2012),並依據螢火蟲幼蟲的生活環境與特徵,分為水生、陸生兩大類。「水生螢火蟲」,是指幼蟲生長在水中的螢火蟲,目前臺灣發現黃緣螢、黃胸黑翅螢及條背螢等3種;「陸生螢火蟲」,是指幼蟲都是生長在陸地上,目前臺灣有臺灣窗螢、紅胸黑翅螢、紋螢、橙螢、黑翅螢等。本文以水生黃緣螢與陸生台灣窗螢為主。[1][2][3][4][5][6][7]

2.1.1 黃緣螢(Aquatica ficta)

屬於螢科(Lampyridae)、水螢屬(Aquatica),因成蟲兩片翅鞘間的淡黃色邊文而名,成蟲體長約為8-12 mm,是目前臺灣三種水生螢最小。是臺灣早年平原常見螢火蟲之一,亦是臺灣人工繁殖復育較成功的種類。臺灣分佈主要以西半部海拔1,500m以下之緩水流或靜水域環境為主,棲地類型包含水田、灌溉溝渠、濕地、池塘與小溪緩流等,成蟲主要發生期於3月至10月份群聚出現,高峰期為4月,依區域而異,另成蟲活動較頻繁的時間約在落日後30-60分鐘[4]。

黃緣螢各生長階段分別為卵期約25天、幼蟲期是生活史中占最長時期約為120-260天、上岸化蛹期約7天、成蟲期約10天[8]。幼蟲靠氣管腮於水中交換氧氣,適應水中生活,而食物來源主要為小型螺類如田螺、石田螺及臺灣錐實螺等、蜆類、蜷類如平扁蜷、川蜷及網蜷等;羽化成蟲後,大多種類的螢火蟲通常以露水、花蜜為生。

2.1.2 台灣窗螢(Pyrocoelia analis Fabricius)

屬於螢科、窗螢屬(Pyrocoelia),成蟲體長約為12-20mm,是台灣平地常見的種類,分布海拔600m以下區域,甚至在澎湖及金門地區亦有分布,而棲地環境屬草地型棲地,包含竹林、雜木林、海邊防風林、果園、溪流河床、農田、旱田、檳榔園等,成蟲主要發生期於3月至11月份零星出現,依區域而異,通常南部發生期較早。

台灣窗螢各生長階段分別為卵期約20天,且卵孵化率及時間受溫度影響,通常卵產於潮濕隱密的土壤縫隙或落葉堆中;幼蟲期占最長時間約為200-300天,老熟幼蟲於石縫或落葉對下化蛹;化蛹期約10天;成蟲期壽命約12天,成蟲羽化後,雄蟲即開始尋找雌蟲繁衍。幼蟲主要以小型蝸牛(如扁鍋牛、球蝸牛)為食;羽化成蟲後,通常以露水、花蜜為生。

雖本種耐旱,但在主要族群或是大發生區域內環境中相對濕度皆達到70%以上及與食餌分布密度有所影響,前人研究指出[9],氣溫、濕度、地面植被密度、覆蓋率、植被高度、食餌量及土壤含水量皆是影響台灣窗螢棲息之重要環境因子。

2.2 螢火蟲復育案例與棲地營造

因土地資源大量開發,螢火蟲棲地及生態受到衝擊與影響,導致螢火蟲族群數量減少,間接使螢火蟲消失,原因如下:

- 棲地破壞:棲地環境穩定,是螢火蟲生存的基本。但因大量土地開發,改變原始的棲地環境,使其族群減少。

- 光源衝擊:基地開發增加明亮度、村落增加照明等,干擾以發光為求偶方式的螢火蟲,進而影響其求偶繁衍後代。

- 河道溝渠水泥化:對於水生螢火蟲而言,河道溝渠的邊坡為其化蛹、產卵之處,亦會影響岸邊植栽、環境微氣候,故邊坡水泥化或硬鋪面較多時,將影響螢火蟲生態。

- 水質污染:其除了影響水質外,亦影響螢火蟲之食餌如螺類、蜷類等生物,導致水生螢火蟲食餌來源減少,使族群數量隨之減少。

棲地復育(Habitat restoration)為一過程,人類為特定目的,彌補因開發,被破壞的環境,所做的生態補償,將環境回復至破壞或退化之前的狀態。棲地復育過程包含棲地復育評估、棲地建置、環境養護與監測等。當棲地達到穩定時,環境變化較小可供物種躲藏與活動,生態棲地達到穩定狀態至少需要四至八年[10]。

一般可藉由物理、化學等方式進行環境監測與評估,如溫度、酸鹼值、為氣候變化等,此外亦可透過生物作為環境好壞的指標,因其僅適應較乾淨且特殊的環境,進而象徵其生態環境良好。螢火蟲已被作為環境指標生物,可用以監測當地水域環境是否良好、植被狀況、人工光源等,並作為螢火蟲棲地營造之參考。

利用棲息地適宜性標準判別是否適合作為營火蟲復育棲地,並了解螢火蟲棲地組成需求,如水流速度、水深、水質、護岸邊坡泥化、岸邊植栽、相對溼度、光照等影響因子[11]。進一步改善既有環境不足之處,建置更貼近螢火蟲自然的活動棲地。

- 水深:以10-60cm間較佳,不宜過深,且具有深度變化配置,使水流緩和流動。

- 池底:底質以黏土、泥土為主,以60-80cm壓實防漏,不可使用水泥、營建廢棄物等。

- 池岸:水體形狀彎曲多變,增加水岸接觸水域面積,提升水域生態系統岸邊生物利用的空間。水岸邊坡度避免為卵石與石塊等硬鋪面結構,應以蕨類、地被、草本植栽、苔癬等植栽覆蓋之鬆軟土層,營造自然的化蛹平台,保持岸邊濕度,利於水生螢火蟲化蛹。

- 植栽:依水深種植挺水、沉水及浮葉等水邊植物,岸邊種植親水的草本、灌木及喬木,提供螢火蟲成蟲停棲,並防止水溫變化過大。而池面植栽覆蓋率保持20-40%間較佳,須留意水池優養化問題,並定期每月清除水面植栽與落葉,除維持水池景觀性,植栽可作為生物食源、棲息與躲藏的空間。

- 水源:水源與水量應保持穩定,並定期每周監測水質,包含酸鹼度(pH)、電導度及溶氧量等測值,確保水質適合螢火蟲棲息。參數合適範圍pH通常介於6.0至8.4、電導度介於150至820µS/cm、溶氧量範圍6至9mg/L。

- 光源:水池應維持至少約5小時的光照,水面通透性,利於複層植栽生長。另夜間照明設置螢火蟲專用燈(波長590nm的黃光燈源),避免干擾螢火蟲活動。

3. 材料與方法

3.1 台積螢火蟲棲地建置

環境營造以在地原生資源為主要考量,無論是動植物資源或是地景地貌,皆以保存現存資源並回復開發前狀態為優先考量,水生黃緣螢棲地營造主要於新竹F12P7、台中F15A以及台南F14P3等三處;陸生台灣窗螢棲地於F15B與F14P5等兩處。而建置流程有三步驟(圖1):

圖1:台積螢火蟲棲地建置流程

- 建立棲地

改善環境條件,如建置淺溝河道、監測河道水質,如溶氧量、酸鹼度、電導度等。增加植栽複層營造螢火蟲原始生長環境的樣貌,以河岸邊、中下層植被為主,並增加環境濕度,減少水分蒸散。 - 培育螢火蟲與幼蟲食餌

培育螢火蟲包含採集種源、繁殖培育,除了增加岸邊植被外,設置化蛹平台,增加腐質土、泥土層,盡可能減少硬鋪面的裸露地,增加螢火蟲上岸化蛹的空間。黃緣螢與窗螢幼蟲分別以小型螺類、蝸牛為食餌,永續的生態環境須注意食物鏈的關係,初期野放食餌,同步建置螢火蟲幼蟲食餌區,增加螺類、蝸牛的生長環性,穩定螢火蟲復育的生態環境。 - 持續環境改善與監測

因應環境改善棲地周邊環境,如減少光源、增加燈罩減少棲地周便地亮度,或更換適合螢火蟲生長的螢火蟲燈等,強化螢火蟲合適的活動空間。此外,為落實棲地環境的穩定性,持續且長期監測調查,如水生環境含水質、水位等、陸生環境則包含土壤溼度、酸鹼度等。並於成蟲活動期進行夜間調查,了解成蟲數量的變化,並隨時調整維持棲地為穩定合適環境。

3.2 螢火蟲棲地調查

3.2.1 環境監測

每月至少調查一次,水生黃緣螢棲地調查項目包含食餌數量、水位、水質之酸鹼度、電導度、溶氧量等;陸生台灣窗螢調查項目包含食餌數量、土壤之酸鹼度、土壤溼度等。環境檢測方法參見 表1。

| 項目 | 單位 | 分析方法 |

|---|---|---|

| 水位 | cm | 現場設置水位尺,調查是紀錄水位高低 |

| 酸鹼度 | - | 以攜帶式pH計現場量測且含儀器校正 |

| 電導度 | µs/cm | 以攜帶式電導度計現場量測 |

| 溶氧量 | mg/L | 以攜帶式溶氧計現場量測 |

| 食餌量 | 隻/m2 | 隨機選取面積1m2,計算所含的食餌數量(如螺類、蜷類等) |

3.2.2 螢火蟲數量

螢火蟲成蟲好發期介於3-4月、9-10月,調查方式以穿越線法為主,於各棲地內選定一條以上的樣線為穿越線,以固定方向且以穩定的速度沿著穿越線前進,沿途以計數器記錄目視的每隻螢火蟲種類及數量。調查頻度為一周一次,調查時段介於晚上6點至 8點間,隨季節而異,每次調查時間約為1至1.5小時。

4. 結果與分析

4.1 廠區螢火蟲棲地營造成果

螢火蟲需乾淨、無污染的生活環境,是良好的環境指標生物,於2008年起規畫建置螢火蟲棲地,經過10年營造環境,2018年於台南F14P3廠區復育成功;為使螢火蟲穩定繁殖成長,台積公司將長期棲地維護經驗化為系統性管理流程,並進一步延伸復育範圍,2019年新增新竹F12P7廠區、台中F15A廠區為黃緣螢棲地營造點;2020年新增台中F15B廠區、台南F14P5廠區為台灣窗螢棲地營造點。透過建立棲地、培育螢火蟲與食餌、持續改善與監測環境三大步驟,創造適合螢火蟲繁衍的生態空間,一點一滴累積綠色能量。

4.1.1 黃緣螢棲地營造

自2008年起於台南F14P3廠區建置生態池與河道,生態池富含多層次多樣化的林相環境與自然植被,具備低干擾生態跳島條件,是台灣原生種水生黃緣螢合適的棲息地,同時結合廠區水資源回收技術,以回收水取代自來水供給廠內生態池及植栽澆灌,並秉持生物多樣性觀念,因此自2015年開始規劃棲地復育工作,成為國內第一個擁有螢火蟲的高科技綠色廠房。另降低光害與維持水體穩定是螢火蟲棲地復育必須克服的二大挑戰。藉由與生態學專家合作,我們透過模擬自然生長環境,運用植栽複層手法調整棲地樣貌,顯著改善光害問題;至於水池生態環境,則以不使用農藥、殺草劑等有害藥劑的友善環境方式管理,控制水生植物生長避免水域陸化,希望讓棲地逐步回歸自然狀態,評估做為監測水質環境的指標生物。

2019年新增新竹F12P7廠區、台中F15A廠區(圖2),利用廠區既有的生態河道,調整模擬黃緣螢原生棲地淺溝、緩水溪流的樣態。首先將池邊石塊堆疊的邊坡,並增加植被多樣性,種植鴨舌草、大葉田香、月桃、野薑花及大安水蓑衣等(圖3)。棲地調整後持續監測水池,確保水質穩定。此外,改善光源與光害問題,將棲地附近路燈更換為螢火蟲友善燈具(圖4),調整光源為波長590nm的黃光,並降低光源設置高度,減少螢火蟲活動的干擾。完成棲地環境初步改善後,於2020年嘗試將周邊種源引入廠區內營造的棲地。

圖2:台積黃緣螢棲地營造廠區

圖3:台中F12P7棲地新增中下層林相植被

圖4:更換螢火蟲友善燈具(調整光源、降低安裝高度)

4.1.2 台灣窗螢棲地營造

藉由廠區既有林相經專家評估與建議,選擇規劃基地為台中F15B近自然林、台南F14P5。首先,進行棲地環境的改善,模擬原生棲地複層林相,針對棲地強化複層植栽、噴灌系統設置等(圖5)。複層植栽為增加螢火蟲活動利用空間且改善裸土區域,於林下補植如小毛蕨、鳳尾蕨、台灣山蘇、菁芳草、月桃等較耐陰植栽。為增加複層林底層濕度,增設噴灌系統,以利植栽生長。於F14P5廠外周邊發現窗螢蹤跡,透過環境棲地營造,吸引台灣窗螢至棲地繁衍。另利用木棧板、紙箱及落葉等作為幼蟲食餌平台(圖6),以增加圓蝸牛、扁蝸牛等螢火蟲幼蟲食餌。

圖5:台中F15B棲地改變化(增加植被、噴灌、食餌平台)

圖6:食餌飼育平台

4.2 螢火蟲數量調查與環境監測

螢火蟲棲地環境建置完成後,每周執行環境監測,並建立管理平台監測了解螢火蟲棲地環境變化(圖7)。水生黃緣螢主要監測項目為水質酸鹼度、電導度及溶氧量等三測值,歷年平均酸鹼度約為7.95、電導度約為119.7µS/cm、溶氧量約為9mg/L,皆為適合生長環境。台灣窗螢主要監測項目為土壤酸鹼度、土壤溼度等測值,歷年平均土壤酸鹼度約為5.91、土壤溼度為10.3%,皆符合生長範圍。若調查發現測值超出合適範圍,則不符測值的廠區將進行較密集的檢測與養護管理,並即時改善環境問題。

圖7:黃緣螢歷年當次調查最高數量

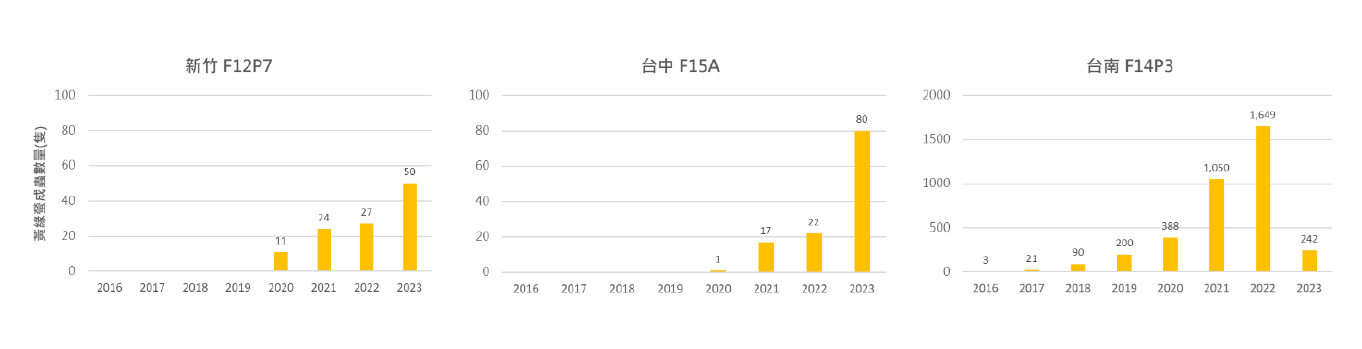

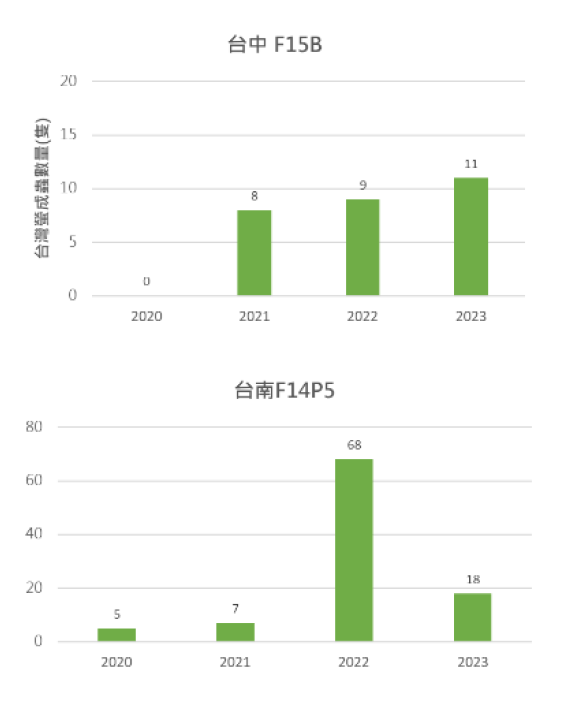

於螢火蟲成蟲活動期進行夜間觀察,各廠區皆有逐年上升的趨勢。水生黃緣螢調查結果顯示(圖8),活動旺盛期集中於3-4月,新竹F12P7廠區自2020年至2023年,成蟲數分別為11隻、24隻、27隻、50隻,數量增長近5倍;台中F15A廠區自2020年至2023年,分別為1隻、17隻、22隻、80隻,有逐年倍增的趨勢;台南F14P3廠區自2016年起開始觀察到3隻,數量亦是逐年上升且倍增,截至2022年數量達1,649隻。陸生台灣窗螢的部分(圖9),台中F15B廠區自2021年至2023年,成蟲數分別為8隻、9隻、11隻,另棲地內亦有穩定的幼蟲出現,2022年多達322隻;台南F14P3廠區自2020年起開始觀察到廠區周邊有5隻,逐年上升截至2022年數量達68隻。不論是黃緣螢或是窗螢,於2023年結果顯示,台南廠區的螢火蟲成蟲數量有減少的狀況,有研究顯示因氣候乾燥且降雨量減少,將影響螢火蟲成蟲數量,為因應氣候變化,強化棲地澆灌設施與植栽覆蓋,減少棲地水分蒸散,穩定整體生態棲地環境,降低因氣候造成環境變化,以利維持螢火蟲族群數量。

圖8:黃緣螢歷年當次調查最高數量

圖9:台灣窗螢歷年當次調查最高數量

5. 結論

環境生態營造以在地原生資源為主要考量,無論是動植物資源或是地景地貌,皆以保存現有資源,並恢復開發前狀態或模擬復育物種之原生環境為優先考量[3][6][10]。台積致力於生態永續,藉由廠區既有生態池與河道營造關鍵生物指標-螢火蟲,黃緣螢的幼蟲需要棲息在乾淨水域環境;台灣窗螢則需有複層林,可見螢火蟲對環境的嚴謹度。而透過台積螢火蟲棲地復育三部曲,從評估規劃建立棲地,棲地穩定後培育螢火蟲與食餌,後續須持續監測環境及棲地維護管理,可作為未來科技廠區螢火蟲棲地營造之參考,落實生態與科技廠區共存共榮。

參考文獻

- 何健鎔。2002。台灣21種螢科幼蟲之形態及生物學。

- 何健鎔。2004。台灣窗螢之發生變動、分布與棲地特性。

- 何健鎔。2006。嘉義山區螢火蟲資源調查及生態導覽。

- 何健鎔、姜碧惠。1997。台灣地區兩種幼蟲水生的螢火蟲。

- 何健鎔、姜碧惠。2001。台中縣螢火蟲導覽手冊。

- 何健鎔、楊平世。2007。發展螢火蟲生態產業新模範-日本山口縣的豐田町。

- 陳珺玳。2010。水生黃緣螢幼蟲之化學防禦。

- 歐陽盛芝、陳素瓊。2016。水生螢火蟲的飼育條件與生物特性研究。

- 吳婉君。2005。台灣窗螢(Pyrocoelia analis Fabricius)(鞘翅目:螢科)棲地環境因子與族群變動。

- Hansson, L.A., Brönmark, C., Anders Nilsson, P., and Å björnsson, K., 2005, Conflicting demands on wetland ecosystem services:nutrient retention, biodiversity or both?. Freshwater Biology, 50(4):705-714.

- Ho, J.Z., Chen, Y.F., Cheng, S.H., Tsai, X.L., and Yang, P.S., 2012, Two new species of Rhagophthalmus Motschulsky (Coleoptera:Rhagophthalmidae)from Matzu Archipelago, Taiwan with biological commentary. Zootaxa, 3274(1):1-13.

留言(0)