摘要

建構台積電生態環境管理目標與發展藍圖

Keywords / Ecological Management Objectives,Critical Factor,Development Roadmap3,Questionnaire2

本研究旨在探討如何建構台積電生態環境管理目標,並藉由動態式管理手法將短、中、長期的工作計畫轉化為台積電生態環境發展藍圖。透過國內外文獻回顧整理,擬定台積電生態環境管理5大目標及其30個關鍵因子,以問卷深度訪談40位生態景觀管理相關專家學者,結果顯示專家學者針對5大目標其認同度高;並運用量度分析擷取11項重要關鍵因子。台積電未來生態發展藍圖的短期目標將關鍵因子導入於中科十五廠第五期,作為3年短期的執行要點,期望以動態調整的模式作為第一個生態環境管理的成功案例,並依據試行的成果延伸作為中長期的發展目標,逐步導入於竹科、中科及南科廠區,最終建構出複製性高並可作為科學園區內其他科技公司之生態環境的管理模式。

前言

隨台積公司的策略發展以誠信正直、強化環保及關懷弱勢等三大使命為主軸,於科技持續發展下並同步關注環境保護議題,在開發過程中以強化環保、友善環境理念,提出減緩環境影響之因應措施,並積極地回應聯合國於2014年的永續發展目標「確保保護、維護及促進領地生態系統的永續使用,並遏止生物多樣性的喪失」。

本研究參照聯合國訂定永續生態的精神後,進一步瞭解開發後廠區生態環境的現狀,同步於2017年執行台積公司廠區自主性生態資源調查進行自我體質檢視並透過專家調查予以量化,輔以第三方專家進行現地勘查廠區既有的生態管理問題包括:外來種入侵、樹木生長受限、土壤與根系等,研究顯示開發確實必須要透過建置完善的經營管理目標,以利改善上述問題。因此,為求生態環境能回到開發前的態樣或甚至更好的生態願景,本研究嘗試建構恢復生態環境的管理目標與手法,促使讓廠區生態環境能夠達到穩定發展及生態平衡的狀態。

台積公司首先面臨的挑戰為現今國內研究鮮少針對已開發區的生態環境作後續追蹤觀察,再者多數開發後的環境因擾動後無法保留開發前之原始生態樣貌,因此本研究希望透過設立明確的管理目標及手法,研擬台積公司的綠色永續發展策略來減緩對廠區周邊環境的影響,致力於達到科技與生態共生共存的發展藍圖,本研究主要目的如下。

- 以問卷調查分析及專家深度訪談的型式,透過產、官、學等三面向剖析管理目標及手法的關鍵因子,進而建構出台積公司生態環境的管理目標、策略手法及執行計劃。

- 研擬以短、中、長期計畫的規劃與執行下,將關鍵因子實際導入廠區內(第十五廠第五期),並透過3年的計畫試行與工程管理,打造出一個生態環境管理的成功案例,若能透過本研究計畫執行有效回到和基地開發前的態樣或甚至更好,後續將依據短期計畫的試行成果,開始導入於竹科、中科及南科等共18個廠區(中期計畫),最終建構出一個複製性高並可作為科學園區內其他科技公司發展廠區之生態環境的管理模式(長期計畫)。

文獻探討

本研究為健全台積電在生態環境管理目標及發展藍圖的思維面向,透過國內外生態環境復原相關案例、生態環境管理的關鍵因子以及生態環境管理目標等探討,希望藉由文獻彙整出目前影響生態環境管理的關鍵問題與未來方向,以作為建構台積電生態環境管理目標與發展藍圖的基石。

國內外生態環境復原案例

本研究參考國內案例搜尋生態復育相關文獻,近年來科技部竹科、中科、南科園區管理局,自1995年至2017年共計26份與生態相關的研究報告,科技部環評研究調查計畫以呈現開發前的既有生態資源為主,國內其他研究也多以關注於生物多樣性方面調查名錄的研究層面[3],鮮少研究後續生態復原、管理手法或是環境變化情形之探討,於開發後仍持續監測的單一案例只有南部科學園區長期對鳥類進行每年的生態監測與動態變化,但亦未提及後續相對應的生態管理復育手法及配套措施;研究發現,由於竹科、中科、南科的環境海拔均低於800公尺,長期飽受人類的活動干擾,以及多數原生態環境並無保留原始風貌之故。另研究發現,位於美國紐約FreshKills Park有一實例於2005年開始進行復育工作,以大尺度且污染度高的垃圾掩埋場進行長達30年的時序性計畫,關鍵透過建置綠色棲地、擴增棲地面積、建置監測模式並達成熟的生態基地,成功重新復育與修復土地[4]。

影響生態環境管理的關鍵因子

生態復育的關鍵是如何透過管理手法修復被人為擾動或破壞原有的生物多樣性與自然生態系動態的過程。因此,本研究前人提及的數個生態復育成功的案例,彙整歸納影響生態環境管理的10項關鍵因子 表1,依據案例中統計影響關鍵因子之頻度,篩選頻度高於5分的因子,表示蒐集案例中50%以上認為該因子的影響性高。其中以項目1、4、7、9及10視為重要性較高的關鍵因子,合計分數分別為7分、6分、7分、6分及7分,並針對5項因子列出要點進行收斂。

|

項目 |

關鍵因子 |

參考文獻 |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1* |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10** |

合計*** |

||

|

1 |

開發前生態環境調查 |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

7 |

|||

|

2 |

蒐集完整歷史資訊 |

● |

● |

2 |

||||||||

|

3 |

依原棲地為復育目標 |

● |

● |

● |

● |

4 |

||||||

|

4 |

串聯擴增綠帶生態綠化 |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

6 |

||||

|

5 |

自然更新演替 |

● |

1 |

|||||||||

|

6 |

現地育苗綠化 |

● |

● |

1 |

||||||||

|

7 |

棲地營造生物多樣性 |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

7 |

|||

|

8 |

設置水域環境 |

● |

● |

2 |

||||||||

|

9 |

永續環境管理 |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

6 |

||||

|

10 |

開發後生態環境監測 |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

7 |

|||

|

備註 |

* 文獻編號1-9說明請參考「參考文獻」。 ** 彙整科技部環評研究調查計畫與生態相關的研究報告,自1995年至2017年共計26份。 ***合計各項關鍵因子於各篇文獻中出現之頻度。 |

|||||||||||

開發前生態環境調查

開發前的生態資料為生態復育的第一步,透過掌握既有環境條件以作為後續生態管理目標的建立,並恢復生態系到一個接近它原來未受干擾的狀態。

串聯擴增綠帶生態綠化

生態復原的成功,必須先進行棲地的生態綠化,成功的關鍵是適生及潛勢物種的選擇、採種育苗及後續的撫育養護,並且以在地原生植物、物種多樣性及複層式手法營造多樣的林相環境[5]。

棲地營造生物多樣性

為了達到生物多樣化的程度,除了棲地綠化外,依據生態設計的原則,創造複雜多樣的環境,具備多種不同特性棲地空間的塑造,以提供各種生物棲息的空間[1]。

永續環境管理

落實永續的生態管理措施也是生態系穩定的關鍵因素,例如減少化學農藥、肥料和除草劑的使用。

開發後生態環境監測

瞭解生態環境復原狀態最重要的是長期性的環境監測,如透過指標生物的調查才能了解環境的變動,植物生態或是樣區的監測方式等進行,以評估生態綠化施作與棲地復育成效,並檢視調整目標的必要性,生態監測除了可反映整個生態系的狀態,更能確實掌握環境的資源及其動態[3,5]。

台積電生態管理目標之設立

透過一系列的文獻探討與分析後可得知,國內生態環境管理手法目前尚未發展成熟,因此若欲針對該區進行生態環境的管理與後續追蹤及評估,尚未有完整實際的操作機制與量測手法。針對上述問題台積公司委請外部生態團隊進行實地踏勘廠區內外的週邊生態環境,不僅瞭解開發後人為擾動的生態環境現狀及自然環境物種棲息的型態與種類,此外發現廠區目前仍有待改善的生態課題,如外來種入侵、樹木生長管理、土壤與根系管理等。

依據前述兩小節,針對影響生態環境管理的關鍵因子,綜合分析其內容並參照台積電目前現有之狀況探討後,進一步訂定台積電生態環境管理的五大關鍵目標,包括:瞭解開發前的生態背景環境的必要性、參考施工前環境並恢復開發前環境的綠化量為目標、加強自然棲地營造來減緩生物多樣性的直接壓力、落實永續環境行動策略進而改善環境劣化問題、完成生態監測模式及生態資料庫之建置。

期望藉由上述五大關鍵目標,落實生態環境復原工作,並由環境擾動開始持續追蹤生態復原情形,透過後續總體營造廠區生態的管理目標將生態環境作根本上的改善,以達到飽和的綠化量及創造豐富的生物多樣性環境,建構自給自足的永續生態園區。

研究方法

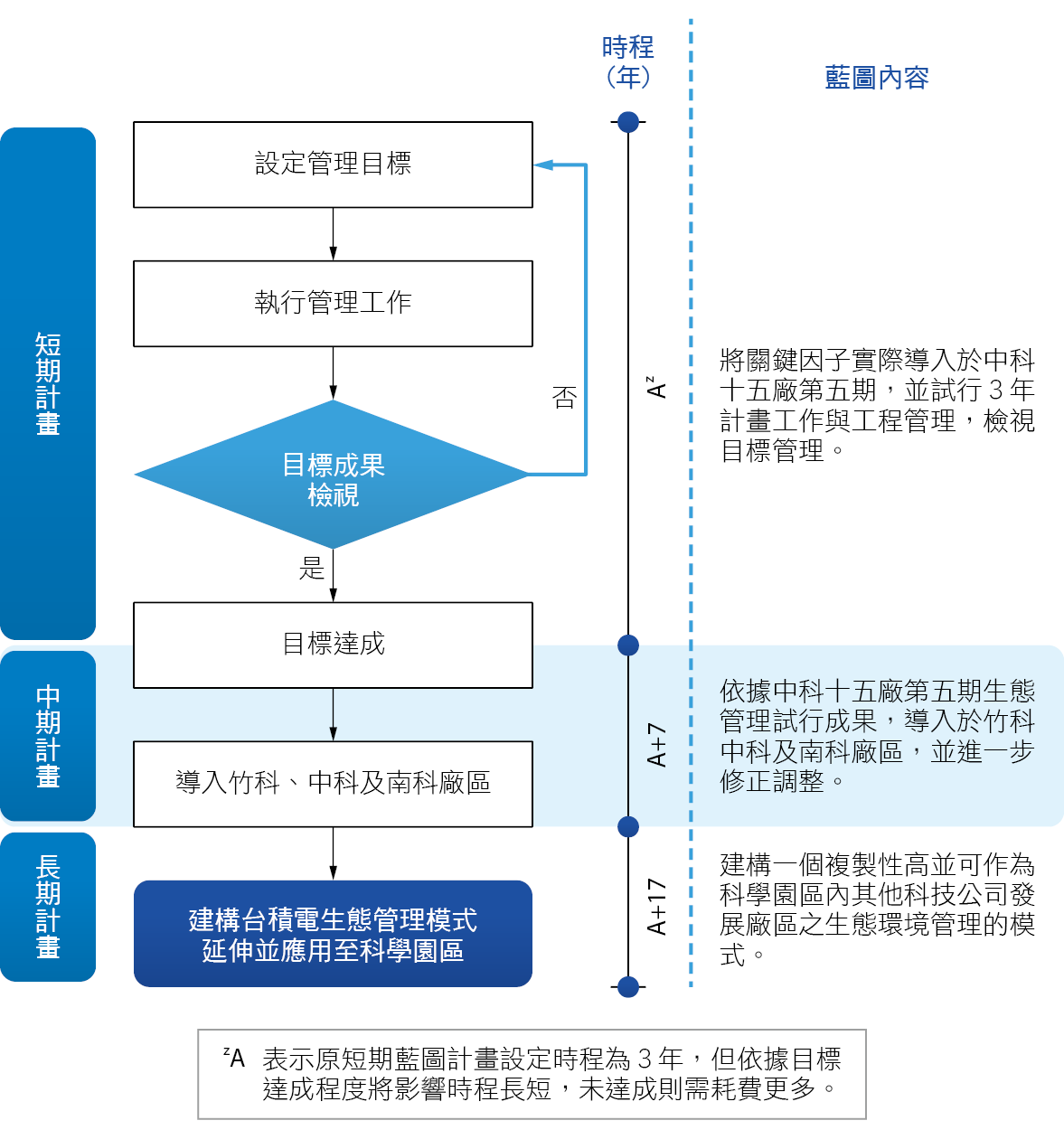

研究架構內容如 圖1。

圖1、本研究流程說明

問卷架構設計

本問卷內容針對台積電生態環境管理所訂定的目標進行設定,研究架構主要係經參考上述章節的研究內容,並輔以訪談專家學者、現場維管人員,進行關鍵因子的擬定包括:瞭解開發前的生態背景環境的必要性、參考施工前環境,以恢復開發前環境的綠化量為目標、加強自然棲地營造,以減緩生物多樣性的直接壓力、落實永續環境行動策略,改善環境劣化問題,達到自給自足的生態園區、完成生態監測模式及生態資料庫之建置,共分為5大管理目標及30個子項目 表2。

|

管理目標 |

項目(手法) |

||

|---|---|---|---|

|

一 |

瞭解開發前的生態背景環境的必要性 |

1-1 |

以回復開發前生態樣貌作為廠內生態環境的後續管理目標。 |

|

1-2 |

開發前進行廠域周邊環境生態調查(動物、植物、水域),利於掌握原始生物狀態。 |

||

|

1-3 |

以生物多樣性指數(歧異度、均勻度、優勢度、豐多度)作為評估開發前後生態樣貌及資源對比差異。 |

||

|

1-4 |

依據調查結果及歷史背景資訊,規劃後續棲地環境營造的重點方向。 |

||

|

二 |

參考施工前環境,以恢復開發前環境的綠化量為目標 |

2-1 |

碳補償植樹計畫以開發前樹木(Φ≥5cm)的數量為執行目標,植樹地點以廠區、及周邊環境優先,其次為鄰近公園及學校。 |

|

2-2 |

補強破碎綠化區域,將綠帶串聯整合,將廠區綠化區域擴大規模。 |

||

|

2-3 |

複層且多樣化(大喬木、小喬木、灌木、地被)手法綠化,有助於營造更生態、低維護的自然環境,植物在此狀態下可有良善的生長及發育。 |

||

|

2-4 |

在地或原生種為優先選擇之綠化植栽,將使原有生態環境受到衝擊較小,同時提升原生種比例有助於營造地方特色及環境獨特風貌。 |

||

|

三 |

加強自然棲地營造,以減緩生物多樣性的直接壓力 |

3-1 |

營造多種陸域棲地類型(草地型、喬木灌叢型等),以提供不同生物種類棲息利用。 |

|

3-2 |

營造多樣化水域棲地類型(靜水域、流水域等),以提供不同生物種類棲息利用。 |

||

|

3-3 |

陸域環境依指標生物(陸域_鳥類及蝴蝶)需求進行棲地改善的復育營造,並監測指標生物變化回饋改善成果,以作為環境監測。 |

||

|

3-4 |

水域環境依指標生物(水域_螢火蟲及水蠆)需求進行棲地改善的復育營造,並監測指標生物變化回饋改善成果,以作為環境監測。 |

||

|

3-5 |

稀有物種棲地經營與監測(台灣原生龜、螢火蟲等),與專家團隊合作共同保護受威脅生物。 |

||

|

3-6 |

引進稀有或在地植栽進行種源保護工作(新竹油菊、台灣百合、天料木等),以繁殖復育回饋環境為目標。 |

||

|

3-7 |

清除外來強勢種,避免過於強勢造成物種單一,且保護原生物種之生存。 |

||

|

四 |

落實永續環境行動策略,改善環境劣化問題,達到自給自足的生態園區 |

4-1 |

執行硬體設施改善措施,如生態廊道、擋土牆綠化等,以降低對生物影響。 |

|

4-2 |

草地維管不使用殺草劑,並減低割草頻度及控制修剪高度,保護底棲型生物。 |

||

|

4-3 |

正常情況下,以不使用農藥進行環境管理,以減少員工及生物受到毒害,維護生物物種的多樣性。 |

||

|

4-4 |

土壤管理盡量避免施用化肥,避免土壤劣化,延緩土壤硬化的時間。 |

||

|

4-5 |

針對生長不佳之喬木或表土夯實區域進行土壤改善作業,確保土地活化。 |

||

|

4-6 |

蒐集雨水回收水作為廠區生態池及景觀植栽用水需求。 |

||

|

4-7 |

水資源管理以循環再利用、最低限度用水量為目標。 |

||

|

4-8 |

以落葉或廚餘等廢棄物發酵處理後製作成堆肥,並使用於廠區生態環境,以利有機質循環及提供昆蟲越冬的場所,自給自足。 |

||

|

4-9 |

設置苗圃空間,繁殖常使用植栽或稀有植栽種類,並具有適應環境等益處。 |

||

|

五 |

完成生態監測模式及生態資料庫之建置 |

5-1 |

長期週期性地(每3年進行一次四季調查)進行廠區生態調查的自我檢核,以了解生物棲地的狀況。 |

|

5-2 |

透過專家團隊將生態調查方法標準化,有助於營造及維護生物的棲息環境。 |

||

|

5-3 |

將調查結果進行討論,作為修正調整環境管理目標的方法。 |

||

|

5-4 |

樹木管理追蹤及記錄可幫助瞭解廠區樹木生長狀態。 |

||

|

5-5 |

彙整多年累積的生態監測資料,有助於環境的追蹤及公司重視環境的使命。 |

||

|

5-6 |

建置樹木及生態資源資料庫的必要性。 |

||

本問卷內容主要可區分為兩部分,第一部分為確立台積電廠區生態環境管理目標的認同度,第二部分則依據確認的生態管理目標發展出各管理項目,並探討各管理項目的重要性、易執行度、應執行度及排序;本研究運用李克特量表(Likert scale)五點計分量表測量其受訪者態度,受訪者依其對各題項的認同程度以「非常不認同」、「不認同」、「無意見」、「認同」、「非常認同」勾選出與自己的想法最符合者,依序給予1到5之5點尺度度量,重要性、執行難易度則依此類推。

問卷樣本結構分析

此部分之調查主要以問卷量化方式做為資料收集的方式,進行專家、學者或業者對景觀綠帶內進行生態營造工作時管理目標之認同及執行可行性的瞭解與分析。為避免管理實務上之落差,故本次所調查之專家學者以曾到訪台積電廠區為主,受訪之專家、學者所從事之教學、研究工作需與本研究主題相關,或專業背景、從事之工作業務與本研究主題相關者,共計訪談包括專家、學者及公部門相關業務人員等共40位。受訪者之相關基本背景資料如 表3所示。

|

類別 |

服務單位名稱 |

選取人數 |

百分比 |

類別 |

年份 |

選取人數 |

百分比 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

學術單位 |

臺灣大學 |

2 |

25% |

從事相關工作時間 |

<5年 |

6 |

15% |

|

中興大學 |

4 |

||||||

|

清華大學 |

2 |

5-10年 |

8 |

20% |

|||

|

中華大學 |

1 |

||||||

|

國立自然科學博物館 |

1 |

10-15年 |

5 |

12% |

|||

|

公家機關 |

林業試驗所 |

2 |

28% |

||||

|

科技部園區管理局 |

4 |

15-20年 |

2 |

5% |

|||

|

公園路燈管理處 |

5 |

||||||

|

業界 |

生態景觀業者 |

10 |

25% |

>20年 |

19 |

48% |

|

|

維護管理人員 |

9 |

22% |

本研究之樣本資料(N=40),在產業類別方面,學術單位佔25%(N=10),公家機關佔28%(N=11),業界分為生態景觀業者佔25% (N=10)及維護管理人員22% (N=9),樣本分佈情形一致。從事相關工作時間方面,以20年以上經驗的受訪者居多,佔48%(N=19),10年以上經驗佔65% (N=26),10年以下佔35% (N=14),顯示問卷受訪者從事相關工作的經驗豐富,其結果具有高度參考性。

信度分析

針對本研究問卷進行信度分析,並於95%信心水準下進行問卷發放,信度是指一種測量工具之正確性或精確性,利用Cronbach's α值來衡量各變項之問題是否具有內部一致性與穩定性。本研究生態管理目標之整體問項Cronbach's α值為0.747 表4。探討各目標構面之重要性、執行難易度的信度分析,目標1、3、4及5之Cronbach's α值均大於0.7,皆符合高信度標準,僅有目標2變項屬於中信度,分別為0.679、0.693。應執行度方面,惟有目標1低於0.7,但符合中信度標準,其他皆屬於高信度標準,所有變項Cronbach's α值均大於0.675,表示本問卷具有中高信度,調查內容具一致性,足以採信。

整體問項Cronbach's α值=0.747*

|

目標項目 |

Cronbach's α值 |

||

|---|---|---|---|

|

重要性(X) |

執行難易度(Y) |

應執行度(D) |

|

|

1 |

0.731 |

0.722 |

0.675 |

|

2 |

0.679 |

0.693 |

0.768 |

|

3 |

0.799 |

0.817 |

0.818 |

|

4 |

0.884 |

0.853 |

0.895 |

|

5 |

0.864 |

0.909 |

0.882 |

|

附註 |

* Cronbach's α值達0.7以上者係屬高信度,介於0.35與0.7間為中信度,低於0.35則為低信度(Cuieford, 1965)。 |

||

結果與分析

台積電生態管理目標的認同度分析

本研究邀請國內產、官、學等不同領域共計40位的專家學者進行問卷調查(本次問卷發放回收率=100%),研究希望透過問卷的發放調查與深度訪談,量度各個專家學者對於台積電首次設立的生態管理目標認同度的相關性及程度多寡。

管理目標共分為5大面向 表5,包括:瞭解開發前生態背景及環境的必要性、參考施工前環境,以恢復開發前環境的綠化量為目標、加強自然棲地營造,以減緩生物多樣性的直接壓力、落實永續環境行動策略,改善環境劣化問題,達到自給自足的生態園區、完成生態監測模式及生態資料庫之建置;以「認同度」目標而言,平均得分計4.63分、4.13分、4.65分、4.70分及4.63分,研究結果顯示項目分數均達4分以上,區間屬於「認同」與「非常認同」之間,顯示台積電所設立的5大生態管理目標,對40位專家學者而言是積極且正向。

|

序號 |

目標項目 |

樣本數 |

最小值 |

最大值 |

平均值 |

標準差 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

1 |

瞭解開發前的生態背景環境的必要性。 |

40 |

2 |

5 |

4.63 a* |

0.63 |

|

2 |

參考施工前環境,以恢復開發前環境的綠化量為目標。 |

40 |

1 |

5 |

4.13 b |

0.94 |

|

3 |

加強自然棲地營造,以減緩生物多樣性的直接壓力。 |

40 |

3 |

5 |

4.65 a |

0.58 |

|

4 |

落實永續環境行動策略,改善環境劣化問題,達到自給自足的生態園區。 |

40 |

3 |

5 |

4.70 a |

0.56 |

|

5 |

完成生態監測模式及生態資料庫之建置。 |

40 |

3 |

5 |

4.63 a |

0.67 |

|

合計 |

200 |

1 |

5 |

4.55 |

0.72 |

|

|

變異來源 |

離均差平方和 |

自由度 |

均方值 |

F值 |

顯著性 |

|

|

組間 |

8.97 |

4 |

2.243 |

4.721 |

0.001** |

|

|

組內 |

92.625 |

195 |

0.475 |

|||

|

總和 |

101.595 |

199 |

||||

|

附註 |

* 經相依樣本ANOVA檢測後修正的F值達顯著,再作事後檢定的分析。相同英文字母表示以LSD法,在a=0.05時無顯著差異。 ** p<0.001表示非常顯著。 |

|||||

其中更以目標4被認為是認同度最高的項目;另研究結果顯示目標2的變異數分析則低於總數平均值0.42 (4.13<4.55),輔以深度訪談紀錄,其中有部分專家學者提出若開發前的既有生態狀況不佳,應先朝向優於開發前的生態狀況作努力,並經衡量有顯著成果後,再行研擬下個階段的做法則較為實際。

台積電生態管理「目標」的重要度、易執行度及應執行度分析

本研究假設針對台積電生態管理目標則分成重要度(X)、易執行度(Y)及應執行度(D)等三個面向進行量度調查分析 表6,值越高則表示該問題越顯重要。

|

序號 |

目標項目 |

題數 |

X* (排序) |

Y (排序) |

D (排序) |

|---|---|---|---|---|---|

|

1 |

瞭解開發前的生態背景環境的必要性。 |

4 |

4.47(3) |

3.17(5) |

3.77(5) |

|

2 |

參考施工前環境,以恢復開發前環境的綠化量為目標。 |

4 |

4.53(2) |

3.73(3) |

4.13(3) |

|

3 |

加強自然棲地營造,以減緩生物多樣性的直接壓力。 |

7 |

4.41(5) |

3.34(4) |

3.88(4) |

|

4 |

落實永續環境行動策略,改善環境劣化問題,達到自給自足的生態園區。 |

9 |

4.44(4) |

3.88(1) |

4.16(1) |

|

5 |

完成生態監測模式及生態資料庫之建置。 |

6 |

4.55(1) |

3.74(2) |

4.14(2) |

|

合計 |

30 |

4.48 |

3.57 |

4.02 |

|

|

附註 |

* X表示目標重要性;Y表示執行難易度;D=(X+Y)/表示目標應執行程度。 |

||||

以重要度而言,研究結果顯示5大目標的重要度平均計分為4.48分,換言之,代表大多數的受訪者都認同台積電所設立的生態管理目標且都算重要。

以易執行度而言,研究結果顯示5大目標的易執行度平均計分為3.57分,區間上屬於「容易執行」與「無意見」間,而目標1與目標3的易執行性分別低於平均值0.4 (3.17<3.57)及0.23 (3.34<3.57),受訪者認為不易執行的原因在於開發前環境可能已受擾動,現階段要進行全盤瞭解並於廠房內營造生物棲地恐較為困難,以目前園區的環境條件也較為少見。

以應執行程度而言,受訪者認為目標2、目標4及目標5的重要性高且易執行度也高,應執行程度都高於平均值4.02分以上0.11 (4.13>4.02)、0.14 (4.16>4.02)及0.12 (4.14>4.02),應優先排定計畫執行。

台積電生態管理「項目」的重要度、易執行度及應執行度分析

瞭解開發前的生態背景環境的必要性

針對目標一的各個項目,在重要性(X)方面,各個管理項目計分達4分以上,代表台積電生態管理目標所設立的各個項目為相當重要;在易執行度(Y)方面,其中項目計分低於3分為1-1項(座落區間為無意見),顯示回復開發前生態樣貌的易執行度較困難;在應執行程度(D)方面,其中1-2項是可優先執行的。

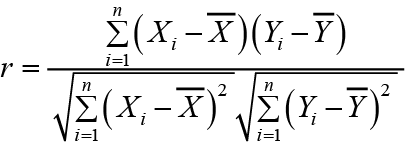

相關係數(r)是由各個管理項目的重要性與易執行度進行迴歸分析所得,1-3項的相關性為高度顯著(r值=0.443),表示受訪者認為生物多樣性指數作為開發前、後的生態評估基準,其重要性高(4.33分),且多數受訪者表示此管理項目在實際執行上重要且並不困難 表7。

|

管理項目 |

Xz |

Y |

D |

ry |

項目排序x |

|---|---|---|---|---|---|

|

1-1 |

4.25 |

2.48 |

3.36 |

0.222 |

4 |

|

1-2 |

4.82 |

3.79 |

4.09 |

0.004 |

1 |

|

1-3 |

4.33 |

3.08 |

3.70 |

0.443** y |

3 |

|

1-4 |

4.50 |

3.35 |

3.93 |

0.258 |

2 |

|

2-1 |

4.35 |

3.93 |

4.14 |

0.336* |

2 |

|

2-2 |

4.68 |

3.63 |

4.15 |

0.358* |

1 |

|

2-3 |

4.63 |

3.60 |

4.11 |

0.213 |

3 |

|

2-4 |

4.45 |

3.78 |

4.11 |

0.151 |

3 |

|

3-1 |

4.58 |

3.75 |

4.16 |

0.404** |

1 |

|

3-2 |

4.43 |

3.48 |

3.95 |

0.494** |

4 |

|

3-3 |

4.43 |

3.55 |

3.99 |

0.253 |

3 |

|

3-4 |

4.38 |

3.15 |

3.76 |

0.284 |

5 |

|

3-5 |

4.30 |

2.70 |

3.50 |

0.210 |

7 |

|

3-6 |

4.15 |

3.25 |

3.70 |

0.214 |

6 |

|

3-7 |

4.63 |

3.50 |

4.06 |

0.220 |

2 |

|

4-1 |

4.40 |

3.43 |

3.91 |

0.333* |

8 |

|

4-2 |

4.50 |

3.83 |

4.16 |

0.433** |

6 |

|

4-3 |

4.70 |

4.10 |

4.40 |

0.460** |

1 |

|

4-4 |

4.35 |

4.33 |

4.34 |

0.473** |

2 |

|

4-5 |

4.58 |

3.95 |

4.26 |

0.468** |

3 |

|

4-6 |

4.43 |

4.03 |

4.23 |

0.458** |

4 |

|

4-7 |

4.60 |

3.83 |

4.21 |

0.279 |

5 |

|

4-8 |

4.30 |

3.83 |

4.06 |

0.478** |

7 |

|

4-9 |

4.10 |

3.60 |

3.85 |

0.357* |

9 |

|

5-1 |

4.58 |

3.83 |

4.20 |

0.286 |

2 |

|

5-2 |

4.50 |

3.68 |

4.09 |

0.329* |

5 |

|

5-3 |

4.65 |

3.83 |

4.24 |

0.321* |

1 |

|

5-4 |

4.53 |

3.80 |

4.16 |

0.533** |

4 |

|

5-5 |

4.60 |

3.80 |

4.20 |

0.290 |

2 |

|

5-6 |

4.43 |

3.53 |

3.98 |

0.557** |

6 |

|

合計 |

4.47 |

3.61 |

4.03 |

0.498** |

|

|

附註 |

z X表示指標重要性;Y表示執行難易度;D=(X+Y)/表示項目應執行程度;r代表重要性與執行難易度的相關程度。 y 以皮爾遜積矩相關係數(Pearson product-moment correlation coefficient,r或Pearson's r)分析管理項目的重要性與執行難易度之相關程度,其值介於-1與1之間。達非常顯著以**表示;相關程度達顯著以*表示。

x 以應執行程度(D)進行個目標項目之排序。 |

||||

參考施工前環境 以恢復開發前環境的綠化量為目標

在重要性(X)方面,各個管理項目計分達4.35分以上,代表本研究所提出的各個項目中增加綠化量延伸至考量多樣化配置、植栽種源都相當重要。在執行難易度(Y)3.61分及應執行程度(D)4.03分方面,這個部分所有的項目都高於平均之上,因此,就重要性(X)及易執行度(Y)方面,都為可執行的項目。

相關係數(r)而言,在2-1項及2-2項的相關性為顯著相關(r值=0.336、0.358),受訪者認為碳補償植樹計畫及綠帶串聯擴增,專家學者認為執行上並不困難,且多數受訪者認同綠化量增加對於生態管理目標具重要性(4.35分)。

加強自然棲地營造 以減緩生物多樣性的直接壓力

在重要度(X)方面,3-7項計分高於4.5分,結果顯示外來種入侵為生態管理待解決的重要課題之一,3-5項及3-6項為所有項目中最低者,顯示受訪者認為稀有物種保護級監測工作對於廠區生態營造的重要度較低(專家學者表示此工作須有專業人員進行協助較合適),以及物種數的單一增加對於大尺度的綠帶復原幫助性較小。

在易執行度(Y)方面,其中3-5項低於平均值3.5分(座落區間為無意見),主要因素為廠內人員須具備相關知識經驗才得以順利執行,在應執行程度(D)方面,3-1項及3-7項為較優先執行的工作,其次為3-2項、3-3項。在相關係數(r)方面,3-1項及3-2項相關性為高度顯著,結果顯示無論陸域或水域環境,營造多種的棲地類型是大多數受訪者認為增加生物多樣性的重要管理項目之一。

落實永續環境行動策略 改善環境劣化問題 達到自給自足的生態園區

在重要性(X)方面,各個管理項目計分達4分以上,顯示台積電生態環境管理所提出的各個項目都相當重要,其中更以不施用農藥是受訪者認為最重要的項目(4.7分)。在易執行度(Y)方面,以4-3項、4-4項及4-6項都高於4分以上,屬於較容易執行的項目。在應執行程度(D)方面,其最應優先執行的管理項目為不施用農藥及化肥為優先,再者為土壤管理、水資源管理、廢棄物管理等。

在相關係數(r)方面,多項管理項目的相關性為高度顯著,表示受訪者認為所有的管理項目中,多數專家學者認同永續環境管理項目的重要性高(4分),且多數受訪者表示此管理項目在實際執行上重要且並不困難。

完成生態監測模式及生態資料庫之建置

在重要性(X)方面,各個管理項目計分達4.43分以上,顯示藉由長期生態調查監測環境變化,並修正調整管理目標是生態環境管理極度必須執行的工作;執行難易度(Y)方面,均高於3.50分以上;在應執行程度(D)方面,除了5-6項接近4.0分,其他項目都高於4.0分,表示受訪者認為這些管理項目重要且可執行。

在相關係數(r)方面,1-3項的相關性為高度顯著(r值=0.443),表示受訪者認為生物多樣性指數作為開發前、後的生態評估基準,認為重要性高(4.33分)且易執行度也高,顯示多數受訪者認為此管理項目在實際執行上並不困難。

5-4項及5-6項的相關性為高度相關(r值>0.533及r值>0.557),顯示受訪者表示此管理項目在實際執行上重要且並不困難,並考慮樹木生長狀態需透過長期追蹤才能得以全盤瞭解,因此5-4項實有必要予以納入並執行;5-2項及5-3項的重要性高(4.5分),相關性為高度相關(r值>0.329及r值>0.321),顯示受訪者表示此管理項目在實際執行上重要且並不困難。

小結

本研究以問卷訪談型式擬定台積電生態環境管理目標,依據上述研究結果顯示專家學者對於5大目標均表示認同(座落區間為認同至非常認同)。針對影響關鍵因子的30個項目 表7,包括:重要性(X)、易執行度(Y)及應執行度(D)等三個面向的量度分析結果,以r值作為建構發展藍圖關鍵因子的編列基準外,並擷取重要性高/易執行度高/應執行度高等要素,第一階段先行採納(其中包括:1-2、1-4項、2-1項、2-2項、3-1項、3-7項、4-3項、4-4項、5-1項、5-3項、5-5項等,共計11項關鍵因子),並輔以專家學者深度訪談的資訊,規劃作為短期3年間台積電生態環境管理發展計畫的執行要點。

建構台積電生態環境發展藍圖

依據本研究一系列的研究分析與探討,藉由上述研究結果彙整,並研擬出台積電生態環境管理,在短、中、長期的目標設立執行,希望能回到和基地開發前的態樣或甚至更好。

短期生態環境發展藍圖計畫

短期計畫則透過前述「小結」的管理項目訂定後,將關鍵因子實際導入於中科十五廠第五期,並透過3年的計畫試行與工程管理,並以動態調整目標的管理模式,希望能透過本基地作為第一個生態環境管理的成功案例。為呼應設定的五大生態管理目標,擬定中科十五廠第五期之營造工程,短期計畫工作摘要重點如下:

瞭解開發前周邊環境生態資訊

中科擴廠前已先進行生態資源的調查,彙整植物及動物生態物種數量 表8,後續將針對各類別名錄進行比對以及討論。

|

植物 |

蕨類植物 |

裸子植物 |

雙子葉植物 |

單子葉植物 |

合計 |

|---|---|---|---|---|---|

|

7科9種 |

5科7種 |

64科235種 |

13科50種 |

89科301種 |

|

動物 |

哺乳類 |

鳥類 |

兩棲類 |

爬行類 |

蝶類 |

合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4科7種 |

24科38種 |

4科4種 |

3科5種 |

5科41種 |

40科95種 |

大肚山近自然林環境營造

依據上述調查資料及環評承諾事項,已規劃近自然棲地環境的營造,並設置稀有植物專區,持續與專家團隊合作復育工作。

復原開發前環境的樹木量

原環境樹木數量約20,000棵(含移植樹木),為達到碳補償量,將植樹計畫由廠區的綠帶、周邊環境,進而延伸至鄰近的學校及公園,將其設定為綠化的目標。

串聯周邊破碎綠帶

廠內植栽工程持續進行之外,未來將由大尺度面向觀察串連破碎的綠色棲地,並從平面延伸至垂直面如植生牆,以作為生物棲息的生態跳島。

營造不同的陸域棲地

大肚山除了林相之外,透過專家學者調查有多數稀有的草地植物,透過復育部分植栽復原草生地狀態,並供給不同生物使用。

清除外來種

定期清理外來雜草如小花蔓澤蘭、銀合歡等,避免過於強勢影響在地物種的生長。

友善環境管理

病蟲害及施肥管理以不使用有害藥劑為原則,目前廠區正在進行試驗以廚餘製成的堆肥材料作為有機肥料,取代化學肥料,營造更健康更安全的生態園區。

土壤管理計畫

監測土壤狀況如硬度、酸鹼值、電導度等,以評估是否劣化。

週期性的生態調查

建置廠區及周邊的生態調查方法及樣區,且應包含近自然林生長勢的追蹤及在地物種生長的監測。

動態的管理計畫

透過進行3年的目標檢視,是否有調整目標的必要性。

中期及長期生態環境發展藍圖規劃

台積電生態發展藍圖期望透過計畫執行將環境回到基地開發前的態樣,後續將依據短期計畫的試行成果 圖2,開始導入於竹科、中科及南科等共18個廠區(中期計畫),最終建構出一個複製性高並可作為科學園區內其他科技公司發展廠區之生態環境的管理模式(長期計畫)。

圖2、台積電生態環境管理之短、中及長期計畫流程說明

中期計畫規劃時程為10年,目標設定將中科十五廠第五期生態環境管理經驗及成效應用於竹科、中科及南科其他廠區。前期為因應地域性環境差異,調整各廠區管理方向,檢討並擬定適合的管理目標及重點項目。中期計劃後段之藍圖發展方向期許達到穩定的永續經營管理,進一步建立生態管理目標的檢核制度,評估檢視目標調整的必要性,透過上述的執行工作、檢核成果、調整目標及持續檢核等一系列的週期性動態運作管理,將完整的生態管理模式套用至竹科、中科及南科廠區,打造台積電綠色永續生態園區的願景。台積電發展藍圖長期計劃之目標策略以20年為規劃級距,進行長時間復育時序性計畫,將生態管理模式延伸導入園區內其他科技公司,建立穩健發展的生態管理制度。

依據前述「小結」規劃未來藍圖的管理指標,作為檢討管理模式之依據,將五大關鍵目標彙整後,期望能透過擴充綠化面積及植樹數量,以提升綠化量至飽和狀態,並參考公園綠帶及森林林相之生物多樣性指數,規劃創造多樣化物種可棲息的環境,將生物多樣性指數提升或維持平衡。生態平衡的終點是永續利用,管理層面以減少外部資源的供給為目標,放眼未來朝向達到零碳自給自足的生態園區。綜合上述觀點歸納為3類藍圖指標,分別為綠化量、生物多樣性、永續利用,將各指標設立目標值 表9。

|

類 |

指標項目 |

Y2019現況 |

Y2022 (第一階段) |

Y2029 (第二階段) |

Y2039 (第三階段) |

執行內容 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

數量 |

現況率 |

數量 |

目標率 |

數量 |

目標率 |

數量 |

目標率 |

||||

|

綠化量 |

固碳量(ton/m2) |

420,000 |

60% |

455,000 |

65% |

490,000 |

70% |

700,000 |

100% |

依照綠建築規範計算 |

|

|

綠化面積(頃) |

60 |

60% |

65 |

65% |

70 |

70% |

100 |

100% |

由垂直綠化補強綠化量 |

||

|

植樹量(株) |

15,600 |

50% |

17,500 |

56% |

20,000 |

64% |

31,200 |

100% |

復原開發前的樹木量為目標 |

||

|

生物多樣性 |

生物多樣性指數 |

歧異度 |

2.06 |

82% |

2.15 |

86% |

2.25 |

90% |

2.50 |

100% |

生態調查後計算生物多樣性指數,作為廠區生物多樣性指標 |

|

均勻度 |

0.74 |

87% |

0.78 |

92% |

0.80 |

94% |

0.85 |

100% |

|||

|

優勢度 |

0.24 |

100% |

0.22 |

92% |

0.20 |

75% |

0.15 |

63% |

|||

|

豐富度 |

3.56 |

79% |

3.80 |

84% |

4.00 |

89% |

4.50 |

100% |

|||

|

植物種類(種) |

493 |

82% |

510 |

85% |

550 |

92% |

600 |

100% |

每三年調查廠區生態資源,每季調查1次 |

||

|

動物種類(種) |

209 |

84% |

215 |

86% |

230 |

92% |

250 |

100% |

|||

|

在地/原生種類(種) |

257 |

74% |

262 |

76% |

277 |

80% |

346 |

100% |

|||

|

指標生物 |

原生物種培育(株) |

5,000 |

25% |

6,500 |

33% |

10,000 |

50% |

20,000 |

100% |

復育及保護在地原生種植栽 |

|

|

螢火蟲(隻次) |

340 |

34% |

390 |

39% |

500 |

50% |

1,000 |

100% |

新竹/台中/台南棲地營造 |

||

|

台灣原生龜(隻) |

92 |

18% |

110 |

22% |

150 |

30% |

500 |

100% |

中興大學生態合作計畫 |

||

|

鳥類種類(種) |

56 |

80% |

60 |

86% |

65 |

93% |

70 |

100% |

廣植果樹/棲地營造 |

||

|

蝴蝶種類(種) |

80 |

80% |

83 |

83% |

90 |

90% |

100 |

100% |

種植食草蜜源植物/棲地營造 |

||

|

永續利用 |

資源自己自足率(%) |

3 |

3% |

20 |

20% |

50 |

50% |

100 |

100% |

||

|

自製堆肥利用率(%) |

0 |

0% |

5 |

5% |

50 |

50% |

100 |

100% |

廚餘轉化為堆肥(試驗中) |

||

|

廠內苗木利用率(%) |

5 |

5% |

20 |

20% |

50 |

50% |

100 |

100% |

廠內自行培育苗木/不外購 |

||

|

土壤改良率(%) |

3 |

3% |

20 |

20% |

50 |

50% |

100 |

100% |

土壤硬化區域改良作業 |

||

|

農藥化肥使用率(%) |

30 |

100% |

20 |

67% |

10 |

33% |

0 |

0% |

以無毒害管理取代農藥防治 |

||

綠化量

常以綠化面積或樹木數量表示,但既有廠區的綠帶面積已飽和,且植栽種類及配置型式皆會影響整體環境的綠化效果,因此依據綠建築規範評估指標計算其綠化固碳量,作為廠內綠化量提升之基準。

生物多樣性

普遍用來描述該地生物多樣性情況的量化工具,常見指標為歧異度指數,可以反應出整體生物物種組成的多樣性。需要進一步分析各物種的組成分佈狀況,則可透過輔助指標如均勻度、優勢度、豐富度等深入探討。同時將每三年調查廠區生態資源,持續觀測廠區的動植物種類數量及變化,各廠亦進行指標生物成長量的調查,以確認環境的穩定狀態。

永續利用

為讓園區達到永續利用,因此設立廠內資源自己自足率為指標,其中囊括肥料、苗木、土壤改良材的利用率,且為維持土壤活化及無毒的環境,定期進行土壤改良及限制農藥、化學肥料的使用。

整體計劃分為三階段:第一階段 (1至3年):以單一廠區為例,透過專家學者問卷回饋分析,以及實務操作、管理模式的調整,建置台積電生態環境管理模式,短期目標期望將固碳量(ton/m2)、生物多樣性指數之歧異度分別提升5%及4%,廠區永續利用管理中則設定資源自己自足率可達20% 表9,最後將執行方法及檢討策略之經驗傳承至其他廠區。

第二階段 (4至10年):持續追蹤台積電廠內生態樣貌,故設定7年時程以給環境更充足的時間讓廠區綠化量提升,並進一步關注生物多樣性的變化,因此設定生物多樣性指數之歧異度能增加8%,達到成熟的生態基地,作為本階段的目標方向;同時深入研究生態復原的操作方法,建置復原評估準則系統,以重新復育與修復生態環境,發展土地使用與生態環境並重的理念。

第三階段 (10至20年):以公園綠帶及森林林相環境的固碳量及生物多樣性指數作為後續10年的目標參考值,當廠區綠化量達到飽和且生物多樣性豐富度高的環境後,永續維護管理乃最重要的關鍵重點,而真正的友善生態環境是能做到資源自給自足、生態環境自我平衡,因此為讓廠區能達到穩定的生態環境,故第三階段設定廠區長期發展的資源自己自足率能達到100%。並將完善且複製性高的生態環境管理模式推廣至科學園區,建置綠色棲地、管理與監測模式,以新生態園區設計概念提升至新的里程,實踐生態景觀永續的可能性。

結論

本研究以蒐集文獻方式及問卷訪談型式探討台積電生態環境管理目標之設定,本次問卷調查信度分析之結果具有中高信度,且專家學者於相關背景領域皆具有一定的豐富經驗,因此結果可信度高。由研究結果可知,針對五大生態環境管理目標其專家學者具有高認同度,並以重要性高/易執行度高/應執行/r值高等要素分析後,擷取11項關鍵因子作為第一階段先行採納之管理重點,導入於中科第十五廠第五期廠區,以落實管理目標發展,並延伸至其他廠區、其他公司。

透過本研究成果後續需要面臨的挑戰及待檢視的問題分為三項,亦可作為未來研究發展方向:

- 過去國內在探討生態研究的文獻上,多著墨於生態調查或相關物種指標的研究,生態管理策略及建置模式則鮮少研究說明,探訪專家學者其意見表示由於國內近期剛起步發展,未有完善的機制參考,造成生物多樣性未來將面臨之重要問題,實為困難卻極為重要之工作。

- 後續應建立生態管理的檢核制度,包含檢核項目、評分準則,以反映出整體生態系的狀態,確實掌握環境的資源及其動態。

- 開發後環境常因受到人為擾動無法保留原始生態樣貌,短期目標以復原開發前環境的方向,未來應朝向建置生態復原的評估準則之研究。

透過良善的友善環境經營管理方式,控制外來動植物的入侵、營造棲地多樣化,以維持物種多樣性,使得生態系提早或朝向更多樣性的方向演替。未來若能建立完善的生態環境管理方針以及環境回復策略,建構出生態管理機制,有助於國內生態環境維護與經營管理。

參考文獻

- 吳宗憲,生態教育園棲地營造理論的實踐-田心生態教育園建造經驗,造園季刊,43卷,頁61-64,2002。

- 吳勝斌、劉惠元、林明瑞,校園生物棲地環境指標之建構研究,臺中教育大學學報,22卷1期,頁1-27,2008。

- 范義彬,棲地經營管理與生物多樣性,林業研究專訊,16卷1期,頁7-10,2009。

- 周書賢,都市、景觀「在」建築-景觀都市主義(Landscape Urbanism),臺灣建築學會會刊,2012。

- 蔡佳育,國道生態綠化成效評估與後續應用,國道永續經營環境復育研討會,2011。

- 臺灣國家公園,山椒魚的棲地復育,http://np.cpami.gov.tw/

- 臺灣國家公園,櫻花鉤吻鮭的棲地,http://np.cpami.gov.tw/

- Lewis, R. R., Ecological engineering for successful management and resto-ration of mangrove forests, Ecological Engineering, Vol.24, pp. 403–418, 2005.

- Shackelford, N., Hobbs, R. J., Burgar, J. M., Erickson, T. E., Fontaine, J. B., Lalibert´e, E., Ramalho, C. E., Perring, M. P., and Standish, R. J., Primed for Change: Developing Ecological Resto-ration for the 21st Century, Restoration Ecology, Vol. 21, No. 3, pp. 297–304, 2013.

留言(0)