摘要

物聯網應用:以終端能源使用者樣貌建構智能會議室

本研究應用物聯網技術並成功架構在智能會議室的管理系統,整合會議室的「能源管理」與「預約使用」,透過24小時主動監測會議室的即時使用狀態(有人或無人)。一則透過「感知層」,將人員移動感測器所監測到的數位訊號,利用廠區既有的無線網路環境「網路層」,回傳至後台管理端的電腦伺服器,且經程式邏輯判讀無誤後,研究證實在無人使用的狀態下,在「應用層」可自主於能源管理端直接關閉會議室的燈光照明,並同步告知建築物的建築自動化系統(BA),關閉空調系統,以達節能管理之效。以本案F12P3辦公大樓為例,研究量化每年可省49,201元的電費,每年可減少11,211公斤的碳排放量,本案的投資報酬率(ROI)為21%,回收年限約計4.8年。二來透過數位訊號回傳並即時更新會議室的使用狀態,提供會議室預約系統的判讀數據,減少會議室無效預約次數之外,並即時提供已預約卻無人使用的會議室清單給需求端,改善以往被動且慢半拍的管理模式,研究質化不僅可改善以往需透過管理者以人工方式進行會議室之借用與協調,更促使會議室的日常管理邁向更省力更智慧的智能模式,且本研究可複製性高,未來可整合管理並推廣應用於台積公司的竹科、中科、南科各廠區。

前言

全球新興產業的趨勢分析

全球頂尖的諮詢顧問與戰略智庫麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute),於2013年發布了一份研究報告,文中提出12項將改變人類生活、商業與全球經濟發展的破壞性科技,包括:行動網路、知識工作自動化、雲端科技、機器人、自動駕駛交通工具、下世代基因體、能源儲存、3D列印、先進材料、再生能源、石油和天然氣探勘以及物聯網(Internet of Things,以下簡稱IOT)等。

另2013年根據美國研究機構(Forrester)的預測,至2020年全球物聯網的應用服務量,將成為全球下一個兆元級別的通信服務產業。

而2015年Apple Watch、軟銀機器人、Nest、Oculus Rift虛擬實境裝置到Tesla電動車,在產品發表會上陸續推出新世代的智慧連網裝置,正式宣告物聯網已走入人類的生活應用。

綜上所述,透過研究報告及市場脈絡可得知物聯網在未來發展的重要性。

研究動機

本研究依據台積公司員工對於辦公空間與工作環境的滿意度調查結果,將以會議室的能源管理與預約使用進行研究剖析,而在會議室的日常使用上,使用者反應較多的主要問題為會議室的「能源管理」與「預約使用」等,在一般的使用情況上常發生兩種狀況:

- 使用者開啟會議室的燈光照明與空調系統後,卻在離開時忘記關閉照明與空調而造成能源耗損。

- 使用者預約會議室後卻不使用,造成空間資源的浪費及會議室無效預約。

因此,本研究構思如何以人性思維的觀點與終端能源使用者的行為模式,規劃設計一智能會議室,在完全不改變、不限制終端能源使用者的行為模式及會議室硬體端的設施設備下,關鍵在於如何透過應用物聯網的技術,建構軟體端的智慧管理(自主性判斷能源設備的開關和即時更新並掌握使用狀態),以利減少會議室能源的浪費並滿足使用者於工作機能上的需求,建構一創新的智能管理與應用模式,乃為本研究將解決的問題。

研究目的

因此,本研究將以物聯網作為研究中心思維,並依據物聯網架構整合應用行動網路、知識工作自動化與雲端科技等三者[1];簡言之,係指如何透過人員移動感測器、無線網路模組的資訊感測設備,以及無線網路環境與通訊協定,把任何物品構件與網際網路進行連接,以利資訊交換和訊息傳遞,作為智能化識別、定位、監控和管理的一種複合式應用。

本研究針對「會議室的能源管理與預約使用」構思出如何透過人與物的資訊互通、物與物的資訊互通,建構一個全面自動化與智慧化兼具的行為模式,改變以往人與人間需透過機器傳遞或通信網路來交換訊息與傳達指令。

承上述,為求優化並改善會議室的使用管理,本研究目的有二:

- 有效減少會議室的運轉能耗(照明及空調)並落實節能減碳管理策略。

- 智慧化預約系統減少會議室無效預約次數並立即提升使用率,改善以往管理者需透過人工方式借用與協調會議室。

研究範圍與限制

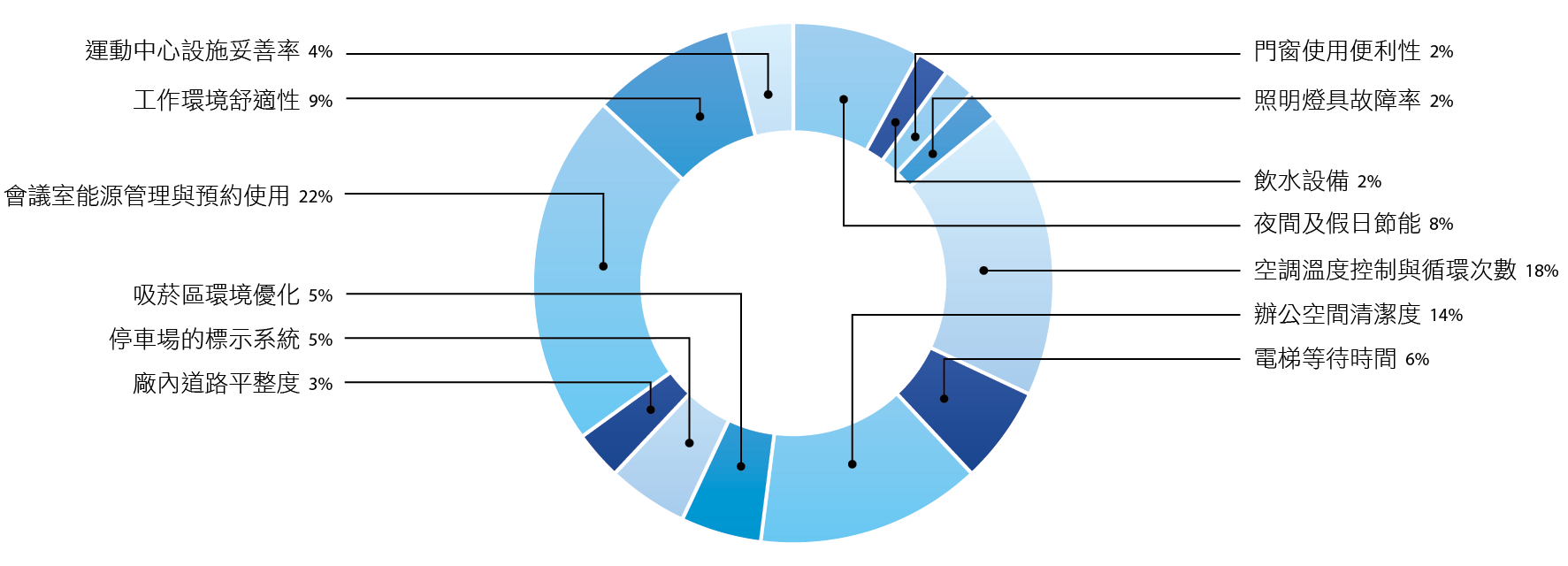

本研究針對台積公司的辦公空間與工作環境進行滿意度的調查分析,並依據2014年01月至2015年06月的員工意見箱、提案改善、100報案專線的統計結果,主要可將回覆內容歸納出13個待改善類別,包括:空調溫度控制與循環次數、辦公空間清潔度、工作環境舒適性、會議室能源管理與預約使用、辦公空間的夜間及假日節能、電梯等待時間、停車場的標示系統、吸菸區環境優化、運動中心設施妥善率、廠內道路平整度、飲水設備使用習慣、門窗使用性、照明燈具故障率等。

承上述, 圖一為台積公司員工希望能將辦公環境改善的圓餅圖,研究分析其中:會議室的能源管理與預約使用,占22%;空調溫度控制與循環次數,占18%;辦公空間清潔度,占14%;工作環境舒適性,占9%;辦公空間的夜間及假日節能,占8%。依據80/20法則,前5大項佔所有案件的比例將近七成,若能有效解決上述問題,將能大幅改善並優化整體辦公空間與工作環境;因此,本研究依據統計結果,並配合現階段在實際營運上的可用資源,針對佔比最大的「會議室的能源管理與預約使用」提出優化改善方案,而其他問題則暫不納入本研究的討論範圍。

圖一、辦公空間與工作環境的改善意見調查統計

研究架構

本研究的創新設計與系統特色則希望透過導入物聯網的應用,建構「會議室能源管理與預約使用」一條龍式的自動控制與智慧判斷;透過人員移動感測器的多點建立,全面對環境進行即時的監測,並將人的工作知識判斷程式置於雲端,再透過無線網路的介面傳輸讓會議室內的設備進行智慧化的連動,現場端(Local)可關閉燈光照明,遠端告知建築物的建築自動化系統(Building Automation System,以下簡稱BA)關閉空調系統,並將會議室即時的使用狀態(數位訊號),透過廠區無線網路環境傳遞給會議室預約管理系統,不僅可減少人為資訊處理,更可提升系統傳輸的即時性與正確性。

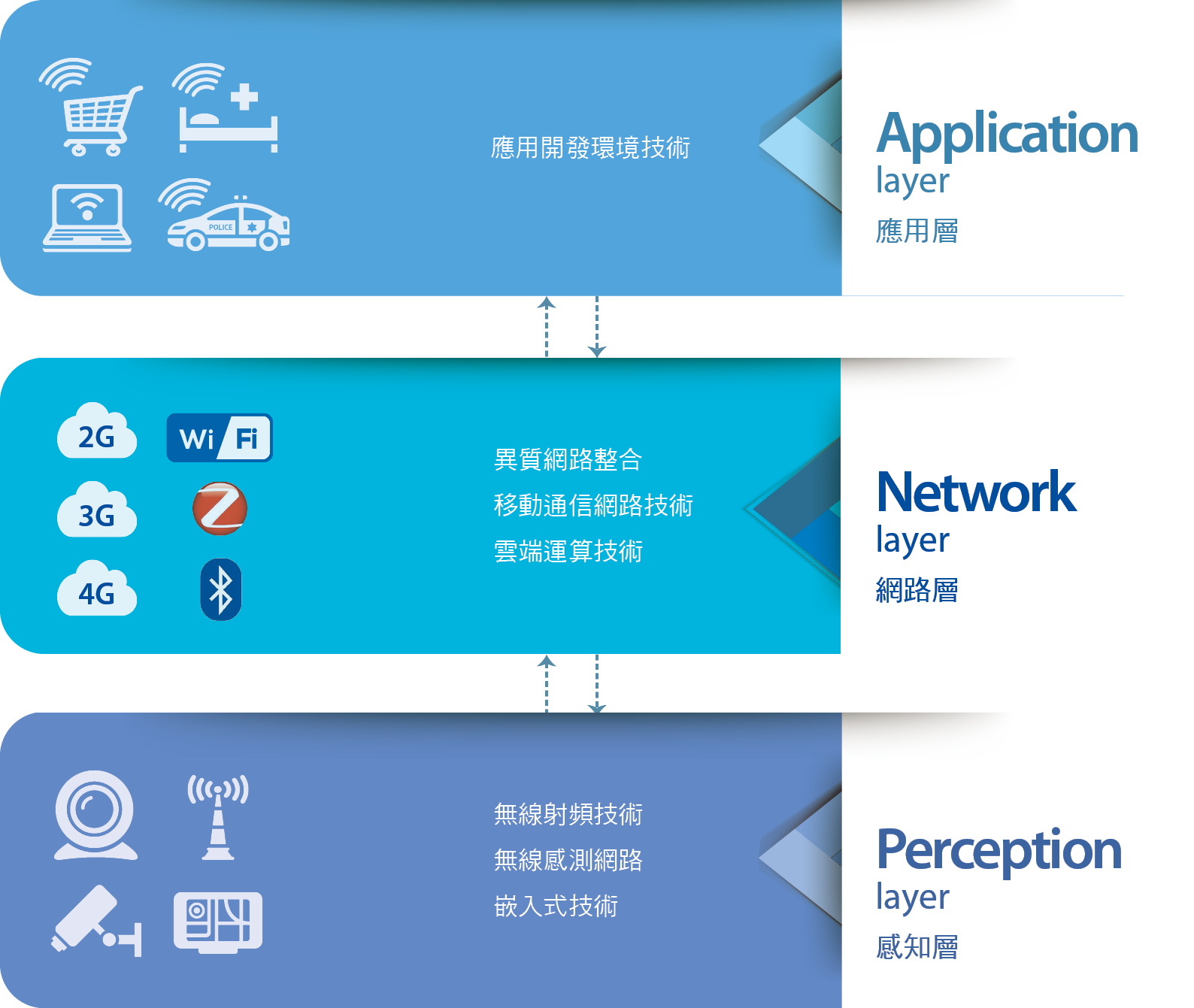

本研究架構包括:感知層、網路層、應用層,其說明如 圖二所示。

圖二、智能會議室導入IOT 的應用架構:感知層、網路層、應用層[2]

感知層

利用人員移動感測器監測會議室的使用狀態,並將會議室的即時使用狀態透過感測器的微處理器轉換為數位訊號(0/1)。

網路層

透過廠區既有的無線網路環境,將感知層的數位訊號回傳至後台電腦伺服器,經訊息處理與資料傳遞後,再次經由廠區既有的無線網路環境,將數位訊號(0/1)同步拋給會議室的預約管理系統。

應用層

將會議室即時的監控資訊(無人或有人)回傳至會議室預約管理系統,若無人則現場端可關閉燈光照明,遠端告知BA關閉空調系統;預約後無人使用的會議室也會即時並同步拋出正確訊號,可立即更新並搜尋目前線上可用的會議室,創意設計以視覺化(燈號)的方式進行管控,滿足使用者的工作需求,減少會議室無效預約次數並提升會議室的資源使用率。

智慧連網裝置的實例介紹

承前言所述,本文列舉目前在生活上物聯網的創新技術與應用實例 圖三。

圖三、智慧連網裝置

蘋果的Apple Watch穿戴式裝置

2015年蘋果所推出的Apple Watch智慧型手錶,已可收發e-mail、回覆簡訊、打電話、閱讀新聞、生理量測與檢視等文字或語音通訊功能,且提供圖像化的呈現方式,並同步建置了iPhone的語音助理(Siri);同時可透過內建的近距離無線通訊晶片(NFC)搭配Apple pay軟體,讓Apple Watch具備行動支付功能,甚至納入iPhone解鎖汽車車門的專利,可搭配Tesla的App程式作為電子鑰匙來控制車門與車窗的開關。

軟銀的Pepper 陪伴型家用機器人

因應高齡化世代,於2015年6月由軟銀研發、鴻海代工的Pepper陪伴型家用機器人已走入你我的生活,不僅可實現居家照護及陪伴需求的功能外,Pepper陪伴型家用機器人最大的特色在於已能辨別人類的情緒,適時地隨著人類的情緒波動而改變互動模式,並且具備社交、陪伴功能的人形機器人;另結合IBM的人工智慧系統「華生」,Pepper陪伴型家用機器人可透過日常學習不斷進化。目前瑞士飲料大廠雀巢預計於2015年底,於日本境內的一千家家電賣場與大型商場引進Pepper,擔任雀巢咖啡機的銷售員。

Nest的智慧恆溫器與煙霧感測器

2011年Nest推出「智慧恆溫器」與「煙霧感測器」,不僅讓原本無趣的家電裝置變得時尚,也讓裝置變得聰明,自然簡單的配合使用情境融入居家環境,而產品的人性創新思維更成為21世紀的趨勢指標。「Nest智慧恆溫器」主動記錄、學習你我的生活習慣來自主設定溫度,改變以往需繞著溫控器打轉的行為模式,並可根據不同家庭的生活型態或家電系統配置,自動調整最適合使用者的節電模式,從此再也不需要去硬性規定記得、調整、教育使用者家中的用電狀態;「Nest煙霧感測器搭配智慧燈泡」,當煙霧感測器感應到火警與煙霧時,智慧燈泡不僅會閃爍燈光來吸引使用者的注意,同時透過煙霧感測器會發出警告音,達到警示作用與異常排除。

應用情境設計與系統功能規劃

應用情境設計

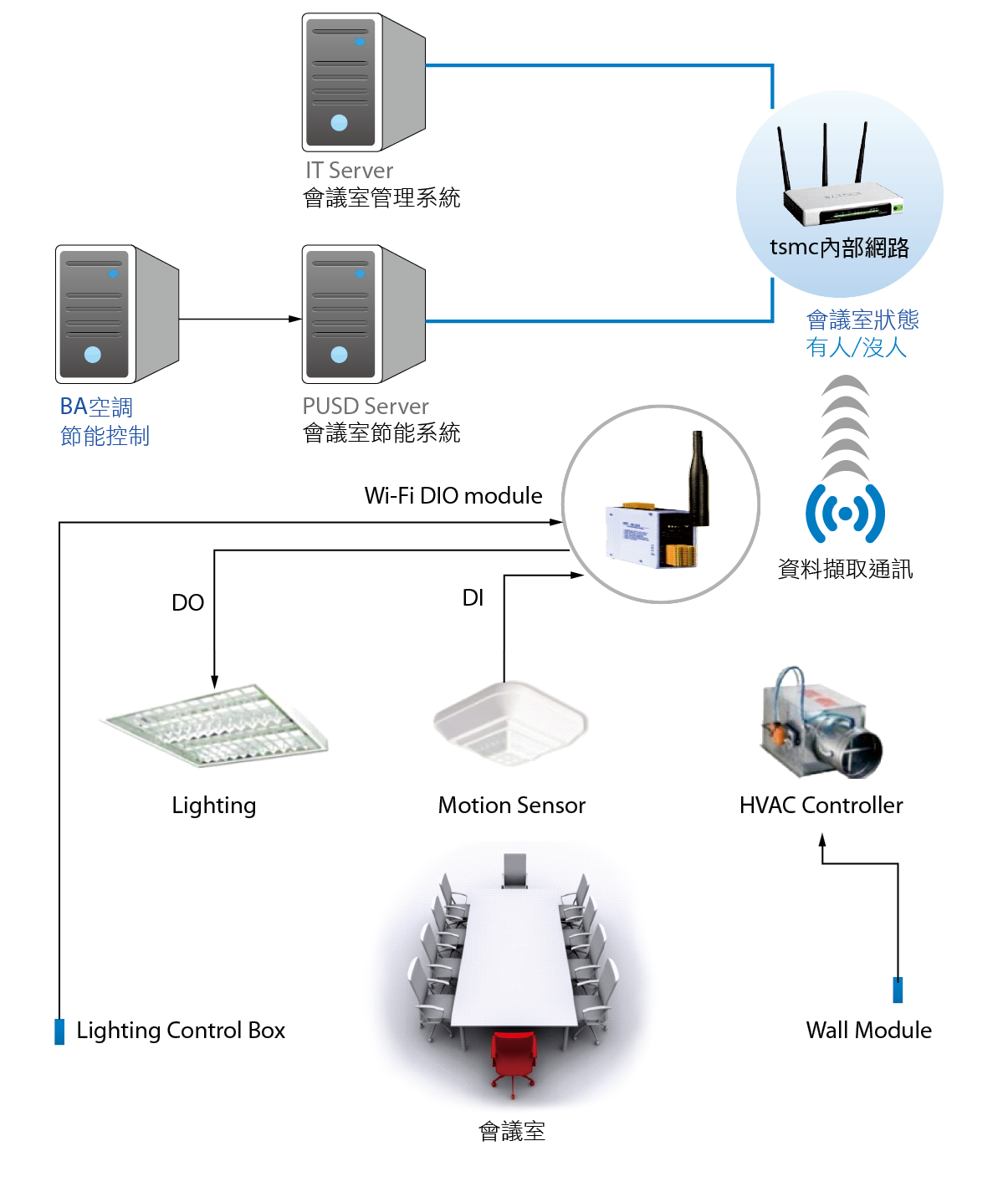

透過無線網路環境結合人員移動感測器,架構智能會議室節能管理與預約機制的解決方案如 圖四所示。

圖四、智能會議室的系統架構

情境設計一:有人使用狀態及預約後無人使用

會議室原處於無人使用,當使用者進入會議室時,人員移動感測器將感(告)知會議室中有人使用,並經系統確認會議室的使用狀態無誤後,將會議室正在使用中的數位訊號透過無線網路環境,以控制模組傳送至BA及會議室預約管理系統後,可掌握會議室的即時資訊;承上述,另針對使用者常預約會議室後卻未使用的問題,透過系統的自動偵測及智慧判斷,可同步將預約後無人使用的訊號拋出,供他人進行新預約,以減少無效預約。(此情境下的燈光照明及空調系統為正常使用狀態)。

情境設計二:使用後沒有關閉燈光、空調及無人使用狀態

當使用者使用完畢並離開會議室後(研究假設沒有關閉燈光照明及空調系統的狀態),透過人員移動感測器監測會議室處於無人狀態,並達模組設定的監測時間後(研究假設10分鐘內無人進出此會議室),透過無線網路環境將模組的即時監測狀態,傳送至會議室預約管理系統,掌握所有會議室的即時使用狀態;可於現場端關閉照明迴路(15安培以下),並透過訊號傳遞可告知BA關閉空調系統(將空調關至最小出風量,以達節能最佳化)。

系統硬體裝置介紹

人員移動感測器 圖五:會議室內裝設人員移動感測器,透過感測器掌握會議室的即時使用狀態。

圖五、人員移動感測器

一個感測器的有效感測範圍為1.8mx1.8m

一個感測器的有效感測範圍為1.8mx1.8mWi-Fi Digital IO Device 圖六:人員移動感測器可將所測得資訊透過無線智慧演算模組回傳至電腦伺服器,提供後端平台即時監控及歷史紀錄。

圖六、Wi-Fi Digital IO Device

無線智慧演算模組

無線智慧演算模組現場端(Local)應用:會議室智慧化節能監控

會議室裡最主要的能源使用為燈光照明及空調系統,在一般的使用情況上使用者時常發生開啟會議室的燈光照明與空調系統後,卻往往在離開時忘記關閉而造成能耗,因此,如何透過節能永續的規劃設計,化被動為主動,並在不改變不限制使用者的行為模式下,減少會議室的能耗並同時滿足使用需求。

本研究透過裝置人員移動感測器,監測環境中是否有人,並應用在會議室的能源管理系統。茲因,會議室中經常出現人員離開,照明燈光及空調系統持續開啟,而透過人員移動感測器偵測會議室內是否有人員存在,當人員移動感測器偵測到狀態為無人使用時,可於現場端關閉照明迴路,並通知後端平台(BA)關閉空調系統,以達節能減碳之效。

後端應用:會議室智慧化預約系統

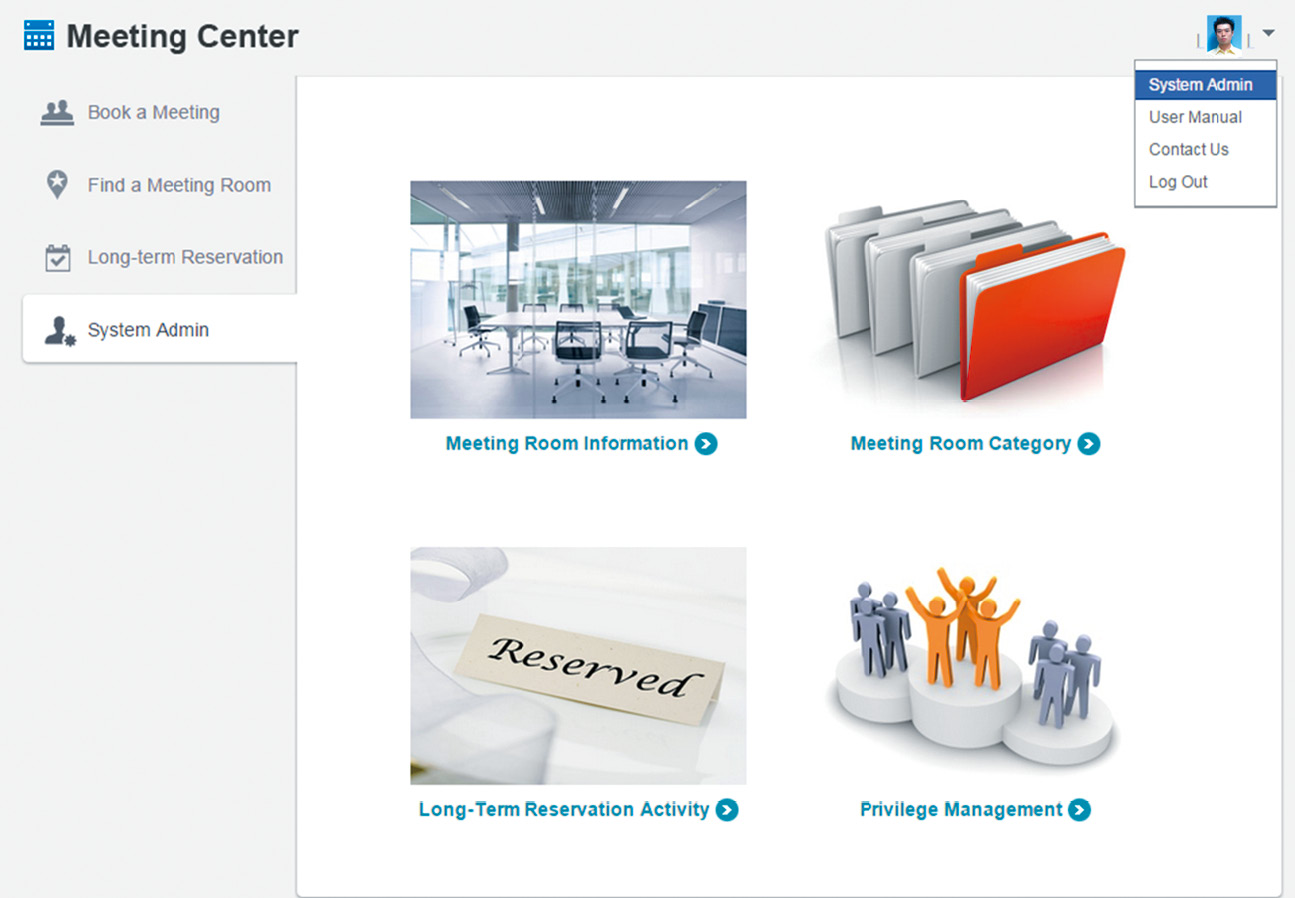

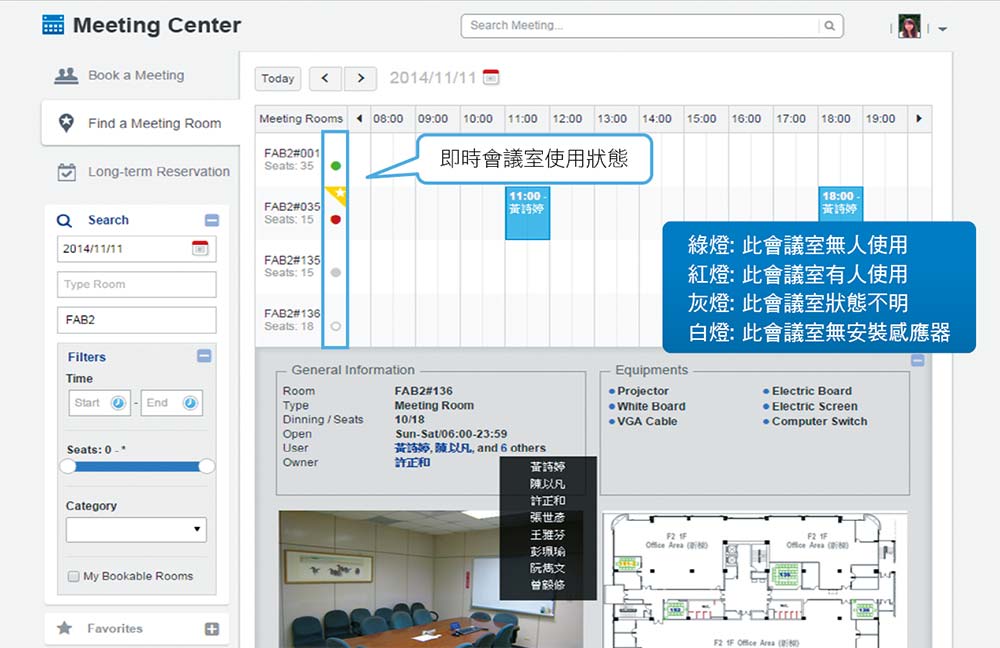

延續智能會議室的監控資訊,將會議室正確即時的使用狀態(無人/有人)回傳至會議室管理系統 圖七,透過此功能可立即搜尋目前線上最新可用的會議室,並以燈號進行管控,導入智慧化預約管理設計,並滿足使用者的工作機能,減少會議室無效預約次數並提升使用率,以下透過三階段已開發的功能進行簡介。

圖七、會議室管理系統

第一階段:掌握會議室的即時使用狀態與空間設備資訊

建構智能會議室預約系統與管理資訊,可透過系統平台掌握會議室即時資訊,並提供系統使用功能,包括:建立會議資訊與訊息發送、會議室即時使用狀態及空間設施資訊、線上搜尋可用會議室;另透過 圖八的系統畫面所示,可將會議室正確的即時使用狀態(無人/有人),轉換為數位訊號並回傳至會議室預約管理系統,以燈號表示狀態,綠燈為無人使用、紅燈為有人使用、灰燈為監測中、白燈為目前無監測裝置。

圖八、會議室即時狀態與設備資訊

第二階段:會議室短期及長期預約功能建置

參考會議室的歷史預約記錄與實際使用紀錄,計算出會議室預約成功的機率(高低)、新增會議室長期預約功能、會議時段微調並排除長期預約衝突。

第三階段:整合管理與推廣功能建置

建構會議室階層樹,將擴大導入至竹科、中科、南科等各辦公大樓的應用。

創新管理:會議室預約系統導入智慧化預約應用

台積公司與工研院合作開發的Wi-Fi Digital IO Device 圖九,設計理念不僅配合會議室的使用常態來寫入智慧計數演算法,且監測時間可設定為1至63分鐘,並可依據二進位指撥開關自行設定監測時間(本案設定的監測時間為10分鐘),透過無線網路環境將控制模組的訊號,即時傳送至會議室管理系統,一則可於現場端關閉燈光照明,二則可通知BA關閉空調系統,三則更新會議室預約系統的最新資訊(無人/有人)。

圖九、Wi-Fi Digital IO Device(無線智慧演算模組)

研究證實可精確監測並成功判斷會議室內的即時使用狀態(無人/有人)。

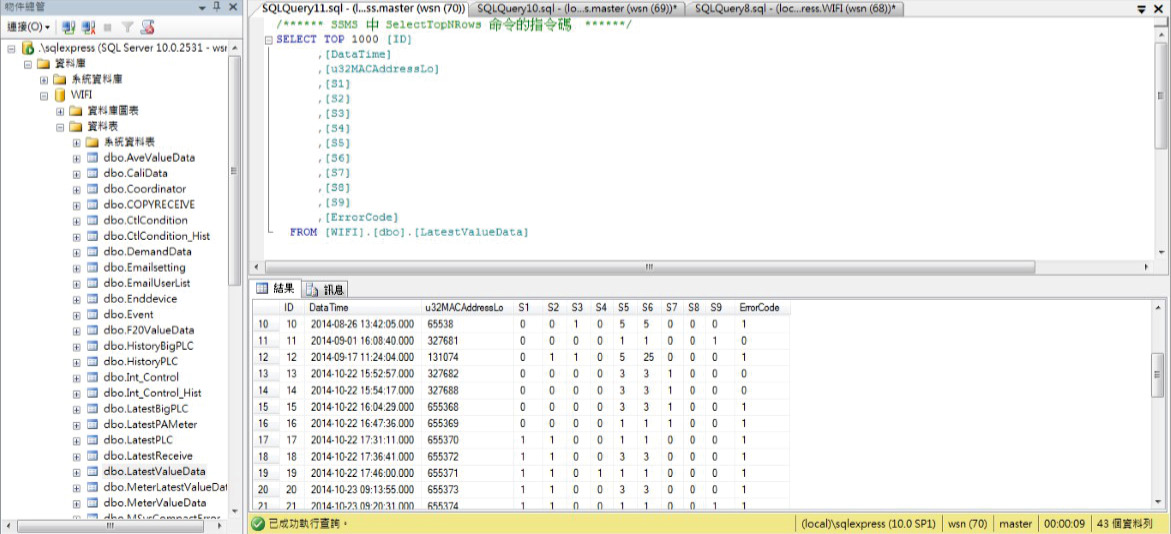

本改善工程透過無線網路環境,先將感知層的監測資訊上傳到電腦伺服器進行訊息判斷 圖十,進而把數位訊號傳遞到會議室預約管理系統 圖十一。

圖十、會議室回傳即時使用狀態

圖十一、無線智慧演算模組的連線狀態

訊息判斷並轉換為數位訊號:

- 0 為無人使用。

- 1 為有人使用。

會議室管理系統的效益分析

質化效益分析

被動轉主動:智能會議室系統所談及的「智慧」則包括智慧型感測器搭配無線智慧演算模組與智慧型控制兩部分。其中,室內的人員移動感測器搭配無線智慧演算模組的判斷準確度則為關鍵,台積公司與工研院合作開發的嵌入式裝置模組,已寫入智慧計數演算法,並可準確判斷會議室內的使用狀態(無人/有人),相較於目前傳統舊式人員移動感測器普遍用於辦公室茶水間,人員暫時停止動作即被關燈的模糊感測控制,可更精確且即時地掌握會議室的使用狀態,並作為燈光照明及空調系統控制(開/關)的判斷依據,大幅提升能源管理效益與掌握系統精準度。

量化效益分析

目前本研究導入F12P3辦公大樓共計26間會議室,經試驗完成並已全數上線。透過實際量測單一間會議室的節能效益,每天可省2.56度的電(式1),若以目前線上的26間會議室為計算基礎,每天可省67度電,每月可省4,100元的電費,每年可省49,201元的電費(式2),每年可減少11,211公斤的碳排放量(式3);本案的投資報酬率(Return on investment,以下簡稱ROI)為21 %,回收年限約計4.8年,全案可複製性高。

(40W×8盞÷1,000W/hr)×8hr=2.56 度................. (式1)

(2.56度×2.8元)×26間×22天×12個月=49,201元................. (式2)

17,572度電×0.638=11,211Kg · CO2................. (式3)

假設條件:

- 每間會議室裝置8盞40W的日光燈,未關燈則以8小時/日計算,以5個上班日/週計算。

- 每度電價以工業用電2.8元計算。

- 一度電會產生0.638公斤的二氧化碳排放量。

未來導入台積公司的應用架構

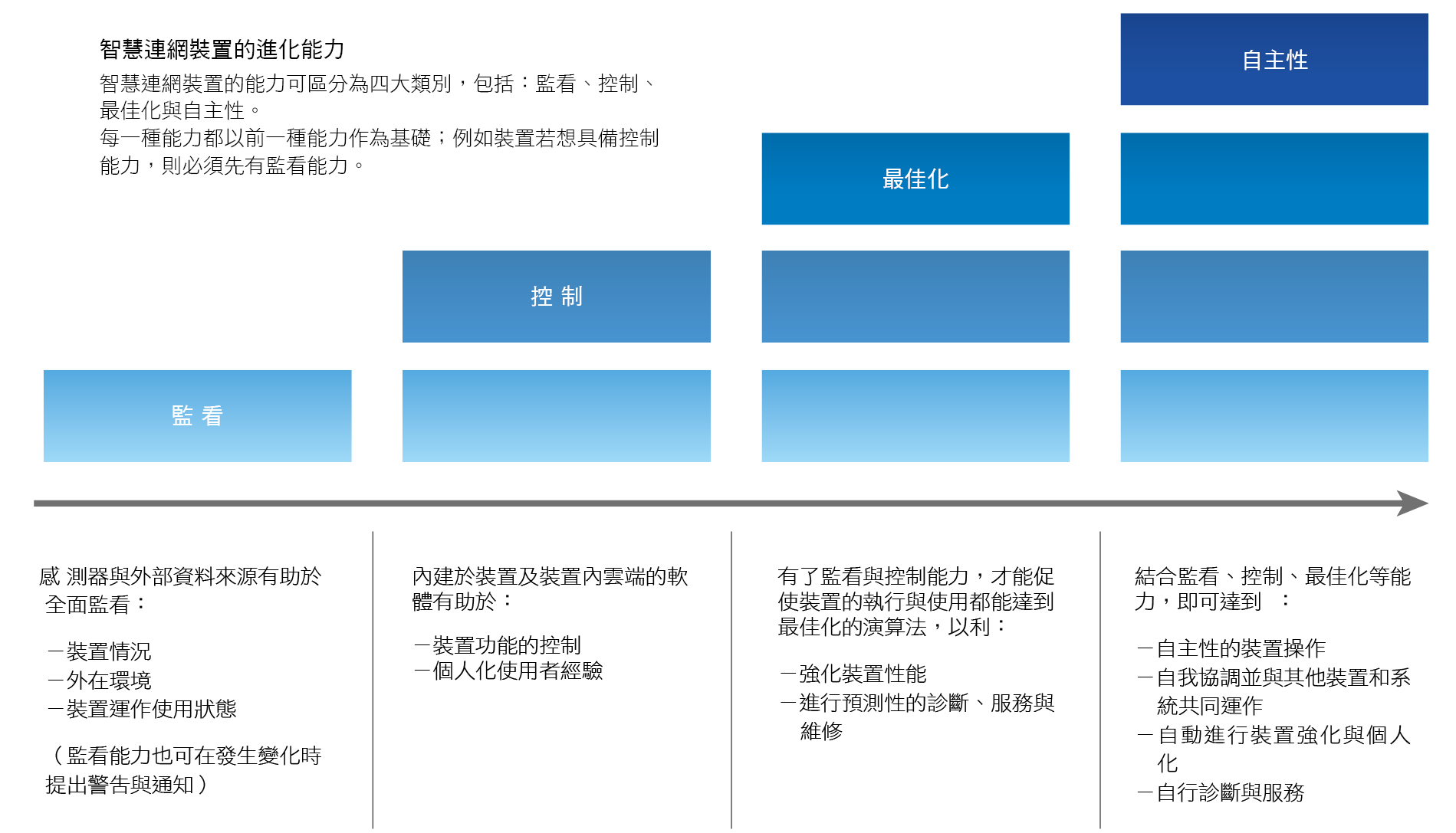

綜上所述,本研究創新設計導入物聯網技術,並應用建構在「會議室能源管理與預約使用」,研究發現物聯網所帶來智慧裝置的新功能,包括:監看、控制、最佳化及自主性等,研究建議若以此作為奠定下一階段的發展基礎,其每一項功能都極具價值。(舉例來說,監看功能是裝置控制、最佳化及自主性的基礎)。因此,本研究進一步拆解並針對監看、控制、最佳化及自主性等,在物聯網的架構下所扮演的角色,配合要點式的功能說明,以作為未來台積電智慧建築在物業前期規劃階段導入ICT (Information and Communication Technology)與IOT (Internet of Things)的參考依據 圖十二。

圖十二、智慧連網裝置的功能分析[3]

監看

智慧連網裝置可透過感測器與外部資料來源,全面監看裝置狀態、運作與外在環境;而裝置可運用監看資訊,提醒使用者注意環境或裝置性能的變化。

控制

智慧連網裝置可經由遠距指令來控制,或是由內建在裝置裡或裝置內雲端的演算法來控制,在裝置所處環境發生改變時,引導裝置做出判斷或回應。

最佳化

透過智慧連網裝置傳來大量的監看資料,再結合控制裝置運作的能力,使用者就可用多種方式進行裝置性能最佳化;並將分析方法或演算法,應用在過去或現在的資料上;例如管理者能在重要設備即將發生故障前,採取預防性的維護修繕,可大幅改善設備的故障率。

自主性

結合監看、控制、最佳化等能力,自行診斷出自我需求,並透過智慧連網裝置來減少人為操作,或透過遠距執行操作來改善環境狀態;例如智慧型電表能讓電力公司了解長期的電力需求模式,並做出適當的因應機制。

結論與建議

結論

以終端能源使用者樣貌打造IOT的智能會議室,結論有三:

創新管理

本研究成功以人性思維的觀點與終端能源使用者的行為模式,規劃設計一智能會議室,在完全不改變、不限制終端能源使用者的行為模式及會議室硬體端的設施設備下,透過應用物聯網的技術整合應用行動網路、知識工作自動化與雲端科技等,將智慧裝置與無線網路進行連接(物與物),以利資訊交換和訊息傳遞,作為智能化識別、定位、監控和管理的一種複合式應用,建構軟體端的智慧管理(自主性判斷能源設備的開關和即時更新並掌握使用狀態),不僅改變以往人與人間需透過機器傳遞或通信網路來交換訊息與傳達指令,更可大幅減少會議室的運轉能耗(照明及空調)並滿足使用者於工作機能的需求(減少會議室無效預約並將資源最佳化)。

量化效益

節能減碳,物聯網導入F12P3辦公大樓「會議室能源管理與預約使用」的節省能源效益,若以目前線上的26間會議室為計算基礎,每天可省67度電,每月可省4,100元的電費,每年可省49,201元的電費,每年可減少11,211公斤的碳排放量;本案的ROI為21 %,回收年限約計4.8年。

質化效益

在人性化,透過節能永續的系統設計與最佳化規劃,減少會議室能源的浪費並滿足使用者於舒適便利的需求;在創新性:會議室的能源使用與管理(硬體)導入IOT應用;在機能性:會議室預約系統(軟體)導入智慧化預約應用;在效益性:可提升會議室的有效使用率與管理人員的業務效率;不僅可減少會議室無效預約次數以達資源撫平共享,智慧化預約系統更可改變以往過去管理者需透過人工方式協調。另本案可複製性高,未來可整合管理並推廣應用於台積公司竹科、中科、南科各廠區,發揮加乘效益。

建議

本文針對系統導入後進行應用端的用後分析,建議有二:

- 嵌入式裝置模組的採集技術需保持高度穩定的接收狀態,否則會出現訊號接收不穩定的情形,恐無法達成以訊號傳輸與長期使用;因此,研究建議可針對嵌入式裝置模組內的晶片韌體預先植入偵錯程式,一但監控到斷線或連線狀態不穩定的情況,立即進行除錯程序,以利維持不斷線與高精準度的訊號傳輸。

- 導入本模組與系統前,應預先完成無線網路環境的連線、設定及測試;並需提供嵌入式裝置模組穩定的無線網路環境,以利確保模組(感知層)可將訊號透過廠區內的無線網路環境(網路層)傳送至會議室預約管理系統(應用端),以利後續設定與應用。

參考文獻

- 王明德,“無所不在的物聯網世界”,MAG雜誌櫃:機電整合專刊,2011。

- 于淳,“物聯網簡介”,新工季刊,pp.79-83,Vol.14,2014。

- Michael E. Porter, “搶進物聯網”,哈佛商業評論,pp.16-18,秋季號,2015。

留言(0)