摘要

永續建築

Keywords / Sustainable Building2,Net Zero Carbon Emissions,Sustainable Development Goals(SDG),Green Building6,WELL Healthy Building,Building Carbon Footprint

永續建築是實現淨零碳排的必要手段之一,但目前全球缺乏共通的客觀標準,各國多採用特定氣候區的綠建築評估系統,如美國LEED-zero、德國DGNB、日本CASBEE、台灣EEWH等;除了節能減碳等必要條件,聯合國的17項永續發展指標(SDG)也針對永續議題提出更宏觀的框架。本研究以SDG指標為主要框架,比較分析各國2050淨零碳排政策白皮書、綠建築評估、碳足跡評估、WELL健康建築等面相,解析如何兼顧環境面、社會面和經濟面實踐永續建築,進一步幫助持續全球布局的台積電,找到永續建築國際對標的共同語言,透過建築呈現台積電使命。

Sustainable buildings are one of the necessary means to achieve net-zero carbon emissions. However, there is currently a lack of common objective standards around the world. Countries mostly adopt green building evaluation systems in specific climate zones, such as the US LEED-zero, Germany DGNB, Japan CASBEE, and Taiwan EEWH. In addition to necessary conditions such as energy conservation and carbon reduction, the United Nations' 17 Sustainable Development Goals(SDGs) also provide a broader framework for sustainability issues. This study uses SDG indicators as the main framework, comparatively analyzes various countries' 2050 net-zero carbon emission policy white papers, green building assessments, carbon footprint assessments, WELL healthy buildings, etc., and analyzes how to implement sustainable buildings considering the environmental, social, and economic aspects. It further helps TSMC, which continues to expand its global footprint, to find a common language for international benchmarking of sustainable architecture and to present TSMC's mission through architecture.

1.前言

1.1 研究動機

隨著全球氣候變遷加劇,每一年接力召開的聯合國氣候峰會(Conference of the Parties, COP)也透過各種議程與努力,逐步凝聚全球共識。在這樣的背景下,2050年實現淨零碳排已是全球共識,其中,永續建築亦成為實現淨零目標的必要手段之一。目前全球有超過40種綠建築評估系統,常見的有美國LEED-zero(Leadership in Energy and Environmental Design)、德國DGNB(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V)、日本CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environment Efficiency)、台灣EEWH (Environment, Energy, Waste and Health)。這些評估系統是專門設計用來評估建築物是否符合環保、節能、健康等方面的標準,但它們都受限於特定氣候區,目前全球並沒有共通的客觀標準。

然而,除了節能減碳等必要條件,在聯合國的17項永續發展指標(Sustainable Development Goals, SDG)中,也針對如何從環境面、社會面、經濟面達成「永續」有了更宏觀的框架。未來的永續建築,能否在淨零碳排之外也滿足SDG的相關目標,同樣也是一個重要課題。

淨零碳排、永續建築,只要一國一地願意努力實踐,都是正面貢獻,但是若要「全球」共同達標,除了善心還得要有善法,而本研究試圖透過分析整合,找到實現永續建築的「善法」。

1.2 研究背景

在2022年底舉辦的COP27,聯合國政府間氣候變化專門委員會工作小組(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)有針對各領域如何邁向永續給出一些說明與範例,在「氣候行動永續策略_建築篇(IPCC_AR6_WGIII_Chapter_09)」中,IPCC舉例了當前世界7個指標性的淨零耗能建築案例,總體而言,IPCC的案例展示了如何利用節能和太陽能等新技術來實現淨零耗能的目標。然而,若參照SDG指標綜合檢視,仍有許多關於「永續」的面向未在此份報告中呈現。永續議題日趨重要,有鑑於此,如何從更寬廣的面向定義「永續建築」是本研究試圖探討與串聯的議題。

1.3 研究之重要性

若缺乏整體規劃,便難以確切評估個別事件對整體的影響程度,易陷入自我感覺良好或事倍功半的盲點。本研究的重要性在於透過分析統整,以「定向定量」的方式,深入了解永續建築對環境、社會和經濟的實際貢獻。換言之,我們不應僅仰賴酷炫設計、材料和設備的「感性」選擇,而是透過標準化和量化資料,讓永續建築能夠為地球的節能減碳作出「理性」且負責任的貢獻,以造福未來世代。

1.4 研究目的

因應持續全球布局的台積電,在自我期許與客觀要求朝向永續建築發展,其所面對到的評估標準將不再限制於一隅一地。期待能透過本研究找到永續建築國際對標的共同語言,在全球化與在地化之間,透過建築呈現台積電使命。

2.案例探討

2.1 案例一:COP27-IPCC氣候行動永續策略_建築篇,美國NREL-RSF

美國國家可再生能源研究室(National Renewable Energy Laboratory, NREL)的研究支援設施(Research Support Facility, RSF),其建造目的是回應氣候變遷與節能減碳議題,以達成2030所有新建築都必須是淨零耗能建築。RSF在合作決策模式、被動式技術與能源效率、營運監測優化等方面表現優秀。RSF的建築配置和採光方案有巧妙的設計細節,同時結合建築整體結構設計採用了被動式的冷暖通風調節儲存機制和輻射熱樓板以提高能效。RSF持續透過建築能源管理系統累積實測數據,為優化能源系統知識做出貢獻。最終,RSF每年的能耗數據為110度電/m2/年,並透過屋頂大量鋪設太陽能板實現淨零耗能,為全美最大面積淨零耗能辦公建築之一。

2.2 案例二 :COP27-IPCC氣候行動永續策略_建築篇,德國EPPS小學

德國的能源轉型和節能建築得到了強大的工業實力的支持。德國的Energy-Plus小學(EPPS)是全德國第一座實現「正能源」的學校,它採用了被動式建築設計,通過順應自然因子來減少主動的能源消耗。EPPS的建築方位和機能配置決定了大部分的耗能強度,它分成三棟校舍,屋頂鋪設太陽能板,南北面開窗創造日光與通風的平衡。EPPS的建築外殼隔熱使用了複層材料雙向隔熱牆,南面玻璃窗分成上下兩段,中間伸出遮陽百葉,能為教室內天花板增加反光。教室的家庭模組配置有利於提升通風換氣熱平衡,南面窗戶設置手動和機械通風,北側配置大片玻璃窗有利於節省照明能耗。EPPS每年能耗數據為23度電/m2,屋頂向南鋪設的太陽能板發電可以實現淨零耗能。

2.3 案例三:COP27-IPCC氣候行動永續策略_建築篇,成大綠色魔法學校

成功大學綠色魔法學校是一座低耗能建築,其永續策略主要從光、風、水三方面入手。建築內設計有多處遮光、採光設計,減少陽光直射進入室內產生的輻射熱,並善用自然光,大量降低白天照明需求。透過通風塔設計,增加對流,減少空調耗能。關於省水,建築內採用腳踩踏板控制水龍頭,達到趣味省水效果,而視覺化雨水回收對於教學解說與水量監測很有幫助。最後,化糞池內的水經沉澱處理,能為生態池補充水源,為淨水省水盡最大努力。綠色魔法學校創造了29.53度電/m2/年的能耗數據,並在安平校區種植足量喬木達成碳中和以實現零碳建築。

2.4 案例四:日本東京新國立競技場(2020東京奧運主場館)永續策略

根據「Sustainability Pre-Games Report Sustainability Highlights」指出,東京奧運圍繞著永續議題展開一系列籌辦工作。若從SDG目標檢視,在減少開發量以及促進日本林業對永續建築產業發展方面,東京奧運不只在主場館及選手村選用來自日本63個地區的木頭進行建設,也在開幕表演中演繹工匠精神,將1964年奧運種下的樹苗,轉化成2020年的木構造奧運五環。在循環經濟方面,大量利用回收材料製成奧運相關耗材,例如回收寶特瓶製成頒獎台、回收手機重金屬製成獎牌、回收311地震受災戶住家廢鋁料製成奧運火炬等。在使用再生能源方面,主場館及選手村充分使用太陽能、廠管間接駁交通車以充電車或氫能車取代燃油車、奧運聖火台也以氫能取代天然氣減少碳排放。在社會進步方面,東京奧運也從諸多賽制與行政面落實SDG議題。在多方面策略努力下,東京奧運減少28萬噸二氧化碳排放,但總體仍有273萬噸二氧化碳排放,足見要達成「碳中和」,仍非易事。

2.5 小結

綜觀上述案例,可以發現從IPCC角度與SDG角度來檢視永續建築,分別會有其論述重點,但仍不具備一體適用的宏觀架構,簡述如下:

在「COP27-IPCC氣候行動永續策略_建築篇」中,可以理解其關注重點在於透過多型態的建築外殼設計與技術、節能省水設備效率等手段,盡可能降低單位樓地板面積的實際耗電量,朝「近零耗能」前進。在此基礎之上,進一步透過在建築本體增加太陽能或其他再生能源使用,在正負相抵之後實現「淨零耗能」。此論述對於單一完整量體建築物來說,具備可實現性,但尚無描述建造過程中的材料、施工、廢棄物等環節的生命週期碳足跡。

再從碳足跡觀點進一步延伸,可從案例中看到成大綠色魔法學校與日本東京奧運,除了呈現耗電量數據,更重要的是最終以「碳足跡」總量作為「淨零」與否的判斷基準,相對宏觀;但是其碳足跡所計算評估的範疇,仍值得進一步探究,才能作為宏觀參考標準。

若從「2020東京奧運永續發展報告」檢視SDG指標是否能作為永續建築宏觀評估架構,可見其目標導向是以「鼓勵」居多,只要透過創意自我表述就可算是與SDG有連結;至於個別措施真正代表的碳足跡總量,或是除了該方法之外是否仍有更積極作為,則無法在此架構下進一步引導。

總而言之,上述案例已能初步窺探如何邁向永續建築,但仍需透過進一步解析,才能建構完整框架,以更科學、更具選擇性手段的方式,在全球範圍內實現永續建築。

3.研究方法與步驟

3.1 永續建築的定義

「永續」議題包羅萬象,而建築又是一門綜合性專業,為聚焦本研究探討的「永續建築」議題具可操作性,檢索各類文獻後,選出「永續建築」適切的定義如下列三點:

❶「永續建築是一種綜合性的設計和建造方法,旨在減少對環境的影響,提高建築物的效能和質量,同時確保社會、經濟和環境的可持續性。——聯合國經濟和社會事務部門 (United Nations Department of Economic and Social Affairs)

❷「永續建築是一種綠色、健康、環保和節能的建築設計和建造方法,旨在減少對自然環境的影響,提高使用者的生活品質和工作效率,同時實現經濟效益和社會效益的平衡。」 ——美國綠色建築委員會 (U.S. Green Building Council)

❸「可持續建築是一種基於環境、社會和經濟三方面的可持續性原則,通過綠色建築設計、節能減排、資源節約、健康舒適、社區參與等手段,實現建築和城市的可持續發展。」——中國建築學會可持續發展委員會(Sustainable Development Committee of China Architecture Society)

3.2 研究方法

本研究之目的是期待幫助全球布局的台積電,找到永續建築國際對標的共同框架,在全球化與在地化之間,透過建築體現台積電使命。其中所採用之研究方法主要包括以下項目:

❶資料蒐集:

- 共同語言:蒐集盤點SDG指標與永續建築相關的面向。

- 淨零碳排目標對接:檢索台灣、美國、日本、德國對於實現2050淨零碳排政策白皮書中與永續建築相關的資料。

- 系統評估工具:

- 摘要台灣、美國、日本、德國的綠建築評估工具。

- 摘要台灣環保署及台灣建築中心的建築碳足跡評估系統。

- 摘要美國WELL健康建築評估系統。

❷比較分析:

- 以SDG指標為主要框架,分析比較各國2050淨零碳排政策白皮書與永續建築有關的項目差異。

- 以SDG指標為主要框架,分析比較各國綠建築評估系統、WELL健康建築系統的項目差異。

❸歸納整理:以SDG指標為主要框架,綜整歸納各國2050淨零碳排政策白皮書、系統評估工具之異同,提出台積電做為永續建築國際對標的共同框架之推動建議。

3.3 研究步驟

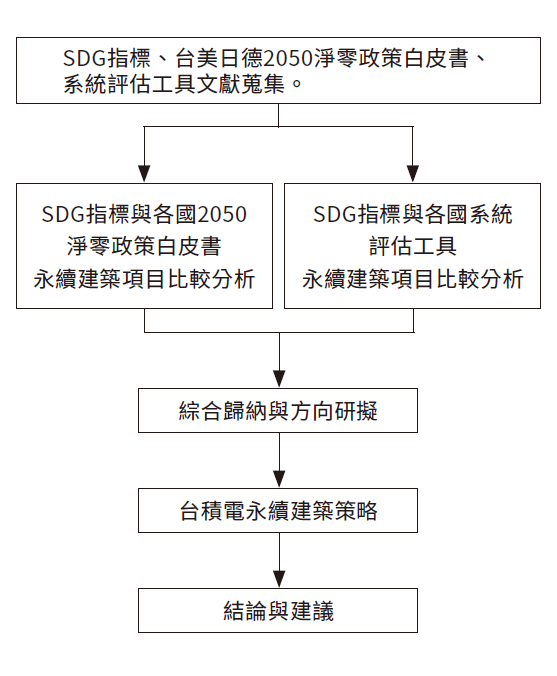

本研究進行流程步驟如圖1。

圖1:研究流程圖(本研究整理)

4.結果分析

4.1 SDG指標、2050淨零政策白皮書與系統評估工具摘要

4.1.1 SDG指標

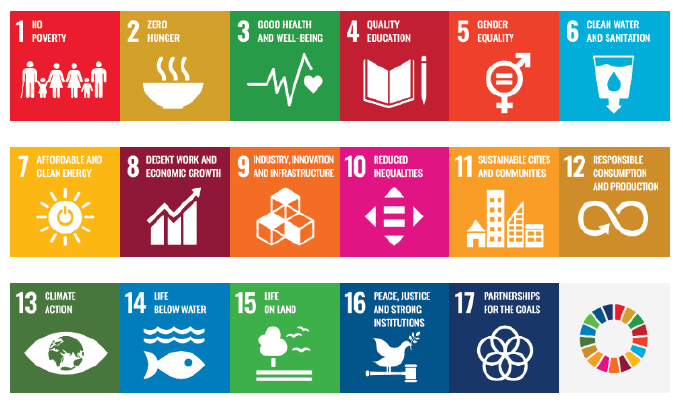

聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)包含17項目標(Goals)(圖2)及169項細項目標(Targets)。本研究參考永續建築定義所述,從環境面、社會面、經濟面摘要169項細項目標中與永續建築有關的整理如表1。

圖2:聯合國SDG指標(資料來源:聯合國網站)

| SDG目標 | SDG目標細項 | 環境面 | 社會面 | 經濟面 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 目標3:健康 | 3.9 | 減少各類型污染 | v | ||

| 目標4:優質教育 | 4.a | 為所有人(身心障礙、弱勢、性別平權)提供有效的學習環境 | v | ||

| 目標5:性別平等 | 5.1 | 消除對婦女各種形式歧視 | v | ||

| 5.5 | 確保公共決策參與權 | v | |||

| 目標6:水資源 | 6.1 | 安全飲用水 | v | ||

| 6.4 | 提高再生水 | v | |||

| 6.5 | 水管理 | v | |||

| 6.6 | 水源保護 | v | |||

| 目標7:可負擔的清潔能源 | 7.1 | 提高再生能源與能源效率 | v | ||

| 7.a | 能源基礎建設投資 | v | |||

| 目標8:永續經濟成長 | 8.4 | 改善全球能源使用與生產效率,努力減少經濟成長與環境惡化之間關聯 | v | ||

| 8.5 | 讓所有的男女都有好工作,包括年輕人與身心障礙者,並實現同工同酬 | v | |||

| 目標9:創新基礎建設 | 9.1 | 災後重建能力 | v | ||

| 9.4 | 產業創新 | v | |||

| 目標11:永續城鎮與社區 | 11.2 | 可負擔的大眾運輸、道路安全 | v | ||

| 11.3 | 提高促進融合與包容以及可永續發展的都市化與容積 | v | |||

| 11.4 | 文化與自然遺產保護 | v | |||

| 11.6 | 空氣與廢棄物管理 | v | |||

| 11.7 | 綠色公共空間 | v | |||

| 11.a | 城鄉發展規劃 | v | |||

| 11.c | 以財務與技術支援低度開發國家,以在地建材營建具有災後復原能力且可永續的建築 | v | |||

| 目標12:永續消費與生產模式 | 12.2 | 實現自然資源的永續管理以及有效率的使用 | v | ||

| 12.4 | 減少化學藥品與廢棄物對環境影響 | v | |||

| 12.5 | 透過預防、減量、回收與再使用大幅減少廢棄物 | v | |||

| 12.6 | 鼓勵企業採取可永續發展的工商作法,並將永續資訊納入報告週期中 | v | |||

| 12.7 | 促進可永續發展的公共採購流程 | v | |||

| 12.b | 促進地方文化與產品的永續觀光 | v | |||

| 目標13:氣候行動 | 13.1 | 災後復原調適 | v | ||

| 目標14:保護海洋及資源 | 14.1 | 預防及減少陸地對海洋污染 | v | ||

| 目標15:陸域生態 | 15.1 | 合理使用陸域資源 | v | ||

| 15.2 | 造林 | v | |||

| 15.3 | 恢復惡化的土地與土壤 | v | |||

| 15.4 | 生物多樣性 | v | |||

| 15.8 | 避免外來種 | v | |||

4.1.2 2050淨零政策白皮書

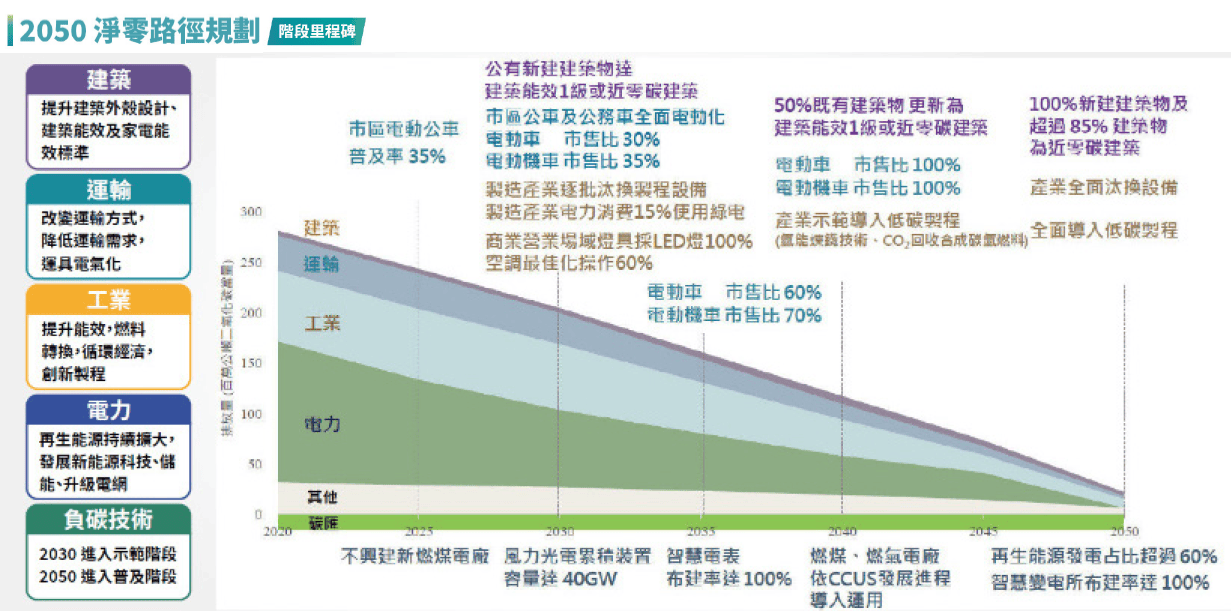

❶臺灣2050淨零政策白皮書

中華民國政府於2022年由國發會提出《臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明》,揭示台灣邁向淨零的官方路徑,依據該報告所揭示的淨零路徑規劃里程碑(圖3)所示,依碳排量項目分類,共有建築、運輸、工業、電力與負碳技術五項。與永續建築有關的細項簡述如下:

圖3:2050淨零路徑規劃 (資料來源:國發會)

- 建築類:提升建築外殼能效、提升各類型設備能效(空調、照明、家電)、多使用再生能源。

- 運輸類:公私有運具電力化、提高大眾運輸服務量能、增加人行道與自行車道。

- 工業類:零廢棄物與循環經濟、製程創新與低碳化。

- 能源類:擴大使用再生能源(天然氣、生質能、綠電)、發展儲能技術、氫能技術開發。

- 負碳技術:碳捕捉技術、平地造林。

❷美國2050淨零政策白皮書

美國聯邦政府於2021年由總統行政辦公室出版《The Long-Term Strategy of the United States-Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050》,揭示美國聯邦政府實踐淨零的總體策略,該報告同樣依據建築、運輸、工業、能源等項目分類。與永續建築有關的細項簡述如下:

- 建築類:提升建築外殼能效(隔熱、氣密、高效窗)、提升各類型設備能效(冷暖氣、照明、熱泵、家電)、高效電氣化能源使用、既有建築翻修提高融資。

- 運輸類:公私有運具低碳化(生質燃料)及去碳化(電動車、氫能)、提高大眾運輸服務量能(特別是鐵路)。

- 工業類:高效電氣化與氫能使用(能源效率)、產品回收再利用(材料效率)、水泥化學及鋼鐵業多利用CO2地中貯留技術(Carbon Capture Storage, CCS)。

- 能源類:擴大使用再生能源(太陽能、風力)、核能、以市場機制引導儲能技術成本下降、輸配電網升級。

❸日本2050淨零政策白皮書

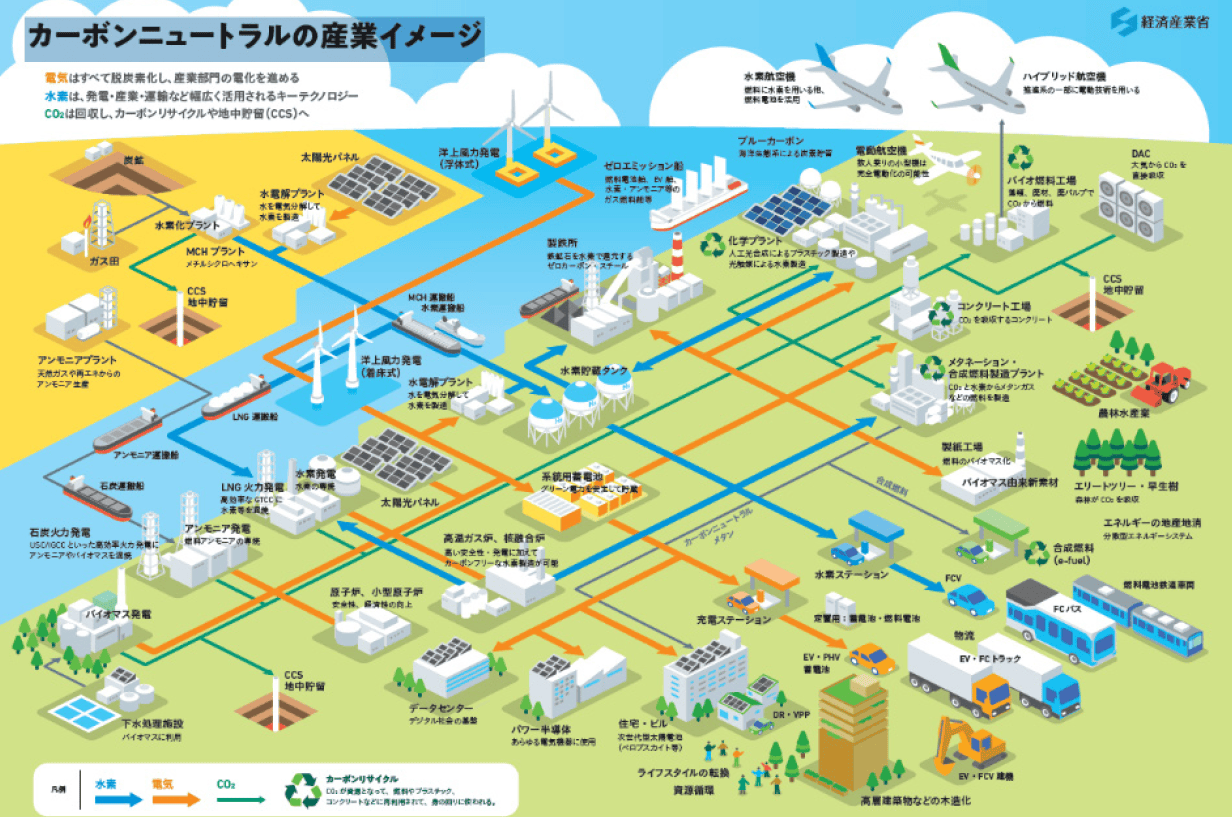

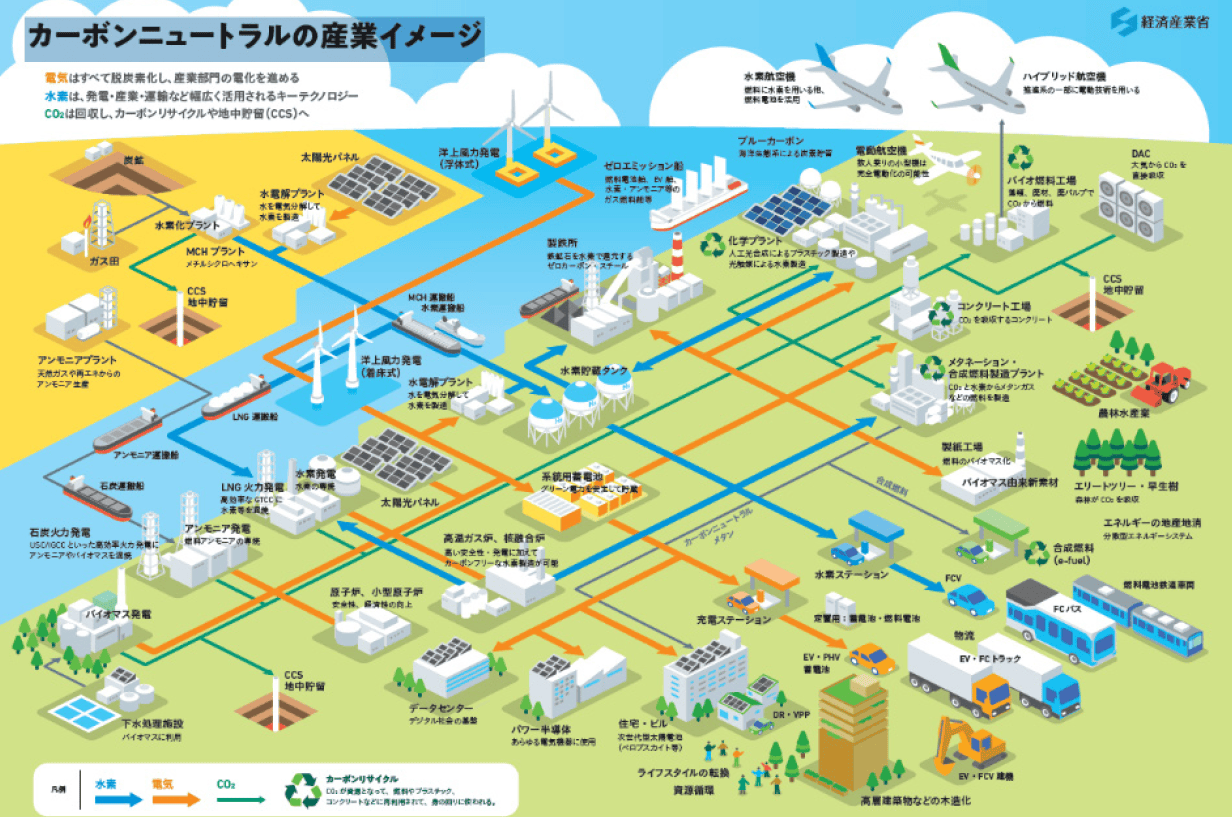

日本政府於2020年由經濟產業省提出《2050年カーボンニュートラル に伴うグリーン成長戦略》,除了宣示日本政府的淨零路徑,更全面性地因應淨零碳排而盤點出三大主軸,14大產業類別的產業升級方案(圖4)。參照台灣與美國的分類架構,以下將14大產業與永續建築有關的細項簡述如下:

圖4:日本碳中和產業形象 (資料來源:日本經濟產業省)

- 建築類:生命週期負碳建築(Life Cycle Carbon Minus, LCCM)-推廣結構木造化、淨零耗能建築(Zero Energy Building, ZEB)-提高建築外殼能效、設備能效、再生能源使用、輕薄型次世代太陽能板與能源管理系統。

- 運輸類:公私有運具全面去碳化(電動車、氫能)、電池高效交換服務產業。

- 工業類:開發CO2分離回收技術、水泥化學及鋼鐵業多利用碳捕捉技術(CCS)。

- 能源類:擴大使用再生能源(次世代太陽能、離岸風力)、小型核能、氫能、AI輸配電網。

❹德國2050淨零政策白皮書

德國聯邦政府於巴黎氣候協定通過後隔年,2016年便由德國聯邦環境、自然保育、建築及核能安全部提出《Climate Action Plan 2050-Principles and Goals of the German Government's Climate Policy》,表達德國聯邦政府對於氣候變遷與減碳的政策方向。延續前段分類架構,下列同樣依據建築、運輸、工業、能源等項目分類。簡述與永續建築有關的細項(德國2050氣候行動計畫及其公民參與機制,徐昕煒,2017):

- 建築類:「建築翻修計畫」以提升建築外殼能效、「住宅節電計畫」以提升各類型設備能效(冷暖氣、照明、熱泵、家電)、提高再生能源使用。

- 運輸類:公私有運具低碳化(生質燃料)及去碳化(電動車、氫能)。

- 工業類:排放交易制度、增加再生能源使用、制定降低氟化溫室氣體 (F−氣體)之法規、嚴格執行歐盟能效指令 (EED)。

- 能源類:排放交易制度、擴大再生能源、持續發展汽電共生系統、改善電廠使用效率。

4.1.3 系統評估工具

❶綠建築評估系統

➀ 台灣EEWH綠建築評估系統

台灣的綠建築評估系統EEWH(Ecology, Energy Saving, Waste Reduction, Health)是第一套符合亞熱帶氣候特色的評估系統,共有九大評估指標,分別為:

- 生物多樣性指標:包括生物系多樣性、物種多樣性、基因多樣性。主要在評估大型基地(1公頃以上)開發之「綠地生態品質」,可透過生態綠網、小生物棲地、植物多樣性等方式達成。

- 綠化量指標:鼓勵大量綠化建築物空地、屋頂、陽台及建築立面。 手法包含利用原生樹種、複層混種綠化、誘鳥誘蝶植物、立體綠化、屋頂綠化、牆面綠化等。

- 基地保水指標:評估基地暫留水與保水下滲能力。

- 日常節能指標:包含建築外殼節能、空調節能、照明節能。

- 二氧化碳減量指標:避免建築過度設計造成資源浪費,強調結構合理化、建築輕量化、耐久化、再生建材使用。

- 廢棄物減量指標:主要目的在減少建築產業產生之廢棄物。包含鼓勵營建自動化、減少營建過程產生的空氣污染、促進資源回收再生利用、減少開發的環境衝擊與污染等。

- 室內環境指標:評估通風換氣、隔音、採光、室內裝修、室內空氣品質。

- 水資源指標:節省用水量(鼓勵使用省水器具)、自來水替代率(鼓勵雨水回收)

- 污水垃圾改善指標:促進污水及垃圾處理,減少健康風險。

總體而言,EEWH綠建築評估系統的推出,對台灣綠建築發展起到重要促進作用,近年來也陸續推廣做為其他亞熱帶國家(東南亞)的綠建築認證參考。

➁ 美國LEED-zero評估系統

LEED-zero是美國綠色建築委員會(USGBC)推出的評估系統,用於評估建築物的零排放能力。LEED-zero是LEED的最高級別,它要求建築物在能源、水資源、室內環境品質、材料使用和運輸等方面達到極高的標準。LEED-zero的評估框架基於三大核心原則:節能減排、環保材料和水資源管理。評估框架包括以下四個部分:

- 能源性能:評估建築物的能源效率,包括建築物的能源使用、能源管理、能源監控和節能措施等。

- 水資源管理:評估建築物的水資源使用和管理,包括水的節約、回收和再利用等。

- 材料選擇:評估建築物的材料使用和選擇,包括材料的可持續性、綠色認證和回收利用等。

- 運輸:評估建築物的交通環境和交通方式,包括公共交通、步行和自行車等。

總體而言,LEED-zero是一個綜合性的評估框架,它要求建築物在能源、水資源、室內環境品質、材料使用和運輸等方面達到極高的標準,這有助於促進永續發展和環保建設。

➂ 日本CASBEE評估系統

CASBEE是日本政府為了提高建築物的環境效率,以減少對環境的影響,所推行的建築評估系統。包括了以下七個方面:

- 能源效率:建築物的能源消耗量及使用效率。

- 水資源效率:建築物的水消耗量及使用效率。

- 資源循環效率:建築物的資源利用率,包括回收再利用、減少廢棄物等方面。

- 環境適應性:建築物的適應性,包括風、水、熱等自然環境因素。

- 生產過程:建築物的生產過程,包括生產材料的能源消耗、廢棄物排放等方面。

- 健康性:建築物的室內空氣質量、噪音、照明等方面的健康性。

- 社會性:建築物對當地社會的影響,包括交通、景觀、文化、歷史等方面。

CASBEE的評估架構著重於綜合評估建築物的環境效率,並針對建築物的各個方面進行評估,從而提高建築物的環境效率,減少對環境的影響。

➃德國DGNB評估系統

DGNB是德國的綠色建築評估系統。該評估架構共分為六個範疇,簡述如下:

- 土地利用:評估建築物位置是否符合可持續發展的原則,例如是否有公共交通工具的便利性,是否有可供步行和騎自行車的空間,以及是否有足夠的生態綠地等。

- 健康和舒適:評估建築物的室內環境質量,例如空氣品質、溫度和濕度控制、光照和噪音等。此外,該系統還考慮建築物對使用者的健康和舒適程度的影響,例如對視力和情緒的影響。

- 能源:評估建築物的能源效率,包括使用可再生能源的比例、能源消耗和使用的能源系統的效率。該系統還評估了建築物的碳足跡和其他溫室氣體排放。

- 水:評估建築物的用水效率,包括水的消耗量和處理方式。該系統還考慮了建築物對當地水資源的影響,例如水循環和水質保護。

- 物料和資源:評估建築物使用的材料和資源的可持續性,包括材料的來源和製造過程、材料的質量、建築物的耐久性和可重複使用性等。

- 操作和維護:評估建築物的管理和維護效率,包括清潔、維修和能源管理等。該系統還評估了建築物對當地經濟和社會的影響,例如創造就業機會、增加當地經濟活動等。

綜合來說,DGNB評估系統對建築物的永續性提出了很高的要求,因此在德國和其他國家也受到了廣泛的應用和認可。

❷建築產業碳足跡評估系統

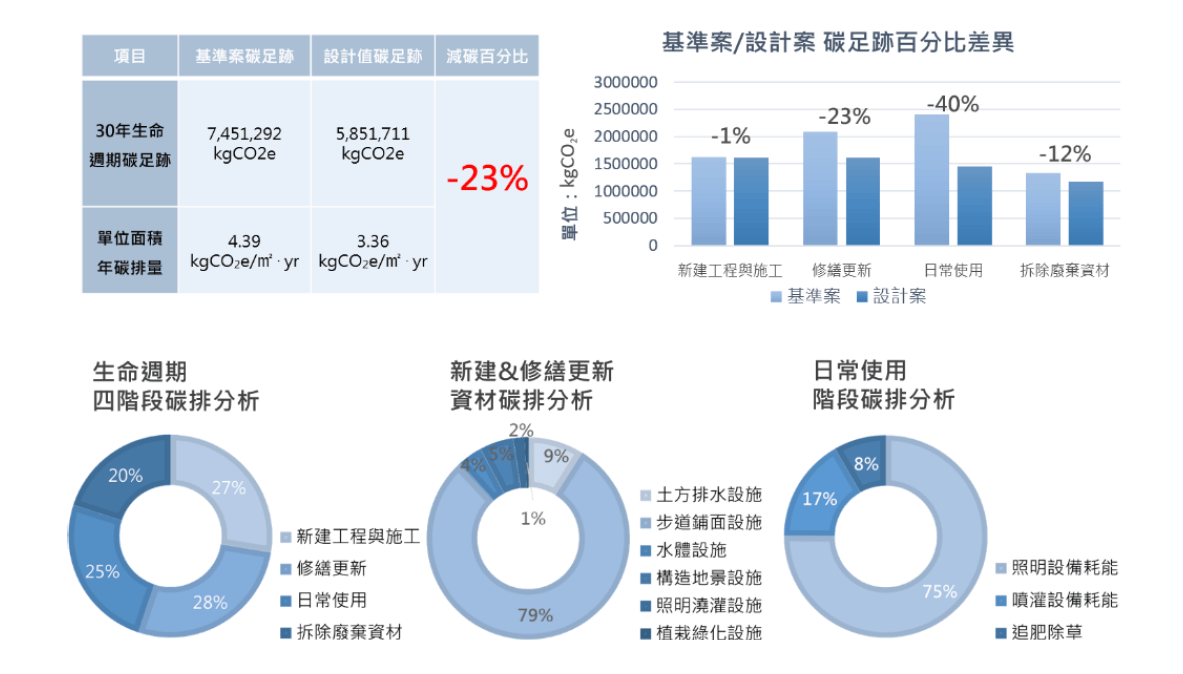

節能減碳需要科學化計算標準,讓「減碳」能透過「碳足跡」視覺化。國際間相繼提出「生命週期評估(Life Cycle Analysis, LCA)」規範,對於釐清碳足跡的計算邊界與程序,極有幫助。

要透過「生命週期評估」得到完整碳足跡數據,就必須進行全時序各環節的碳盤查,整段過程會是極度繁瑣的統計與計算。國際間最早是以可規模化、複製化的「產品導向」思維,展開相關規範訂定。而對於建築相關產業而言,由於其單一性、獨特性,因此需要更加客製化的評估方法。

台灣於2016年成立低碳建築聯盟,提出建築碳足跡(Building Carbon Footprint, BCF)、景觀工程碳足跡(Landscape Carbon Footprint, LCF)、室內裝修碳足跡(Interior Carbon Footprint, ICF)的評估系統(林憲德,2016),並建立基礎碳排資料庫。這些評估系統已向環保署申請,並透過台灣建築中心執行。這套評估方法能明確指引減碳策略,並能以量化指標客觀評斷減碳效益(圖5)。其評斷源則有以下四點:

圖5:視覺化呈現全生命週期減碳效益(資料來源:景觀工程碳足跡評估架構之研究,楊天豪,2016)

- 自我比較原則

建築因特定時空下獨一無二的存在,並沒有放諸四海皆準的完美設計樣本,因此BCF法在評估時,採取的是設計案自身性能的比較。例如:相同「面積」牆面但是工法不同的自我比較、相同「體積」結構但是材質不同的自我比較、相同「面積」的照明區域但是照明密度(W/m2)不同的自我比較等。透過分門別類符合工程邏輯的拆解,再用相同的計量單位做碳排量比較,求得減碳效益。 - 標準情境原則

為了讓自我比較原則的標準一致,因此每一個拆解項目的內容中,都會挑選其中一項碳排量、工程單價、工項普及性皆適中的「標準工法」,作為該類工項的「標準情境」,而所有標準情境的集合,便是每一個設計案在對比碳足跡差異的「基準」。好處是誘導設計者可以不會輕易做出一個高碳足跡的設計判斷,並能有效引導設計者往節能減碳的工法努力。 - 有效控制原則

工法五花八門,但並非每種工法的改變都能減少碳足跡,因此有效控制原則便是界定各類工法中的碳盤查邊界,採用PAS2050的切斷原則,僅針對有一定碳足跡占比的材料或工序,做碳盤查及計算。簡單說便是抓大放小,省去零配件繁雜細碎但是碳足跡總量可忽略不計的計算,將重點放在工法性能、能對減碳效益產生影響力的控制變因上。 - 系統控制原則

建築是眾多單元工項的集合體,減碳效益的多寡,不能局限於各自工項之間的工法比較,應該宏觀以整體系統的架構做綜合評估。簡單來說,若是A工法的材料碳足跡比B工法高,但若是在生命週期觀點中,A工法在連動日常節能的效益遠高於B工法,彌平了材料本身的碳足跡弱勢,那麼從系統控制原則中,便會務實建議A工法,避免見樹不見林,而這也是BCF法最大的優勢。

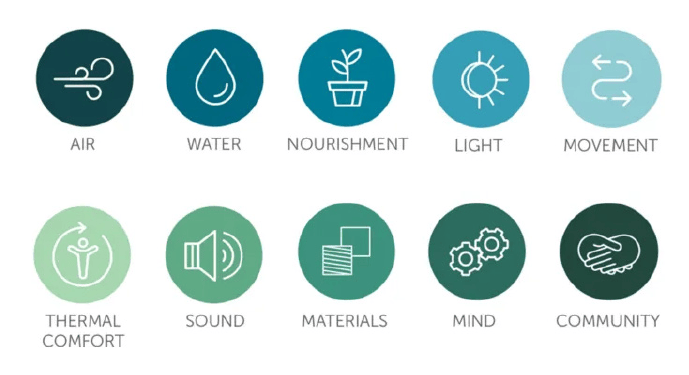

❸WELL健康建築評估系統

WELL健康建築評估系統目的在提高建築物對人類健康和福祉的影響。WELL健康建築評估系統的v2版(2020)共分為10大評估主題(圖6)及121個細項( 24個先決條件+97個優化條件)。10大評估主題概念分別為:空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神及社區。每個評估類別包含一系列的標準,這些標準被設計為測量建築物對人類健康的影響。例如,空氣類別評估室內空氣質量、換氣率、化學品和粒子污染物等因素,而營養類別則評估食品選擇和提供、營養資訊和飲食需求等因素。

圖6:WELL健康建築10大評估主題 (資料來源:IWBI)

WELL建築評估架構的標準基於科學證據和最佳實踐,同時考慮了人類健康和福祉的多種方面。通過使用WELL健康建築評估系統,建築物可以獲得與健康和福祉相關的認證,並且可以顯示對人類健康的關注。

WELL健康建築評估系統的另一個重要方面是其著重於建築物的運營和管理。它已成為建築設計和運營的重要參考工具之一,同時也推動了建築行業對人類健康和福祉的關注。

4.2 SDG指標與2050淨零政策白皮書的永續建築項目比較分析

本研究雖然將永續建築分為三大面向(環境面、社會面、經濟面),但考量淨零政策白皮書特性,本節僅針對永續建築的「環境面」作分析比較。主要方式以SDG目標為主架構,比較整理上文各國2050淨零政策白皮書的具體措施,藉此歸納可一體適用,具體描述實現永續建築的共同方向(表2)。

| 永續建築-環境面實現方向 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| SDG目標 | 2050淨零政策白皮書 | 永續建築應用綜合歸納 | ||||

| 政策方向盤點 | 台灣 | 美國 | 日本 | 德國 | ||

|

公私有運具電力化 | v | v | v |

|

|

| 循環經濟 | v | v | v | v | ||

| 製程創新與低碳化 | v | v | v | v | ||

| 水泥化學及鋼鐵業多利用CO2 地中貯留技術 | v | v | v | |||

| 生命週期負碳建築 | v | |||||

| 建築結構木造化 | v | |||||

| 排放交易制度 | v | |||||

| 制定降低氟化溫室氣體 (F-氣體) 之法規 | v | |||||

|

提升建築各類型設備能效 | v | v | v | v |

|

| 提升建築外殼能效 | v | v | v | v | ||

| 擴大使用再生能源 | v | v | v | v | ||

| 核能、小型核能 | v | v | ||||

| 儲能技術開發 | v | v | ||||

| 以市場機制引導儲能技術成本下降 | v | |||||

| 電池高效交換服務產業 | v | |||||

| 氫能技術開發 | v | v | ||||

| 輕薄型次世代太陽能板 | v | |||||

| 持續發展汽電共生系統 | v | v | ||||

| AI輸配電網、能源管理 | v | v | v | |||

| 嚴格執行歐盟能效指令 (EED) | v | |||||

|

循環經濟 | v | v | v | v |

|

| 製程創新與低碳化 | v | |||||

| 輸配電網升級 | v | |||||

| 既有建築翻修提高融資 | v | |||||

| 生命週期負碳建築 | v | |||||

| 建築結構木造化 | v | |||||

|

提高大眾運輸服務量能 | v | v |

|

||

| 加強鐵路服務量能 | v | |||||

| 增加人行道與自行車道 | v | |||||

|

造林 | v |

|

|||

| 建築結構木造化 | v | |||||

4.3 SDG指標與系統評估工具的永續建築項目比較分析

本節將永續建築的環境與社會面向以SDG目標為主架構,比較整理上文各類系統評估工具,藉此歸納可一體適用的共同基礎(表3、表4)。另由於經濟面向比較偏向政策與策略引導,與系統評估工具較無可比較性,因此不另外整理,於下一節中綜合說明。

| 永續建築-環境面實現方向 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| SDG目標 | 系統評估工具 | ||||

| 台灣 EEWH | 美國 LEED-zero | 日本 CASBEE | 德國 DGNB | WELL 健康建築 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| 永續建築-社會面實現方向 | ||||

|---|---|---|---|---|

| SDG目標 | 系統評估工具 | |||

| 台灣 EEWH 美國 LEED-zero |

日本 CASBEE | 德國 DGNB | WELL 健康建築 | |

|

|

|||

|

|

|

|

|

4.4 台積電永續建築策略

將前三節資料歸納整理可以得知:

❶WELL健康建築認證的評估範圍,可以涵蓋永續建築在環境面與社會面的大部分需求。

❷各國2050淨零政策白皮書的政策方向,有許多都可以透過強化各國綠建築評估工具力度來進一步落實。

❸具備生命週期觀念才能宏觀掌握碳足跡全貌,也才能善用建築碳足跡評估工具,數據化呈現碳排分布,務實落實淨零碳排。

最後,本研究提出台積電永續建築策略如表5,做為未來相關政策與施行細項的基礎框架。

| 台積電永續建築策略目標: 兼顧永續建築的環境面、社會面與經濟面,確保台積電能實質達成2050年碳中和目標。 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 永續建築生命週期 | |||||

| 規劃設計 | 新建& 修繕建材廢棄拆除 | 日常使用耗能 | 負碳技術 | ||

| 定向指標 | 社會面 |

人權、平等、促進人群交流可及性的評估指標

|

|||

| 環境面 | WELL健康建築評估7項指標(空氣、水、營養、光、熱舒適、聲環境、材料),作為「人本」空間使用的高標 |

|

|||

|

景觀空間

|

|

|

|||

| 經濟面 |

採購落實

|

|

|||

| 定量指標 | 透過建築碳足跡BCF評估系統,將建築生命週期(新建材料、施工、日常使用、修繕更新、廢棄拆除)各階段碳排量,以數據量化方式呈現,掌握碳排趨勢,找出碳排熱點,朝碳中和目標努力。 | ||||

5.結論與建議

5.1 研究結論

本研究盤點落實可提供台積電作為實踐永續建築「定向定量」的結論如下:

❶ 宏觀實踐方向

透過SDG目標及其細項指標,可以歸納相關關鍵字作為永續建築在環境面、社會面、經濟面的概略方向。

❷ 時間軸實踐方向

透過「生命週期」觀念才能宏觀解析時間軸上如何針對規劃設計、新建材料、施工、日常使用、修繕更新、廢棄拆除回收等面向,訂定個別永續建築落實指標。

❸ 環境面與社會面實踐方向

- 全球化:以「人權、健康、平等」等核心價值,作為永續建築需滿足的條件,主要以「WELL健康建築」的十項評估類別作為社會面與環境面核心指標,並取各類型綠建築評估工具的交集作為實踐方向。

- 在地化:於個別國家擴建新廠時,滿足該國綠建築評估工具的各個細項要求並取得認證。

❹ 經濟面實踐方向

在建材、設備選擇與採購過程中,落實上下游可追蹤的產品碳足跡認證、公平貿易、循環經濟等議題。

❺ 客觀量化指標

無論如何實踐環境面、社會面、經濟面的各項目標,最終都將各類設計成果的資源使用量、能源消耗量等物理量,透過「建築碳足跡」評估求得全生命週期的減碳效益數據,找出碳排熱點,修正設計方向,積極連結負碳技術與購買碳權,以確保個別建築及其外部環境在2050能實質達成「碳中和」為最終目標。

5.2 後續建議

❶參照「台積電永續建築策略」,可以挑選台灣及海外合適廠區做實例計算,驗證並判讀數據成果,整理成KPI做為未來新廠設計標準。

❷可以與台灣建築中心合作,擴充並認證相關低碳工法,更可進一步打造台積電全球低碳工法資料庫,讓台積電過往的努力與智慧結晶,可以更科學化的作為未來新廠設計運用。

參考文獻

- 國家發展委員會、行政院環境保護署、經濟部、科技部、交通部、內政部、行政院農業委員會、金融監督管理委員會,「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,2022。

- 徐昕煒,「德國2050氣候行動計畫及其公民參與機制」,2017。

- 林憲德,「建築碳足跡(二版)」,詹氏書局,2015。

- 林憲德等,「綠建築評估手冊-基本型(EEWH-BC)」,內政部建築研究所,2015。

- IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change),“AR6_WGIII_Chapter_09”,2022.

- The Tokyo Organizing Committee of the Olympic and Paralympic Games, “Sustainability Pre-Games Report Sustainability Highlights”, April 2020.

- United States Department of State and the United States Executive Office of the President,“The Long-Term Strategy of the United States-Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050.”2021.

- Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB),“Climate Action Plan 2050-Principles and Goals of the German Government's Climate Policy.”2016.

- 日本政府經濟產業省,「2050年カーボンニュートラル に伴うグリーン成長戦略」,2020。

- https://sdgs.un.org/goals

- https://green.nttu.edu.tw/p/412-1048-10039.php?Lang=zh-tw

- https://www.usgbc.org/leed

- https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/

- https://www.dgnb.de/en

- https://www.wellcertified.com/

- https://www.greenmatrixes.com/well-v2-certification-iwbi/

留言(0)