摘要

減少病態建築症候群之低化學示範屋

由於目前新式的大樓大多使用中央空調,無法以自然換氣的方式來進行室內與室外空氣的置換,因此室內空氣品質對於現代的居住環境更為重要,因此本篇報告,以日本千葉大學所進行的低化學示範屋計畫,介紹該計畫如何使用低化學的建築工法與設計,透過室內空氣監測的方法來確保空氣品的改善,並以自願者來測試病態建築症候群是否改善,提供作為現代建築的應有思維。同時我們也以密閉空間的測試結果案例,說明有關空氣除臭設備可能不具效果,而且會造成二次污染的情況。

前言 Introduction

室內空氣中的化學物質造成處於該環境的人出現過敏與不適之症狀,即所謂的病態建築症候群(Sick-building syndrome)。病態建築症候群有各種不同的症狀,包括頭暈、頭痛、氣喘和喉嚨痛。病態建築症候群主要引起的原因為新建築的材料、室內修建與新家具的揮發性有機物質(Volatile organic compounds, VOCs)所引起,能夠降低室內揮發性有機物的濃度,可降低病態建築症候群的發生。除了化學性因素,包括溼度、霉味與生物性的因素都是會影響空氣品質,造成病態建築症候群的原因。也有研究指出,病態建築症候群不僅發生在住家的建築物,也會發生在公共的建築物,所以稱為病態辦公室症候群 (Sick-office syndrome),若是發生在學校則是稱為病態學校症候群(Sick-school syndrome)[1][2]。

文獻回顧 Literature

有許多種方式可以減少室內空氣中揮發性有機物的產生,藉以降低病態大樓症候群的發生,例如在使用含溶劑建築材料後,透過加熱烘烤的方式可降低揮發性有機物的濃度,也可考慮透過建材處理來降低揮發性有機物的濃度[3]。雖然有些空氣清靜機標榜有降低揮發性有機物濃度的功效,但是實際效果差異極大,有些研究指出具有臭氧與電游離方式的空氣清靜機會有臭氧的危害。以過濾吸附材料進行揮發性有機物的去除也被發展與證實[4][5],需要更進一步研究來確認這些濾材的效能,在本篇報告中也將以實際的案例來說明臭氧空氣清靜機使用對於室內空氣品質的影響。在過去幾年建築工法與設計,讓新的建築物更氣密與隔絕效果更好,這樣的建築物可得到更好的能源效率,但是卻造成室內的空氣污染無法有效的置換外面新鮮空氣造成其他的健康問題。換氣量不足是室內空氣品質不良的一個重要原因,換氣是降低室內揮發性有機物最方便適合的方法,但是需要考量節能與戶外空氣污染是否會導致恐氣品質更惡化,必須在這些問題上取得一個平衡。病態大樓症候群所造成的原因不僅是化學物質所引起,對於溼度與生物性的因子也必須考慮[6],許多研究指出,空氣中高濕度水氣的凝結後,會造成的發霉的現象、造成的霉味與影響民眾與小孩的健康[7][8],尤其是在台灣同時有高溼度與高溫的環境,更需要注意這個問題。

計畫 Methodology

本研究介紹病態建築症候群造成的原因,介紹目前日本千葉大學所進行的低化學物示範建築之研究,同時以實際測試的結果,來說明臭氧除臭空氣清淨機是否能去除臭味物質,透過實際的監測方法,可以了解這些設備對於室內空氣品質的改變,並就未來新式建築應有的思維加以探討。

結果與分析 Results

為了解決揮發性有機物於室內空氣品質污染的基本問題,需要由建築設計與材料方面著手,在日本的千葉大學,就於校園內建造低化學物(Chemiless)示範建築(圖一),進行相關的研究,所謂低化學物(Chemiless)是由化學(Chemical)的縮寫和較少(less)兩個字所組成。這個示範建築社區是於2007年三月在千葉大學環境健康和田野科學中心完工,採用最少化學品所完成的示範建築,包括辦公室、教室與臨床展示間等三種測試屋,所有的建築材料與結構,皆進行特定之個別揮發性有機物與總揮發性有機物的分析。經由在低化學示範屋與建築的空氣分析與計算結果,該研究已經建立揮發性有機氣體在室內空間與建築結構的來源與量表[9],[10],獲得這些參數後,對於建築結構與室內裝修的材料選擇,可進一步減少室內空氣中揮發性有機物的濃度。此外也以健康的自願測試者進行空氣品質的感受評估[11],結果發現室內空氣中的揮發性有機物濃度的降低,在病態建築症候群症狀明顯降低。

圖一、低化學示範建築

除了整個建築主結構的建材必須考慮外,在建構低化學辦公室(圖二)與教室時,對於室內所使用的建築材料也必須考慮,包含天花板、壁紙與地板都是以特殊之製造過程來減低化學污染的產生,所選用的建築材料盡可能降低揮發性有機物的使用。同時對於示範屋內使用的家具,也皆由特殊的處理來降低來自於傢俱的揮發性有機物逸散,來預防在辦公室與教室內病態建築症候群的發生。

圖二、低化學辦公室

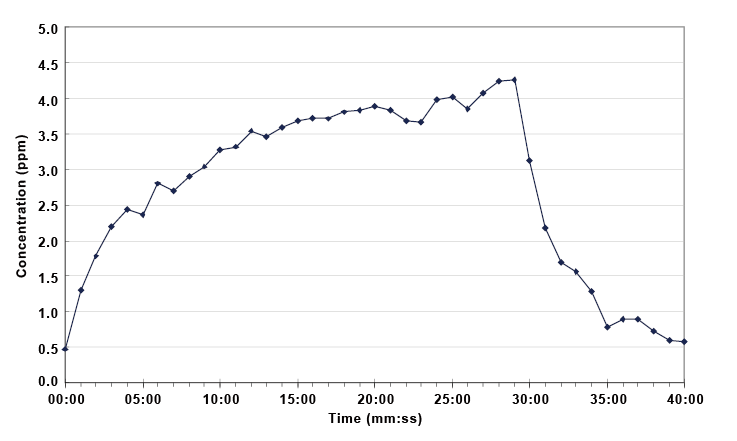

除了上述日本低化建築的介紹外,以下介紹國內實測的案例,我們以實際的密閉空間關閉門窗後,使用臭氧除臭機進行30分鐘之空氣中揮發性有機物除臭測試,如圖三開機後產生臭氧的臭味(嗅覺閾值: 0.003ppm),當開啟門窗後10分鐘,濃度下降回原來之背景濃度,由這個實驗我們可以發現使用臭氧機於密閉的環境中,會造成有臭氧臭味問題,而且濃度會快速上升,不建議在有人時使用,使用後也應立即開啟門窗進行通風換氣。由此可知,對於使用具有空氣清淨功能的設備前必須詳加考慮,避免污染去除設備本身就是污染製造者,同時浪費金錢與能源。

圖三、密閉環境臭氧機測試

我們進一步以氣相層析質譜儀對於臭氧機開啟前後之密閉空間揮發性有機物進行測試的結果如表一,使用臭氧機除臭對於酮類污染物的濃度未出現去除的效果,但是開啟臭氧機後卻出現了乙醛與己醛,其中乙醛與己醛的濃度高於嗅覺閾值,顯示臭氧機除了會有臭氧的危害,同時也會產生具有刺激性味道的醛類,由這個案例顯示,臭氧機對於揮發性有機物的去除效果有限,還會產生對於呼吸道與眼睛更加刺激的醛類,所以使用這些空氣清靜機時必須特別小心。

|

化合物中文名稱 |

臭氧除臭 |

嗅覺閾值(ppm) |

嗅覺特徵 |

|

|---|---|---|---|---|

|

開機後前 |

開臭氧後30 min |

|||

|

環己酮 |

252.9 |

323.6 |

0.019-219 |

類似薄荷及 丙酮味 |

|

丁酮(MEK) |

142.7 |

227.1 |

0.05-85 |

薄荷味 |

|

丙酮 |

49.2 |

96.7 |

0.4-800 |

薄荷/水果甜味 |

|

甲基異丁酮 |

8.1 |

9.3 |

0.1-16 |

聞起來有令人 興奮的味道 |

|

乙醛 |

ND |

41.3 |

0.0028-1000 |

刺激味/水果味 |

|

己醛 |

ND |

20.9 |

0.014-0.015 |

特殊水果味/ 醛類的味道 |

結論 Conclusion

室內空氣品質對於現代的建築更加的重要,可以透過良好的建築設計與材料的選用來降低室內揮發性有機物濃度。在台灣高濕度與高溫的環境,在節能與空氣品質上特別需要取得平衡點。在本篇的室內空氣淨化裝置的案例中,發現空氣清靜機的選用上也必須考量,經由監測技術可有效確認這些空氣清靜設備的效果,避免造成室內空氣的二次污染。

參考文獻

- 柳沢幸雄,水越厚史,八卷高子,野口美由貴. (2010),議院議員會館オフィス內の揮發性有機化合物調查結果,平成22年度室內環境學會學術大會梗概集。

- 野口美由貴, 水越厚史, 柳沢幸雄. (2011), 新築保育施設における空気質改善方法, 日本建築學會技術報告集, Vol.17, No.36, pp.577-582

- Girman, JR. (1989), Volatile organic compounds and building bake-out. Occup Med. 1989 Oct-Dec;4(4):695-712

- Colombo, A., De Bortoli, M., Knoppel, H., Pecchio, E. and Vissers, H. (1993), Adsorption Of Selected Volatile Organic Compounds On A Carpet, A Wall Coating, And A Gypsum Board In A Test Chamber. Indoor Air, 3: 276–282.

- Ataka, Y., Kato, S., Murakami, S., Zhu, Q., Ito, K. and Yokota, T. (2004), Study of effect of adsorptive building material on formaldehyde concentrations: development of measuring methods and modeling of adsorption phenomena. Indoor Air, 14: 51–64.

- Bornehag, C.-G., Sundell, J. and Sigsgaard, T. (2004), Dampness in buildings and health (DBH): Report from an ongoing epidemiological investigation on the association between indoor environmental factors and health effects among children in Sweden. Indoor Air, 14: 59–66.

- Bornehag, CG., Sundell, J. and Sigsgaard, T. (2004), Dampness in buildings and health (DBH): Report from an ongoing epidemiological investigation on the association between indoor environmental factors and health effects among children in Sweden. Indoor Air, 14: 59–66.

- WHO Europe (2009), Children Living in Homes With Problems of Damp, FACT SHEET 3.5

- Hanazato, M., Suzuki, H., Mori, C., and Kuryu, A. (2010), Relationship between building materials, structure and volatile organic compounds indoor air, Proceeding of 8th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia, pC-30.

- Nakaoka, H., Todaka, E., Hanazato, M., Seto, H., and Mori, C. (2011), An approach to “chemiless office” which aims to prevent sick-building syndrome by improving the office indoor air, Proceeding of Society of Toxicology (SOT) 50th Anniversary Annual Meeting, p262.

- Todaka, E., Mori, C. (2008), Attempts of environmental preventive medicine to sick building syndrome using screening test in Chemiless town. ISEE-EAC 2008 Proceeding. p194.

留言(0)