摘要

永續基地指標與景觀設計新趨勢

本文利用國外案例介紹:1. 長遠未來永續基地倡議TM(SITESTM)的認證,呈現由政府的大尺度規劃治理(柏林的生境面積因子)概念到斯德歌爾摩的永續發展模式,是重要的一個城市或區域發展的健康指標。2. 景觀設計的準則SITES的評估及低衝擊發展模式(Low Impact Development)設計規範下,衍生景觀工程施用的雨水花園(rain garden)、低維護及生態量(biotope)設計的景觀工法。3. 生態量(biotope) 的計量是景觀設計的品質保証,使得城鄉景觀風貌有了很大的改變。4. 藉由加拿大愛德門頓工業區生態升級案例,介紹在環境防災及保護之外,如何擴及社區鄰里農業、野生物保育及休閒遊憩的功能,更是作為日後在工業區內各公司景觀規劃設計及維護管理上之參考。

前言

近年來,地球暖化、聖嬰現象與海水上升,所造成自然災害不斷。為了倡導如何透過景觀設計,來減少對於極端氣候災害造成的危害,尊重生物多樣性,重視景觀生態設計與有機的維護管理,正是永續環境品質的保證。2014年6月,SITESTM網站公佈了永續基地指標在永續發展研究的成果;永續基地指標將對未來社會、景觀界與企業界在綠色產業帶來極大的影響。

永續基地指標的使用公佈是景觀界的新里程

2014年6月24日,美國景觀建築學會公佈了一項訊息,文中很高興地分享了美國景觀建築師協會和美國德克薩斯大學奧斯汀分校(UT)日後將建立合作,與綠色建築認證協會(GBCI)(GBCI是美國綠色建築委員會的LEED綠色建築評估體系進行項目認證和專業資格認證者)談判的消息,以確保長遠未來永續基地倡議TM (SITESTM)的認證,其中包括GBCI管理開放項目認證和專業資格認證。可以設想,美國景觀設計師協會將繼續參與評估(評分)未來的發展方向,將與GBCI一同推廣和宣傳計劃合作,並會提供相關的訓練教育,對日後景觀界將是很大的影響,相對的在景觀擁有者(業主)亦是項大的考驗與經營上重大的方針調整。台積電自民國九十五年起全面推動綠建築,採行美國LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)與台灣綠建築EEWH (Ecology, Energy Saving, Waste Reduction and Health)標準,新建廠房與辦公大樓全數依據綠建築標準來規劃興建,並將綠建築觀念用以改善既有廠房的環境績效。逐年將廠區建築量體之退縮換取更多的綠地空間,走向更生態化的景觀面貌,使得冰冷的科學園區逐漸成為充滿綠意與生態的綠園區。然而,在其景觀維護管理上,面對節能減碳、全球供應鏈與天災預防之需求,則需更積極引介國際上永續發展之重要理念與SITESTM前瞻的研發趨勢,作為公司長期建構幸福生活園區的理想。

永續基地指標(SITES)是2009年由美國景觀建築師協會(ASLA)建立的一套系統性評估工具。SITES依循景觀設計過程逐步引導有利於生態系統的設計策略,倡導減少景觀設計對於環境造成的危害,提出有益於生態系統的設計技術,是相當全面性的景觀設計評估工具,評估的範圍涵括了設計、養護與監測。SITESTM是一個跨學科的合作,由景觀設計師協會(ASLA)為首,與伯德約翰遜夫人野花中心、得克薩斯大學奧斯汀分校和美國植物園,研發的土地開發與管理景觀評值系統,它通過全國第一個準則和評級系統評估來實踐永續發展的景觀。這些準則和評級系統代表了多年的工作由幾十個全國領先的永續發展專家、科學家和專業設計人員,並納入公共投入從數百個個人和幾十個組織,建立這一重要環節的綠色設計。筆者在2012年帶著參訪學生前往西雅圖的華盛頓大學,順道拜會各大景觀建築公司,其同仁用實例加以介紹如何進行SITES指標的評估。更多的景觀專業者投入,相信它會帶來更好的設計與管理觀念,有興趣的朋友可以進入SITESTM網站流覽與學習。 圖一

圖一、學生參訪西雅圖景觀建築事務所,同仁介紹如何操作景觀基地生態指標(SITES) 計算

德國柏林於1992年提出生境面積指數(BAF, Biotope Area Factor),是為了保存、創造城市中生物棲地,以生態有效面積的概念作為政策性計量評估工具,已成為歐盟對環境管理的重要政策。BAF所代表的是這個區域中「有效的生態表面」(Ecologically-effective Surface)面積和區域總面積的比重。生境面積指數給予不同的基地表面型態不同的生態有效權數,打破平面思考的綠覆率計算,直接創造有效生態─生物棲息機會。總體而言,歐美各國近年來重視健全的生態系統提供給予人類的益處,試圖在生態保育與土地開發之間取得平衡,並逐步推動生態價值考量的土地利用管理制度,來進行生態效益評估替代傳統土地建築管理的建築蔽率與容積率的審查。特別重視生境面積指數(BAF)與永續基地指標(SITES)奠基於生態系統的保育而衍生之景觀規劃設計與評估工具。

永續基地指標是大尺度規劃治理的永續發展模式

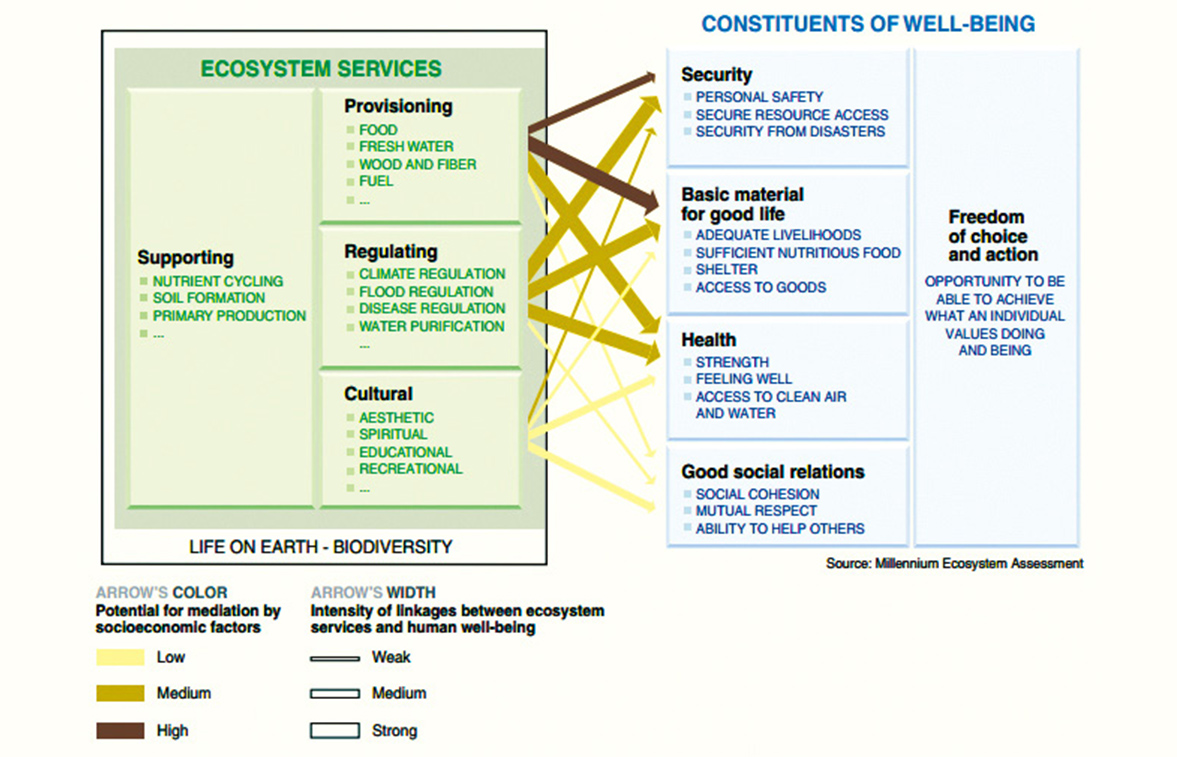

生態系統服務(Ecosystem Service)的意義是,由健全的生態系統(Ecosystem)提供的產品及服務,透過自然生態系統的過程與條件,進而支持人類活動、延續生命。生物圈(Biosphere)本身是一個非常有效率且低成本的,生態系統服務作為所有生態系統的總和,通常並非單獨作用,常常是多個生態系統的功能與服務相互依存,內涵相當繁複。「產品」與「服務」是維持人類系統運作必須的,內涵包含了材料、能源、資訊在於自然界的流動,提供人類與其他生物許多利益,依據不同的尺度,有不同的運作以及分類方法。生態系統服務是在大規模的發生(像能流、洋流),不容易看到整體的現象(或實物),因此人們在土地使用決策上經常誤解或是輕易忽略這些生態系統的利益與服務。當這些生態系統失去功能之後,甚至是不可逆的狀況,要使其恢復或是複製這些功能時,人們經常需要付出很大的代價,像土壤表土層有著許多的種子、微生物,一但水泥化後,要讓土壤再有蚯蚓生存再成為可呼吸的土壤,是件很困難的工作。

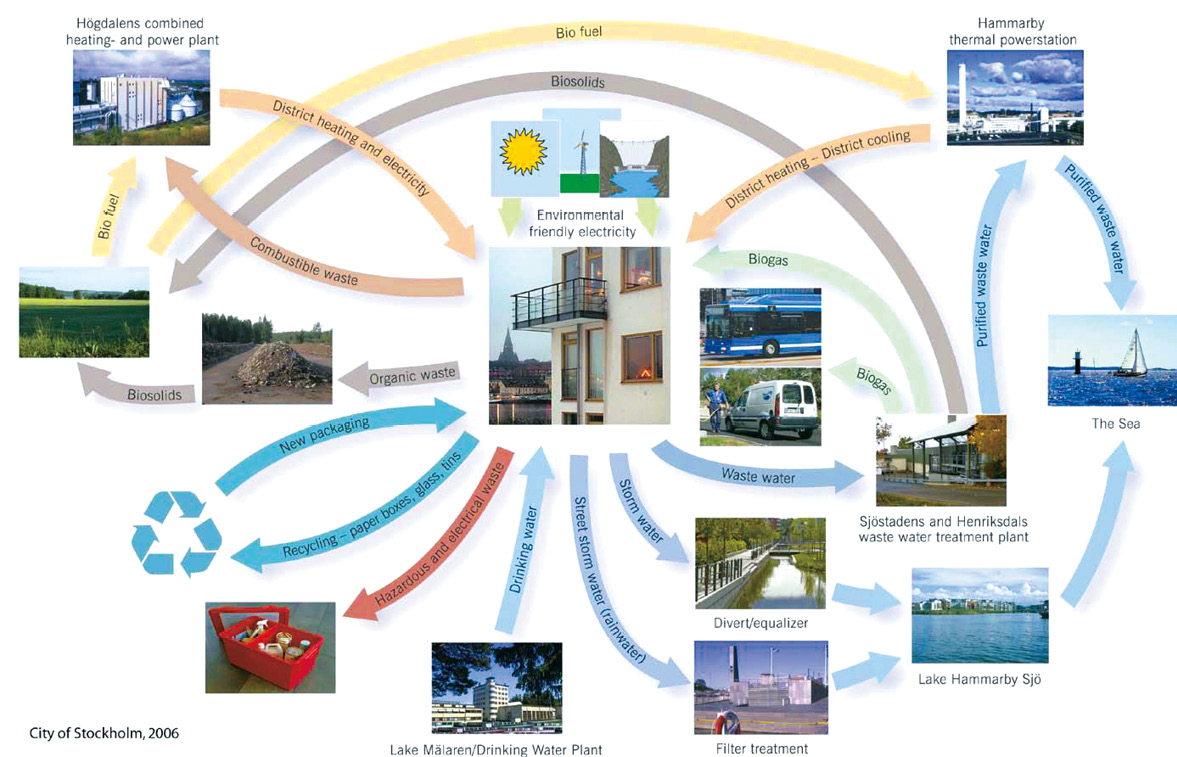

減量(Reduction)、再使用(Reuse)、再循環(Recycling)、能源回收(Energy Recovery)以及土地復育(Land Reclamation),是推動5R的「資源循環零廢棄」目標願景來達到生態平衡運作。5R的Re-(循環就是一種能流的型式)概念於生態中,具有「搖籃到搖籃」設計理念於「環境中日常生活系統」的「能源」「景觀」與「活動」製造及設計產品,使社群(community)在有限的條件下,能自給自足,對於外在的條件依賴越小,則該社群適應生存的條件越佳。一個生境(biotope),就如廠區的景區,包含了自然能資源的供應、儲存、轉換與再利用,共生循環裡包括了資源與能源的循環利用,若是對於外在的條件依賴過度,則很容易受外在環境的影響,使得社群生活無法正常運作(循環的阻塞或斷裂,廢棄物、污水等)。廠區景觀中,社群生活要能夠自給自足,一個運作良好循環體系是不可缺少的,枯枝落葉作堆肥,昆蟲、水生菌藻類為鴨的食物,鴨的大便是菌藻類的養分來源;因此合適規模的共生循環系統是未來人類住居生活中最重要的關鍵。 圖二

圖二、生態系統服務與人類福祉與瑞典的Hammar by Model 城市共生模式

資料來源:Millennium Ecosystem Assessment, 2005

資料來源:Millennium Ecosystem Assessment, 2005追求建築與環境共生的理念,推動的環境共生園區的循環與基地環境氣候、生態系統、建築體或其附屬設備、人體、微生物等皆有關聯,除了循環的機制外,一個結合地球環境保護、環境親和、居住環境健康的住宅,共生生活才得以支持健康城市。園區生態與綠化的維護、公共空間維護、文化產業的創發、能資源回收管理及室內品質的維護等,加強人類與自然及人文社會之交流與互動,這些都是在共生園區綠色基礎設施的建設。在先進國家的城市西雅圖、柏林…等由社區規劃公園或小型綠地由社區居民共同經營的小農場,一方面種植蔬菜供附近居民食用,同時為日常居民間茶餘飯後討論之話題與聯絡感情之場所。這些所謂宜居城市共生園區正不斷地修正它的公共基礎建設,朝向「景觀都市主義」永續的綠色基礎建設努力。

朝向永續都市景觀發展時,城市中人類居住行為所需克服的挑戰,除了永續建築的技術層面研發傳播之外,讓民眾瞭解對於生態永續發展之知識與態度之真正意涵。公民的直接參與是很重要的,尤其是在社區層面的參與決策管理的推廣與教育上,義工制度與公益社團的角色是非常重要。參見德國弗萊堡的沃邦社區(相關的社區故事鄰居http://ecotippingpoints.org/our-stories/region-europe.html)。

景觀領域的營造需要藉由研究/規劃/設計/施工/使用/評估的循環來檢視以及改善(侯錦雄,2013),國內景觀規劃與設計工作,欠缺在完工後持續追蹤其各面向之效益評估。使用後評估重點在將調查結果回饋應用於案例做適當的修正或研擬未來政策的目標,使其能成為一個完整的循環程序(Process)。使用後評估(Post-Occupancy Evaluation)是藉由訪問與觀察的方式來了解使用者對於環境的意見,始於1960年代英國社會心理學於環境設計研究領域中,針對使用者對於已建成環境設計效益之檢測方式,作為客觀、系統性的檢測建築物與環境使用的評量方式。指示性、調查性與診斷性三個層次中分別計畫、執行與應用的實行方式,清楚了解案例的資源與限制並據以決定P.O.E.之操作方式。過去國內研究將使用者活動與公園設施視為重要的使用後評估項目,但並不能代表公園綠地給予整個都市全面的效益評估,仍缺乏奠基於生態與人類福祉角度,對整體生態環境提供市民之利益有詳細調查與敘述的使用後評估。這些SITES準則和績效基準,以及評級系統,可以被任何人使用,在設計、施工和維護方面,以及業主、政府和那些維護者的現有綠色景觀標準。正因為這些政策理念的推動下,「景觀」就有了不同的面貌。也就是昔日裡,我們常見園藝化的規則式景觀,改變為生態性及低維護的生態式多樣性景觀。

生態量於生境的計量是景觀設計的品質保証

於2010年,筆者拜會華大景觀建築系,與系主任見面洽談相關生態城市設計與多元文化的議題。2013年則帶學生參訪華大景觀的設計課程,讓學生學習獨立及負責的方式進行城市的觀察與導覽,參觀綠建築LEED、低衝擊發展LID的社區開發、鄉村發展、雕塑公園、國家公園…等之景觀設計議題,而對於市政府推動P-patch garden and Greening street有更明確的了解。以下我們可以明顯地看到西雅圖景觀的改變案例:低衝擊發展下的社區景觀、道路集水區的蓄洪池及雨水花園等。 圖四

為了達到生物多樣性及食物糧食安全而推動P-patch garden,在民眾參與花園的維護管理並與藝術家合作,共同生產可食用之作物或觀賞花卉。同時減輕政府在公園上的維護經費,亦讓民眾由食材交流及增進社區關懷。

圖三、P-Patch Garden 計畫是由民眾參與及藝術家合作的成果

同時亦推動Greening street計劃與公共藝術計劃結合的創作,屋頂雨水回收、雨撲滿及水的淨化,並且達到水循環再利用功能。 圖四

圖四、道路窄化後設置公共藝術與景觀設計結合的雨水撲滿及淨化作用

集合住宅的景觀設計,考量永續基地善用水計量方法結合了環保及雨水再利用。 圖五

圖五、住宅區中庭的雨水花園接收屋頂上的雨水再利用

LID低衝擊發展的社區開發,各家都設有雨水收集器,花園就是排水溝,兩戶人家中間沒有圍牆,雨水花園的排水溝就作為界椿。 圖六

圖六、低衝擊發展(LID) 社區風貌,各戶雨水蒐集以及花園草溝

同時在低衝擊發展(Low Impact Development, LID)的社區開發中,在開放空間的生態排水及花園都是全面性考量的 圖七。同時在高速公路旁設置低衝擊發展的公路防災滯洪功能的生態池。 圖八

圖七、低衝擊發展社區中排水與景觀設計共同考量

圖八、高速公路旁的滯洪生態池是LID 政策推動的成果

工程的建設維護是重要的,但推廣環境教育亦是企業重要的社會責任。微軟遊客教育中心設有景觀與解說設施,其辦公區的戶外景觀是低維護的,善用科技來推動環境教育讓遊客解說多元且生動。 圖九

圖九、西雅圖微軟公司辦公區的戶外低維護景觀。內部解說教育中心則以活潑生動的科技媒體來展示生態省能環境教育

工業區生態升級是工業區發展的新趨勢

2013年6月的加拿大地理雜誌報導加拿大的能源使用問題,討論多種能源與生活消費狀況的碳排統計情形,介紹各城巿的交通或旅遊的節能方式,這再再地將氣候變遷問題呈現在國家的治理中。同時反應在各種空間(國家公園、都市、社區等)的硬體建設與軟體規範之中(補助與課稅)。使用生態理念的「學術理論」來進行土地利用規劃是非常重要,生態規劃與一般規劃程序及方法相似,僅在於開發手段上強調土地資源本身之景觀生態結構特性,使能發展適當之土地使用方式、開發強度及景觀自然度等;目標上除追求景觀結構與功能之穩定性外,亦能發揮其經濟效益。臺灣完全套用都巿計劃來進行鄉村更新是可議的。如果農產(植物、動物)不能與土壤、氣候、水文及人們發生循環關係,即將是悲劇(環境慢性病)的開始。鄉村的特色就是其自然資源的再地循環,應從生態規劃複雜的實質環境中摘取特定的元素,透過預測來瞭解過程(Process)與形式(Form)之間的關係,而發展合適的景觀空間秩序。加拿大的工業區生態升級(Upgraders and Ecosystems)案例,將是鄉村地區的土地利用生態保育的見証。2012年ISSRM大會在加拿大舉辦研討會,會議行程及會後參訪行程是展現鄉村工業與自然生態和諧對話的相關工作,是讓與會人員了解愛德門頓的工業大城附近Saskatchewan區域,工業提升與生態系統保育相關工作的進行事件及成效的參訪。 圖十

圖十、工業區與國家公園相關人員共同說明彼此合作上的相關推動事項

邀請四位(工業區開發公關、公園管理者、環保團體及當地有機農業推動領袖)地方上,相關生態維護的公私部門人士談環保議題。心得是他們曾經犯的錯誤如今努力改善,如河川污染及油污土壤的問題…有機農業推動的困境…等非常深入。 圖十一

圖十一、由農業業者說明工業區中農業發展如何與自然生態工業污染進行管理工作

結論

生態管理維護是已開發國家在建設後面臨的實務,如何管理相關工業區的環境問題?如何走出工業區與附近居民對話?台灣近年來,不應該只重視新工業區的開發,對於開發也不能只針對「環評」的要求,進行假設性的說明,不應忽視了真正環境保育、生態服務的價值。如何突顯生態生級觀念是非常有趣而新的議題?因此如何針對工業區環境惡化時,企業主與居民、團體間合作來重新改善生態「復育」的價值,是資源利用與社會關係的再統合,正是景觀建築日後重要的課題。世界正是再快速的轉型中,希望在面臨第三次產業革命的轉捩點上,台灣能迎頭趕上,以上這些參加國際研討會及會後旅遊的心得分享,讓我們環境更好,也留下美好幸福給後代子孫們。

留言(0)