摘要

從智慧建築邁向智慧園區的策略與建議

1984年全世界第一棟智慧建築City Place誕生後,我國也在1991年開啟了智慧建築的調查研究,2004年開始智慧建築標章的申請,2005年智慧化居住空間成為國家智慧好生活的重要科技政策,2012年智慧綠建築被行政院納入四大智慧新興產業。於此同時IoT、大數據以及雲計算等資通訊電子科技產業的發達,帶動了智慧社區、智慧園區及智慧城市的發展。本文將從智慧建築的發展逐步走向以大基地範圍開發的智慧園區所應具備的智慧內涵與規劃設計策略,作深入淺出的說明。台積電公司在智慧建築與綠建築方面的建設與用心,一直是超越各界的水準,也是各界觀摩的對象。本文的內容將列舉各國在智慧園區或智慧城市方面的發展,一方面提供具有大基地環境的台積電公司作為未來發展智慧園區的參考,另一方面勾勒出智慧城市發展的樣貌。

前言

智慧建築的發展始於美蘇冷戰時期,大量軍事科技技術的商業運用,帶來了各種自動化科技導入建築的契機,全世界公認的第一棟智慧建築City Place便在這種情況下於1984年在美國康乃狄克州的Hartford市誕生。台灣第一棟智慧建築震旦大樓也於1989年在信義計畫區落成,其後便展開了台灣一連串對智慧建築的研究調查,直至2003年底我國第一本智慧建築標章評估手冊的出爐,2004年台灣開始了智慧建築標章的評估,2005年智慧化居住空間成為國家智慧好生活的重要科技政策,2012年智慧綠建築被行政院納入四大智慧新興產業。直至2012年7月以後工程造價2億以上的公有建築被強制要求申請智慧建築標章,台灣的智慧建築從鼓勵走向了以法強制的現況。

近幾年來我國智慧聯網(IoT)與大數據(Big Data)及雲計算等資通訊電子科技產業的發達,更帶動了智慧城市的發展。從智慧建築到智慧城市的發展過程中,智慧園區成為這過程中重要的承接點。台灣智慧園區的發展始於2008年「愛臺灣十二建設」藍圖之一的智慧生活科技運用計畫(i236)中所提的智慧小鎮Smart Town及智慧經貿園區Intelligent Park兩個智慧生活科技的推動示範場域。此計畫目的希望能引進國內外具有關鍵技術及提供應用服務能力的企業共同合作,由「安全防災」、「醫療照護」、「節能永續」、「智慧便捷」、「舒適便利」、「農業休閒」等六大領域的智慧生活科技創新應用,達到生活應用在地化、應用服務產業化與服務產品全球化的最終目的。

智慧建築講求建築物本體的各種智慧化功能,早期對智慧建築的定義乃是在建築物內設置建築自動化系統(BAS),配合建築空間與建築體元件,從人體工學、物理環境、作業型態及管理型態角度整合,將建築物內之電氣、電信、給排水、空調、防災、防盜及輸送等設備系統與空間使用之運轉、維護管理予以最佳化整合,使建築物功能與品質提昇,以達到建築之安全、健康、節能、便利與舒適等目的(溫琇玲,1995)。隨著經貿園區、科學園區的開發以及歷史古蹟文化資產保護所留下來的文化園區的再利用,以及都市更新與社會住宅等需求所帶來大面積的開發,同一基地上有多棟建築物,甚至是使用用途不同的建築在同一基地上的情況也屢見不鮮。建築物與建築物間的群管理,以及建築物外部空間的安全防護、環境控制、節能措施乃至使用者互動、導引與空間識別等,都可以導入智慧化的技術來創造更安全安心、貼心便利與節能舒適的園區環境。因此智慧化的課題已不再僅限於討論單棟建築的範疇,將隨著物聯網技術與大數據運算的科技進步朝向更大規模的社區或園區邁進,再逐步將成熟的關鍵技術運用到城市治理,創造出具體可行的智慧城市。本文將透過國內外智慧園區的案例說明目前智慧園區的發展趨勢,以及應用的情境。希望能提供台積電在智慧園區發展方面的參考。

他山之石 - 國外智慧園區的案例

智慧園區可以分為許多種類,包括與經濟技術發展較相關的科學園區、經貿園區、工業園區、物流園區以及與文化教育生活較為相關的文化園區、大學園區以及大型簇群住宅社區等都可以作為智慧園區。各種園區的使用對象不同需求也不同,所需要的智慧措施也就各有特色。接下來我們就以國內外的各種案例來了解不同智慧園區所展現的規劃理念以及導入的智慧措施,彙整各項技術以作為我國發展智慧園區的參考。國內的智慧園區案例仍屬起步階段,較具典型的應屬遠東集團在板橋的Tpark智慧電信園區,正在進行規畫改造的文資局台中酒廠智慧文化園區、台中水湳智慧經貿園區以及正在推出銷售中的遠雄左岸、尚志資產的大同莊園智慧綠社區。國外的案例較具代表性的包括西班牙巴塞隆納22@Barcelona、葡萄牙的PlanIT Valley等智慧園區,以及韓國松島IBD智慧商業園區,日本Panasonic藤澤智慧社區以及英國貝丁頓智慧綠社區,中國從2011年開始推動物聯網技術的普及,一時之間物聯網資訊產業園區在大陸各省紛紛設立,其所背負的使命為從傳統工業園區到第三代智慧產業園區的轉型與改造,從勞動密集型轉向知識密集型的產業模式,除了物聯網、大數據分析、雲計算等產業的聚集外,也將此園區作為智慧化科技重要的試煉場域,智慧園區即是在這樣的環境下快速被推出與設置。從去年開始中國更進一步宣傳智慧旅遊理念,各種智慧文化園區紛紛出籠,例如酒文化園區、藝術文化園區、古城文化園區導入智慧科技等均是各種智慧文創園區的案例。礙於篇幅本文僅介紹其中兩個相關的案例,提供參考。

工業區改造的智慧園區─西班牙巴塞隆納低碳示範城市22@Barcelona

這座智慧低碳的示範區域22@Barcelona,坐落於西班牙巴塞隆納,是巴塞隆納智慧城市當中最先智慧化的區域,原本是一個工業城區,有「英國的曼徹斯特」之稱,2001年巴塞隆納市政府開始改造舊城為知識產業科技城,結合許多科技產業和學術機構,成立了一家專業開發公司,稱為22@Barcelona負責全區的開發。巴塞隆納市政府花了1.8億歐元做基礎建設,打造成一座低碳智慧實體示範園區,擁有光纖到府、數位交換、智慧電表、無線監控LED照明設備等智慧化設施的新城市。

圖一、西班牙巴塞隆納的蔚藍海岸

攝影/DAVID ILIFF 圖片來源 https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona#/media/File:Port_Vell,_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpgp2.jpg

攝影/DAVID ILIFF 圖片來源 https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona#/media/File:Port_Vell,_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpgp2.jpg街道上可以看到太陽能電力發電系統的建置,大型分類垃圾桶以及具有生態環保內涵的廢棄物集中處理網路,自行車專用道,還有為高齡者設計的「智慧收集環境聲音」系統,可配合數位交通控制系統,引導盲人或輪椅族正確、安全的行進方向。路邊也可以看到電動汽車充電站、太陽能電動摩托車充電站,並提供Biking自行車共享系統,每一輛自行車配備有觸控輸入個人ID的系統。從這些項目中可以看出,巴塞隆納注重將創新科技手段運用到城市生活基礎建設之中,從而達到節能環保,提高公民生活品質的目的。

全歐洲最早實施「太陽能法規」的都市

巴塞隆納是歐洲第一個在2000年實施「太陽能法規」(solar thermal energy)的城市 圖二。巴塞隆納市政府規定所有新建、翻修或變更用途的建築,建築物內六成的熱水都必須由太陽能供應,這項法規適用於個人與公共建築物,以善加利用該市每年平均兩千八百小時的日照優勢;由巴塞隆納能源署負責施行。估計在實施之後,每年可節省超過250億瓦的電力。

圖二、巴塞隆納的太陽能發電計劃是民用太陽能普及推廣的先驅

圖片來源 DamnDigital

圖片來源 DamnDigital智慧型垃圾處理與回收系統

2008年歐洲議會通過了一項措施,以實現生活垃圾50%、施工廢棄物70%的回收利用率。西班牙早在多年前就開始運用科技使用真空吸引傳輸系統進行垃圾處理,每一個垃圾回收桶都直接與地下垃圾處理中心的終端相連接,將垃圾在地下密封管道進行輸送的垃圾處理方式,使得地面城市環境免受垃圾的污染。將垃圾回收桶裝置感應器,揮手即可開蓋,無需碰觸,讓丟垃圾的動作更為衛生與順暢。除此之外,智慧型垃圾處理系統 圖三,在每個垃圾回收箱的頂部和底部分別裝有一個容量傳感器和一個壓力傳感器,隨著垃圾投入量的增加,兩個傳感器每5分鐘就自動感應桶內垃圾與桶容量之間的關係,當桶內垃圾快要裝滿時,即以無線網絡傳輸的方式將信息反饋到垃圾處理控制中心。工作人員將根據其發出的信號來安排、分配垃圾運輸車的出行頻率和路線,從而提高垃圾處理效率。垃圾運輸車輛裝置有GPS定位器,管理人員能隨各區域的垃圾增減,在電子地圖上事先規劃出一條合理的垃圾裝運路線,以避免垃圾運輸車的巡迴,一方面減少油耗另一方面可大幅提昇工作效率。將此計畫的推動策略彙整如 表一所示。

圖三、巴塞隆納的智慧垃圾桶

圖片來源 DamnDigital

圖片來源 DamnDigital|

項目 |

標準值 |

|---|---|

|

太陽能普及推廣 |

政府規定所有新建、翻修或變更用途的建築,都必須以太陽能供應建築物內六成的熱水。 |

|

智慧型垃圾回收處理系統 |

使用氣力傳輸系統進行垃圾處理,每一個垃圾回收桶都直接與地下垃圾處理中心的終端相連接。 |

|

LED智慧路燈 |

使用無線LED街燈,採用了定時器和感應器。 |

|

數位巴賽隆納 |

整個城市都可以在此網站中找到相關的訊息,並且對於各個城市區域都有相應的網站入口 |

|

推廣電動車 |

提供電動車充電站的全區域互動地圖,可看到在全區域內遊走的電動車主們在充電站的使用情況。 |

22@barcelona獲英國皇家建築學會的皇家建築金獎,是有史以來唯一一座,首度頒發給一個城市、而非單一建築物的皇家建築金獎。22@Barcelona是歐洲近年來最重要的都市再生模範,在許多歐洲工業區再生、低碳智慧城市案例中,也經常被票選為最成功的城市。上述的各種智慧園區的策略方法以及目標效益值得我們參考。

|

目標效益 |

|---|

|

預估在實施之後,每年可節省超過250億瓦的電力 |

|

垃圾處理運輸車有GPS定位,在電子地圖上,根據不同區域垃圾量的增減,管理人員還能為裝有GPS定位裝置的垃圾處理運輸車,規劃一條合理的裝運垃圾路線 |

|

預估市政能源開支減少1/3 |

|

促使整個城市的數位化 |

智慧低碳生態城─葡萄牙 PlanIT Valley

葡萄牙PlanIT Valley由Living PlanIT公司負責開發,以研發未來城市科技為導向,2010年動工,2013年完成第一期示範區,預計2015年完工。占地約4,000英畝(17平方公里),預計有22.5萬居民進駐。該計畫結合微軟、思科、日立、德意志電信等科技巨擘聯手打造,透過智慧住宅與建築物聚落的聯網,使此城市成為智慧住宅尖端解決方案的試點。此計畫於2012年曾獲得世界經濟論壇的科技先趨獎 (World Economic Forum Technology Pioneer 2012)。

圖四、葡萄牙PlanIT Valley 的意象圖[3]

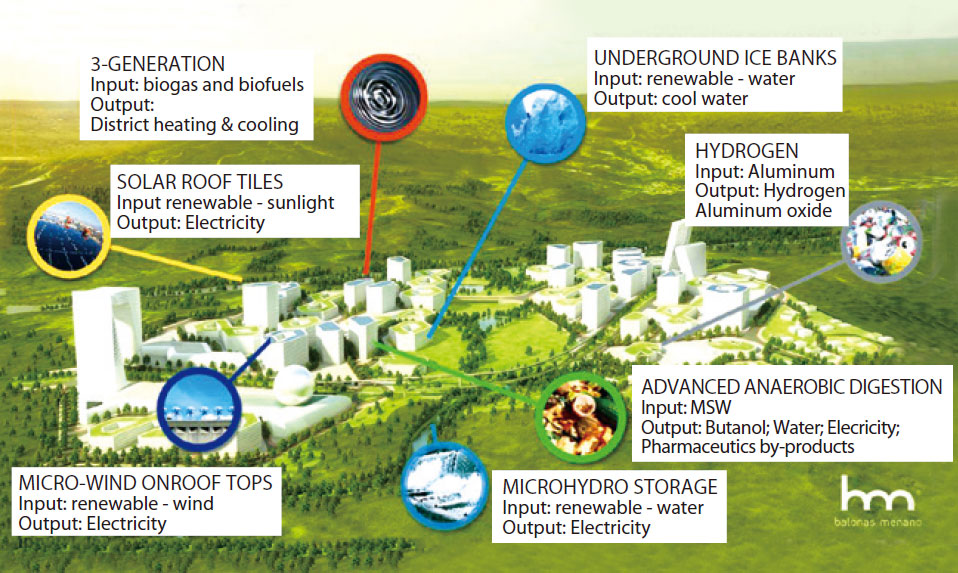

此計畫最大特色是以仿生的概念進行規劃,整個城市規劃理念是以仿人體各部位組織系統進行細部功能規劃。其概念如 圖五所示,茲將其各項仿生智慧科技彙整如 表三,其所預定達成的目標效益如 表四所示。

圖五、葡萄牙PlanIT Valley 的能源[3]

|

仿生項目 |

仿生智慧科技執行內容 |

|---|---|

|

仿「大腦與神經」的系統規劃 |

|

|

仿「腎臟」的系統規劃 |

|

|

仿「眼睛」的系統規劃 |

|

|

仿「胃」的系統規劃 |

|

|

UOS都市運作系統 |

|

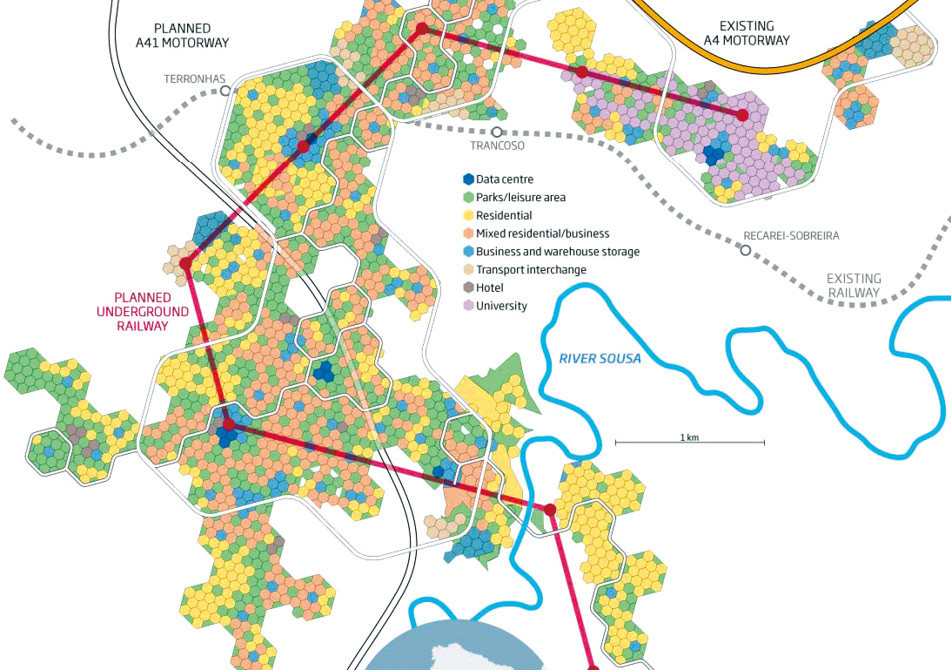

圖六、以六邊形作為城市建築物的設計[3]

|

目標效益 |

|---|

|

預估在實施之後,每年可節省超過250億瓦的電力 |

|

垃圾處理運輸車有GPS定位,在電子地圖上,根據不同區域垃圾量的增減,管理人員還能為裝有GPS定位裝置的垃圾處理運輸車,規劃一條合理的裝運垃圾路線 |

|

預估市政能源開支減少1/3 |

|

促使整個城市的數位化 |

PlanIT Valley並提出多面向的智慧生活情境,例如:可程式化的建築物立面控制,為城市戶外景觀創造多元的面貌與彈性變化,可依情境需求成為大型廣告或城市佈景,甚至可透過flexi-block模組編排立面的樣式與材料組合。 圖七又如Place Apps地點應用程式可因地制宜提供情境感知的服務應用。Living PlanIT公司的智慧居家及工作空間構想,包括:空間輻射暖房系統、自動燈光感應系統、智慧遮陽系統、遠距實境、即插即用互動桌、結合智慧感測互動智慧牆、牆面音響系統、廚房模組單元、辦公室個人即插即用工作站系統等。並導入行動應用服務(Apps)協助居民進行環境中各方面的管理與溝通。

圖七、可程式化的建築物立面控制[3]

在交通運輸方面,以輕量化複合材料製造交通運輸工具,採高效電動車或油電混合車。進行尖峰用電需量最佳化控制、調節性交通管理,停車資訊輔助及優先緊急救援服務等。

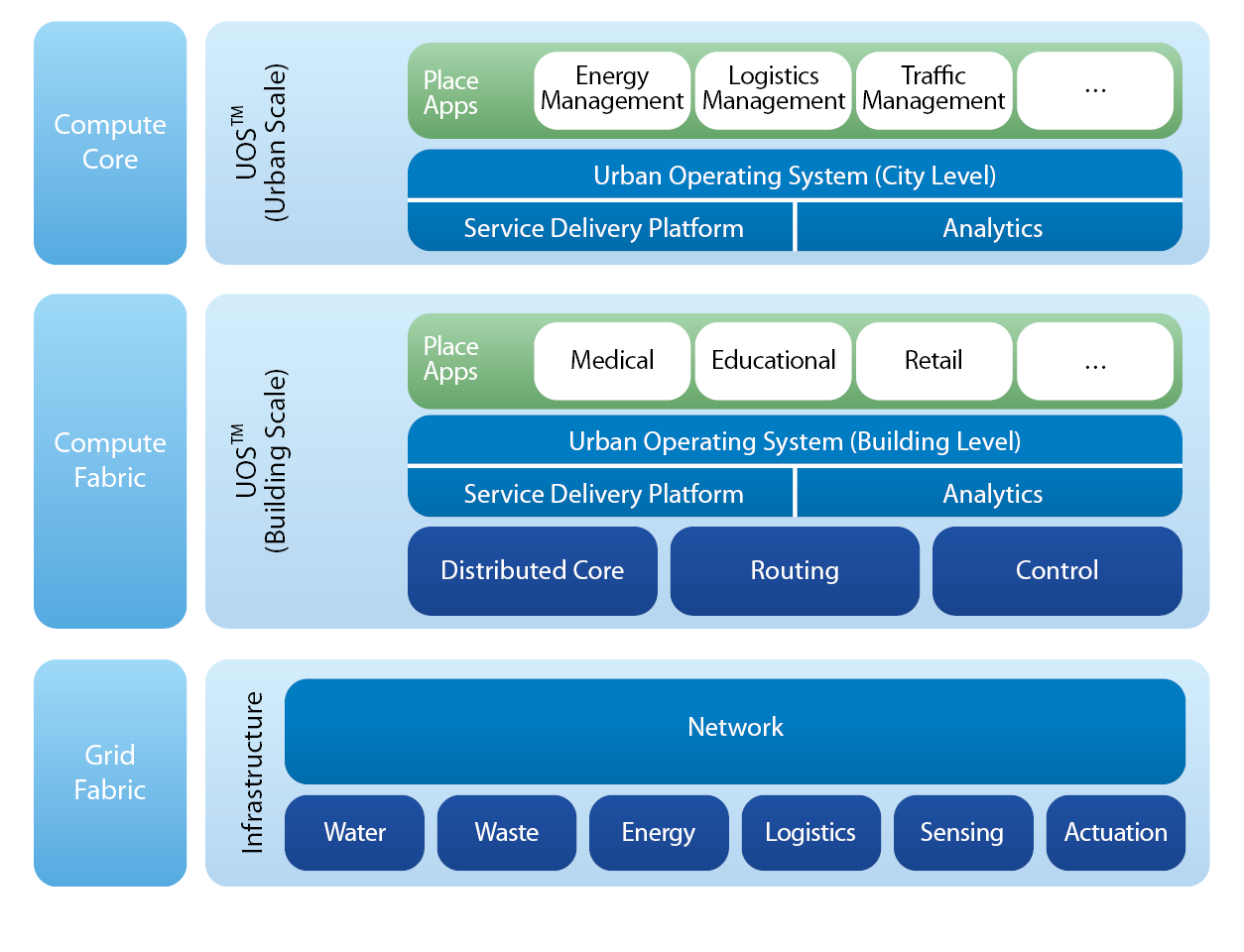

Living PlanIT公司在A City in the Cloud文章中提到建築業的建造生產目前並無太高的效率,如果可以運用通用汽車或是航空製造業的精密製造以及將供應鏈做優化的整合,應該可以讓建築更有效率的建造。這就如同電腦產業的原始設計製造商(ODM)一般,可以從目錄中訂購模組並以隨插即用的概念將其組合後直接與城市的智慧平台聯結。Living PlanIT公司提出了城市架構的概念,如 圖八所示。

圖八、Living PlanIT 公司提出的城市結構[3]

智慧園區的規劃與設計

什麼是智慧園區,從上述案例的內容我們可以了解智慧園區正在逐步成型中,尚未有一明確的定義,中國通信學會在百度百科及互動百科中對園區提出了一個概念性的定義:園區指一般由政府(民營企業與政府合作)規劃建設的,供水、供電、供氣、通訊、道路、倉儲及其它配套設施齊全、佈局合理且能夠滿足從事某種特定行業生產和科學實驗需要的標準性建築物或建築物群體。姑且不論這個定義是否精準,但文中提到將基地內的水、電、瓦斯、通訊以及道路、物流等設施設備整備,並作合理的配置佈局以滿足園區使用者的管理需求與使用需求,這部份的內容是值得我們參考的。因此我們可以將智慧園區用以下的一段話來定義:「智慧園區乃指政府或民間為某一特定目的所規劃建設的區域,將基地內的水、電、瓦斯、通訊以及道路、物流等設施設備運用作合理的配置佈局,並導入智慧資通訊技術做最佳化的整合,提供多元的資源訊息,以提高園區的管理效率,並滿足園區使用者需求的建築物或生活環境空間。」

不論是智慧建築、智慧園區或是智慧城市的發展,我們都不難看到許多時候智慧科技的導入,並不是因為使用者或建物的需求,而是為了新技術的淬鍊需求而導入場域,經常造成技術孤島或是維護不易而停擺的現象,這都是不智慧的表徵。一個真正智慧的建築或是園區應該是能符合使用者或環境的需求所進行的各種智慧措施,例如可以照顧高齡使用者的智慧照護設施,或是可以隨著室外環境條件而自動調節的智慧窗等;甚至更高階的智慧設計理念,還可以隨著使用者或環境的需求改變,也能容易的隨之調整的智慧設施,才是真正符合智慧理念的設計。例如可以辨識使用者年齡或身體特徵而改變狀態的智慧照護設施,或是可以進一步與氣象資訊連結做出預測維護的智慧外層或智慧平台等。

有了上述的智慧認知,因此智慧園區的規劃與設計最先決的條件就是使用者的需求調查與區域環境的資訊收集。也就是系統設計或稱為頂層設計的概念,目前這階段的執行在台灣較為缺乏,因此造成業主僅能以智慧建築標章的取得與否作為智慧化的判斷標準,至於實質上的效益則較缺乏評估,是目前台灣普遍存在的現象。因此,正確的智慧綠建築或園區設計,應從建案的智慧綠目標確立開始,例如:思考使用者需要哪些服務,這裏所說的使用者需包括空間使用者、維運人員、管理者等對象。智慧園區及建築需分別檢視大基地環境下所需的公共空間智慧化措施,例如智慧安全防護,智慧環境感測、以及能源管理措施等,對建築物的智慧化規劃設計也需與園區的智慧設施連線,作整合的管理維運。智慧情境確立後,需要檢視目前產業技術的可行性,以及設備的裝置、配置與結構規劃,待整體系統設計完成後再交由建築師團隊進行規畫與設計。如 圖九所示。

圖九、智慧建築及智慧園區的規劃設計實現理念流程

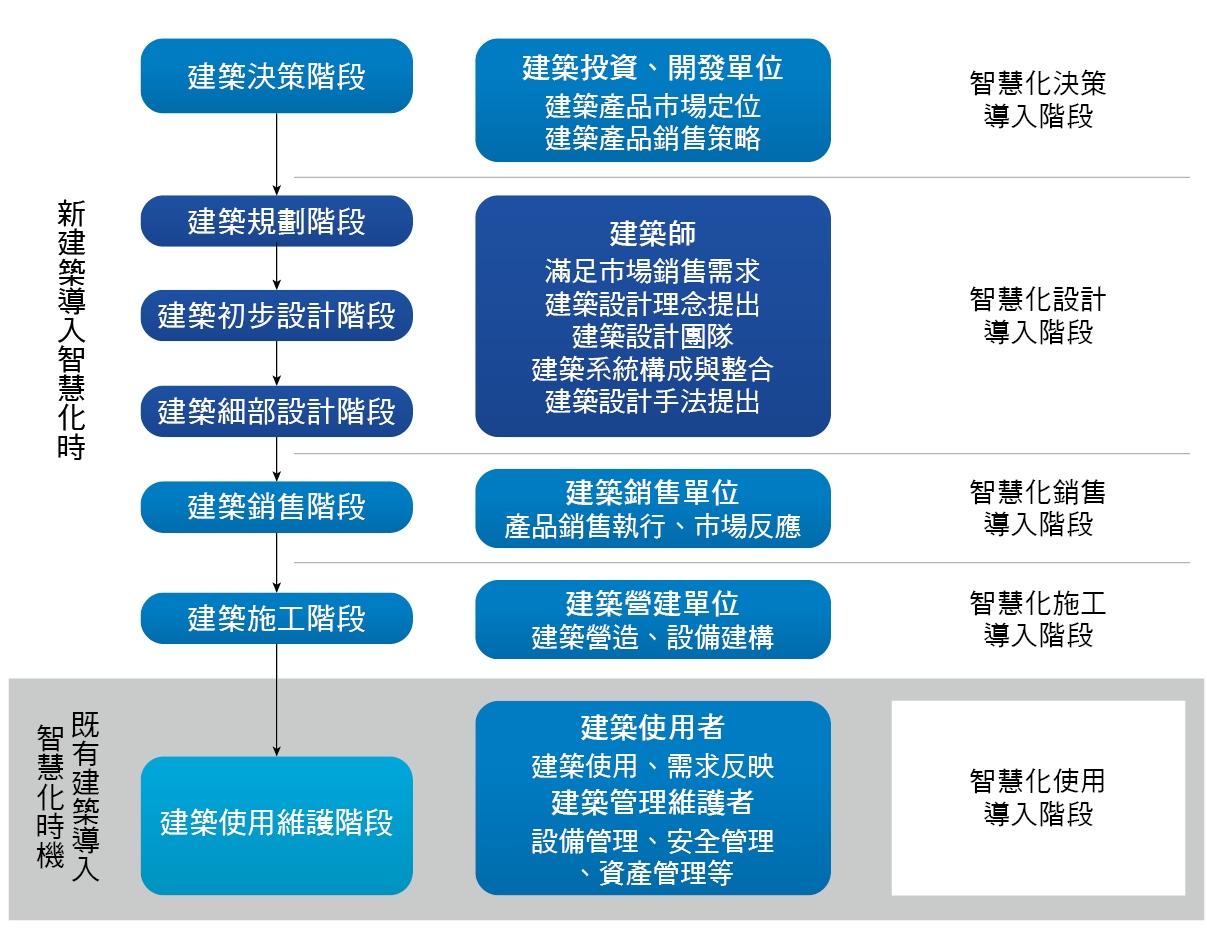

目前智慧建築的規劃設計以及智慧化的設施設備導入,在整個建築規劃設計建造過程中還沒有明確的定位,導致各項感測器或是監視器等智慧科技設備的裝置無法與空間作融合設計,一方面破壞了建築美觀,另一方面也造成設備的不易維護以及易致損害。 圖十乃是將智慧建築導入時機與建築設計、施工乃至使用維運作一流程圖,並將其導入時機做比對的說明。

圖十、新建築與既有建築導入智慧化之時機

台積電發展智慧園區的策略建議

眾所周知,台積電早在2006年就投入綠色廠房的研究與建設,並帶頭引入美國LEED綠建築認證,帶動科技大廠自我要求取得綠建築認證,並積極朝向綠色科學園區的方向努力,在台中十五廠的生態復育綠園區方面已有顯著成效。從單棟的綠建築、多棟的綠建築到綠色園區的發展,台積電可以說是科技業的典範。以半導體聞名於世的台積電在智慧建築方面的表現也非常亮眼,新竹十二廠、臺中十五廠、臺南十四廠連續取得台灣鑽石級智慧建築標章,並於2015年榮獲台灣優良智慧綠建築最高榮譽鉑金獎。台積電從智慧建築邁向智慧園區,根據去年進行的智慧建築教育訓練World Coffee的討論過程中所提出的需求,台積電公司還可以持續成長的智慧生活建議項目包括:

- 建置智慧園區平台,運用雲端運算,將北、中、南三塊基地內各區域的感測訊息收集,進行統計分析,即時提供各種數據的反饋。例如監控整個園區的能耗、水處理和廢棄物處理,使園區擁有最佳新陳代謝的能力。並在每棟建築內裝置量測室內溫度、濕度和能源使用狀況的感測器,將所有資訊即時傳到智慧園區平台進行最優化處理,提供辦公環境舒適的工作空間。

- 導入更多創能的機制或產品,極大化的做到能源自足以及最低能耗的生產流程。聰明的調度可使用的能源,例如與天氣預報系統連結,陰天時因太陽能光電設備產生能源少,系統將使用晴天中過量電力所製造的儲冰為空調系統製冷,或是隔日下雨,晚間溫度較低,啟動夜間蓄冷機制,降低空調能耗,又能保持舒適。

- 發揮台積電半導體製程模組設計的長項,將廠房建造建材模具化、標準化,內裝建材智慧化設計,導入仿生設計理念,讓建物成為服務人的有機體。

- 水處理方面,不論是廢水回收或是雨水回收,台積電已經有非常完整的系統在運行,持續將系統運行的數據與智慧園區雲平台整合,當某園區面臨乾旱缺水時,可以進行有效的調度。

- 園區建置智慧路燈,做為園區的最基本感測設施,智慧路燈具備環境感測功能、影像監視、交通流量監視以及行人安全監視等功能。透過超強功能的攝像機影像資訊的採集,園區智慧雲端平台可以隨時運算做出即時的安全防護或是警告,並可以紓困塞車路段。

- 直覺式的停車導引系統:從道路進入台積電公司基地開始,道路顯示器或汽車抬頭螢幕會自動顯示尚有停車位的空間以及進行路線引導,可減少尋找車位的時間,降低碳排放。並可引導訪客快速抵達拜訪單位。

- 台積電有大量的員工,開發餐點預約App應用服務,讓員工提早預約餐點,減少食材浪費及中午排隊等候時間。另一方面,可藉由收集餐廳廚餘,進行堆肥或沼氣發電,進一步做到創能的效益。

- 提供更多可戶外工作的空間,在中間季節時讓員工可以在戶外工作,減少空調能耗,讓人在自然環境中工作有益健康。配套措施為提供可利用太陽光充電式的筆電或是小型充電蓄電設備,讓員工可以快速的提取使用。

- 台積電廠區幅員廣大,從一棟建築到另一棟建築雖有定時交通車接駁,若能於園區導入電動車的Car Sharing或U Bike的措施,將使園區內與周圍環境的移動更為靈活,且可降低員工購車或開車上班的需求,為降低CO2排放做出貢獻。

- 讓每位員工在不被勉強下自然的完成節能減碳的措施,或是訂定獎勵機制,讓願意積極參與智慧環保節能的員工受到激勵,而提高智慧園區的整體服務效益。

結論

智慧園區的建設,固然需要各種科技創新,但真正主要的考驗,還是主管的決策智慧,日本IBM箱崎事業所智慧大樓的設計宗旨「Good Design is Good Business」,良好的工作環境能讓員工發揮最大的潛能,為公司創造佳績。因此我們不難發現國際上大多數的企業總部大樓,均會用心投入與時代潮流接軌並對環境友善的智慧綠色建築。從智慧建築邁向智慧園區的過程,可以歸納出幾個重點方向,首先找出業主The One的特質,提出契合企業文化與企業理念的目標,由容易達成的目標設定開始,逐年進行關鍵挑戰目標的設定,訂出讓全體員工都能理解認同並願意共同執行的方案,與公司一同成長而努力;過程中需要細膩的觀察使用者的需求,以及其作業流程,找出可以讓員工感到貼心,又能提升工作效率的方法,開發應用服務工具,提供員工最佳的工作環境。例如前述點餐App應用服務平台的開發,讓員工避免排隊或點餐時的壅擠,也可以讓店家更從容精準的準備食材,避免食材的浪費,因無需當場付現找錢,縮短取餐流程,讓過程更衛生流暢。所有的情境設計與技術研發,均應盡可能的整合運用現有技術做系統性的創新,才能讓智慧化的系統更精準穩定的普及與被利用。

參考文獻

- 溫琇玲,「台北地區辦公環境使用現況及其智慧化改善策略之研究」,中華民國建築學會第八屆建築研究成果發表會論文集,台北,第809-814頁,1995年11月。

- 22@Barcelona, http://www.22barcelona.com/content/view/698/897/lang,en/

- PlanIT Valley, http://www.living-planit.com

留言(0)