摘要

自然永續的儲碳力-台積電植樹薪傳計畫

Keywords / Corporate Afforestation,Road Greening,Urban Ecological Afforestation,Coastal Salt Pan Afforestation,Planting Carbon Rights

以企業的角度而言,為響應國際淨零碳排倡議趨勢,投入造林資源其成果是最受歡迎、較容易且可量化的減碳作為。而台積公司早先於政府公布淨零轉型之前,於2021年啟動植樹薪傳計畫,積極與政府及供應商合作,已在桃園市、新竹市、台中市及台南市公共區域種植逾40公頃的綠化面積,包含了道路綠美化、都市生態造林及海岸鹽田造林,透過不斷累積實務經驗,彙整不同綠地類型的種植要點,及合適的植栽種類,如易養護的行道樹黃連木(Pistacia chinensis)、高架橋下耐陰地被越橘葉蔓榕(Ficus vaccinioides Hemsl. & King)、抗海風砂埋的黃瑾(Hibiscus tiliaceus)。針對海岸鹽田地鹽鹼化土壤問題,以農業廢棄物蚵殼之回收再利用取代級配,發展出鹽田地合適種植的工法,期望植樹不僅僅具有儲碳效益,更是改善都市揚塵問題,也提供社會大眾更健康、更宜居的生活環境,落實企業社會責任。未來亦將爭取更多土地媒合的機會,持續把樹種好,同時將理念深及公司員工,共同為環境努力。

From the perspective of enterprises, in response to the trend of international net-zero carbon initiatives, investing in afforestation resources is the most popular, easy and energy-based carbon reduction activity. TSMC launched the tree-planting payroll program in 2021 before the government announced the net-zero transformation, and actively cooperated with the Taiwan authorities and suppliers to plant more than 40 hectares of green area in public Location in Taoyuan, Hsinchu, Taichung and Tainan City, including road greening, urban ecological afforestation and coastal salt pan afforestation Under the viaduct, it is shade-tolerant by Ficus vaccinioides Hemsl. & King, and Hibiscus tiliaceus, which is resistant to sea wind sand. In view of the problem of salinized soil in coastal salt pans, the recycling and reuse of oyster shells of agricultural waste is used instead of grading, and a suitable planting method for salt fields is developed, hoping that tree planting will not only have carbon storage benefits, but also improve the problem of urban dust, provide a healthier and more livable living environment for the public, and implement corporate social responsibility. In the future, we will also strive for more opportunities for land matching, continue to plant trees well, and at the same time extend the concept to the company's employees to work together for the environment.

1.前言

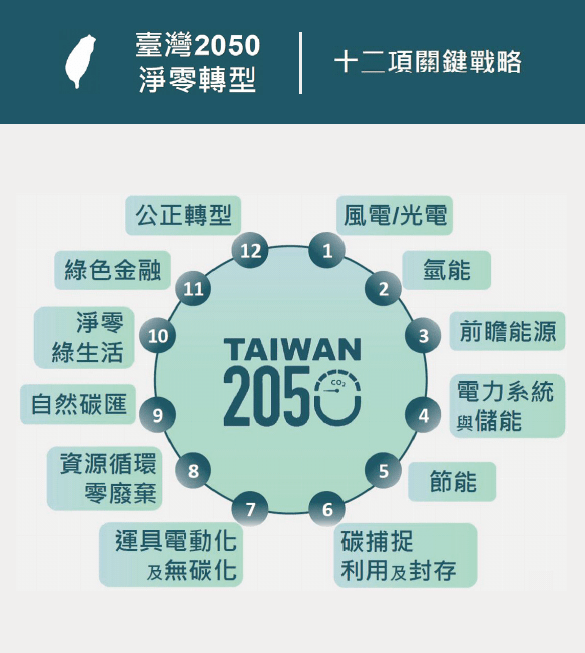

為響應國際淨零碳排倡議趨勢,國內政府國家發展委員會於 2022 年 3 月 30 日公布我國「2050 淨零排放路徑」,始推動能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型四大轉型策略,並延伸 12 項關鍵戰略(圖1)。其中,「自然碳匯」是氣候議題上最自然的解方,具有環境和金融吸引力。與其他減緩氣候變化方案相比,執行成本是較低、容易行動,而且附加價值亦兼具達成保護生物多樣性、保障水源,亦有利於提供當地社區就業機會等方面的目標等。

圖1:2050年台灣淨零轉型之12項關鍵戰略

自然界生態系統十分多元,「碳匯」(carbon sink) 是泛指自然環境中可固定及吸儲二氧化碳的載體,常見自然碳匯碳庫如森林、草原、濕地和海洋生態系統,甚至都市綠地,包括種植園和農業在內的管理土地,皆可視為碳匯可吸收二氧化碳的範疇內。國內針對自然環境規劃中,以三大路徑提升增(碳)匯效能,分別為「森林-綠碳」、「土壤-黃碳」及「海洋-藍碳」是可吸儲之碳匯源,然土壤及海洋的碳匯計算技術仍屬於萌芽期,尚須要一段時間的研究確立相關技術。相較於上述兩者,森林碳匯於國外發展已相當完整成熟,國內推動的策略及措施亦較為明確,以企業的角度而言,投入造林的資源成果是可期待且能量化的。

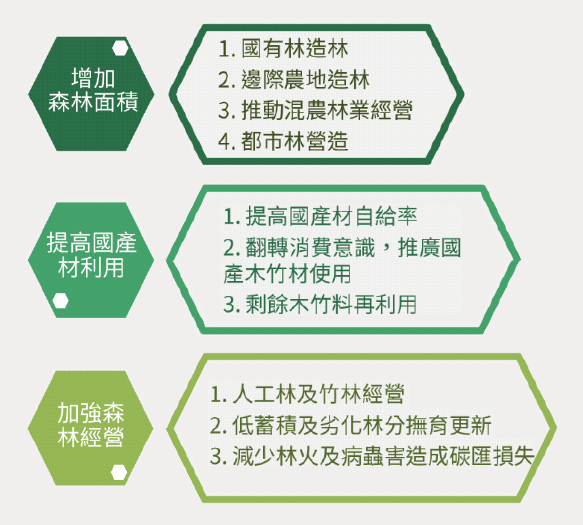

隨著企業有取得碳權之需求,企業植樹造林的案例越來越普及,除了能減抵排碳量之外,同時也落實聯合國生物多樣性公約與永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。植樹造林之邊際效益不僅是固碳,連帶能助益環境,如改善水土保持問題,有完整覆蓋的森林亦能涵養潔淨的水源與減少水土流失與沖刷。森林的完整性能提供健康的生態系,形成植物、動物、鳥類、昆蟲等的良好棲息地,研究亦指出森林可淨化空氣,芬多精與負離子之成分與可紓解身心。植樹造林對企業來說,不但讓企業參與減碳環保,並彰顯企業在綠碳貢獻的努力,由各個層面來落實企業的社會責任,提升企業的優良形象,是最容易亦相當值得推動之項目。

2.企業植林的機會與挑戰

2.1 歷年企業的植林模式

造林減碳所需的成本費用相較其他減量方式低,且兼有森林多重效益產出的效果;而最近的一些開發案或擴廠的環境影響評估皆要求廠商以造林作法,進行土地環境的回饋方法,可以見得造林減碳是可行的方式。但另一方面,由於對企業造林及後續經營的相關知識及技術相當陌生,造成部分企業對造林的意願降低(表1)。就外在機會而言,企業配合政府所推動的綠色造林計畫,以合作的方式參與造林,節能減碳的政策導向下,造林之碳抵減量應可列入企業減量值,這也是企業單位所期望的,但由於造林後之相關監測、驗證等機制及法規尚在建立中,也影響企業造林的意願。整體綜觀以政府的立場,可善用企業在造林減碳的優勢、強化機會的可及性,並協助解除劣勢的阻礙,降低威脅的嚴重性,當可提高企業參與造林的誘因。

| 對達成目標有幫助的 | 對達成目標有害的 | |

|---|---|---|

| 內部組織 | 優勢 | 劣勢 |

|

|

|

| 外部環境 | 機會 | 威脅 |

|

|

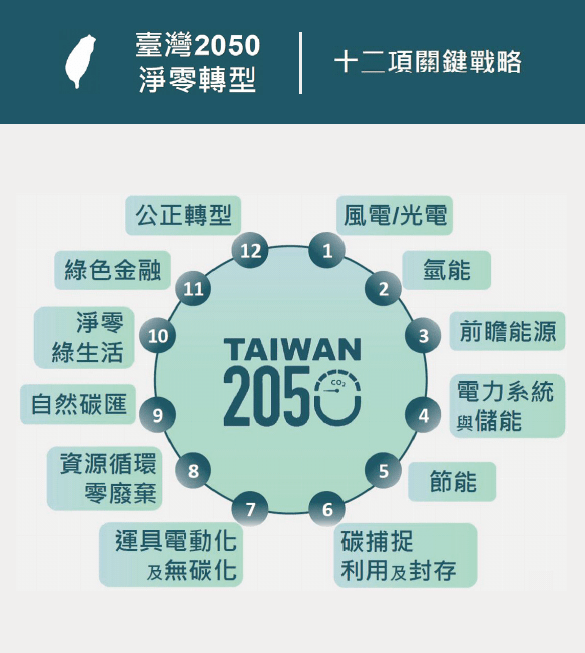

於1997年行政院農業部林業及自然保育署開始推行全民造林計畫,政府歷年亦曾透過辦理過平地造林、獎勵造林等措施,希冀結合民間力量,厚植森林資源並維護生態環境。為瞭解國內企業植林的參與熱度,蒐集林業及自然保育署的捐贈清冊,結果顯示2022年年度統計資料共有74個企業或個人單位參與,其捐贈金額高達92,997,182元,供林業及自然保育署及所屬機關的88筆土地進行植林工作,可以見得近年來企業與政府合作植林,儼然成為企業減碳的主流趨勢之一。先前企業多為透過捐款造林的管道參與公益活動,此模式是最普遍,也是最受企業歡迎的模式,此舉對企業而言,非但可以節稅,進而提升企業形象(圖2)。捐贈單位只提供選定的金額或定量面積捐款,而植林工作全權由林業及自然保育署的所屬機關負責,包含發包、執行造林工作,大多數為期3年,期滿可視現況再行續約,讓造林撫育工作持續。但此方法屬公益捐贈性質,部分條件是無法取得碳匯轉換權。

因此,林業及自然保育署提出另一種「合作造林」模式,各地區分署提供企業可造林的土地,由企業提出計畫書申請認養,造林計畫書通過林業及自然保育署審核的企業,可自行接洽或選擇由各地區分署推薦之造林廠商或在地的社區團體或部落合作完成造林工作;各地區分署則扮演監督、輔導之角色,每年依企業提出之造林成果,辦理查核確認後,提報林業及自然保育署核發ESG 憑證,相關單位目前也正在積極討論,希望憑證能取得與碳抵換的接軌,以增加企業參與認養植林的意願。

圖2:企業單位合作植林的多重效益

2.2 企業投入植林的前車之鑑

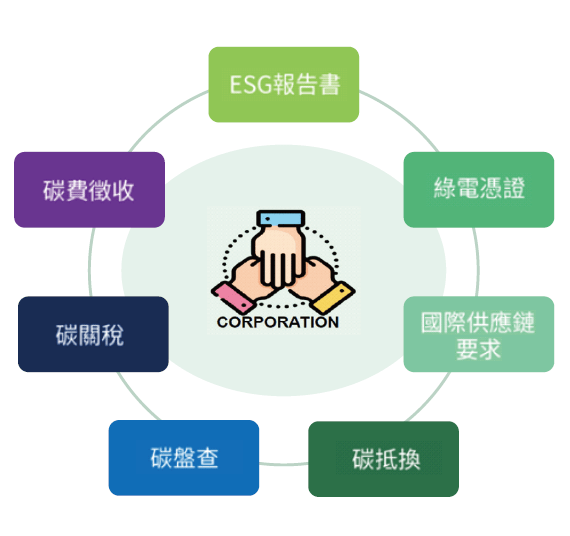

依據林業署第四次森林資源調查資料,臺灣森林碳匯貢獻現況,我國森林總面積為219.7萬公頃,其中人工林約佔21%,約為46萬公頃。國內整體森林覆蓋率達60.7%,每年碳匯量約為2,141~2,190公噸CO2,相當於我國總溫室氣體排放之7.3%,並期望森林碳匯至2050年可再新增97.8萬公噸CO2。然臺灣土地面積有限的情形下,企業要找尋可利用的植樹土地是難上加難,這也是面臨的主要問題之一,林業署為達到2050年的目標,提出以下森林碳匯之策略:

- 增加森林面積:國有林、邊際農地、混農林業經營及都市林持續造林。

- 加強森林經營:強化人工林及竹林經營,撫育更新劣化林分,並減少林火及病蟲害造成的碳匯損失。

- 提高國產材的利用:提高國產材的自給率,將木材、竹材餘料循環再利用(圖3)。

圖3:2050年臺灣淨零轉型之森林碳匯策略(資料來源:行政院農業部)

企業在上述植林模式扮演的角色相對而言較為容易,但以整體環境或是土地管理機關並非完全有利,相關管理單位考量的是工程發包必須順利進行,以及長期維護需要的經費,雖然林業及自然保育署欲積極改善少許企業曇花一現的需求,但面臨執行時仍會衍生以下問題:

- 難以長期持久經營:林業及自然保育署與企業合作植林時間長久,整體規畫較為完整,但部分與地方政府合作的現象是企業角色多半非實際投入,可能會因年度預算中斷造林計畫,或者多數執行後沒有持續經營管理,常發生樹木枯死或是種植後遭移除之情形。

- 點狀種植缺乏整體計劃:企業會直接由公務機關單位釋出的土地進行造林工作,但分散的造林土地其後續管理實際上較為困難,常常是最後未能持續下去的原因之一,此外企業也難以展現具體的成效,多以植林總量數字取代土地回饋成果之說明。土地選擇過程中,企業多屬於被動接受,也顯少組織團隊進行相關評估,或委託非營利組織著手包辦整體計畫,但就企業而言,缺少了在植林公益計畫上的核心思想。

- 人員未能持續提升專業:國內若計畫長久經營森林碳匯,專業人員的訓練亦為重要關鍵之一。大部分直接委託園藝公司或非營利組織的情形下,流動性的種植人員多為短暫執行工作,面對人員專業的提升是幾乎無法做到,若能在執行造林過程中,連帶培訓養成有經驗的樹木種植或管理人員將是一舉兩得的美事。

2.3 突破新思維模式:台積電植樹薪傳計畫

早在國內政府公布2050年淨零轉型之前,台積公司已有自然碳匯的執行案例,並於2020年自主啟動植樹計畫,開始展開一連串環境植林的規劃,有鑑於上述的問題經驗,必須更謹慎思考此計畫的目的。然計畫推動時間軸早於淨零政策,可以見得碳抵換並非為最主要的目的,反觀應具體瞭解社會大眾或環境改善的需求,相對而言計畫執行上,較能維持長久且真正有助於整體社會環境。十年樹木、百年樹人,台積公司希望本計畫能達成種植百萬棵樹,以增加國內森林綠覆率外,並同步發展更多元的企業社會責任面向目標:

- 永續:實質且長期的投入環境保護,讓大眾感受台積公司重視環境的決心。

- 健康:致力於健康及宜居的都市生活環境,提供綠色休憩空間。

- 環境:著手氣候惡劣的海岸環境,聚焦改善臨岸定砂及塵土飛揚問題。

- 教育:組織植樹團隊養成專業經驗的人員,並導入內部員工對生態的重視。

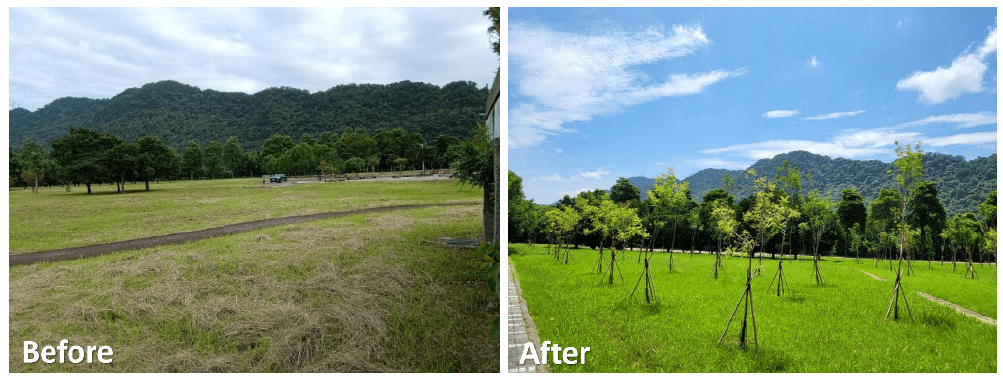

台積公司廠區內綠地已種植超過三萬棵樹木,多年與專業廠商經營管理下,把這份綠色力量經驗延伸至社會發展,將共生共榮的綠色工廠擴大至綠色社區,以具體植樹行動推動都市與社區生態綠化。在計畫擬定後,於2021年3月12日舉辦植樹節活動,正式開啟「台積電植樹薪傳計畫」的序章,以桃園市、新竹市、台中市及台南市四地同步連線方式啟動植樹儀式,同時號召近500名台積志工、市府與台積電志工長期導讀陪伴的國小學童等齊力連心共同種下許願之樹。專案啟動至今,台積公司與政府、供應商共同合作努力下,持續累積國內的森林覆蓋率,提升約40公頃的綠化面積,期望改善都市揚塵問題,也提供更健康、更宜居的都市環境。除了關注都市環境,同時也朝向計畫目標發展,著重氣候惡劣的海岸環境,聚焦改善臨岸定砂及塵土飛揚問題,努力發揮更大的綠色影響力。

然計畫為了達到上述目標,需要跳脫以往的執行模式,專案構思期間接洽國內專家學者,請相關單位提供許多寶貴的建議,如優先以都市或海岸造林為主,其中又以剛成苗樹木胸徑約4~6cm的規格較合適,選擇的樹苗皆為臺灣原生種且適地適種為原則,以及後續可監測效益量化。因此,多方努力共同討論下,台積公司發展了與公家機關的新合作模式,突破既有的企業合作模式,希冀能更實質回饋予土地環境。於是,公司由上至下皆親自執行,非假手於他人,從團隊人員組織及教育訓練、植樹用地的取得、專案管控與品質,直至機具或儀器之機械化應用,如植樹專案車輛、土壤調查儀器等,專案負責人員按部就班將專案制度流程化,甚至此新合作模式已實際應用於桃園市政府及台中市政府,以相同模式號召更多企業參與,以下為打造台積電植樹薪傳計畫的流程說明:

- 第一步:組織植樹團隊

公司內部具備相關背景及專責人員,以確認植林品質,以及公司外部溝通時能正確判斷評估,有相關專業問題將諮詢專家學者意見。而公司外部結合了北、中、南共三組承攬商組成植樹團隊,與承攬商定期交流會議,讓植樹不只是工程,更重要的是共同在專案中學習與成長。此外承攬商植樹人員採取月薪制,培養固定且熱忱的專業人士,並安排教育訓練課程,過程中已培訓許多相關科系畢業之新鮮人,落實人才培育的任務。 - 第二步:把關團隊紀律與品質

公司對外的公益行為,需要兼顧整體企業形象,計畫專案起跑時,便開始要求承攬商工作時穿著統一的植樹團隊制服,也規劃了植樹專用的貨車及水車,展現團隊人員的紀律,也讓大眾瞭解有問題可隨時找到我們。施工過程中也要求承攬商必須進行環境整理整頓、清掃清潔及施工安全,從施工紀律到工程品質,每一個過程都希望能做到盡心盡力(圖4),同時專案追求的是把樹種好,不是把樹種下就好;種植後意識到初期養護是更為重要的,因此主動與政府機關提及,團隊會專注於初期一年的養護工作後再贈予管理單位,養護期間澆水、施肥與病蟲害防治、植栽調查及支撐架更新等工作,各地點皆有固定巡檢排程及改善作業,並有專人確認

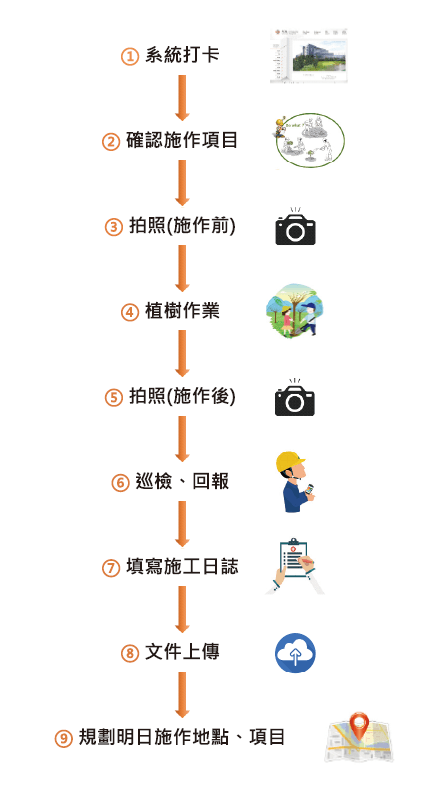

施工至養護的工程品質。圖4:植樹人員每日施工作業流程

- 第三步:建立取得植樹用地模式

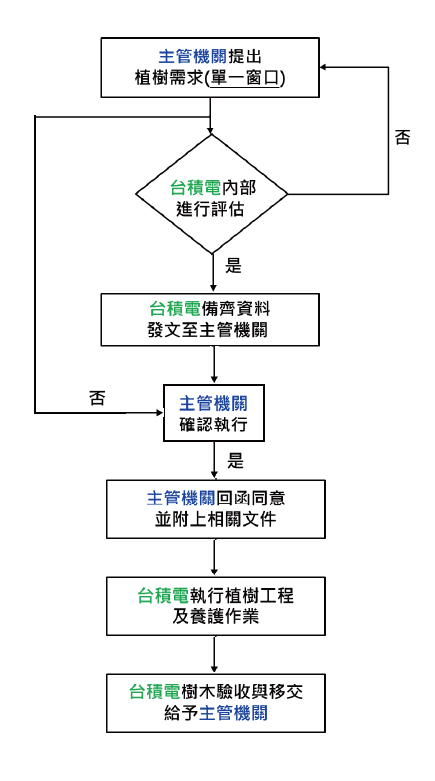

植樹用地的取得是最重要的關鍵,經多次洽談溝通後,確立土地使用的程序。主管機關盤點土地後,可與台積公司申請提出植樹需求並安排會勘,台積公司著手土壤調查及現場環境評估,若土地合適則進行植栽配置,相關文件備齊後以公文型式送件至主管機關,取得主管機關同意後得開始執行植樹工作,養護期限到期前再行通知,辦理贈予移交的程序(圖5)。植樹用地取得過程由公司內部詳細確認才進一步執行,並依循計畫宗旨及目標方向洽談合適的植樹地點,確保植樹計畫執行的完整性。圖5:公有地主管機關辦理植樹需求之作業程序

- 第四步:建置植樹專案管理平台

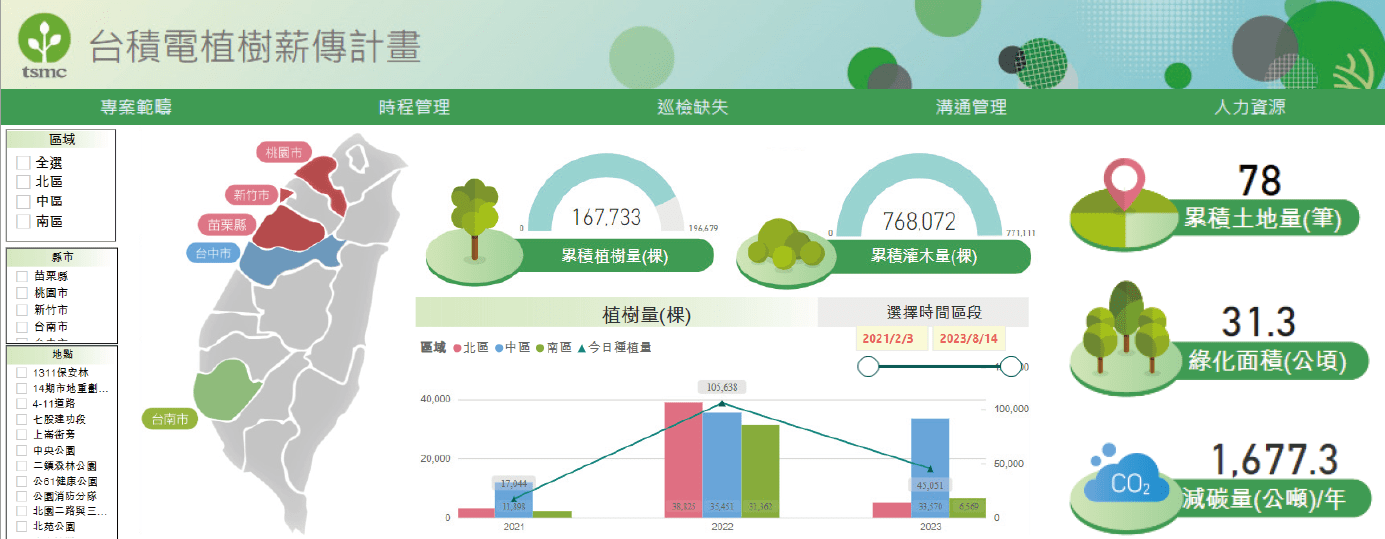

本計畫參考公司多年的建廠經驗,無論是巡檢及環境管理,還是承攬商人員管理、專案時程進度及品質缺失追蹤,將各管理項目以系統方式控管,並且透過每周會議掌握專案現況,最後透過定期維護→巡檢發現問題→缺失進行改善→改善後稽核確認,以滾動式管理監督專案品質。為讓專案管理人員及承攬商提升對專案的瞭解程度,建立了植樹專案管理平台,即時掌握專案目前進度,平台界面項目包含出勤人員紀錄、時程管理進度提醒、品質缺失稽核管理以及日週月報施工內容,並以視覺化圖像呈現植樹量統計(圖6)。圖6:台積電植樹薪傳計畫平台管理序

3.台積電植樹薪傳計畫成果

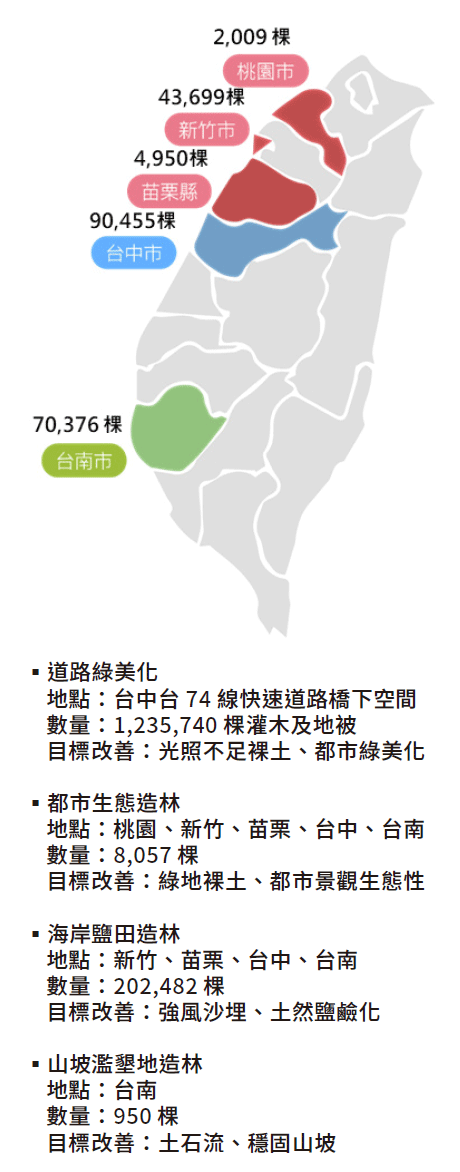

計畫執行展開地點由台積公司駐廠廠區所在地出發,考量種植區域的管轄單位有異,因此雙管齊下同步與中央機關、地方政府合作,中央機關包含財政部國有財產署、經濟部水利署北區水資源局、農業部林業署新竹分署、台中分署及嘉義分署5個單位;地方政府目前則與6個縣市合作,有桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市及台南市政府。專案啟動至2024年2月(圖7),台積公司共累積種植超過21.1萬棵喬木與124.4萬棵灌木,總綠化面積逾40公頃。

圖7:2021年3月至2024年2月各縣市植樹量序

3.1 道路綠美化成果

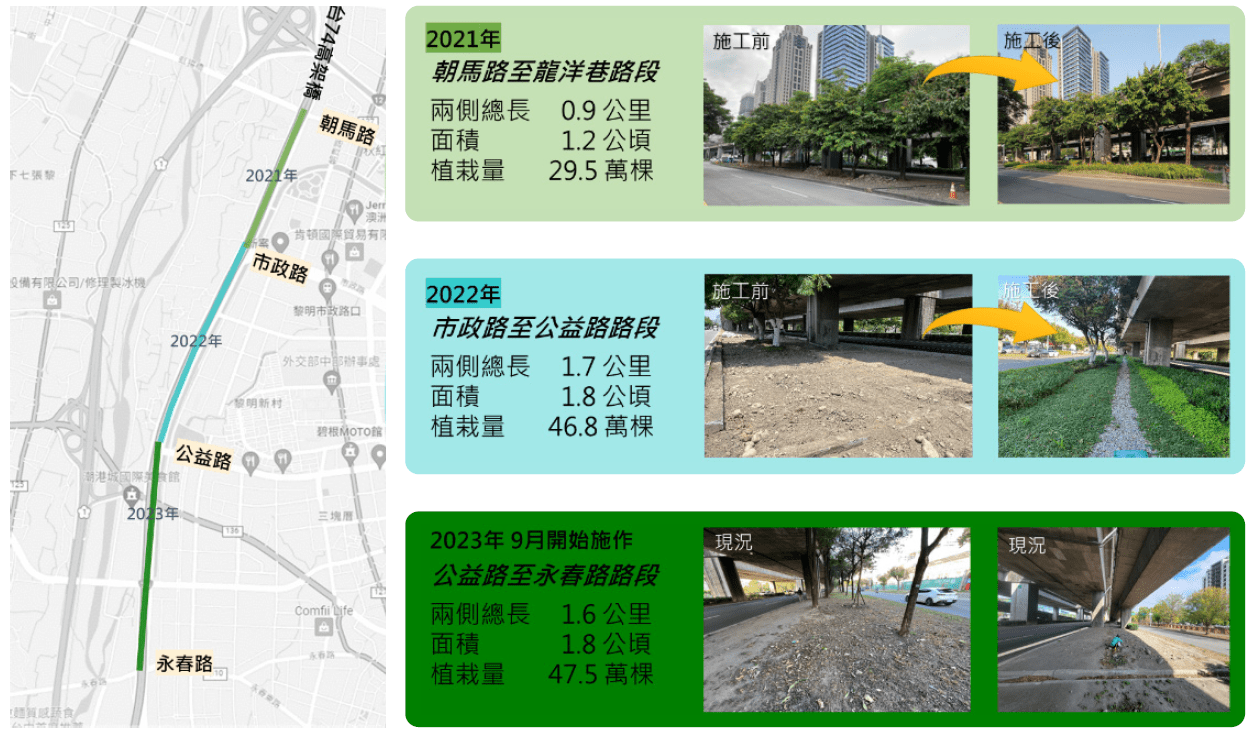

道路常有車輛行駛排出氣體,造成空氣品質不良,透過種植植栽可攔截空氣中的浮游塵,也能調節環境微氣候。因此與台中市府合作選址,針對台中74快速道路高架橋下方塵土、植栽光度不足等問題,進行環境綠化改善作業,期能為台中市都市空氣品質盡一份心力。自2021年起2024年2月,於朝馬路路段開始沿線種植高架橋下空間的裸露地,透過3年持續不間斷地改善,至2024年3月預計將完成約4.3公里長(含東西兩側)的綠色廊道,縫補近4.8公頃的綠地面積,種下約124.4萬棵灌木地被(圖8)。然高架橋下空間進行綠化過程,除了道路安全之外,其環境條件對於植栽生長是一大挑戰,光照、水分及土壤等皆是造成植栽生長受限之因素,因此將其環境分為陽光充足處、陽光受限處、陽光不足處等三種區域(表2),進行綠化改善的規劃設計。

圖8:各年度高架橋下空間綠廊之施作區域

| 型式一:陽光充足處 | 型式二:陽光受限處 | 型式三:陽光不足處 |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

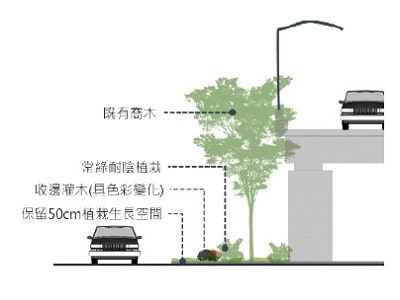

- 陽光充足處:強光環境下光照強度約1,000 Lux,此區域大多位於靠近慢車道區域因無高架橋遮蔽,陽光照射較充足,可選擇全日照或半日照,具色彩變化多年生灌木。

- 陽光受限處:強光環境下光照強度約100~500 Lux,主要位置是高架橋下方位置陽光照射有限,加上無雨水水源,以耐陰、耐旱、耐濕、抗污染常綠灌木為優先,而靠近快車道區域可選用耐陰地被植物,可降低後續維護管理。

- 陽光不足處:強光環境下光照強度約<100 Lux,槽化島範圍皆於高架橋正下方,橋體下方空間較狹隘,光線明顯不足,植栽存活率非常低,故以卵石、木屑鋪設取代。部分區域靠近車道側仍有光線,則可採周圍設置植栽,以耐陰、耐濕、抗污染常綠灌木為主,內部空間則以卵石、碎石或木屑鋪設。

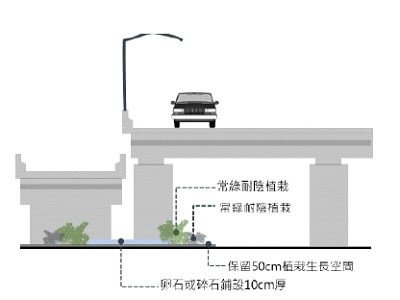

高架橋下綠美化植栽種植流程,由整地開始將石塊清除,並更換表土,再接續灌木地被的放樣種植,最後工序則確保澆灌設施之運作(圖9)。但除了上述因應環境分為三種類型,採用不同設計手法進行綠化,現地仍有許多需要解決的問題,經過長時間的觀察提出五個道路相關綠化的設計要點(圖10):

圖9:高架橋下綠美化植栽種植流程

圖10:高架橋下空間綠化之設計要點

- 安全視線:植栽帶距停止線25公尺範圍內,或臨車道旁保留0.5公尺,宜栽植高度較低的草坪、地被或灌木,植栽高度低於0.5公尺為佳,以確保駕駛人交通安全視線,維持道路行車安全。

- 土壤改良:現況土壤貧脊多為石塊及夯實土,對於植栽生長不利,因此透過客土大於20公分的表土層,能明顯促進植栽根系生長,如條件允許建議可改良至30公分為佳,此外需留意後續維護作業不易,故施用有機肥混拌,增加土壤的保水性及保肥性,同步撿除石塊及廢棄物,且將土壤整地需平順。

- 排水及維護通道設計:雨水會沿著高架橋橋墩落在綠帶上,衝擊力道會影響植栽的存活問題,且常形成植栽無法生長的滴水線,設計上運用高架橋的滴水線鋪設寬1~2公尺、10公分深的6分碎石步道,並透過整土讓步道高程稍低,如此一來可同時解決植栽生長不良、積水狀況及設置養護通道等問題。

- 給水設施:雨水無法即時供給高架橋下植栽的水分需求,因此為讓現地植栽有水分供應生長,增設給水設施,銜接外水外電至水塔及馬達,由自動控制器啟動滴灌系統,主要水管路為1寸PVC管會埋入土層下方,為達到綠帶能平均給水,分支的滴灌管則採用PE材質16公釐於表土上方,滴灌管間距及滴灌管孔距皆為30公分,每孔出量為每分鐘0.04公升,以經驗而言平均每日每平方米綠帶平均澆灌量為每分鐘2公升。

- 植栽選種:灌木及地被等低矮植物種類的選用可分為三種類型,色彩植物、常綠耐陰植物及耐陰地被。

- 色彩植物:適合用於陽光充足處,如斑葉鵝掌藤、春不老、矮仙丹、熊貓仙丹、變葉木及長紅木等。

- 常綠耐陰植物:適合用於陽光充足處及陽光受限處,如鵝掌藤、青紫木、蜘蛛抱蛋、厚葉女貞、厚葉石斑木、小葉黃楊及台灣山桂花等。

- 耐陰地被:適合用於陽光受限處及陽光不足處,如大葉麥門冬、冷水花、越橘葉蔓榕及地毯草等。

透過三年的持續經驗羅列以上的設計要點,希冀能加強都市廊道綠化,以環境保護的角度,不僅提升景觀市容,也可改善城市生態環境。

3.2 都市生態造林

都市種樹對於生活環境具有多面向的公益機能,除吸收二氧化碳,釋出氧氣外,枝葉承接塵埃附著,吸收大氣污染物質,具有淨化大氣的機能。密植樹木也能形成綠色屏障,阻擋強風及噪音傳播,具有防止噪音機能。以美觀而言,道路藉由種植適量的植物,可以達到綠化都市的功能;軟化都市中生硬的視覺景觀。以安全性而言,可以部分遮斷對方車燈炫光之效果,行道樹也可以控制人車分道,更重要地是樹木可作為人車動線之引導或阻隔之元件。此外,由於都市植樹由於空間有限,所以營造多層次的都市林,是增加都市林生物多樣性的好方法。專案啟動後至今,於駐廠廠區縣市包含桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市及台南市持續地耕耘,至2024年2月已種植8,057棵,深植許多林蔭道路、美化數個休憩公園,以及阻擋沿海風沙區域。

就都市生態造林而言,不同類型的地點、環境或種植功能需求等,皆會影響植栽規格及種類的選擇,依現階段已種植的區域分為四種類型進行說明:

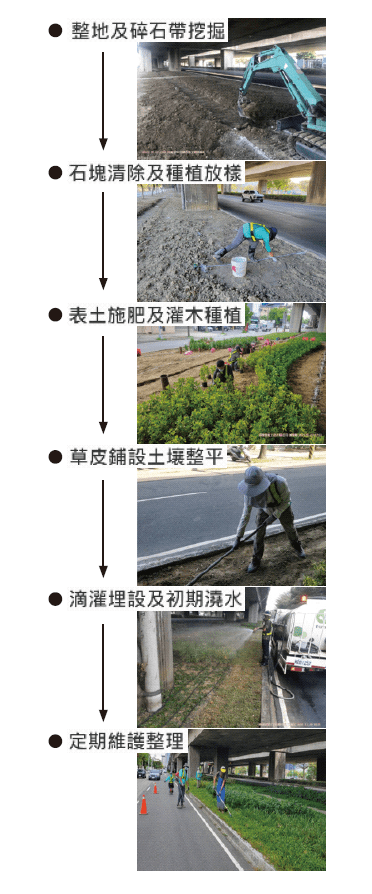

- 行道樹:是最常見的樹木種植區域,其目的為行人遮蔭、調整環境微氣候,須以不易倒伏、不竄根或是少落花落果的植物為主,且種植的規格需考量樹穴大小,建議至少為土球的1.5至2倍,以便架設支撐架及日後避免植栽倒伏,或無空間生長,後續可採水車臨路澆灌給水。

- 公園綠美化:公園是提供社會大眾休憩的公共空間,因此須具備良好的樹木遮蔭或是具觀賞性質的植栽。一般以美化為目的,生態功能不十分明顯。行人步道可選用闊葉常綠樹種、停駐點觀賞區域可選用開花樹種、主題性規畫則可選擇特定植栽,如獨角仙復育區可種植光臘樹,另留意避免選用有毒或有刺植物。(圖11)

圖11:桃園石門水庫-北苑公園

- 生態造林:是營造類似自然狀態的森林(簡稱近自然林quasi-natural forest),這種造林模式強調生態系統服務功能,在有限的面積下,種植種類多、層次多及密度高的樹木,短時間內效益不明顯,待穩定後則可大量減少維護工作,目前已選址試驗區域「竹南保安林三森步道」,該區域已種植多種鄉土植物進行試驗中。

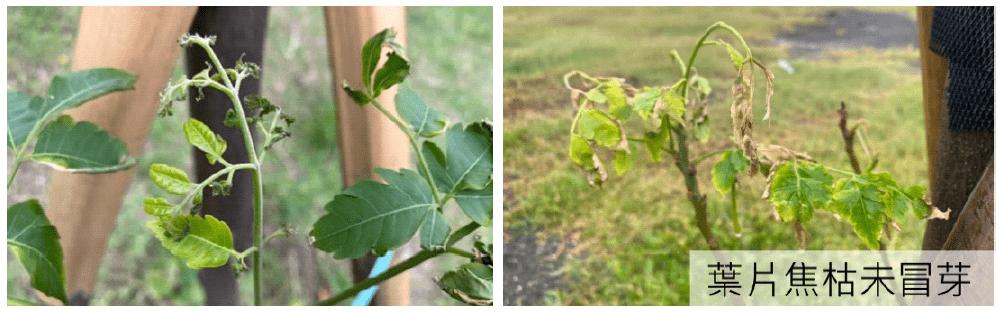

- 沿海區域:台灣土地臨海,許多區域飽受海風風沙侵襲,如能種植樹木作為綠圍籬,則有助於臨海處窘迫的環境。依照種植經驗植栽種植後會產生鹽害現象,其規格應選用1M以下的苗木,且選用耐風及耐鹽害的樹木種類,如大葉山欖、黃瑾,並架設防風網待苗木穩定後再拆除。(圖12)

圖12:沿海區域葉片鹽害焦枯現象

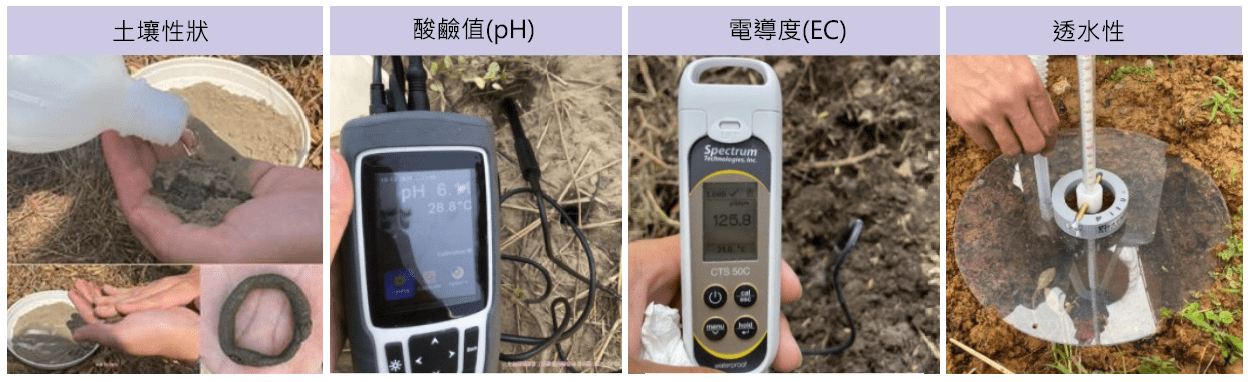

都市種樹不難,但把樹種好確實不簡單,需要講究其過程,因此在種植樹木時需要考量的條件如下:

- 環境條件:

- 土壤狀況:種植前先檢測土壤狀況,以評估植樹環境,亦作為選種參考,測量項目有土壤性狀(黏土、壤土、砂壤土等)、酸鹼性、電導度、透水性、硬度等(圖13)。並依據土壤狀況進行土壤改良或增設設施,如土壤過硬為夯實土,種植胸徑4公分的小樹則需增加植穴範圍直徑1M、深度1M進行鬆土及土壤改良。若透水性不佳易積水處,則於植穴底部鋪設碎石,將樹木抬高種植,或增加植穴周邊排水溝。土壤肥份(電導度)過低,則以添加有機肥作為養分,電導度過高則需確認土壤是否鹽鹼化。

圖13:植樹土壤評估檢測儀器

- 光照情形:種植區域有的環境位於高架橋下等其照度低,可選用水黃皮、樹杞或烏心石等。在光照環境充足下,大多數常見原生種皆可選擇,如光臘樹、台灣欒樹、樟樹等。

- 風速條件:若於強風環境,建議選用耐風植物,如大葉山欖、黃瑾合適種植最靠近外側,苦楝或海桐則可種植第二線。

- 土壤狀況:種植前先檢測土壤狀況,以評估植樹環境,亦作為選種參考,測量項目有土壤性狀(黏土、壤土、砂壤土等)、酸鹼性、電導度、透水性、硬度等(圖13)。並依據土壤狀況進行土壤改良或增設設施,如土壤過硬為夯實土,種植胸徑4公分的小樹則需增加植穴範圍直徑1M、深度1M進行鬆土及土壤改良。若透水性不佳易積水處,則於植穴底部鋪設碎石,將樹木抬高種植,或增加植穴周邊排水溝。土壤肥份(電導度)過低,則以添加有機肥作為養分,電導度過高則需確認土壤是否鹽鹼化。

- 維護管理:

- 澆水管理:因種植區域多數無水源供應,以水車進行澆灌,水車無法到達之處則以水管拉線澆水,如較偏遠區域,會設置臨時水塔及馬達作為水源供給,剛種植完成需增加樹木根系發展,因此會每週至少澆灌一次,實際情形則需配合天候調整,種植三個月後則兩周一次,種植六個月後則每月一至兩次,種植一年後則每月或每季管理一次。

- 雜草管理:因種植區域為空曠區域且無全面重新汰換土壤,故雜草容易叢生,為避免植穴周邊強勢雜草過於旺盛,進而影響種植的苗木,因此於植穴範圍將鋪上雜草抑制蓆,以降低割草的頻度,或是割草時容易造成樹木基部的機械傷害。

- 病蟲害防治管理:為讓公共環境更為健康,因此樹木維護避免使用農藥,以生物有機防治為主,如鱗翅目以噴灑蘇力菌為主,蚜蟲則先以水柱噴灑葉身、葉背及樹身,並記錄病蟲害種類及防治藥物之種類。

- 植栽選種:

依照不同綠化類型將選擇不同植栽種類,以下為多年種植經驗 建議的合適植物種類及間距,而實際種植則需再考量環境及區域為佳,建議種類如下:- 行道樹:適合種植間距4至6m,建議不易竄根且易於維護的樹種,如黃連木、欖仁及台灣欒樹等;若是人行道旁或是腳踏車道旁的行道樹需具備遮陰效果,建議使用的樹種如茄冬、樟樹。

- 公園綠美化:種植間距5m以上,最適合無毒無害或觀賞性樹種,如茄冬、苦楝、台灣欒樹、烏臼、山櫻花、黃連木、流蘇及九芎等。適合遮陰效果或食草及誘鳥特性之樹種,如大葉楠、楓香、杜英、樟樹、櫸木及光臘樹等。

- 生態造林:種植間距3m以上,適合大中小喬木以多層次種植,選用種類多具有生態功能,大喬木種類如相思樹、肖楠、無患子、烏心石、苦楝、青剛櫟,中小喬木則可選用青楓、樹杞、台灣石楠、杜英、烏皮九芎及台灣海桐等。

- 沿海區域:種植間距1m以上且以高度1m以下的小苗木種植為佳,適合耐風之樹種,建議以多層次密植種植,靠海側第一排可選用最耐風的大葉山欖、黃瑾,第二排可選用水黃皮、苦楝、無患子及台灣海桐等。

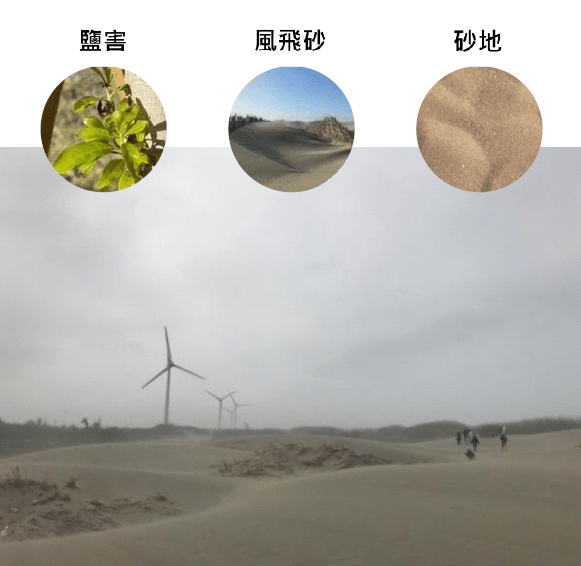

3.3 海岸鹽田造林

國內海岸線全長約1,200公里,但隨著氣候變遷自然海岸逐漸退縮消失,甚至部分海岸沿線林帶開始出現破損、缺口、稀疏之處,造成環境的風砂揚塵並影響臨海處居民的生活品質。為改善上述環境,以人工造林方式串聯海岸的防風綠帶,建構濱海區域的綠色廊道,強化及擴增海岸林帶的長度及寬度,減緩飛砂、季節風、鹽霧危害,此外所形成植栽生態廊道,可兼具擴大連結野生動物棲息及移動範圍,建立野生動植物適宜棲地環境,保存生物多樣化特色,進而打造人與環境的友善空間。

台積公司進行海岸造林自2021年開始種植至2024年2月,於新竹市南寮區、苗栗縣竹南鎮、台中市大安區、台南市七股區及北門區已完成約19.1公頃,約20.3萬棵喬木(圖14),透過持續累積多年的種植經驗,不斷的精進調整,使圍籬倒伏率及植栽死亡率逐步下降。在進行海岸造林時,歸納考量的要點如下:

圖14:台積公司執行海岸林成果

➀須基地現勘,了解風向及當地氣候環境,將影響圍籬的搭設位置及設置排水設施,另可觀察現地植物生長情形,得知可存活的植物種類及狀況;

➁圍籬及植栽位置規劃:圍籬的型式方位、緩衝區之必要性、施工及維護動線的保留等,皆是考量規畫的一環;

➂種植時程的安排:受東北季風的影響,在每年10月後可達14級以上之強風,等同於中強颱颱風等級,因此可種植的種植時節為3月~9月,其中植物種植的時間以5月~6月為佳;

➃植栽種類的選擇:與基地土壤質地有關,與基地土壤質地有關,如砂土則需種植耐旱及耐埋植物,砂壤土偏黏性需種植耐濕植物,若土壤表層有鹽類結晶,代表積水後鹽分有累積現象,此時應選用耐鹽植物;

➄後續維護管理:安排人力維護及巡檢,定期觀察災損情形及植栽復原工作,並將經驗改進延續至下一區域。

總而言之,濱海區域環境特殊(圖15),若以傳統造林模式會面臨了極大的挑戰,主要問題有風飛砂風害、鹽害及砂地,容易使植栽存活率降低。因此在選用海濱植物通常需具備抗風、抗鹽、抗烈日、耐旱之特性,通常臨海第一線可種植草本定根固砂、其次防風、耐鹽的喬灌木。依據種植問題採取對應的種植工法改善植栽生長的困境:

圖15:海岸林惡劣環境狀況

❶風飛砂風害:

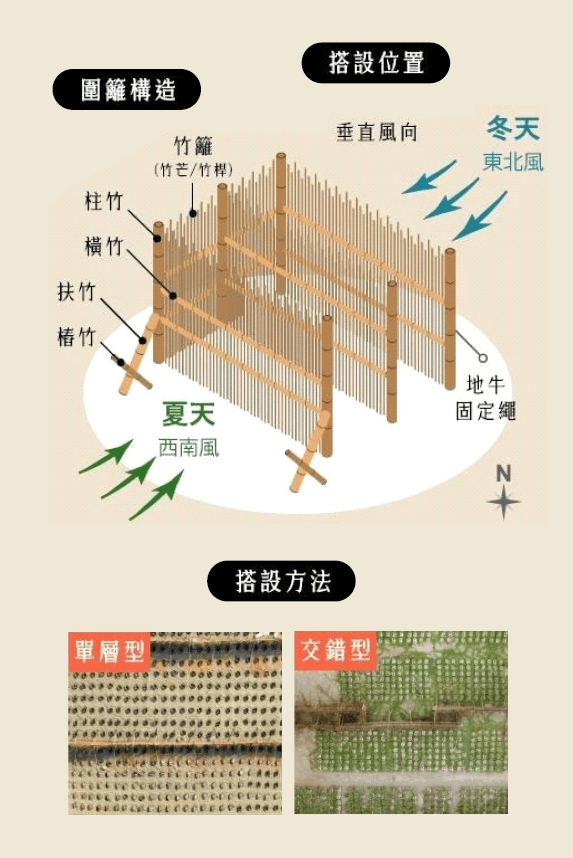

強烈海風吹拂,尤以東北季風,容易造成圍籬倒伏、植物砂埋。透過施作「堆砂籬」或「防風籬」可達到防風固砂,堆砂籬施作較靠近海岸,目的圍擋住飛砂,防風籬則是靠近植栽區,可避免苗木受風害。圍籬架設方向需垂直風向,如惡劣環境必要,在種植區域周圍設置60M的緩衝區,以減少氣候災損,此外為增加圍籬的固定性,取用工程常使用的地牛,隔年倒塌數量明顯降低。若環境為單一風向,可採用單層型,但若多方位風向,則可使用交錯型,以增加堆砂籬各排之間的穩固性。先將預定種植的海安沙地初步整平,以不擾動現地土地為原則,將突起沙 丘頂端需往兩側略攤平,以利堆砂籬施作。初步整平後再進行防風與攔沙圍籬的搭設,設置位置與東北季風或季節風呈垂直方向施行。編籬間距每隔約10公尺設2籬一列為原則,依照現地調整圍籬位置與間距。防風圍籬編籬施工方法如圖16, 圍籬結構包含柱竹、橫竹、扶竹、樁竹、竹籬等。

圖16:堆砂籬搭設圖示

堆砂籬設置(圖17),首先須先掌握欲造林地區海岸侵淤現況,以及風速、風向氣象條件,了解年間飛砂堆積量與地表變動特性,找出最合適設置堆砂籬位置。堆砂籬搭設流程主要先將支柱柱竹向下固定60公分至100公分,接著將橫竹連結並埋設地牛將竹籬固定,再填空竹芒,竹芒的疏密度需維持一定,約70%~80%,密度過疏造成風切入造成圍籬失效,密度過密圍籬受到風阻現象反而容易倒塌。

圖17:堆砂籬搭設流程

- 柱竹:末口徑6cm以上,長2.6-2.8m之桂竹或孟宗竹,間隔2m 1支,基部100cm 作瀝青浸漬防腐處理。柱竹打入地下深度須為60-80cm。

- 橫竹:末口徑1.5cm以上,圓口直徑3cm以上,長約2m 以上之桂竹或孟宗竹,每 2公尺4支。

- 扶竹:末口徑4cm以上,長2.2m之桂竹或孟宗竹,每1柱竹配1支,需防腐。

- 樁竹:末口徑4cm以上,長約0.9m之桂竹或孟宗竹,每1柱竹配1支,需防腐。

- 竹芒:圓口徑0.8cm至2cm,每支長2m,且具有側枝之桂竹或孟宗竹,每公尺35支。

❷砂地:

土壤砂質特性,使保水性、支撐力較差,植栽生長受到水份限制,又在強烈日照下,蒸散作用旺盛,容易使植栽枯死。考量海岸林皆為大面積種植需耗費許多人力,因此採用了雙柱型水源寶育樹盆及增設澆灌設施,以節省維護人力及維持植栽生長。

- 水源寶育樹盆:栽植方式利用雙柱型水源寶育樹盆(後簡稱為水寶盆)種植苗木,每組水寶盆含上蓋、盆體、導水線2條,盆器長、寬、高分別為54cm、34cm及18cm,導水線長約55cm(圖18),每組可種植2株苗木。苗木以黃槿、水黃皮、草海桐等三種植物 為主,苗木為3寸盆苗,株高約為20cm以上、冠幅為10cm以上。每組水寶盆行 距平均約為1m,間距約為0.6m。

圖18:海岸林使用之水寶盆栽植情況

- 增設澆灌設施:栽植區域多數位於道路較難抵達區域,因此在區域增設大型水塔,並以支架抬高固定,以馬達抽水澆灌植栽。如鄰近道路可銜接管路透過水車將水源引入水塔;距離道路甚遠,則可抽取鄰近種植區地窪地水源。過往經驗曾嘗試進行架設滴灌,但風砂堆砂或鼠害、野狗等造成滴灌管遭埋,因此現階段仍以水塔增設出水口為主。

❸鹽害:

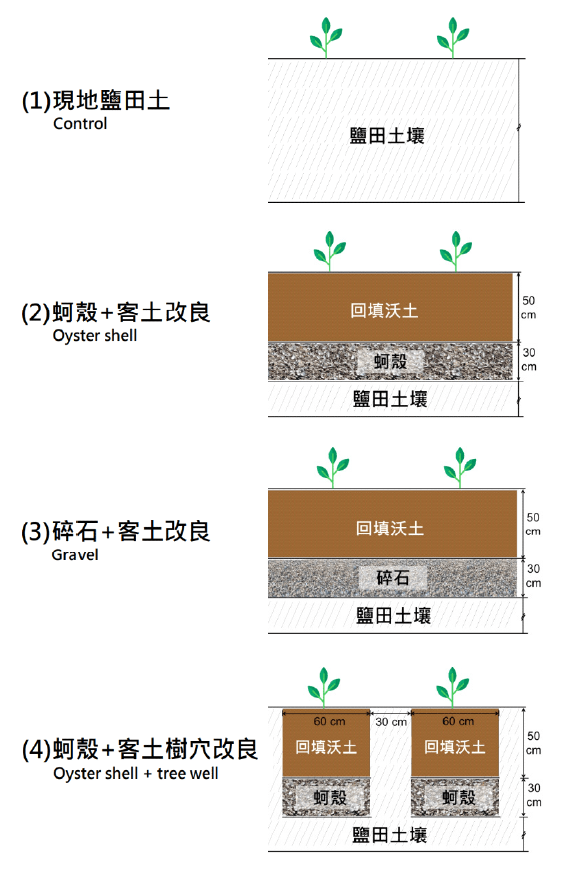

除了風中帶鹽造成鹽害,使葉緣焦枯之外,海水使鹽分累積於土壤中,且若地下水位高排水困難,將造成土壤鹽鹼化,導致植物根部生長受限。因此當遇到鹽分過高的基地,需找尋合適地種植工法,以克服土壤鹽鹼化、鹽地積水等問題,提升鹽田地植栽存活率與生長勢。因此透過農業廢棄物材料蚵殼再利用想法進行調查試驗(圖19),於台南七股鹽田種植12cm 盆的欖李、草海桐、苦林盤(表3),試驗分為未土改、蚵殼土改、碎石土改、樹穴式土改等四種處理方式。結果顯示,蚵殼土改、碎石土改等二處理效果較佳,存活率分別為98.0%、92.3%;樹穴式土改存活率為53.3%,未土改者存活率最低為6.7%。蚵殼與碎石處理間的存活率無顯著差異,故建議可使用廢棄蚵殼作為土壤排水改良材,克服鹽鹼地種植問題,易達到環保資源再利用的效益,後續可將此改良方法作為鹽田地造林工法之參考。

圖19:土壤改良對照組及試驗組

| 試驗處理 | 存活率(%) | |||

|---|---|---|---|---|

| 總數 | 欖李 | 草海桐 | 苦林盤 | |

| 未土改 | 6.7 c | 16.3 cAz | 0.0 cA | 3.8 cA |

| 蚵殼土改 | 97.9 a | 90.8 aA | 92.0 aA | 94.0 aA |

| 碎石土改 | 92.3 a | 93.8 aA | 100.0 aA | 100.0 aA |

| 樹穴式土改 | 53.3 b | 82.5 bA | 15.0 bC | 62.5 bB |

| 種類(S)y | (M) | *** | ||

| 土壤改良方式 | *** | |||

| S x M | *** | |||

|

z Means within a column (in small letter) and within a row (in capital letter) followed by the same letter(s) are not significantly different by LSD test (p<0.05). y F-test of ANOVA, ***, significant at p<0.01 levels. |

||||

❹植栽選擇:

海濱植物需具備抗風、抗鹽、抗烈日、耐旱之特性,其植栽特性如下:

- 抗風:海邊風大,許多植物在地面匍匐生長,以減少海風的侵襲,有些植物則是透過莖節長出不定根,將植栽可固定於砂地上,如黃瑾、水黃皮。

- 抗鹽:海風中所帶有鹽份會讓植物脫水,植物葉片上的細毛可避免鹽份直接接觸表皮細胞;有些植物更發展出泌鹽細胞,以排出更多的鹽份,如欖李。

- 抗烈日:部分海濱植物的葉片表層具有一層蠟或有絨毛,可擋住炎熱的太陽及反射有害的紫外線,也可以減少水分的散失,如草海桐。

- 耐旱:水分是植物生長的重要因子之一,風大、陽光強烈的海濱地區,蒸發作用快速,且鹽份會造成植物脫水,如苦林盤。

❺維護管理:

- 澆水及除草:栽植初期,第一年避開東北季風季節每個月巡檢至少一次,確認植株存活狀況、水寶盆維持水分,並視現場需求及實際天氣執行灌水作業。造林後視現地狀況進行除草割蔓,以清除強勢雜草為主。

- 修枝及疏伐作業:待植栽生長穩定後可適時修枝能保持林木生長,將林分內的生活枝、枯死枝、徒長枝和受病蟲害危害的枝條砍除,並將生長競爭的林木進行疏伐作業,形成適度的生長環境,使林木形成良好的幹型和正常的樹冠,以增強其環境之適應性。但因考量地區為海岸林,其風力大,人工修枝強度不宜過度。

- 補植及更新:海岸林帶易受季風強烈吹襲、鹽霧、潮害等因素影響,使前緣樹種生長不佳、成活率低,每年需定期巡視,於苗木死亡之處或是孔隙較大處進行補植作業;後續除了定期監測林分健康,亦測定孔隙大小以更新面積、補植林木與培育苗木,並進行撫育管理與維護,以確保造林之效果。

綜上所述,以目前經驗觀察海岸植林成功的關鍵因素,應當需快速綠化,部分樹木弱化,生長速度過慢易被埋沙、雜草入侵,採以密植及補植使根系固定,避免走砂。此外圍籬必須穩固,受東北季風倒塌( 中颱12~15級風),風砂掩埋,常使植栽大面積埋砂,若有時間可多年定砂後再行種植,但此時地型已發生變化,惟面臨即時綠化需求,則可採用上述作法減緩災損。然種植苗木後的第一年維護管理易相當重要,而第二年及第三年的更新補植有利於林相植群之穩定。

4.結論

透過組織植樹團隊及三年的種植經驗,期能結合更多單位資源,爭取更多合適植樹的土地,並精進植樹團隊的專業能力,友善我們踏著的土地,創造出更多環境成效。同時,能有機會使其他企業,共同響應號召力量,發揮一加一大於二的力量。除了公司外部,更應由內部員工做起,2023年集結了超過300位員工及眷屬,共同參與了植樹活動(圖20),擴展環境保護理念,漣漪效應以建立共好的環境,徹底落實企業社會責任。此外,植樹減碳亦為重要課題,國內尚未有企業取地植樹造林碳權,為發揮更多的影響力,目前正在持續與環保署申請抵換專案,後續也將進行相關碳權方法學之研究討論,希冀能有機會成功取得碳權。

圖20:2023年台積電員工植樹活動

參考文獻

- 王怡穩。2023。展望 2050 森林碳匯淨零路徑藍圖。台灣林業,49(4),9-12。

- 王培蓉、嚴晟瑋、婁安琪、張晉。2023。打造氣候韌性的人工林 ―更近自然的森林經營策略。林業研究專訊,30(2),1-9。

- 甘偉航。1988。海岸竹枝籬堆砂功效評估及植物定砂功能調查。林業試驗所研究報告季刊,3(4),225-240。

- 林幸助、林蔚任、陳渭中。2023。臺灣低海拔棲地碳匯能力盤點。台灣林業,49(4),25-32。

- 林俊成、王培蓉、葉佩祈。2023。企業參與森林經營創造ESG碳匯與生物多樣性價值。林業研究專訊,30(3),34-40。

- 林俊成、王培蓉。2009。國內造林減碳供需面向探討。林業研究專訊,16(2),7-10。

- 林俊成。2023。森林碳匯減量方法概述。台灣林業,49(4),13-18。

- 國家發展委員會,臺灣 2050 淨零轉型「公正轉型」關鍵戰略行動計畫(2023)。檢自https://ncsd.ndc.gov.tw/_ofu/download/about0/12/12%20%E5%85%AC%E6%AD%A3%E8%BD%89%E5%9E%8B%E8%A1%8C%E5%8B%95%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf(Aug.10,2023)。

- 郭幸榮。2023。育林策略於生物多樣性保育之應用。台灣林業,49(4),53-64。

- 陳財輝、韓明琦。2011。不同地區海岸林的營造與管理。林業研究專訊,18(4),10-14。

- 黃俊元、謝漢欽、陳朝圳、陳建璋。2019。認識海岸地區直播造林-保護管凹地直播法。林業研究專訊,26(6),47-50。

- 黃淑玲。2023。企業參與攜手造林。台灣林業,49(4),9-12。

- 黃隆明、秦宇正、周廷韋。2015。堆砂籬配置對堆砂功效之研究。農林學報,64(1),47-55。

- 農業部林業及自然保育署網頁,企業及民間團體認養。檢自 https://www.forest.gov.tw/0000056 (Nov.07,2023)。

- 廖崇賢、黃進福、張恆顥、張照群、潘冠良。2008。華紙造林投資及碳吸存潛力策略分析。台灣林業,34(6),70-76。

留言(0)