摘要

人與智慧建築的互動

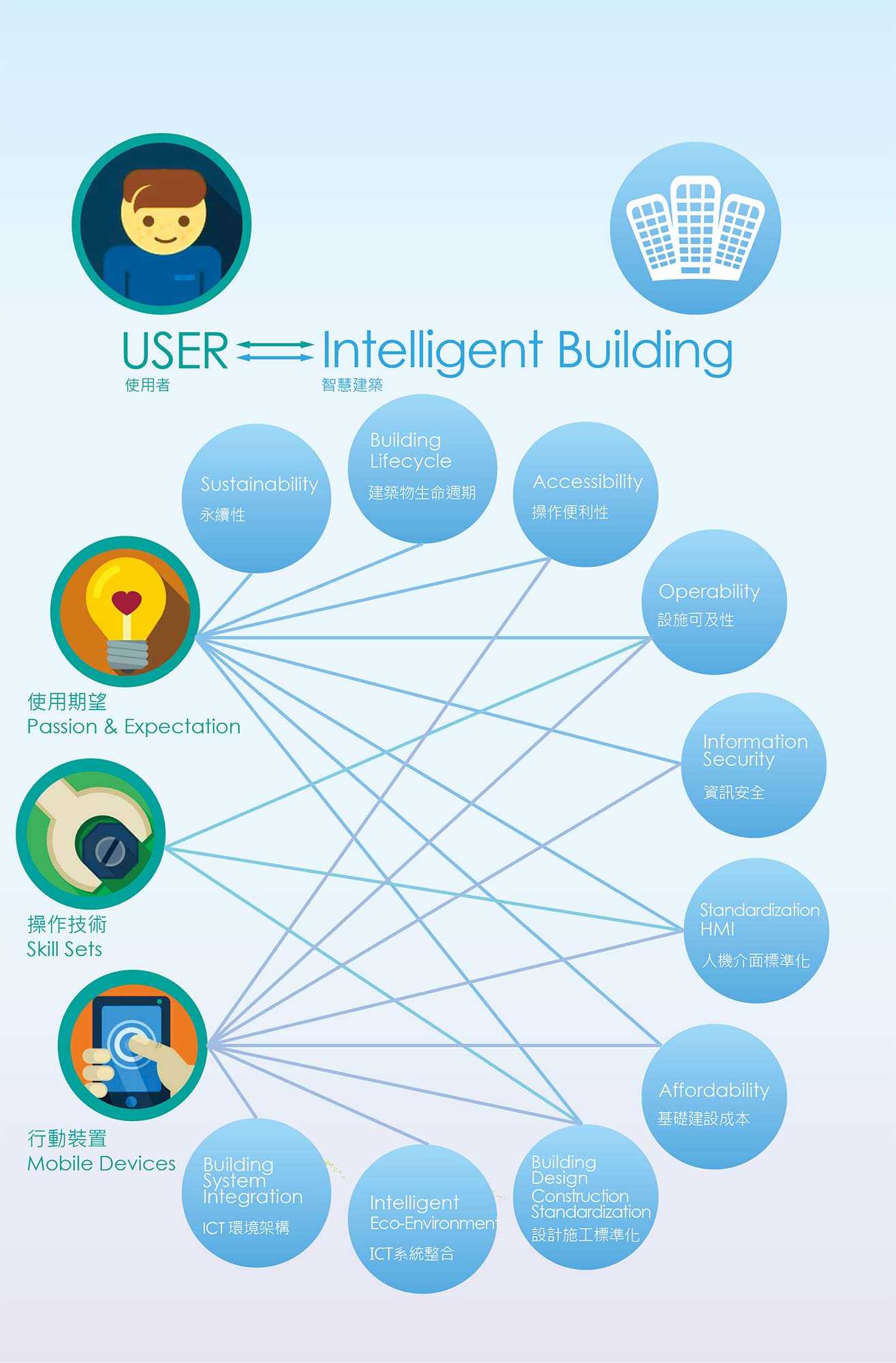

本研究以「互動性」去思考一個成功且被所有使用者接受的智慧建築應具備的元素,以及人與智慧建築分別應扮演什麼角色。研究假設建築物為一個活的非自然生物體,並與人同樣有著基因組成,而一個完整且成功的智慧建築,本質上應包括人的DNA(使用期望、操作技術、行動裝置)與智慧建築的DNA(永續性、建築物生命週期、操作便利性、設施可及性、資訊安全、人機介面標準化、基礎建設成本、設計施工標準、ICT系統整合、ICT環境架構)等二部分,也是決定智慧建築的成長演化是否健康的關鍵因素;因此本研究首創提出「智慧建築DNA」的概念,並在物業管理的前期規劃階段,針對智慧建築的使用構想與性能要求,應由具備設計能力、物業管理、智慧建築的專家,將人與智慧建築的DNA進行類比設計,研究發現一則可完整解密優化體質DNA設計與基因配對的假說,二則透過集合(關鍵因素歸納分析)、整合(DNA設計與基因配對)、融合(智慧建築的成長演化)不同階段的管理思維,規劃出智慧建築未來的發展藍圖,以利活化智慧建築及附屬裝置,並符合智慧建築自我營運的管理模式,建構智慧建築新世代的標準。

前言

檢視目前台灣地區在智慧建築的認證推廣與工作執行上,開發商雖然扮演著智慧建築催生者的角色,但研究發現以建築的投資成本與銷售獲利為導向的開發商而言,其階段作為僅是確認有無提供新建建築物智慧化裝置的基本配備,對於如何讓使用者在新建建築物內,透過智慧建築及智慧裝置的規劃設計、施工營運,希望促使人們能生活得更舒適、更便利、更智慧、更省力的型態,卻是無人聞問。

智慧建築的發展是多個面向的,但智慧建築能否成功最主要的關鍵因素,其實就是打造一個與人「互動性強」的行為模式 圖一,也是促使人和智慧建築能相互融合最重要的因子。

圖一、創造人與智慧建築互動性強的環境

圖片來源 https://www.ctimes.com.tw/art/2015/08/311014187600/p2.jpg

圖片來源 https://www.ctimes.com.tw/art/2015/08/311014187600/p2.jpg研究假說:人與智慧建築的DNA配對關係

本研究參照1865年由高爾頓發表的優生學理論(係指改善人本的先天問題,並預防不良基因發生可能性的醫學理論),本研究進一步分析發現建築物的生命週期不但隱涵著與人類生命歷程相同的因子,特別是在健康管理的特性十分相似,因此,假設人與智慧建築的互動關係應如同賽車手必須熟知車況(齡)引擎與機械裝置後,才能完全發揮100%的車輛性能;所以,本研究首次嘗試以類比設計的觀點,研究假設建築物與人同樣有著DNA(Deoxyribonucleic acid,係指一種生物大分子,透過組成遺傳指令,可引導生物發育與生命機能運作),由於人的DNA可決定人的身體素質和發展潛質,因此,本研究假設建築物也是一種活的非自然生物體,同樣有著自己的DNA,而「智慧建築的DNA」可類比成建築物的基因密碼,不僅是決定建築物的智慧化發展的顯性因子與關鍵特徵,更是決定智慧建築的成長演化過程是否健康的關鍵因素。

本研究提出應於出生前即進行優化體質的DNA設計與基因配對,以達預防醫學的健康管理,換句話說即應在物業的前期規劃階段,針對智慧建築提出使用構想與性能要求,配合由具備設計能力、物業管理、智慧建築的專家,檢核設計案的內容是否符合規劃設計階段的要求與標準,以期符合未來智慧建築智慧化營運的管理模式。

人的DNA

對人(使用者)而言,若要達成與智慧建築互動性強的關鍵因素,在物業的前期規劃階段,歸納設計出應具備的DNA包括下列三項:

使用期望

係指使用者(端)對於智慧建築內的使用功能及智慧裝置,是否具備高度的使用意願與發想。

操作技術

係指使用者(端)是否具備智慧建築電子裝置的操作技術與能力。

行動裝置

係指使用者(端)本身應具備行動裝置,以利與智慧建築的控制系統能無縫接軌。

智慧建築的DNA

對智慧建築(被使用者)而言,若要達成與人互動性強的關鍵因素,在物業的前期規劃階段,歸納設計出應具備的DNA包括下列十項:

永續性

智慧建築永續性的設計考量與要求,例如:節能減碳、室內空氣品質、環境保護的考量。

建築物生命週期

在建築物生命週期中提供各階段及功能的更新機制,而ICT的軟硬體伴隨時間軸的演變可自動更新升級版本。

操作便利性

簡化系統操作介面並提供裝置應有的完美資訊,以減少外部技術操作支援與人力成本的衍生。

設施可及性

於ICT(Information and communication technology) 的裝置佈點應考量便利性與可及性,規劃於建築物的主要動線上,並提供完整的多媒體設備(PC)及操作介面(APP)。

資訊安全

導入建築智慧化的發展過程,應確實執行資料的安全管理,包括:私人住宅的個資或辦公大樓的商密,以確保在硬軟體的使用操作上,依據數位管理權利DRM(Digital rights management)保護使用者(端)的各種資料,杜絕駭客入侵或盜取的情況產生。

人機介面標準化

不同建築物或不同系統的智慧裝置、使用介面、操作功能,應以功能相通為基礎設計,並在規劃階段即應統一使用標準語言。

基礎建設成本

建構智慧建築及智慧裝置,應務實考量使用者可負擔的支出成本。

設計施工標準化

自建築計畫至於規劃設計、營造施工、運轉維護等各階段,應打造一條龍式的標準化設計與作業藍圖,提高全案可複製性。

ICT系統整合

規劃一標準化的系統架構、網路技術、通訊語言、操作平台等,以利系統介接或資料拋轉時,可達同步溝通與資訊共享。

ICT環境架構

應從點到線、線到面的多方思維,考量當單一棟的智慧建築,擴大至智慧城市時的功能連接性與操作共通性。

解密˙人與智慧建築的DNA配對關係

基於研究假說及物業管理的設計觀點,歸納分析出一個智慧建築所應具備的基本元素,另本研究首創將人的DNA與智慧建築的DNA進行類比設計(自己決定自己的DNA),將人的DNA與智慧建築的DNA配對後的對照關係 表一,並針對單一項目(使用期望、操作技術、行動裝置)對應子集合(智慧建築的DNA)後,在物業前期階段規劃應具備的機制與作為。

|

配對關係 |

人的DNA |

|||

|---|---|---|---|---|

|

DNA |

使用期望 |

操作技術 |

行動裝置 |

|

|

智慧建築的DNA |

A. 永續性 |

|

NA |

NA |

|

B. 建築物生命週期 |

|

NA |

NA |

|

|

C. 操作便利性 |

|

|

|

|

|

D. 設施可及性 |

|

NA |

|

|

|

E. 資訊安全 |

|

NA |

|

|

|

F. 人機介面標準化 |

|

|

|

|

|

G. 基礎建設成本 |

|

NA |

|

|

|

H. 設計施工標準化 |

|

|

|

|

|

I. ICT系統整合 |

NA |

NA |

|

|

|

J. ICT環境架構 |

NA |

NA |

|

|

|

|

||||

使用期望VS智慧建築的DNA(A,B,C,D,E,F,G,H)

研究建議應以永續性(A)、建築物生命週期(B)、基礎建設成本(G)、設計施工標準化(H)等元素作為設計要點;例如智慧建築的硬體設置,應以建築物生命週期及基礎建設成本的觀點考量初期的建設經費,並納入日後經營管理的需求,避免智慧建築落成或智慧裝置等硬體設備啟用後才發現營運維護費用超出預期,形成營運上的壓力;並以永續性與設計施工標準化的方式來設計設備保養定檢及建物維護修繕的作業模式,以利有效管控工程成本。

針對智慧裝置設置的完整性,應以操作便利性(C)、設施可及性(D)、資訊安全(E)、人機介面(F)等元素作通盤設計;例如在智慧裝置的功能開發,以能實現智能管理及自我學習的功能,最大特色在於滿足使用者(端)的需求變更,適時地隨著人的使用樣貌而改變互動模式,不僅為使用者期望的軟件配套,並注重與人的互動關係,會直接影響人的使用意願,甚至於讓使用者積極學習操作,有效活化智慧建築及其智慧裝置的資產價值。

操作技術VS智慧建築的DNA(C,F,H)

研究建議應以使用者對智慧建築裝置的操作技術與作業能力為主要考量,並在智慧建築的設計施工標準化(H)以及系統規劃與整體設計的過程中,以使用者觀點針對操作便利性(C)及人機介面(F)的元素,打造操作技術門檻符合一般使用者程度的智慧建築,不僅達無縫接軌的操作型態,更可放大智慧建築的使用效益;在智慧建築操作管理平台規劃初期,應使用通用性高且普及率高的作業系統,例如中華電信的eHome系統,可作為與智慧建築系統介接的通訊協定,不僅可直接連結社區與提供居家全方位智慧型網路生活服務,後端也能透過ICT整合應用與雲端技術達到自動化管理與控制。

行動裝置VS智慧建築的DNA(C,D,E,F,G,H,I,J)

研究建議應以操作便利性(C)、設施可及性(D)、資訊安全(E)、人機介面(F)、基礎建設成本(G)、設計施工標準化(H)、ICT系統整合(I)、ICT環境架構(J)等元素,打造ICT共通性高且可交換訊息的標準設計,以利整合系統並成功介接使用者自行持有的行動裝置;並在行動裝置未來功能的擴充與版本升級上,納入操作便利性及設施可及性的考量,行動裝置除可自動接收e-mail、回覆簡訊、打電話、閱讀新聞、生理量測與檢視、語音助理等多功能的開發應用外,未來可同步連結並自動進行版本升級,打造一健全的ICT環境架構。

智慧建築發展藍圖之規劃

本研究以集合、整合、融合不同階段的思維 圖二,來規劃人與智慧建築的DNA配對後的互動及發展。

圖二、人與智慧建築的成長演化過程

集合階段:關鍵因素歸納分析

首創提出DNA研究假說並以優生學的概念歸納分析出:(1)人與智慧建築互動時應具備使用期望、操作技術、行動裝置的關鍵因素;(2)智慧建築與人互動時應具備永續性、建築生命週期、操作便利性、設施可及性、資訊安全、人機介面、基礎建設成本、設計施工標準化、ICT系統整合、ICT環境架構的關鍵因素。

整合階段:DNA設計與基因配對

以優化體質作為改善問題的根本,研究依據類比設計的觀點,將人的DNA與智慧建築的DNA進行設計配對 表一。

融合階段:智慧建築的成長演化

將智慧建築的發展視為是一個生命體的成長,並綜合集合階段(關鍵因素歸納分析)與整合階段(DNA設計與基因配對)的研究假說,透過活化非自然生物體的演化流程(集合→整合→融合),導入智慧建築並實現於人類的生活當中。

結論

「智慧建築DNA」概念的提出,創新與價值在於把智慧建築的發展視為是一個生命體的成長過程與演化流程,而一個完整的智慧建築DNA,本質上應具備「人的DNA」和「智慧建築的DNA」等兩個重要組合;因此,本研究提出如何透過DNA的優化設計與基因配對,不僅歸納分析出導入智慧建築的十大基本關鍵因素之外,其中依據 表一所示,研究發現操作便利性、人機介面標準化、施工設計標準化等三項因素,若可於物業前期規劃階段的第一時間內優先實施,不僅可加速與智慧建築達無縫接軌之效,更可活化智慧建築及其相關附屬裝置,並介接於人類的生活當中,以其能確切符合智慧建築成功的關鍵因素而對症下藥,同時也是決定智慧建築成功與否的關鍵所在。

留言(0)