摘要

空氣污染問題與高科技產業所面對的挑戰

Keywords / Hazardous Air Pollutants5,Air Quality7,Control Strategy,High Tech Industry

空氣污染議題近年已成為臺灣社會關注之環境議題,引起民眾對健康與生活品質疑慮,亦造成社會經濟與產業發展之困擾。本文探討臺灣地區空氣品質變化特徵,介紹國內推動空氣污染防制策略沿革暨管制政策進展,亦針對科學工業園區排放空氣污染特徵與潛在影響,檢視環境品質指標被關注程度優先性,依序為空氣品質與噪音議題,應優先關切處理議題為有害空氣污染物、酸性氣體、異(臭)味、基準空氣污染物等。此外,依半導體產業排放空氣污染特徵與國內管制策略發展趨勢,評析半導體產業未來面臨空氣污染管制議題之挑戰,建議應針對行業製程屬性深入掌握空氣污染排放特徵並推動控制與評析潛在影響。

前言

於民國70年代起,臺灣社會經濟發展迅速,能源消費與產業興起導致環境負荷急遽升高,衍生環境污染問題亦逐漸為民眾關注。隨著政府推動各項環境保護政策,產業界配合提升生產技術水準與污染控制效率,各項環境污染問題亦顯著改善,並體現於民眾周遭生活環境品質;臺灣各地空氣品質改善即為典型實例。

惟由於社會型態改變,產業結構亦大幅轉型,臺灣地區空氣污染問題防制於不同年代亦面臨不同挑戰。於民國70年代,臺灣主要空氣污染問題為黑煙、粒狀污染物、粉塵污染,由燃煤電廠、鋼鐵工廠、家庭燃煤、車輛排煙所致粒狀污染物污染造成落塵、能見度、大氣煙塵問題,嚴重影響環境品質,政府管制重點亦以此類污染物排放源為首要對象,並獲得具體改善進展。

民國80年代,國內經濟持續迅速發展,民眾環保意識迅速高漲,空氣污染防制知識水準與技術亦大幅提昇;參酌國外空氣污染管制經驗,政府相關部門亦針對硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳等污染物推動系列管制,針對工業排放源(如:鋼鐵、石化、鍋爐)、發電廠、汽機車等訂定管制標準,配合燃料品質改善,促使固定源提昇污染防制設備效率,大幅改善汽機車排氣控制效率,因此,無論於都會區或工業區,大氣環境之硫氧化物、氮氧化物、粒狀物濃度皆明顯降低。

民國90年代,環境保護科學與技術持續精進,且由於民眾環保意識大幅增長,國內學術研究與行政部門亦參酌國際空氣品質管理發展趨勢,擴大並深化各項空氣污染防制暨空氣品質管理工作,針對揮發性有機空氣污染物、臭味/異味、細懸浮微粒、有害空氣污染物、溫室氣體等,推動系列調查研究與管制工作,亦對國內產業與各類排放源造成深遠影響。於此期間,臺灣地區產業結構發展亦呈現嶄新趨勢,科學工業園區、電子/半導體產業、石化工業等產業專區聚落型態益趨顯著,於局部區域造成環境負荷與空氣品質影響備受社會大眾矚目。此外,臺灣地區公路交通運輸網路亦大幅增長,私人運具(汽車、機車)數量大幅增長,民眾生活型態改變,導致於都會區,道路通廊區域屢屢發生高污染狀態,益以境外長程傳輸影響,近年空氣品質議題更為民眾關注。

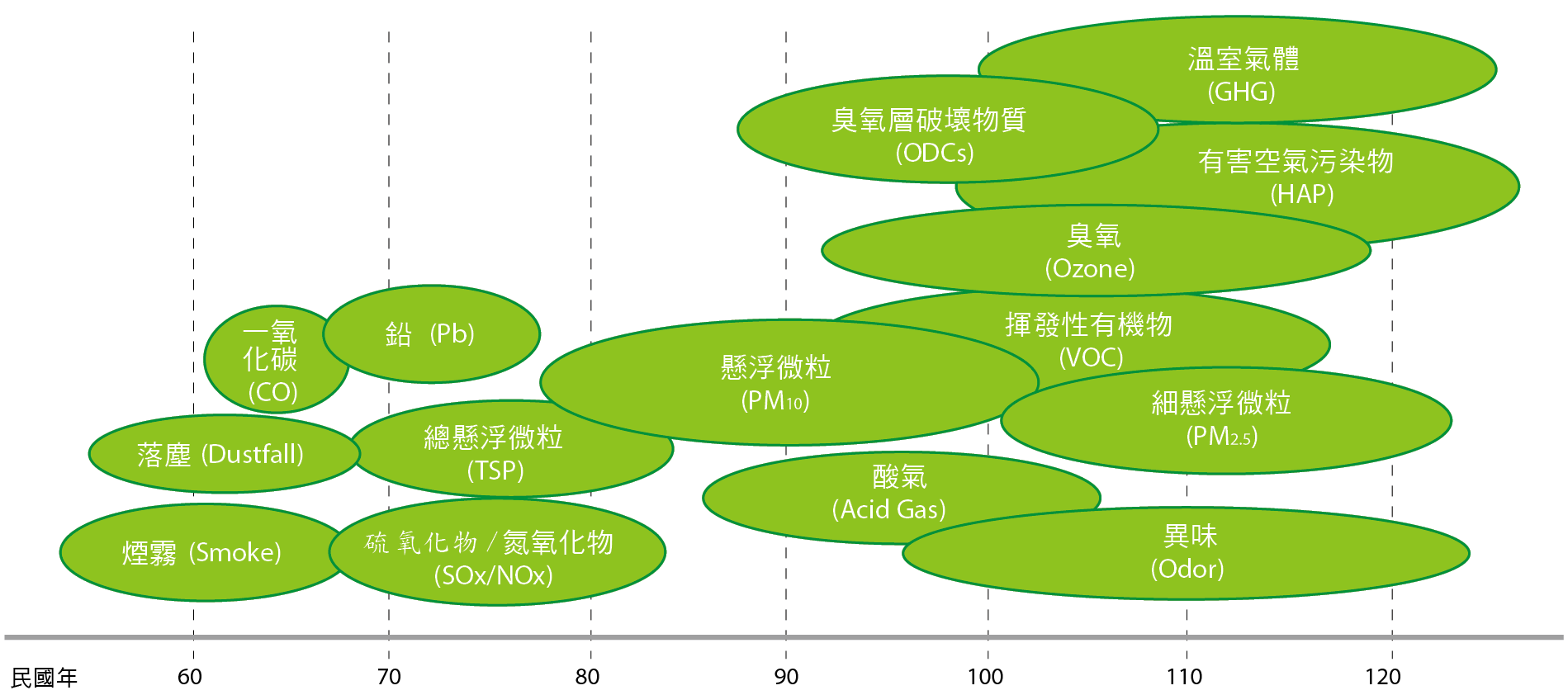

臺灣地區不同年代面臨空氣污染議題沿革如 圖1所示,雖然已成功克服解決甚多問題,未來仍然面臨仍多挑戰。

圖1、台灣地區不同年代面臨空氣汙染議題[10]

臺灣空氣污染防制策略與空氣品質改善

雖然經歷不同階段的空氣污染防制嚴峻挑戰,但在國內產官學界合作且民眾大力配合下,臺灣地區空氣品質已逐漸呈現具體改善,主要原因乃國內參酌國外經驗所推動之管理策略架構正確,產業執行相關污染防制技術提昇且落實,乃得以具體減少空氣污染排放,因此有效改善空氣品質。

國內空氣污染防制策略進展

回顧臺灣推動空氣污染防制與空氣品質管理策略進展,早期(立法前)空氣污染管制概念以限制使用生煤排放黑煙等行為管制為主要任務,民國62年首次公告臺灣地區空氣污染物排放標準;民國64年公布空氣污染防制法,為法制管理之轉捩點,以行為管制、濃度標準管制為重點。民國70年代,開始針對重大污染源進行管制,針對高污染工業優先訂定排放標準,部分行業並逐年加嚴標準,強制改善污染;同時訂定汽油車/機車排放標準及管制高污染燃料等方式,降低交通工具之污染排放。民國80年代啟動多元策略管理,同步推動行政管制及經濟誘因策略,包括: 擴大固定源管制、推動許可證制度、實施新車型審驗及新車檢驗、實施空氣污染防制費徵收制度、推動各項補貼、獎勵及減免措施等。民國80年後期,以推動空氣品質管理制度為主軸,依行政轄區劃分空氣污染區,責成地方政府訂定空氣污染防制計畫並定期檢討進展,依地形、氣象與污染流佈特性推動區域空氣品質改善專案等,強化重大污染源與具傳輸影響效應之污染源防制,使得臺灣空氣污染防制績效大幅進展[1]。

整體言之,臺灣推動空氣污染防制工作主要依循「空氣污染防制法」架構,依循行政管制、經濟誘因策略並進,針對固定污染源、移動污染源、逸散源/面源採取階段性管制對策,乃得以穫致具體進展。

固定污染源空氣污染防制策略

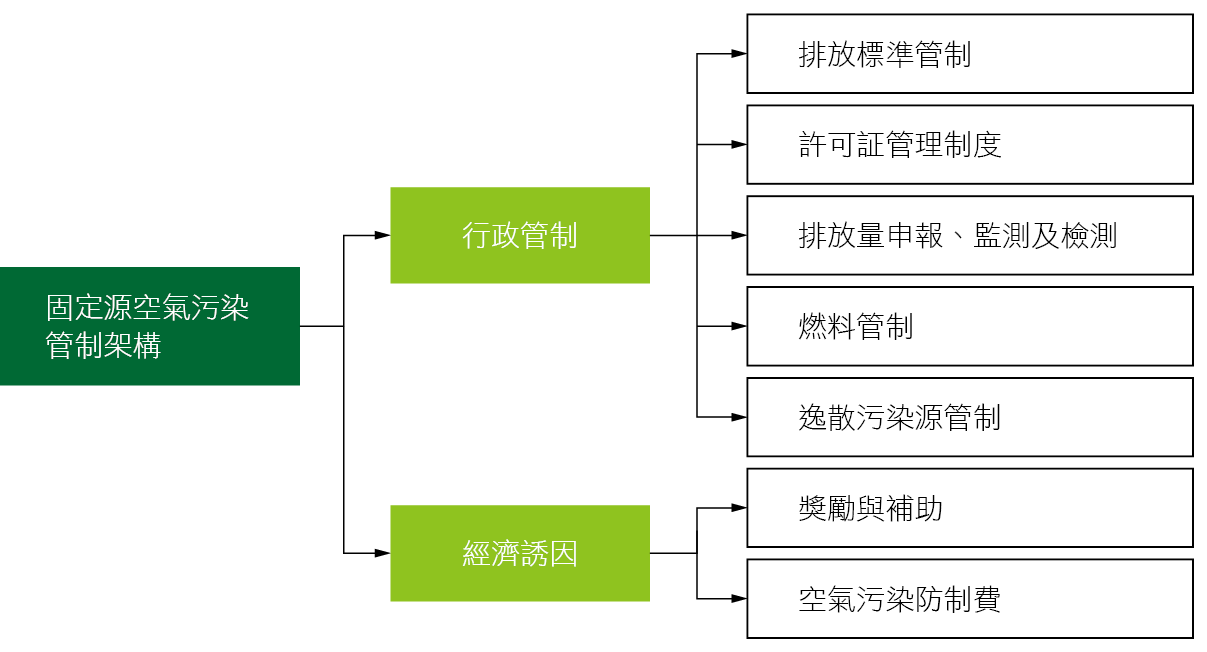

針對固定源空氣污染管制 圖2,行政院環境保護署推動對策包括:排放標準、許可證、排放申報/空氣污染防制費等,並針對不同行業/製程訂定不同管制規範。此外,為有效執行管理工作,亦同時建制固定污染源管制相關法規制度、執行技術準則及配套管理工具,如:審核技術文件、資料庫管理系統等,提供地方環保單位與污染源參酌依循。推動各項管制策略及經濟誘因措施,主要目標為削減固定污染源、移動污染源及逸散性污染源之空氣污染物排放量。

圖2、國內推動固定源空氣污染管制架構及措施[2]

臺灣地區空氣品質改善進展

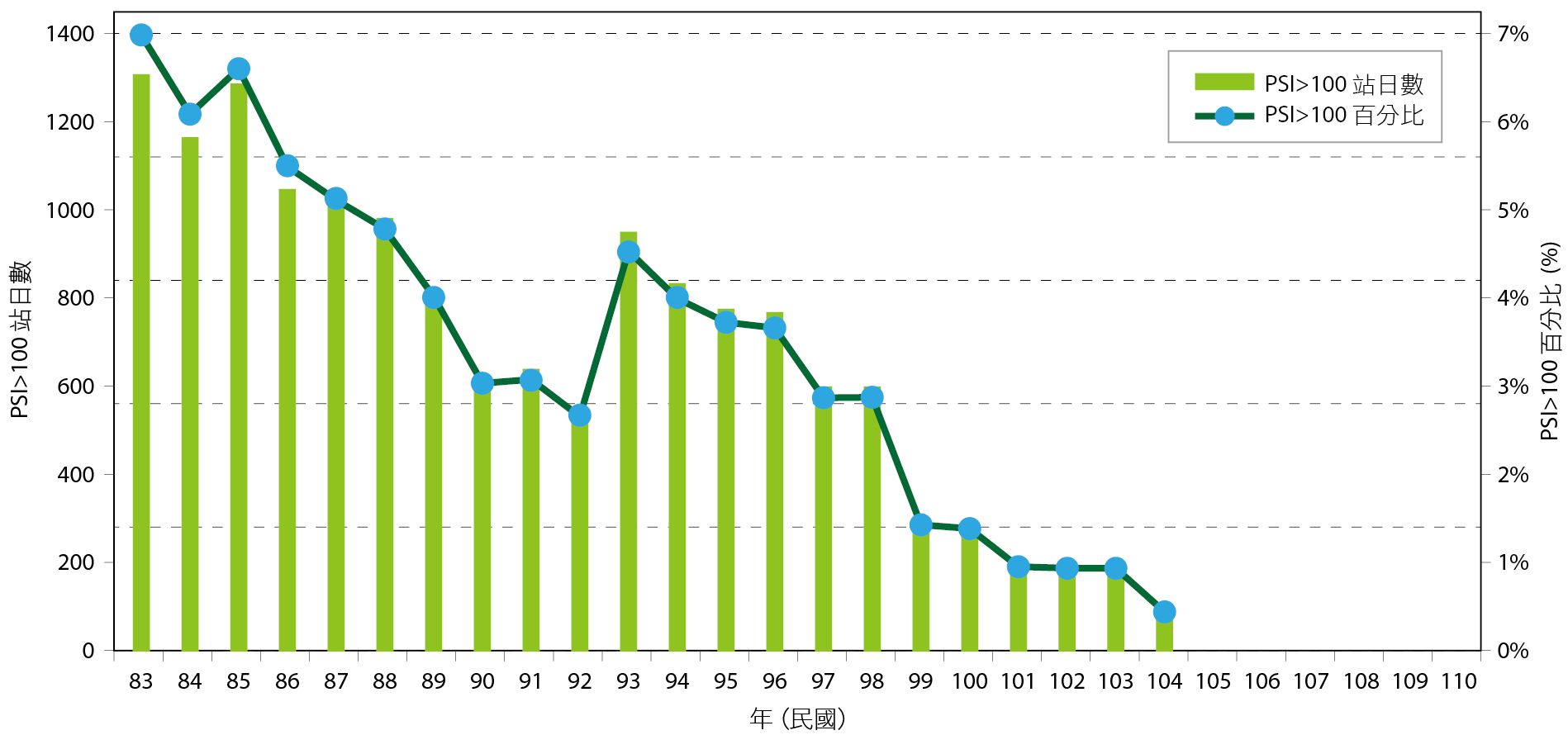

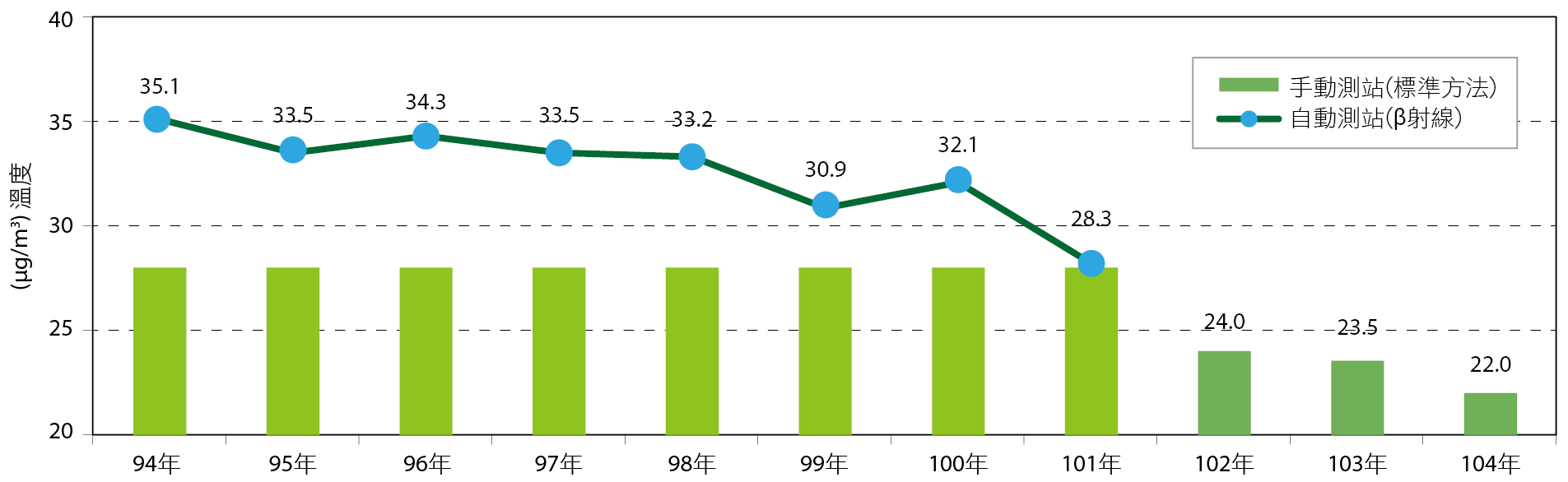

自民國80年代起,國內空氣污染政策主要以空氣品質標準為評量基礎,包括:懸浮微粒、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳等項目,以保護國民健康。藉由多項管制,減少PM2.5、SO2、NOx、VOCs 與NH3等前驅物排放量,於政府與產業共同合作,已獲得顯著成果,使全國全年空氣品質不良日數比例大幅降低,如 圖3所示。此外,空氣品質自動測站監測PM2.5濃度(非標準方法)趨勢,顯示民國101年之年平均濃度較民國94年改善幅度達19%。

圖3、臺灣地區未符合空氣品質標準之監測站日數及比例趨勢[2]

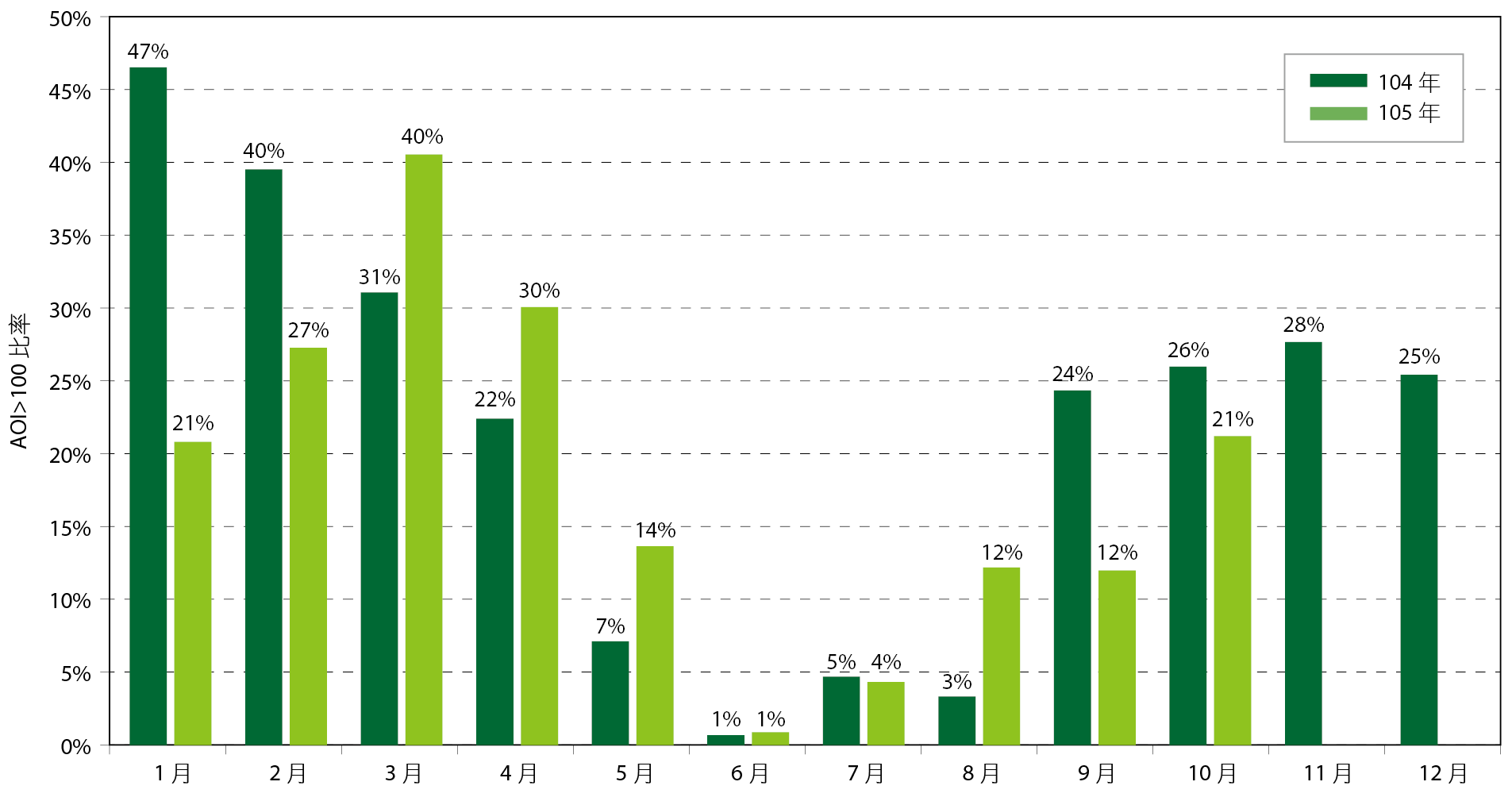

行政院環境保護署於民國105年12月1日整合空氣污染指標(PSI)及細懸浮微粒(PM2.5)指標,啟用「空氣品質指標(AQI)」,依據各項空氣污染物(二氧化硫、一氧化碳、臭氧、懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化氮)對人體健康影響濃度,採用6等級方式呈現。 圖4為臺灣地區民國104年及105年不同月份之AQI > 100比例統計。

圖4、臺灣地區民國104 年及105 年不同月份之AQI >100 比例

圖5為臺灣地區歷年大氣PM2.5年平均濃度趨勢。

圖5、臺灣地區歷年大氣細懸浮微粒(PM2.5) 年平均濃度趨勢

圖6為臺灣都會區民國105年AQI不同等級之比例。

圖6、民國105 年臺灣都會區空氣品質指標(AQI) 不同等級之比例[5]

依大氣監測資料顯示,臺灣地區空氣品質標準符合狀態尚佳,一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物皆無健康影響之虞,惟於懸浮微粒(PM10)、細懸浮微粒(PM2.5)、臭氧濃度皆仍面臨未符標準之挑戰。此問題於臺灣不同季節、不同區域呈現明顯差異,主要特徵為臺灣中南部地區未符合空氣品質標準之頻率較高,於秋、冬季發生高濃度污染頻率較高。

高科技產業空氣污染問題剖析

由於製程特徵,高科技產業使用甚多種類化學品,並於製程階段收集於廢氣管道經處理後排放於大氣。依據相關研究調查顯示,電子相關高科技產業排放廢氣所含污染物包括:懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物、酸性/鹼性氣體、揮發性有機物、有害空氣污染物、異(臭)味物質等;依據製程特徵、控制設備效率之差異性,排放空氣污染物成分、濃度差異甚大。

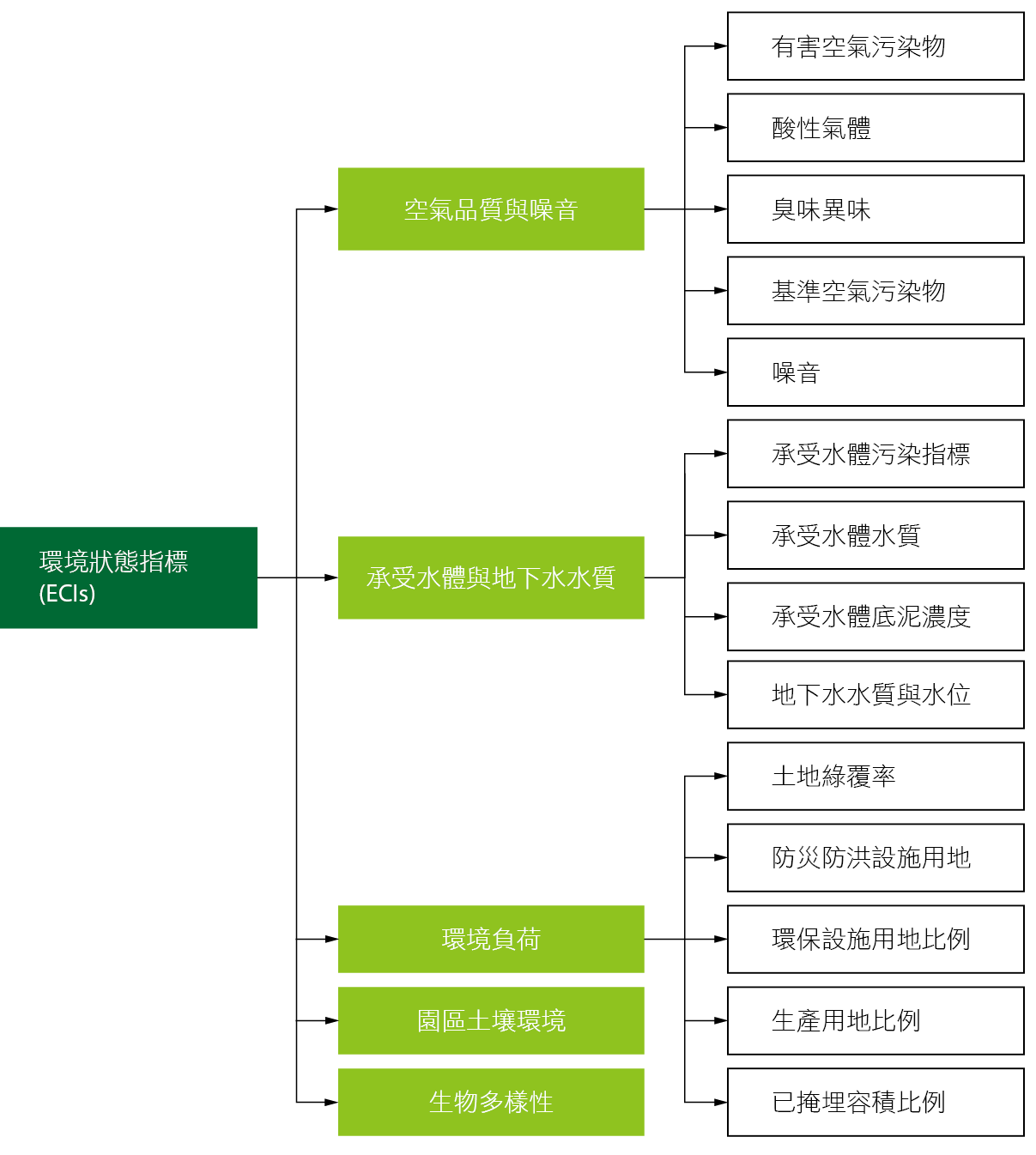

針對高科技產業潛在造成環境品質衝擊,相關研究[6]指出高科技產業聚集於科學園區衍生環境狀態指標可概分為五類,如 圖7所示。研究評析關切優先度居首位為空氣品質與噪音議題,應優先關切處理任務依序為有害空氣污染物、酸性氣體、臭氣/異味、基準空氣污染物。因此,高科技產業應針對各行業、製程特徵,深入掌握污染排放、控制與潛在影響。

圖7、臺灣科學工業園區環境狀態指標關切優先度[6]

由於揮發性有機物甚多為有害空氣污染物或臭氣/異味,且為大氣臭氧前趨污染物,因此,排放量較大產業皆已納為管制對象。由環保署固定污染源許可資料庫顯示,國內積體電路相關製程之揮發性有機物排放總量約53.1公噸/年,酸性氣體排放量約28.5公噸/年,主要排放製程為積體電路製造程序及積體電路測試封裝製造程序;光電業相關製程之揮發性有機物排放總量約47.2公噸/年,酸性氣體排放量約0.4公噸/年,主要排放製程為液晶顯示器製造程序、押出成型程序、發光二極體製造程序。由重金屬排放清冊資料顯示,鉛、鎘、汞、砷等重金屬排放量最值關切,鉛之排放量為大,主要排放源包括:燃煤鍋爐、電弧爐及燒結爐。半導體及光電業之重金屬排放以砷最值得關切,民國103年度排放量約0.256公噸/年,佔全臺所有固定源砷排放量之38% [7]。

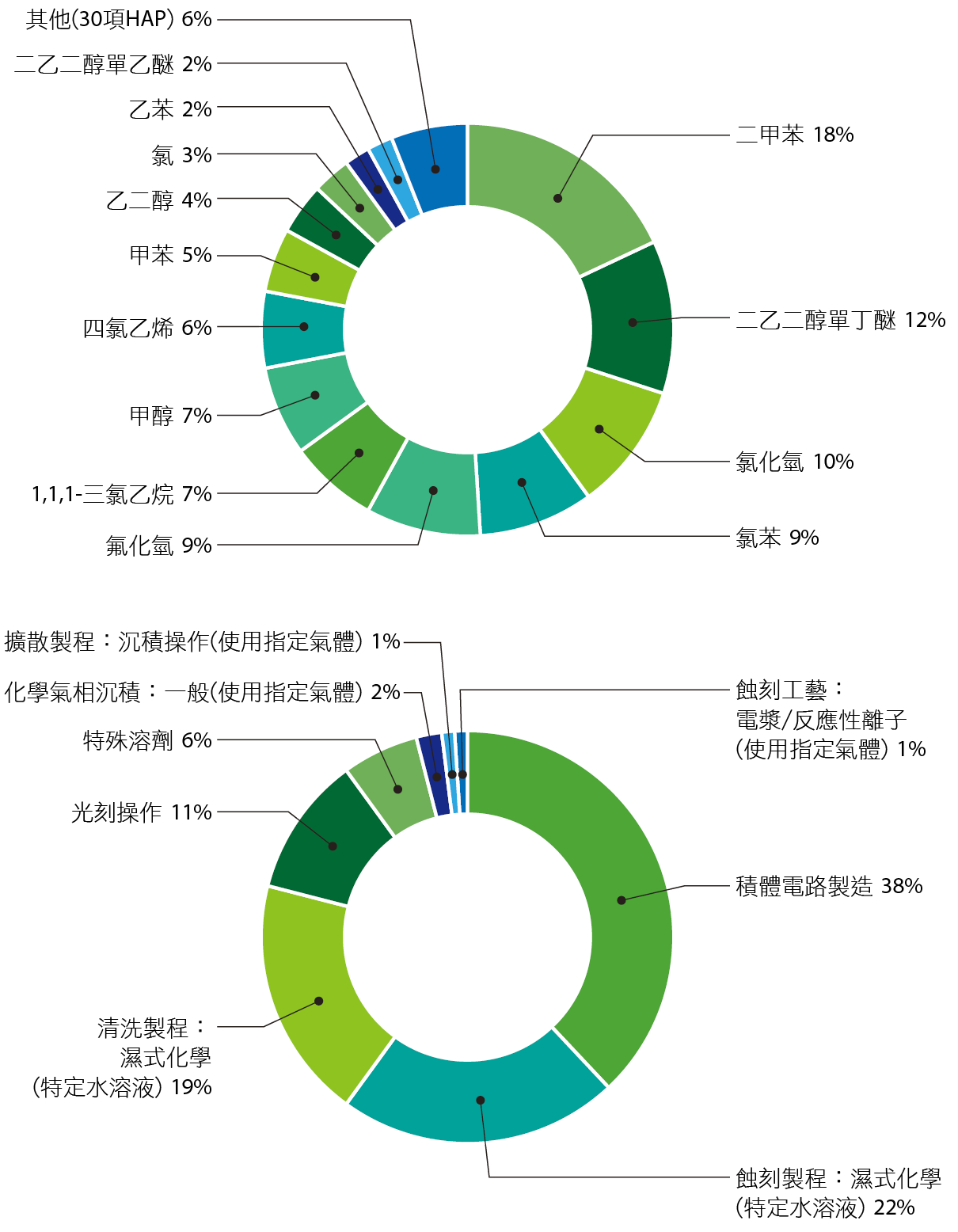

美國聯邦環境保護署(USEPA) 2005年版國家排放清冊(National Emissions Inventory, NEI)指出,全美國半導體相關產業之有害空氣污染物總排放量為67.9公噸/年,主要排放物種為:二甲苯(18%)、乙二醇單丁醚(12%)、氯化氫(10%),主要排放源為積體電路製造(38%)、蝕刻製程(22%)、清洗製程(19%)[8]。

圖8為美國半導體相關產業主要排放有害空氣污染物及排放源。此外,南韓調查研究資料顯示,晶圓製造程序之揮發性有機物排放量較大項目為甲醇、二氯甲烷、異丙醇(IPA);晶圓封裝程序之揮發性有機物排放量較大項目為氯仿、二氯甲烷、甲基異丁基酮;酸/鹼氣體主要物種包括:氨(NH3)、氟(F)、氯氣(Cl2)、氫氯酸(HCl);晶圓製造程序排放重金屬主要為砷,晶圓封裝程序排放重金屬主要為銅及鉛[9]。

圖8、美國半導體相關產業排放有害空氣污染物特徵[8]

整合評析國內外資料顯示,電子/半導體產業製程排放有害空氣污染物應關切項目包括:含氯揮發性有機物、苯、砷、鈹及氫氟酸等。因此,針對各項有害空氣污染物之來源特徵應深入評析控制技術需求與潛在影響,以避免因為污染防制工作而影響操作或生產營運。

半導體產業面臨空氣污染控制之挑戰

為回應社會大眾日益關切有害空氣污染潛在對民眾健康衝擊之疑慮,國內各級環保機關亦啟動相關管制規劃與前置作業,包括:環境監測、排放源調查、控制技術評估、管制規範研訂、健康風險評估、風險管理等。優先研擬管制有害空氣污染物包括:揮發性有機物、重金屬、酸氣、戴奧辛等。

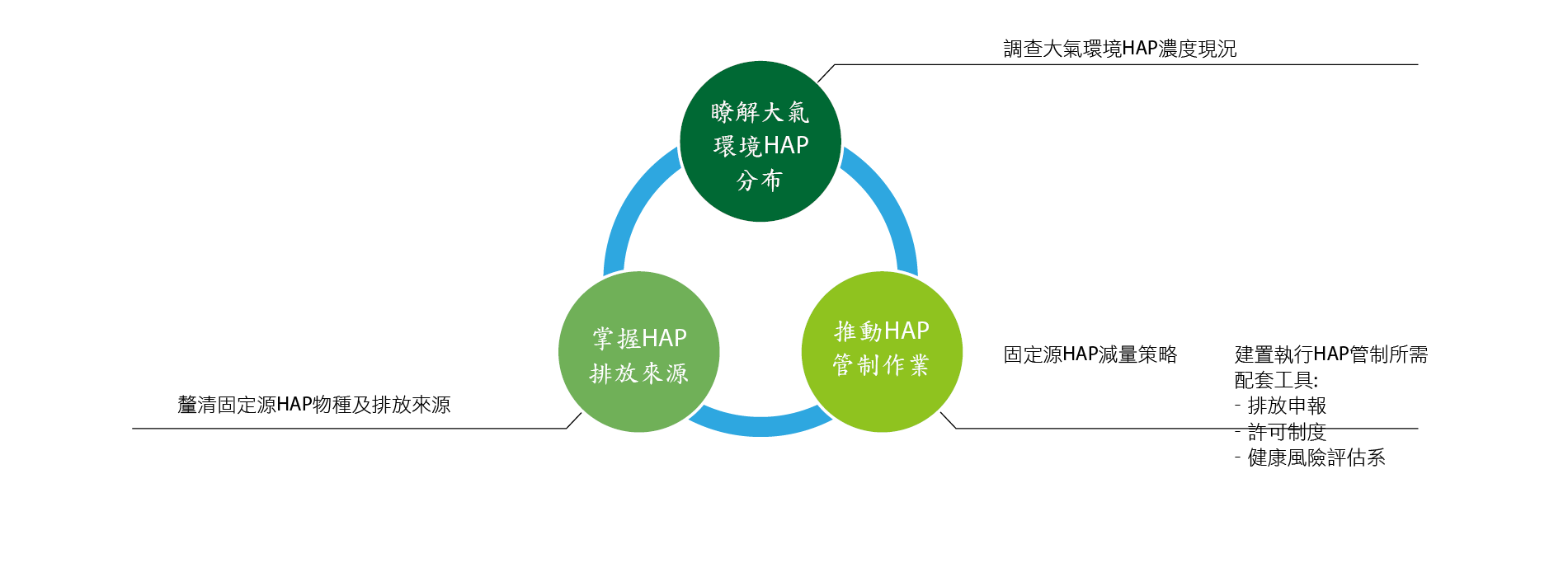

行政院環境保護署委辦計畫[10,11]對固定源有害空氣污染物管制提出「技術基準為主,健康風險為輔」之管制主軸,亦即先以削減有害空氣污染物排放量為主軸,優先要求技術基準管制,再以風險評估檢視減量之改善成效,針對重要排放源執行風險評估,以降低特定高危害區域內民眾暴露所致健康影響。達成前述策略目標之作業系統包括:瞭解大氣環境有害空氣污染物成份與濃度分布、掌握有害空氣污染物排放來源、推動有害空氣污染物減量作業。

國內規劃固定源有害空氣污染物策略之作業系統如 圖9所示。

圖9、固定源有害空氣污染物策略推動作業系統[11]

半導體產業由於投資龐大且技術精密,生產營運持續性極為重要。然而面臨環境保護任務兼顧之社會責任,精確掌握空氣污染防制之挑戰乃為極關鍵課題,包括:

- 符合管制法規標準

- 防制系統/設備性能最佳化與穩定化

- 最低排放

- 最低環境衝擊

- 最低控制成本

- 最低健康風險

上述關鍵課題包括:技術/設備、運作管理等硬體系統之最佳化,亦包括污染評析、環境衝擊與健康風險等軟體作業與規劃,如 表1所示。易言之,半導體產業需藉由系統性檢核面臨問題之特徵與優先性,推動全面性防制對策,才能有效克服各項問題,同步達成生產營運順利並有效預防,消彌潛在衍生空氣污染問題所致影響與衝擊。

|

任務 |

議題 |

|---|---|

|

符合管制法規標準 |

排放標準 許可條件 申報作業 監測/檢測 環評承諾 |

|

防制系統/設備性能最佳化與穩定化 |

最佳控制效率之操作條件 最佳穩定度之操作條件 設備最長使用年限 最低故障頻率/異常排放 |

|

最低環境衝擊與最低健康風險 |

最低排放率 最低落地濃度 人口密集區之影響 敏感點之影響 衝擊與風險型式(異味、健康) 造成衝擊之物質 造成衝擊之排放源 |

|

最低營運成本 |

設置成本/備用設備 直接操作成本 維修成本 操作管理成本 監測/檢測成本 環境調查分析 環境衝擊風險分析 |

為提升高科技產業環境品質績效,產業界與相關主管機關宜進行因應策略研析,下列三項策略亦值參考思索。

調整環境品質績效宣傳溝通策略

透過建立產業或公司環境監測資訊公開展現平台,以及建立高科技產業與社群關係互動溝通宣導等方式達成。前者可透過於公共設施(如:鄰近主要道路、場廠公共區域等)展現高科技產業園區內環境空氣品質、放流水水質、環境噪音等監測數值,以及公司於污染防制採取積極作為及投入經費比例;以主動公開策略,建立資訊傳播管道使外界容易瞭解產業環境品質現況,以及對提升環境品質所作之努力。後者可結合社區營造、教育群體、環境教育平臺、民間社群等,以多元活化方式推動,強化產業或公司與鄰近社區之交流活動,使更多民眾有機會親近體驗科學園區,瞭解區內各類環境之特徵與優質,提昇親和環境之意象。

強化具體行動以改善問題

針對已知關注議題,主動檢視議題急切性,研提具體改善措施,訂定目標與期程,以確實提昇並展現環境績效。如:異(臭)味排放可透過建置區內排放指紋資料庫及加強園區空氣污染物環境監測為之,主動掌握區內、區外潛在重要污染物及排放源,據以進行改善。監測資料可提供具科學性資訊,解析與空氣品質議題有關之事項,如:列管污染物、有害空氣污染物、意外排放洩漏等,亦可藉由實測資料驗證法規之合理性;亦可藉由監測系統提升空氣污染控制有效性,藉以與居民建力良好公信與合作關係。

洞察機先以掌握社會有關環境議題發展脈動

針對未來重要議題,可先透過前期研究,調查確認議題重要性,盡可能及時掌握社會關注議題之重要性;再循序釐清問題本質,據以擬訂解決問題之策略,預先推動具體計畫並展現績效,以消弭潛在衝擊。此外,國內環境議題與政策發展與先進國家經驗多所類似,產業宜加強與學界或研究機構之合作,長期持續觀察、評析、導入適切思惟與策略,並適時推動具體方案,以洞察機先並確保產業環境永續發展。

結語

時代遷移導致產業發展與環境保護之連動性愈趨密切而複雜。高科技產業帶動臺灣於二十世紀後期的發展,亦必將引領臺灣於二十一世紀社會經濟發展,扮演經濟成長與安定就業之關鍵角色。隨著民眾環境保護意識提升與對良好空氣品質之期盼,半導體/電子產業面臨空氣污染防制問題之挑戰亦必更艱鉅。因此,國內產官學各界應充分合作,深入掌控行業面臨問題特質與潛在衝擊,設定願景,訂定完整策略與具體方案,落實執行,必能順利解決各項問題,達成兼顧產業蓬勃發展與維護優良空氣品質及生活環境之目標。

參考文獻

- 行政院環境保護署,導入加州南岸管理制度經驗提昇臺灣空氣品質管理策略績效,民國103年8月。

- 行政院環境保護署空保處網頁資料,空氣品質改善目標,http://air.epa.gov.tw/Public/index-1.aspx

- 行政院環境保護署簡報,實施空氣品質指標(Air Quality Index, AQI)超標啟動預警防止空氣品質嚴重惡化,民國105年11月29日。

- 空保處網頁,http://air.epa.gov.tw/Public/suspended_particles.aspx#dlbox細懸浮微粒管制

- 台南市政府環境保護局簡報,106年2月。

- 國立成功大學氣候變遷暨環境品質研究中心,南部科學工業園區產業環境品質績效評析與未來因應策略,民國102年3月。

- 行政院環境保護署,固定污染源戴奧辛及重金屬管制策略推動與調查計畫,民國105年2月。

- US EPA, National Emissions Inventory (NEI), https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/national-emissions-inventory-nei

- Eom, Y. S., Hong, J. H., Lee, S. J., Lee, E. J., Cha, J. S., Lee, D. G., & Bang, S. A., Emission factors of air toxics from semiconductor manufacturing in Korea, Journal of the Air & Waste Management Association, 2006, 56(11), 1518-1524

- 行政院環境保護署,台灣清淨空氣計畫規劃暨近程施行方案研訂,民國100年5月。

- 行政院環境保護署,固定污染源有害空氣污染物管制暨消費性產品揮發性有機物管制計畫,民國105年2月。

留言(0)