摘要

從綠建築到零碳建築

Keywords / LEED(Leadership in Energy and Environmental Design),EEWH(Ecology,Energy Saving16,Waste Reduction3,Health)2,Zero-Emission Building

綠建築從英國建築研究所1990 年發展至今,已經歷了30 多年,1996 年美國綠建築協會的大力推展,台灣從1999 年開始推動綠建築標章制度,成為全世界第四個推動的綠建築評估系統,將綠建築逐步推展至巔峰。截至今年6月底,美國綠建築LEED在全球已超過11 萬棟建築物通過認證,台灣綠建築EEWH有4,000件以上綠建築標章,台積電則取得49 座LEED、31 座EEWH 認證。然而,綠建築仍然需要使用能源,因此,從綠建築到零碳建築是一個必要的發展歷程。

本文比較綠建築與零碳建築的差異及作法,說明如何採用節能作法、使用再生能源和碳中和技術等方法,讓建築物可以減少對環境的負面影響,同時實現能源自給自足和碳排放的完全抵消,達到零排放的建築物。

Green building has evolved from the Building Research Establishment in the UK in 1990, and has been developing for over 30 years. With a strong push from the U. S. Green Building Council in 1996, Taiwan began promoting the green building certification system in 1999, becoming the fourth country in the world to promote a green building certificaion system. This has gradually brought green building to its peak. As of the end of June this year, over 110,000 buildings worldwide have been LEED certified, and Taiwan's EEWH has over 4,000 certified cases, with TSMC obtaining 49 LEED and 31 EEWH certificates. However, green buildings still require energy use, hence the necessary transition from green building to zero-carbon buildings. This article compares the differences and practices between green buildings and zero-carbon buildings, explaining how to adopt energy-saving practices, utilize renewable energy, carbon offsetting technologies, and other methods to reduce the negative impact on the environment. This will achieve self-sufficiency in energy and complete offsetting of carbon emissions, ultimately leading to zero-emission buildings.

1. 前言

因極端氣候影響全球愈來愈劇烈,氣候變遷對環境和人類造成的衝擊甚鉅, 能源使用排放大量溫室氣體造成全球暖化現象已是一不得不面對之問題, 如何兼顧降低環境負荷之永續能源發展,成為各界努力的共識。

建築物排碳量是全球暖化的一個重要因素。建築物排放的二氧化碳(CO2) 主要來自於能源使用,例如空調、照明、加熱等等,還有建築材料的製造和運輸, 以及施工和拆除的能源消耗。根據國際能源總署(IEA)的統計, 全球建築物佔全球二氧化碳排放約40%,主要來自於商業建築物、住宅建築物和公共建築物, 如何減少建築物的排碳量成為最大的挑戰,其中建築物的能源效率提升是最簡易的做法。

減少建築物排放的二氧化碳,相關作法有:能源效率標準提高、再生能源使用、綠建築認證、 綠建材使用等,本文將由綠建築的規劃設計,推展至零碳建築的相關作為, 並以F18P1辦公棟為例,說明如何由綠建築進階達到零碳建築的可行做法。

2. 建築物能耗分析

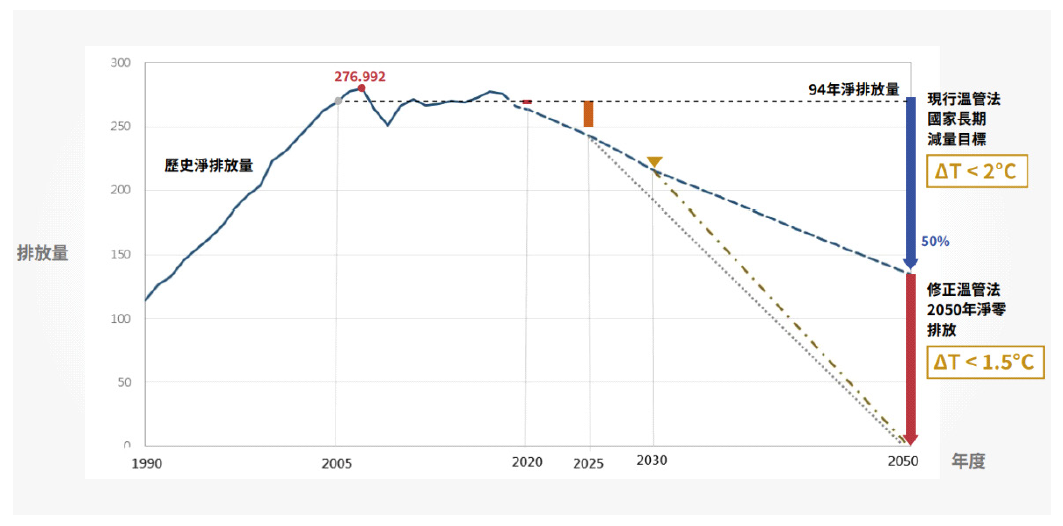

台灣政府因應氣候變遷對地球造成的負面影響急迫性,於2022年3月30日公告國家設定的2050淨零排放轉型目標, 推動能源、產業、生活、社會等四大轉型策略,逐步實現2050淨零排放之永續社會。 針對推動2050淨零轉型,並提出「十二項關鍵戰略」,提出個別戰略計畫,以落實淨零轉型之長期願景目標, 減碳目標路徑規劃如(圖1)[1]。

圖1:台灣國家長期減量路徑規劃

經濟部能源局2021年能源統計年報、我國燃料燃燒二氧化碳排放統計、 電力排碳係數0.509 公斤CO2e/度計算, 台灣總二氧化碳排放量為267百萬公噸(較前一年成長3.7%),平均每人二氧化碳排放量為11.38公噸 CO2/人(成長4.3%), 然因近年來廢核能、增燃氣之發電效應造成碳排放量仍居高不下,未來相關減碳作為益顯重要。

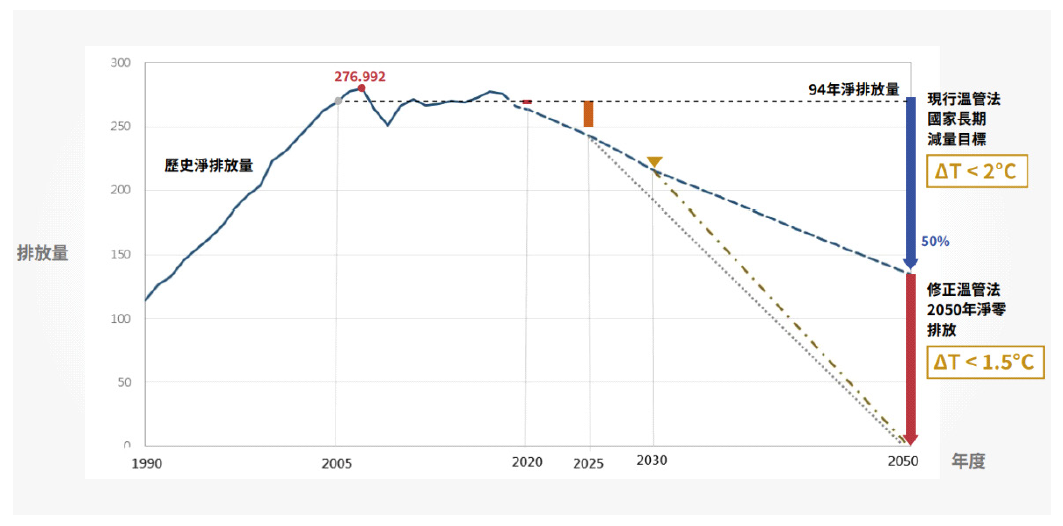

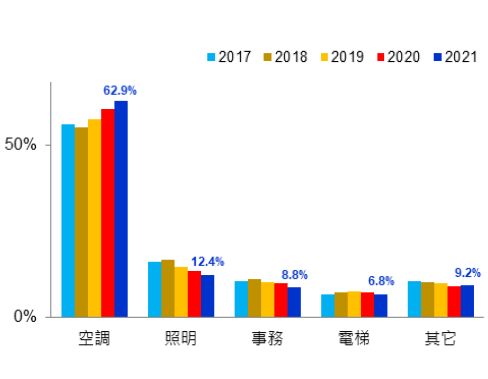

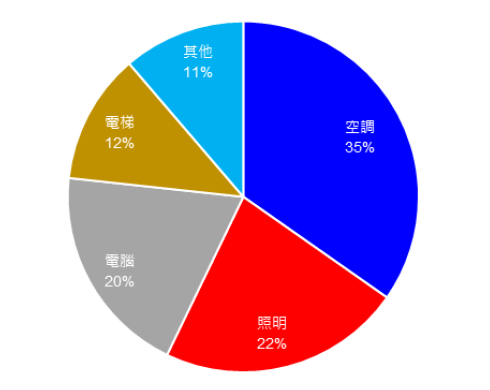

台灣綠色生產力基金會統計台灣「2022非生產性質行業能源查核年報」,電能契約用電容量超過800kW之能源用戶2021年用電調查, 辦公大樓能源消耗空調設備(含送排風)占比逐年上升至62.8%, 其中照明設備12.4%,事務設備8.8%,電梯6.8%,其他9.2%,如(圖2)及(圖3)[2]。

圖2:台灣近5年辦公大樓電力耗能佔比分佈及變化

圖3:2021年台灣辦公大樓耗電設備比例

以單位面積計算,辦公大樓計入室內停車場面積之單位面積年耗電量為116(kWh/m2·yr), 扣除室內停車場面積之單位面積平均年耗電量則為144.7(kWh/m2·yr)。

F18P1辦公棟包含地下二層,地上九層之建築物,以取得美國綠建築黃金級及台灣綠建築鑽石級結果來分析, 採用美國能源部開發的能源模擬軟體DOE2分析,以逐時(全年8,760小時)分區對建築物進行能源消耗模擬, 它利用建築方位規劃(圖4)、基地配置、外殼建材、外遮陽、自然採光等兼顧環境健康、舒適與節能設計之建議與評估, 以及建築設備、照明系統、空調等系統建置之模擬來分析節能設計之效益。

圖4:F18P1 辦公棟建築模擬模型

F18P1辦公棟冰水系統係由中央設施供應系統(CUP)冰水主機群、冷卻水塔群及相關泵浦提供, 相關運轉設備均配置變頻器以達最佳節能運轉狀態。

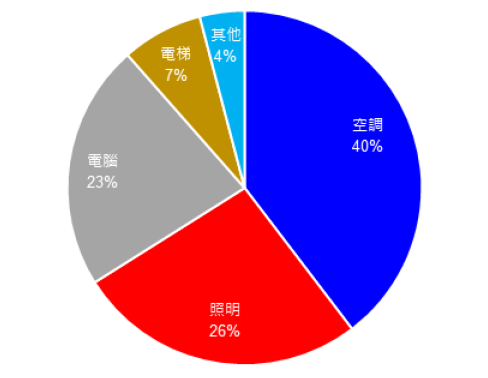

若未採用相關節能作為能源模擬結果之能耗占比各為空調占40%,照明26%,電腦23%,電梯7%。(圖5、表1)

圖5:F18P1辦公棟無節能作為之能源模擬占比

| 能源模擬(度數/年) | 節能前 |

|---|---|

| 空調 | 4,555,905 |

| 照明 | 3,205,065 |

| 電腦 | 3,875,510 |

| 電梯 | 1,276,040 |

| 其他(廚房及停車場) | 704,095 |

| 總計 | 17,248,039 |

3. 建築物節能作為效益

綠建築的節能設計須考慮氣候、環境和能源效率等因素,以底下幾個方向進行改善,達到建築、空調、照明之節能效益。

❶建築設計部分

- 選擇高效能的保溫及隔熱材料:適當的外牆結構,如雙層或多層結構,並在內側加裝隔熱材料,減少室內外溫度差異及室內熱量散失,降低能源消耗。

- 適當的窗戶結構:窗戶是建築外殼中最容易產生熱逸散的部位,適當的窗戶結構可以減少熱逸散。此外,選擇具有隔熱性能的窗戶玻璃,也可以減少能量的散失。

- 增加遮陽設施:選擇適當的建築朝向,外殼中增加適當的遮陽設施,如外遮陽、百葉窗、窗簾等,可以減少夏季室內的熱量輻射,降低空調能耗。

- 適當的通風系統:通風系統可以幫助室內空氣流通,減少空調的使用,從而降低能耗。

- 外圍綠化:增加樹木和植被覆蓋,從而降低地表和空氣溫度。

- 綠屋頂:在屋頂上種植植物層(植物、灌木、草或樹木)以降低屋頂表面和周圍空氣的溫度。

- 冷卻屋頂:由可反射建築物陽光和熱量的材料或塗層披覆於屋頂,可降低建築物吸收之熱量降低室內溫度,提高居住者的舒適度,並降低能源需求。

- 冷鋪面:道路上使用比傳統道路更涼爽的鋪路材料(可反射更多的太陽能和增強水的蒸發)可以冷卻道路表面和周圍的空氣。

❷能源效率提升

- 空調系統:選擇高效節能型空調設備、設定合適的室內溫度、智慧化控制系統等方法,減少能源消耗,提升能源效率。

- 照明系統:使用高能效的照明設備和自動控制系統,例如使用LED燈具、安裝感應開關、智能控制啟停時間/照度等方式。

- 導入能源管理系統:包括能源計量、能源分析、能源監測和節能改善等,可以通過建立科學的節能管理系統,掌握能源使用情況,找出節能潛力,提高能源使用效率。

- 電腦設備:辦公室的電腦設備也是能源消耗的主要來源之一。使用節能的電腦設備,例如具有能源星認證的電腦、顯示器和其他周邊設備。適當地使用電腦,電腦閒置時啟用節能模式,如休眠或待機模式,可降低能源消耗。

- 電梯:它是建築物中的一重要設備,對能源的消耗量也很大,安裝節能設施,例如安裝變頻器控制電梯馬達的運轉速度,根據電梯的負載和乘客數量進行自動調節,使用自動關閉門系統,優化電梯運行策略,如設置合理的停靠點、分時運行等,降低電梯的運行次數和能耗,減少能源的浪費。

- 設置再生能源設施:導入再生能源可以幫助建築物減少對傳統能源的依賴,從而降低能源成本和碳排放。例如建築基地內安全區域設置太陽能發電系統, 發電提供建築物使用;或購買外部再生能源業者之綠電轉供至建築物,可全面抵減建築物所耗掉的碳排放量。

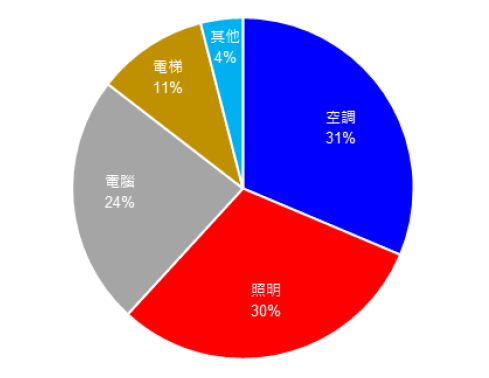

採用相關節能作為後,能源模擬分析結果:能耗占比各為空調占31%,照明30%,電腦24%,電梯11%,較節能前減少約39%能耗。(表2、圖6)

| 能源模擬(度數/年) | 節能後 |

|---|---|

| 空調 | 3,301,480 |

| 照明 | 3,205,065 |

| 電腦 | 2,492,220 |

| 電梯 | 1,109,600 |

| 其他(廚房及停車場) | 420,480 |

| 總計 | 10,528,845 |

圖6:F18P1辦公棟節能作為後之能源模擬占比

實際運轉情形說明:

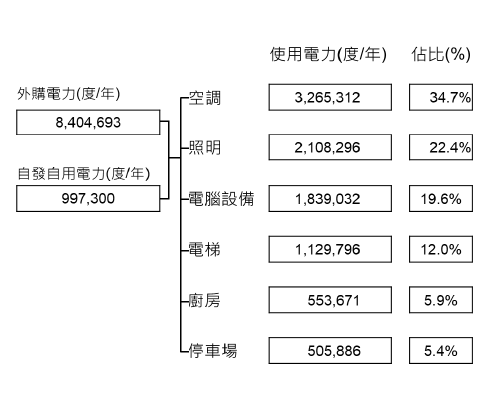

此辦公大樓使用之電力除台電部分外,另設置有太陽光電發電系統835kWp,包含外部停車場523kWp,屋頂255kWp,車道雨庇57kWp, 2022年發電量達100萬度。以能源平衡圖之電能平衡圖繪製相關電力使用分配如圖7、圖8所示。

圖7:F18P1 辦公棟能源平衡圖

圖8:F18P1辦公棟實際耗電之各系統占比

4. 達到零碳建築做法

以台灣經濟部公布2021年電力排碳係數為0.509公斤CO2e/度[3],計算底下作為相關狀況排碳量如(表3)。

| 能源模擬節能前排碳量(噸CO2e/度) | 8,779 |

|---|---|

| 能源模擬節能後排碳量(噸CO2e/度) | 5,359 |

| 實際計表之排碳量(噸CO2e/度) | 4,278 |

零碳建築是指在整個運作期間內,生產與消耗相等的能源,不會對環境產生任何額外的碳排放之建築。

辦公棟欲達到零碳的相關作為 :

❶設計和建造階段相關作為減少建築物的碳足跡和對環境的影響如下:

- 設計簡單、方正的建築物,減少興建期間耗材產生。

- 低碳材料,選擇低碳排放的材料,以減少建築的碳足跡。例如,使用混凝土時可以考慮使用低碳混凝土, 或是含飛灰爐石的材料。

- 高隔熱性能的建材,以減少能源消耗,在冬季保持室內溫暖,夏季保持室內涼爽。

- 可回收和可再利用材料,減少廢棄物的產生並降低對原材料的需求。例如使用可回收的金屬、玻璃和塑料等材料,並考慮使用再生建材。

- 使用本地生產的材料,減少運輸過程中產生的碳排放。

- 周圍景觀綠化,植物透過光合作用吸收二氧化碳,並釋放出氧氣,幫助減少基地的碳排放量。在建築物周圍增加樹木和灌木,可以增加空氣中的含氧量,同時吸收和固定大量的碳。植被可以減少建築物周圍的熱島效應,從而減少空調系統的使能源消耗和碳排放。適當的景觀設計可以提供陰影,減少建築物曝露在陽光下的時間,從而降低室內冷卻負荷。

❷人員進駐後使用階段,利用低耗能、低排碳的設備,同時回收和再利用建築物中的資源,例如回收再利用廢水、再生能源等,實現資源的再循環。

- 廚房採用碳中和天然氣,使用之天然氣碳排放量為零。

- 空調冷凝水回收、飲水機排放水回收,減少自來水消耗。

- 提高能源使用效率,在電力部分:採用LED 燈具、感應式智慧照明、定時控制啟停、設置全時智慧型自動化照明控制系統。在空調及水處理方面:使用更高效率之設備、使用IE3/IE4 馬達、轉動機械加裝變頻器、水側及空氣側之管線設計依照相關法規進行最佳化設計,決定管徑、路徑、最低壓損及泵浦與動力的需求,配合馬達性能曲線表,選用適合的泵浦使其運轉在最佳節能操作點。

- 擴大使用再生能源,再生能源為邁向淨零排放的一個重要策略,在上述建築、提升能源使用效率等作為尚無法達到淨零排放時,可在廠區安全範圍內建置一定再生能源外,再加上外購再生能源,使用零碳再生能源供廠區使用,達到更多碳抵減數量。例如18P1 辦公棟已設置835kWp 的太陽能系統,包含外部停車場523kWp、屋頂255kWp、車道雨庇57kWp, 年發電量可達100 萬度,可減少碳排放量509 噸。

- 外部碳權取得,台灣目前再生能源購買方式為電證合一,即必須購買再生能源廠商發出來的電力,才能取得再生能源憑證,使用再生能源憑證來抵銷建築物消耗的碳排放量,但因政府使用躉購費率收購綠電,有90% 賣給台電,民間能購買僅剩10%,其中台積電占4%,當無法購足綠電達到碳中和時,可利用碳權交易取得不足部分,碳權(CarbonCredit) 就是「碳排放的權利」。聯合國氣候公約《京都議定書》生效後,各國獲分配一定額度的碳排放權利,而各國政府又透過法令規範境內企業排放二氧化碳的限額,企業實際排放量若低於限額,可將剩餘額度賣給額度不足的企業,透過碳權交易抵減相關碳排放量。

5. 減碳路徑分析

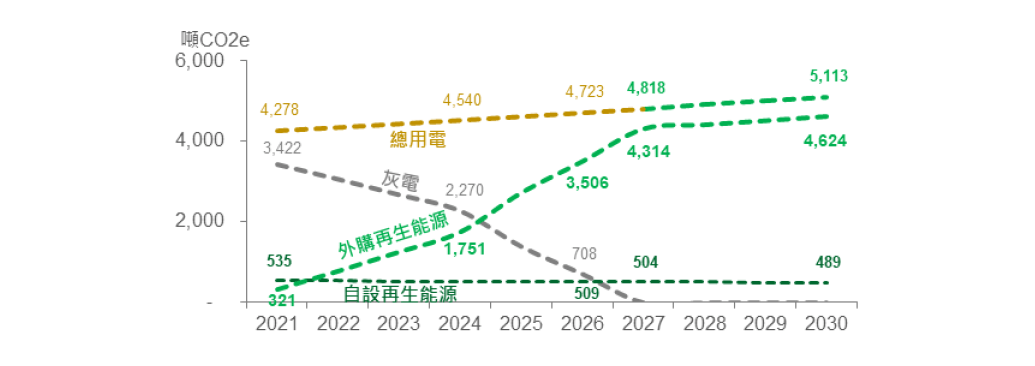

F18P1辦公棟設計之初即以取得台灣綠建築及美國綠建築雙認證之標準進行設計, 在建築外殼節能、外圍景觀綠化、空調節能、照明節能等均已著墨頗多,節能減碳作為已達極致。 推估2021年起此辦公棟因人員逐步增加,舒適性要求增高等變化,每年用電量以2%增長, 外購再生能源則由20%逐步增加,至2027年起達到100%,自設再生能源因太陽能板發電性能會逐年衰減,發電量每年減少1%。

彙整F18P1辦公棟每年碳排放量變化如表4、圖9。

| 排碳量 (噸CO2e) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 總排碳量(每年2%增加) | 4,278 | 4,364 | 4,451 | 4,540 | 4,631 | 4,723 | 4,818 | 4,914 | 5,012 | 5,113 |

| 灰電排碳量 | 3,422 | 3,054 | 2,670 | 2,270 | 1,389 | 708 | - | - | - | - |

| 自設再生能源減碳量 | 535 | 530 | 524 | 519 | 514 | 509 | 504 | 499 | 494 | 489 |

| 外購再生能源減碳量 | 321 | 779 | 1,256 | 1,751 | 2,728 | 3,506 | 4,314 | 4,415 | 4,519 | 4,624 |

| 再生能源佔比 | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% |

圖9:辦公棟再生能源排碳趨勢

6. 結論

綠建築乃在設計、建造和運營過程中將環境影響降到最低的建築,包括基地選擇、節能、省水、廢棄物減量、使用可再生材料和室內舒適環境等方面的應用。然而,綠建築仍然會產生一定量的碳排放。零碳建築是更高級的綠建築,它可利用再生能源、碳權交易和減少溫室氣體排放等作為,實現整體碳中和的目標。

綠建築是一個日趨成熟、大家也認同的趨勢,可透過早期的努力,降低建築物對環境的影響,而零碳建築則是未來建築發展的方向。利用這些永續的建築設計和技術,為世界創造更環保、更健康和更可持續的居住環境。

本文以F18P1辦公棟來說明由綠建築、自設再生能源及購買再生能源,達到碳中和建築的途徑, 作為後續建築達到淨零排放發展的參考與依據。

參考文獻

- 國家發展委員會、行政院環境保護署、經濟部、科技部、交通部、內政部、行政院農業委員會、金融監督管理委員會,「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,2022/3/30。

- 台灣綠色生產力基金會,「2022非生產性質行業能源查核年報」,2022/12。

- 110年電力排碳係數,https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/news/Board.aspx?kind=3&menu_id=57&news_id=26128

留言(0)