摘要

永續基地綠園區生態環境設計與景觀營造

生態設計為整合人類使用目的與自然生態的一種設計方法,將生態原理應用到規劃、設計及工程等方面,以達到環境永續發展之目的,本文主要探討台積電廠區在景觀設計上使用的生態設計方法,透過文獻回顧與相關理論,歸納出台積電景觀設計所使用之設計原則與完成後現況,包括:生態池與生態河道、複層式植栽、生態跳島、能源再生與回收再利用、棲地營塑與生態廊道、原生種動植物復育、退縮綠帶與設置緩衝帶、屋頂與露台薄層綠化、加勁植生擋土牆、環保素材的運用共十項。設計單位於台積電廠區內使用之生態設計手法不僅創造多孔隙的生態環境,也提供了多樣化的生物棲息空間,對於自然生態保育上具有重大意義,可塑造出具有多項功能之綠園區,一方面達到提昇環境效益、永續節能之目的,亦可將環保意識落實至廠區生活中,為愛護地球盡一份責任。

前言

「永續性(Sustainability)」一詞具有保持、維持、源源不絕、不間斷的涵義,並與環境科學、生態學和生物多樣性息息相關。而由1980年代「綠色運動」興起的「永續發展(Sustainable Development)」概念,在1987年由世界環境與發展委員會(WCED)針對其做出解釋,指「永續發展」為一種既能滿足我們現今的需求,又不損害子孫後代能滿足他們的需求的發展模式。永續發展的模式是透過社會、環境、經濟三個構面組成 圖一,社會構面是指在減少對環境損害的前提下滿足人類自身的需要,環境構面則是強調盡量減少對環境的損害,而經濟構面指必須在經濟上具有可圖的發展項目。

圖一、永續發展概念圖

有限度的、適當的使用資源為永續概念的一種,而現今社會發展快速,能源消耗過度,導致自然資源與環境的失衡,「永續」的課題已成為人類生活中不得不面對的問題。「永續發展」經過多時與多面向的使用,在不同領域呈現出其成果,以環境構面為主的思考,衍伸出「永續設計(Sustainable Design)」,如綠建築、LEED、SITES等等,本文將介紹永續設計與運用於台積電廠區之設計手法。

萬物和諧共生的環境設計

結合生態觀點的設計方法

生態設計為整合人類使用目的與自然生態的一種設計方法,將生態原理應用到規劃、設計、工程等方面。孫永斌、陳濤、武利華整理Forman、Naveh、Ian McHarg、Risser等人對於景觀生態學原理之總結,提出景觀規劃與設計的參考原則,例如整體優化、異質性、多樣性、景觀個性、遺留地保護、生態關係協調、綜合性、生態美學(肖篤寧,1993)。根據上述原則,歸納出下列幾項應用於台積電廠區內之設計準則。

提高生態廊道的寬闊度、連續性,並維持天然之蜿蜒度

以生態多樣性的角度而言,都市綠地生態必須有大綠面、綠塊、綠帶等多樣化的綠地構成,同時必須連成一系統化的綠網才能容納多樣化生物的棲息,都市大小綠地環境在系統上的串連,即以生態走廊的方式提供生物遷移與覓食的機會 圖二,如此才能提昇為更豐富的生態環境。Merriam(1989)認為3.3-6.4公尺以上的道路及Oxley認為10-20公尺以上的道路,都會造成生物移動的障礙,因此生物棲息地之間的生態廊道越短,越能保有良好的生態連續性,以多種穿越路徑保護生物之安全,包括地下道、草溝、涵管、跳島及橋樑等方式。

圖二、都市生態廊道示意圖

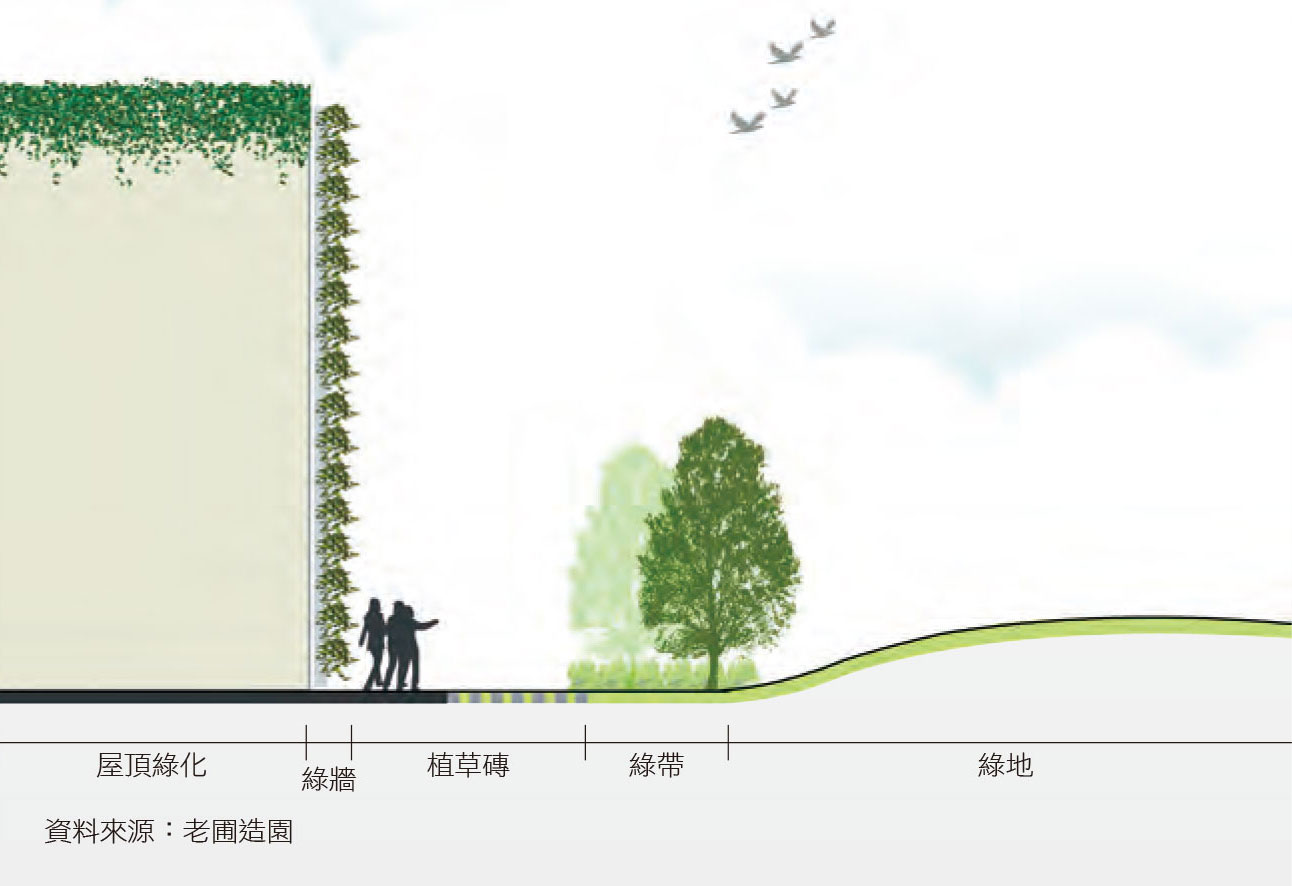

設立綠帶緩衝區

開放空間規劃設計時,應多考量開放空間與區域發展的關係,並考量綠地空間分佈的可及性,將各種層級的綠地規劃融入區域內,主要道路兩旁廣植路樹,為保留區域環境特色,應將擁有原生植物的區域劃為生態緩衝區 圖三,且為營造出整體綠廊網絡,可以綠帶連結區域內的生態棲息地、綠地空間及私人綠地,以避免過度開發影響生物活動空間,確保保留完整的生物棲息地

圖三、綠帶緩衝區示意圖

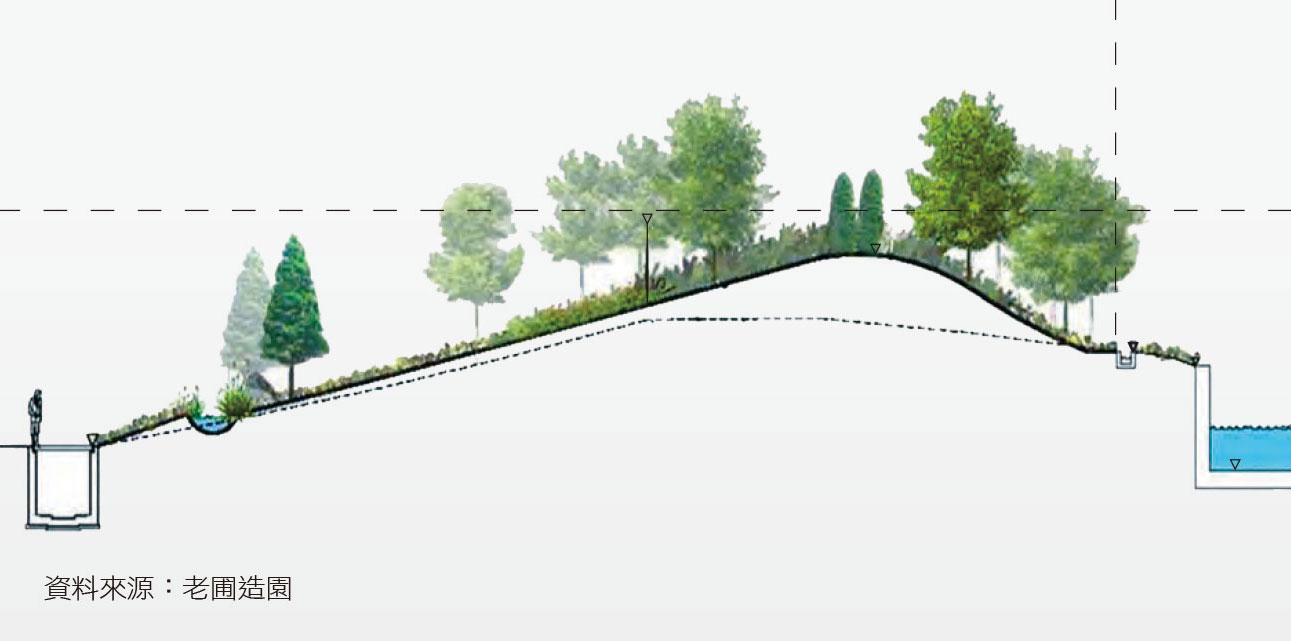

自然素材與環保再生能源的運用

在舖面設計方面多使用透水性舖面,讓雨水直接下滲增加基地保水性與透水性,以減少維護成本,並增設雨水回收系統 圖四,將雨水導入戶外排水溝渠,藉由回收淨化後提供廠區使用,以減少水資源浪費;再生能源則可多使用太陽能集熱系統提供公共設施照明及暖氣供應系統之能源,並多採用綠建築工法施工,採高耐久性結構工法與構造減量化、輕量化的理念,亦多充分利用既存舊建築資材,以達到環保再利用之目的。

圖四、雨水回收示意圖

營造多樣性的棲地環境與多孔隙生物空間

生物多樣化的基礎莫過於「多孔隙環境」。在現代人居環境中,以多孔隙生態環境營造生物多樣性的環境,主要是以人為力量如採用生態邊坡、圍牆、綠籬等手法營造利於小生物棲息、藏身、覓食等空間。而推動多孔隙生態邊坡與圍牆的做法,除可以亂石堆砌擋土邊坡或圍牆外,利用空心磚或磚瓦等材料亦可形塑生態多樣性空間;營造「濃縮自然」之環境則是強調原有綠地的生態多樣性環境營造,在綠地中堆砌枯木、空心磚、亂石、竹筒等小丘營造如蟲類等小生物的棲息空間,亦可在樹叢上提供鳥窩等方式營造「濃縮自然」的環境。

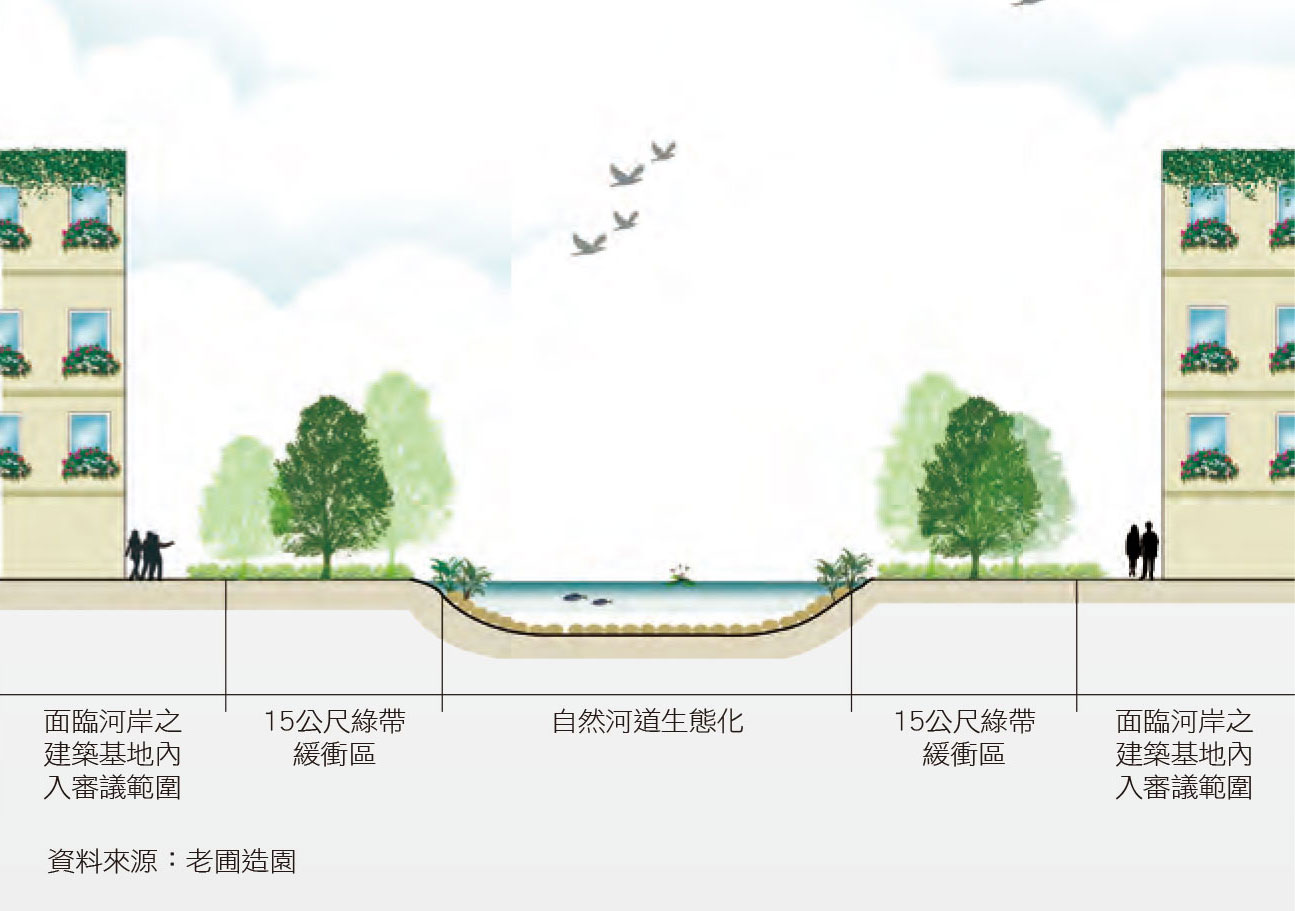

多元化的植栽種類及複層植栽之配置

植栽選擇原則應考量開花時序性及地區空間營造的主題,並優先採用原生種植栽,建築基地綠化應適地適種,並儘量以種植喬木為原則,其次為灌木,設計上應採複層式及連續性列植為原則 圖五,以提高生態廊道的寬度及連接度。

圖五、複層植栽示意圖

原生物種的復育與保育

相關的保育及復育監測計畫,可與低海拔原生林帶復育區結合,並選定特定動植物為復育之指標物種,且生態保留區屬於保護範圍,生態保留區之林相應完整保留,未來不得做任何開發,應嚴格規定不得以任何施工行為擾動之。計畫完善的生態保育分區規劃,一方面維護既有生態資源,另一方面則可提昇棲地品質並發揮棲地潛力,以達到復育與保育原生動植物的效果。

案例分享

一個成功的綠園區需具備三生的條件,以下案例雖為住宅社區,但其具有三生的設計概念。位於西雅圖的High Point社區 圖六、圖七是由西雅圖住宅管理局所推動的一項社區開發案,規模約為一百英畝,為配合政府的HOPE VI的計畫,此計畫開始於1992年,主要內容為改善實質環境、加強社區管理,以及強化社會與社區服務。社區主要規劃設計理念包括:

圖六、西雅圖High Point 社區

資料來源:High Point Community網站

資料來源:High Point Community網站圖七、西雅圖High Point 社區平配

資料來源:High Point Community網站

資料來源:High Point Community網站基地保水與滯洪

為避免社區逕流的雨水直接排放到海灣造成生態衝擊,社區利用草溝、生態滯洪池與透水性鋪面材質來減少地表逕流的直接排放,並透過植栽根系將雨水淨化,也維持了水質排放到海洋的潔淨度。道路排水系統也配合路型變化與寬度縮減,增設道路兩旁的生態草溝與複層式植栽綠化,並於社區內設置大型的生態滯洪池,雨水則透過草溝匯集到滯洪池內,景觀優美的滯洪池也成為重要的生物棲地及休憩場所。

環境棲地維護

社區內配合地形與坡向設置結合地景設計的生態滯洪池,生態滯洪池旁則配置複層式植栽及緩坡,營造成可供生物活動的棲地。

有機栽培及社區菜園

社區內有規劃社區菜園,供社區居民認養栽種,採有機栽培的方式,不使用農藥,收成後供居民食用,也可於有機農作市場上販賣。

多樣性的社區供給

提供中低收入社會住宅及多樣性住宅,是High Point社區再發展計畫的目標之一,經特別規劃設計的住宅,從外觀上很難看出價位高低的明顯差異,使不同價位的住宅能夠平均分配於社區內,進而促成各種族群的交流,達到多元化社區的目的。

健康建材選用與成本控管

社區內的建築物經過美國綠建材的認證,強調維護室內空氣品質及有效率地使用能源與社區資源,執行建設時,考慮合理預算成本,以減少中低收入居民的負擔。

生態街道及人行空間營造

道路規劃配合路型變化及生態草溝,營造社區內的生態街道,一方面可減緩車速,另一方面則發揮社區保水的功能,街廓臨草溝側留設有完整的人行步道,連接住宅單元與社區服務設施。

理論的應用與實踐

以台積電廠區相關設計工法介紹

延續上述設計原則,生態池與生態河道、生態跳島可視為一種廊道與緩衝帶,因此考量了寬闊度、連續性,並維持天然蜿蜒度,且運用自然素材,以疊石的方式創造多孔隙的生態棲地,並於池岸邊配置多元化的植栽種類及複層植栽;而複層式植栽與植生牆亦是考量到連續性與植栽的多元性,復育與保育原生動植種;廠內將雨水與空調冷凝水回收,並利用太陽能發電,注重能源再生與再利用。以下將詳細介紹設計之應用。

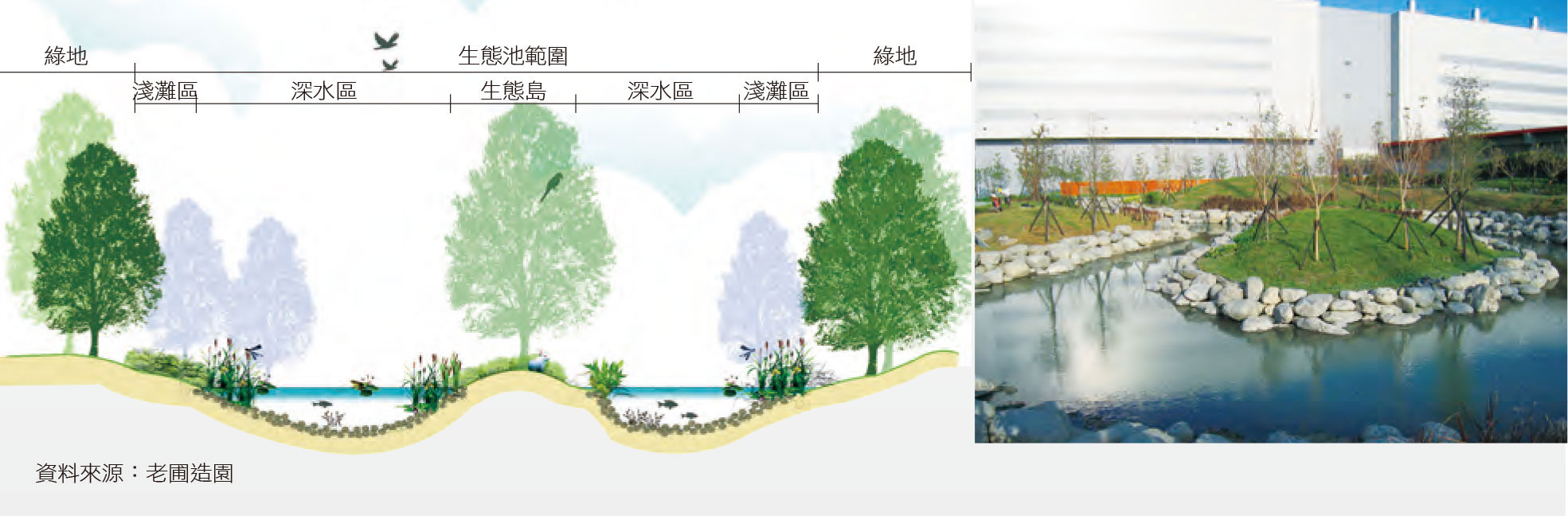

生態池與生態河道

生態池與生態河道之其落瀑的設計能夠增加水中含氧量,生態池與蜿蜒的河道可創造多孔隙的生態環境,提供了多樣化有機生物棲息的生存空間,生態池中更廣植原生種水生植栽,利用植物特性與植栽高低成就出不同層次感景觀特色,亦有程度上的阻隔效果,對於自然生態保育上具有重大意義 圖八。本項設計可見於竹科F12P4、F12P6、中科F15P1、F15P3與南科F14P3、F14P5廠區。

圖八、生態池示意圖與現況照片

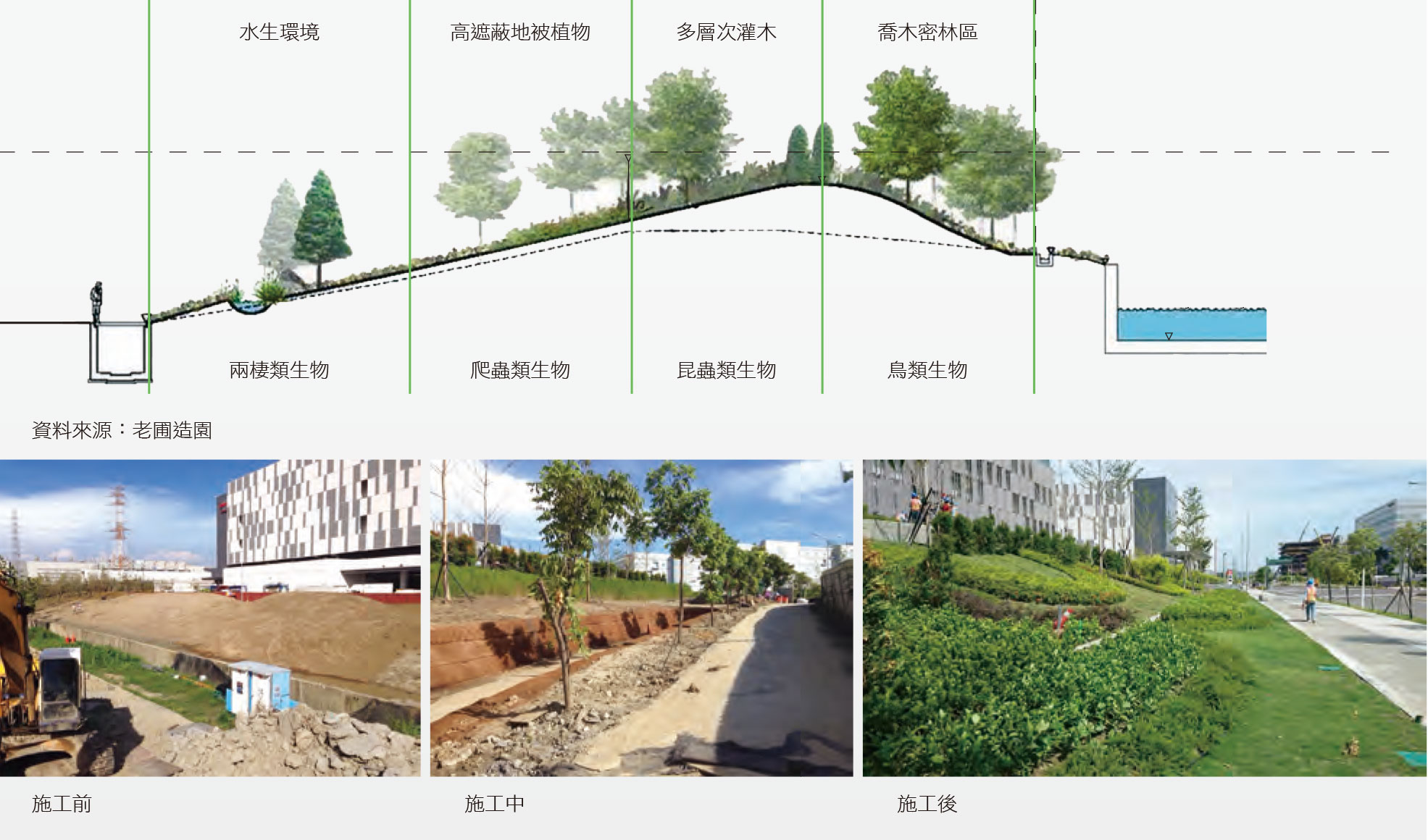

複層式植栽與戶外植生牆

竹科F12P4、F12P6、中科F15P1 、F15P3與南科F14P3、F14P5之景觀植栽設計皆為複層式配置 圖九,由同一平面空間上種植高的喬木,並在下方同時種植灌木、藤蔓及草花,任由樹木枝條型態自由生長,只做最少的修剪養護管理,其高低層次植栽的CO2固定效果可以重覆累加達到最大的效果,同時也設計不同季節、花色、種類之植栽配置,建立穩定的植群社會。複層式植栽之配置除了創造視覺景觀的豐富度,在生態意義上具有提供小動物藏匿、棲息等功能,可塑造具有多項功能之完整生態環境。

圖九、複層植栽示意圖與現況照片

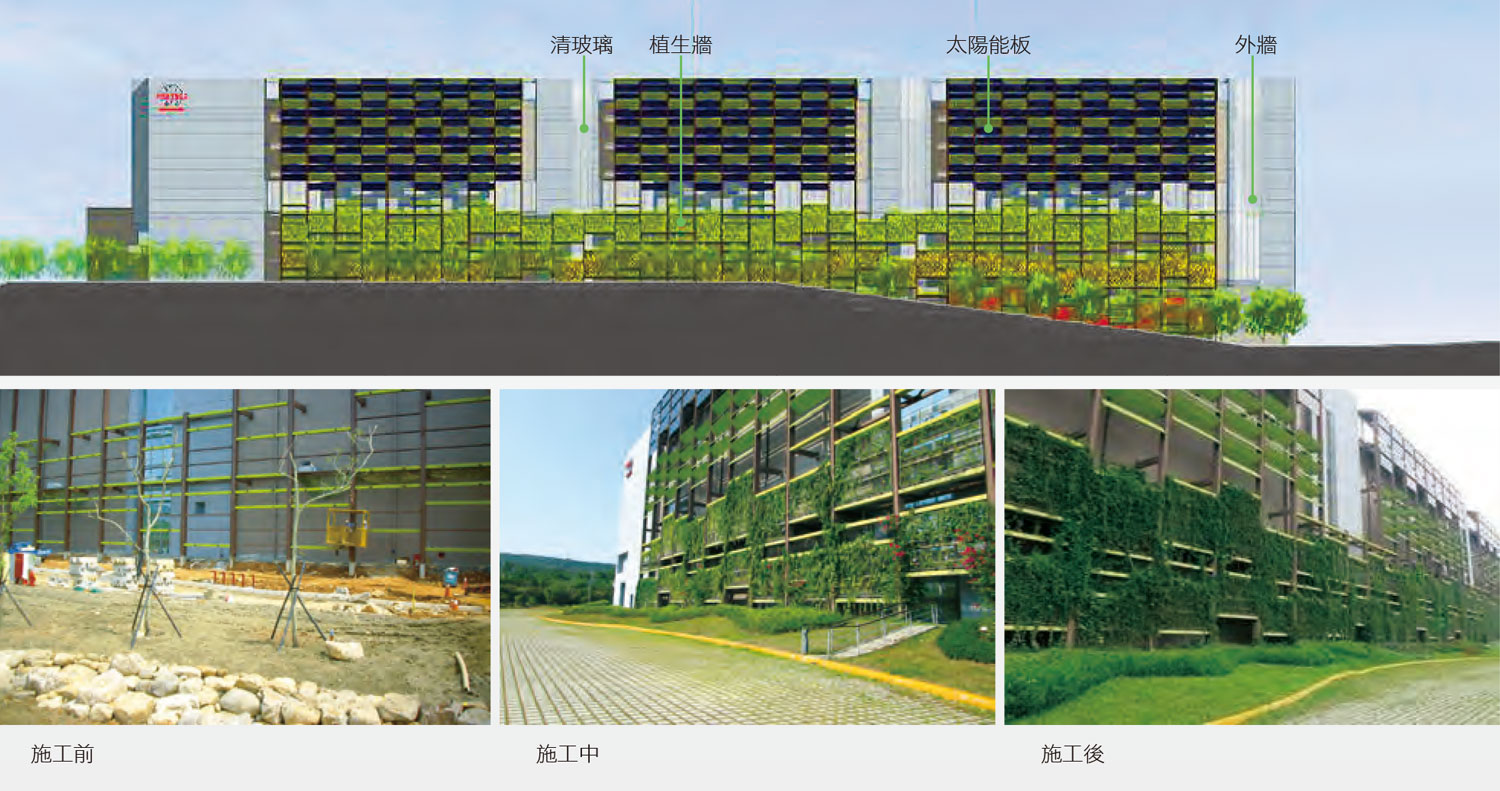

為增加垂直綠化量,以達降溫效果,並符合自然生長之想法,中科F15P1嘗試以自然攀爬之植栽做成戶外植生牆 圖十,運用多種爬藤類植物,以人工牽引方式使之隨著攀爬網而上,此類型植生牆與近年來常見之單元型植生牆不同,雖生長速度會因氣候環境而不同,立即效果較單元型植生牆弱,但以長遠來看,此類型植生牆在後續維護管理上較單元型植生牆具優勢,且爬藤植栽因長期適應當地氣候,穩定性亦較高,故可成為未來植生牆系統之參考。

圖十、植生牆示意圖與現況照片

生態跳島

生態跳島之尺度可從不同層級敘述:對整個科學園區之層級而言,廠區內整體的豐富綠化,可成為連結附近綠地的生態跳島;小至廠區內連接各分區之綠帶亦可稱為生態跳島 圖十一。設置生態跳島之目的,因都市中的道路及建築物形成水泥叢林,切斷了多數生物的生態系統,故藉由創造生態跳島,使各廠區生態河道中的山丘與綠帶都可成為牠們休憩與繁衍的中繼站,藉此提供牠們食物來源,提高生態廊道的寬度及連接度,以創造多樣性的生態棲地。

圖十一、生態跳島示意圖與現況照片

能源再生與回收再利用

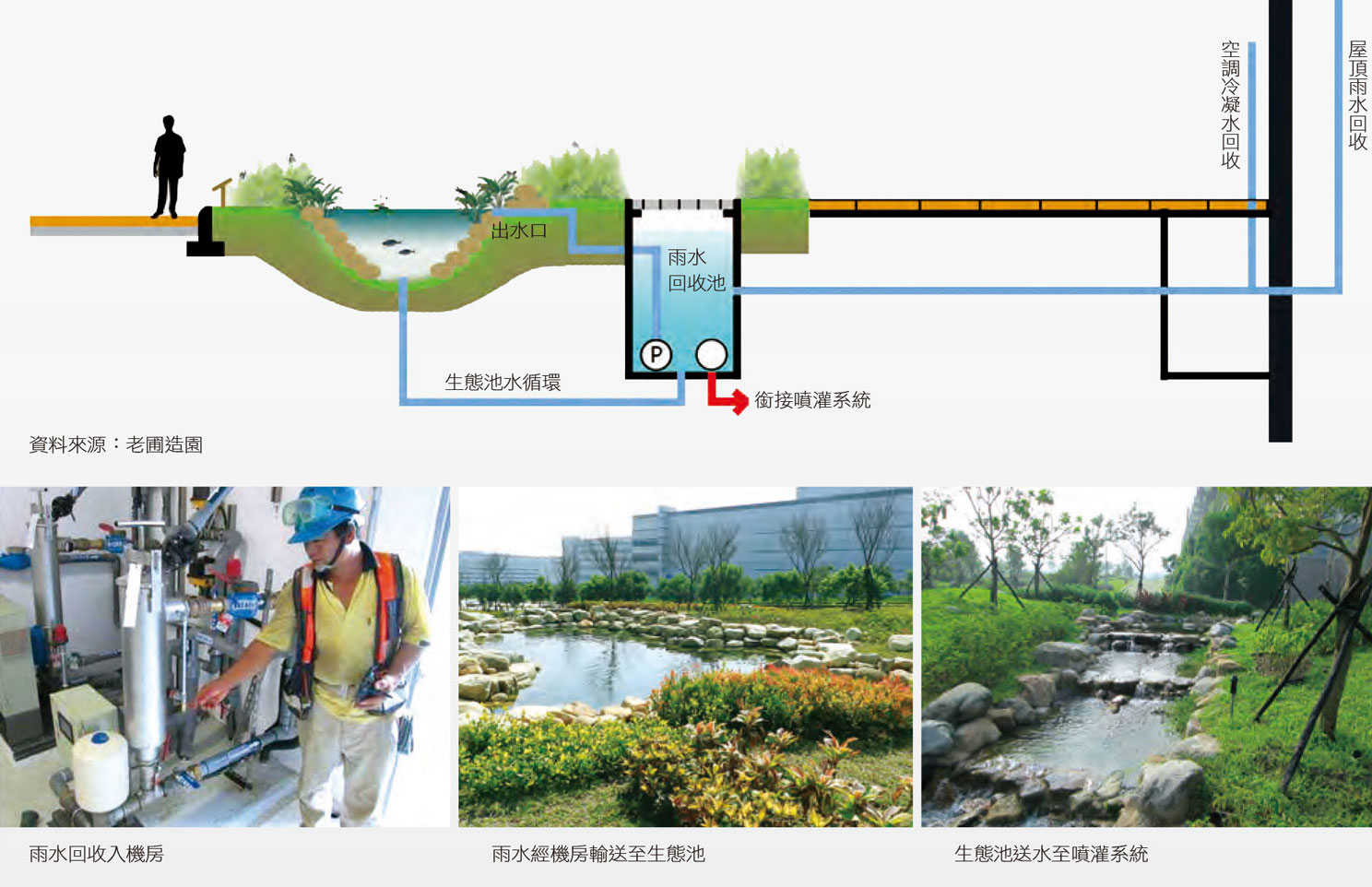

雨水、空調冷凝水回收

雨水回收不僅是綠建築重要指標,更呼應了在地埤塘灌溉概念,目前中科15廠、竹科12廠、南科14廠區內規劃全功能水資源回收再利用系統 圖十二,整合雨水回收、空調冷凝水回收,以及精密機械加工所使用之逆滲透清水沖洗系統之廢水回收,作為廠區景觀生態水池、綠化灌溉及設備用水等,每年節水量相當可觀,充分達到節能減碳的目的,也傳達出台積電對資源再生的創新與努力。

圖十二、雨水回收再利用示意圖與現況照片

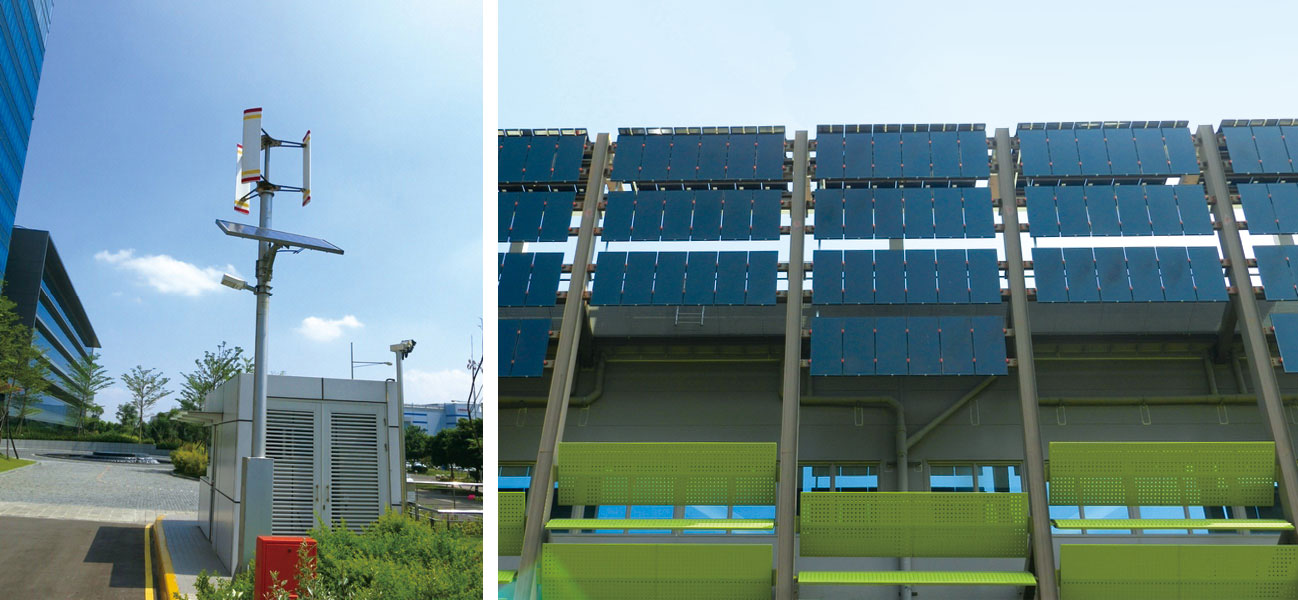

太陽能的運用

推動節能減碳要落實在日常生活中,對於在各廠區的台積電來說,與環境永續並存是重要的目標,為配合政府節能減碳政策,各廠區裝設太陽能設備與建築體結合 圖十三,增加太陽能吸收面積並提高發電效率,以達到能源再利用之目的,而台積電的綠色廠房F12P4更取得美國綠建築協會制訂之LEED黃金級綠建築認定,由此可見,台積電對於致力於園區節能減碳之工作不遺餘力。

圖十三、太陽能利用現況照片

棲地營塑與生態廊道

以景觀生態觀點來看,林帶或綠帶可以視為廊道(corridor),其功能除了培育生物以外,也是生物流動的走道或屏障,通常在邊緣地帶,具有物種交流與較多邊緣物種,中科15廠與南科14廠利用「涵管式生物通道」引導一些兩棲、爬蟲類動物 圖十四,甚至小型哺乳類動物來穿梭於棲息與繁殖地間,也利用大面積綠帶連結建築物中間的廊道,以塑造完整的生態廊道動線。

圖十四、棲地營塑示意圖與現況照片

原生種動植物復育

台灣百合復育

台灣百合被視為不可多得的自然資產,是一種自然生態復育的象徵,其生命力強韌可適應惡劣的環境,只要不受到人為破壞,可有良好的生長勢,野草長越高的地方,台灣百合相對也長得更好。據文獻資料所述,大度山曾有為數可觀之台灣百合,因區域開發導致生長環境被破壞而式微,又中科15廠基地鄰近大度山,故於本廠區設計之初便將此構想納入其中,欲針對台灣百合進行復育計畫 圖十五。初期由贈苗者提供台灣百合種子與幼株,安排於廠區植生牆下進行培植,每年花期過後採收種子蒐藏於隔年春天播種,於103年成功復育8000餘株台灣百合,未來將計畫於南科廠區復育原生種白蓮霧。原生種植栽之復育是一種對土地的補償回饋,除了期待達到生態復育的目的,也期待綻放台灣的生命力。

圖十五、台灣百合復育現況照片

蝶類生態棲地建立

竹科F12P6、中科F15P1及F15 P3、南科F14P3及F14P5皆於廠區周邊廣植蝴蝶幼蟲食草與蜜源植物,並採用低干擾的養護方式,不僅可以提供多樣化的植物群落繁殖蝴蝶,也可以帶動周遭的動植物生態之發展,進而達成生態保育的目的 圖十六。中科F15P1每年3~5月紫斑蝶遷徙季,成群的紫斑蝶於廠區中覓食,翩翩飛舞之姿態更為園區增添生氣與活力。

圖十六、蝴蝶復育現況照片

退縮綠帶、設置緩衝帶

竹科12廠、中科15廠及南科14廠於人行道與河道旁皆設計有退縮綠帶及緩衝帶 圖十七,以提供更多生物生存的空間,如此不但可減少道路網路對周遭自然環境的直接衝擊,更可作為污染控制的第一道關卡,使敏感脆弱的生物及環境不會因此而受到更大的傷害,如生態河道的植生緩衝帶,除提供水生動物棲息外,亦可利用植物根系攔截污染物及淨化水質,減少生態衝擊。

圖十七、退縮綠帶與緩衝綠帶現況照片

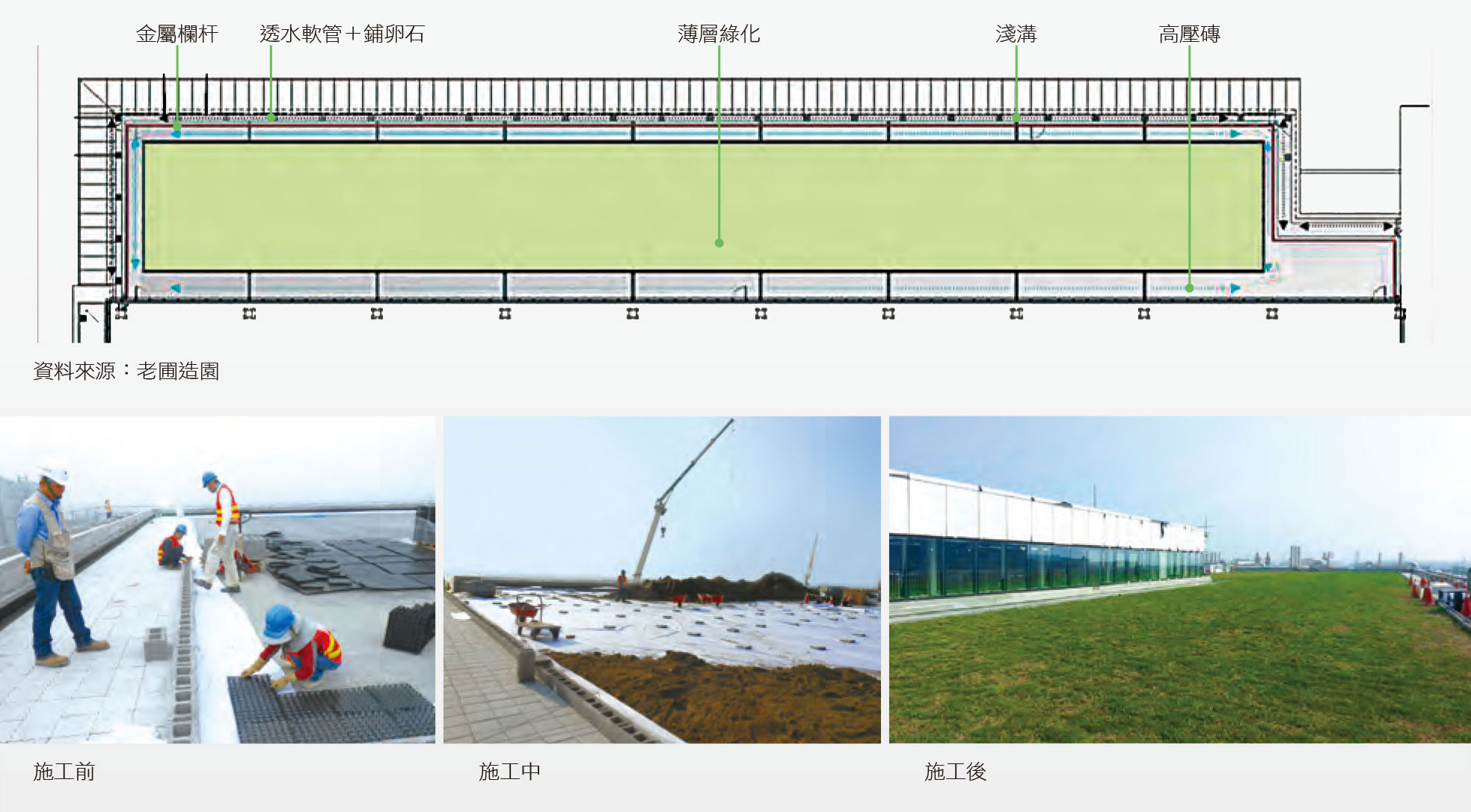

屋頂、露台薄層綠化

於竹科F12P4、F12P6、中科F15 P1及南科F14P5之屋頂或陽露台進行屋頂綠化 圖十八,綠屋頂可有效增加綠地面積和都市中的植物生物量,有利於維持都市大氣中的碳氧平衡,利用鋪設淺薄的輕質人工混合介質,並選擇以維護管理強度較低的植栽種類為主,其低維護特色可符合節能減碳需求,加上綠屋頂兼具多方功能,如建築物降溫、減少光輻射、消除熱島效應、屋頂保溫隔熱等功效,達到提昇環境效益、永續節能之目的。

圖十八、薄層綠化示意圖與現況照片

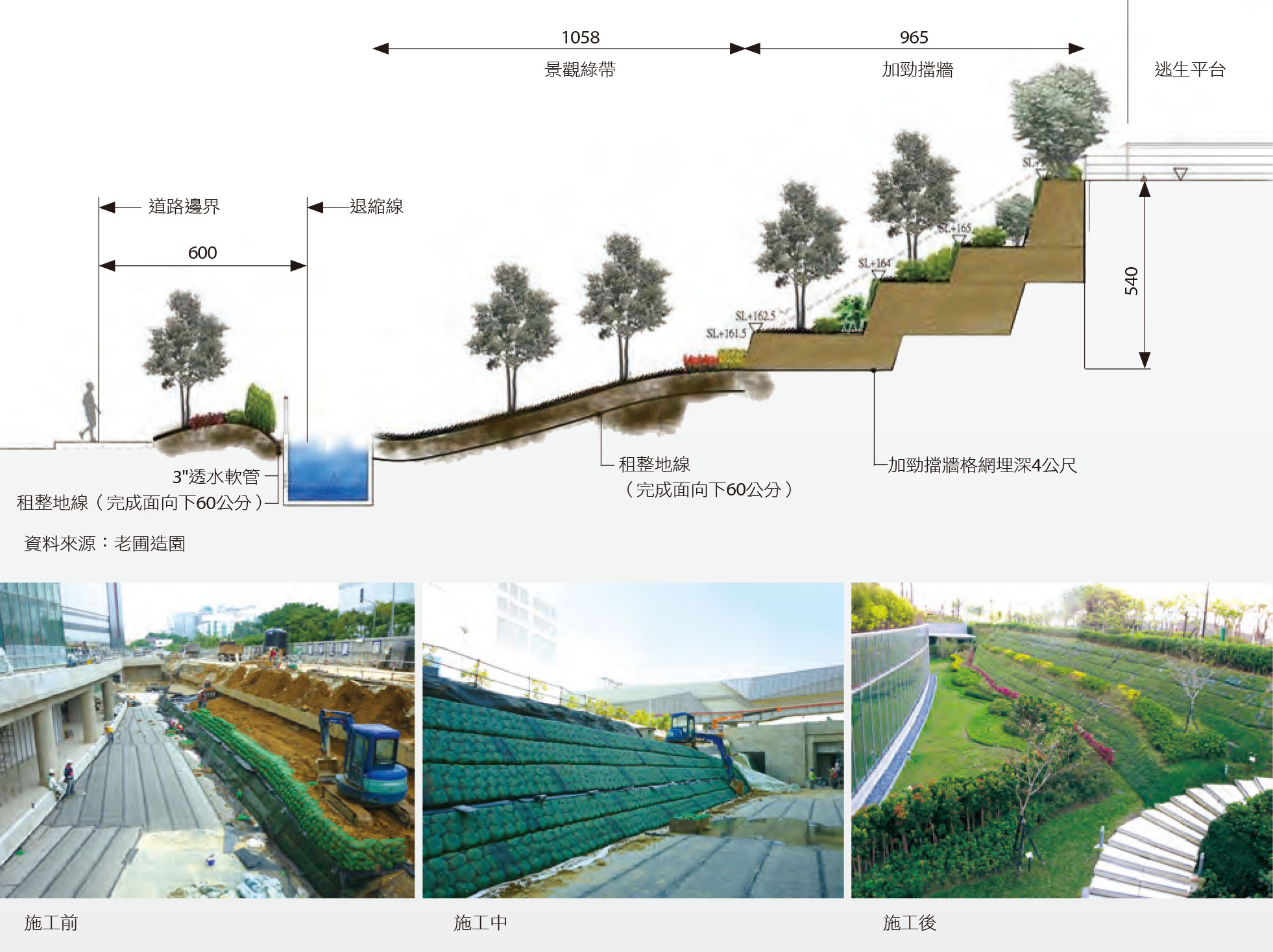

加勁植生擋土牆

廠區邊坡坡度大於30度時應施築擋土牆結構 圖十九,加勁擋土牆相對於傳統擋土牆結構而言,功能性及經濟有效性顯著使其被廣泛的使用,且為提高擋土牆減碳綠化之效益,並增進牆面防蝕能力,加勁擋土牆坡面可依設計要求進行植生綠化作業,使得綠化面積增大,加強生態廊道的功能,目前於竹科F12P6、中科F15、南科F14P5皆有設置加勁植生擋土牆。

圖十九、加勁擋土牆示意圖與現況照片

環保素材的運用

環保塑木木欄杆

位於南科F14P5中央廊道的木欄杆即為環保塑木材質,環塑木製品在保養及維護上可節省大額的維護費,不需額外使用保養漆、護木油維護,其耐腐性良好、使用壽命極長,原木產品的淘汰率高,環塑木產品多年如新,可以減低人類對樹木砍伐的依賴,因此未來木製設施使用環保塑木替代原木,可讓自然永續生存。

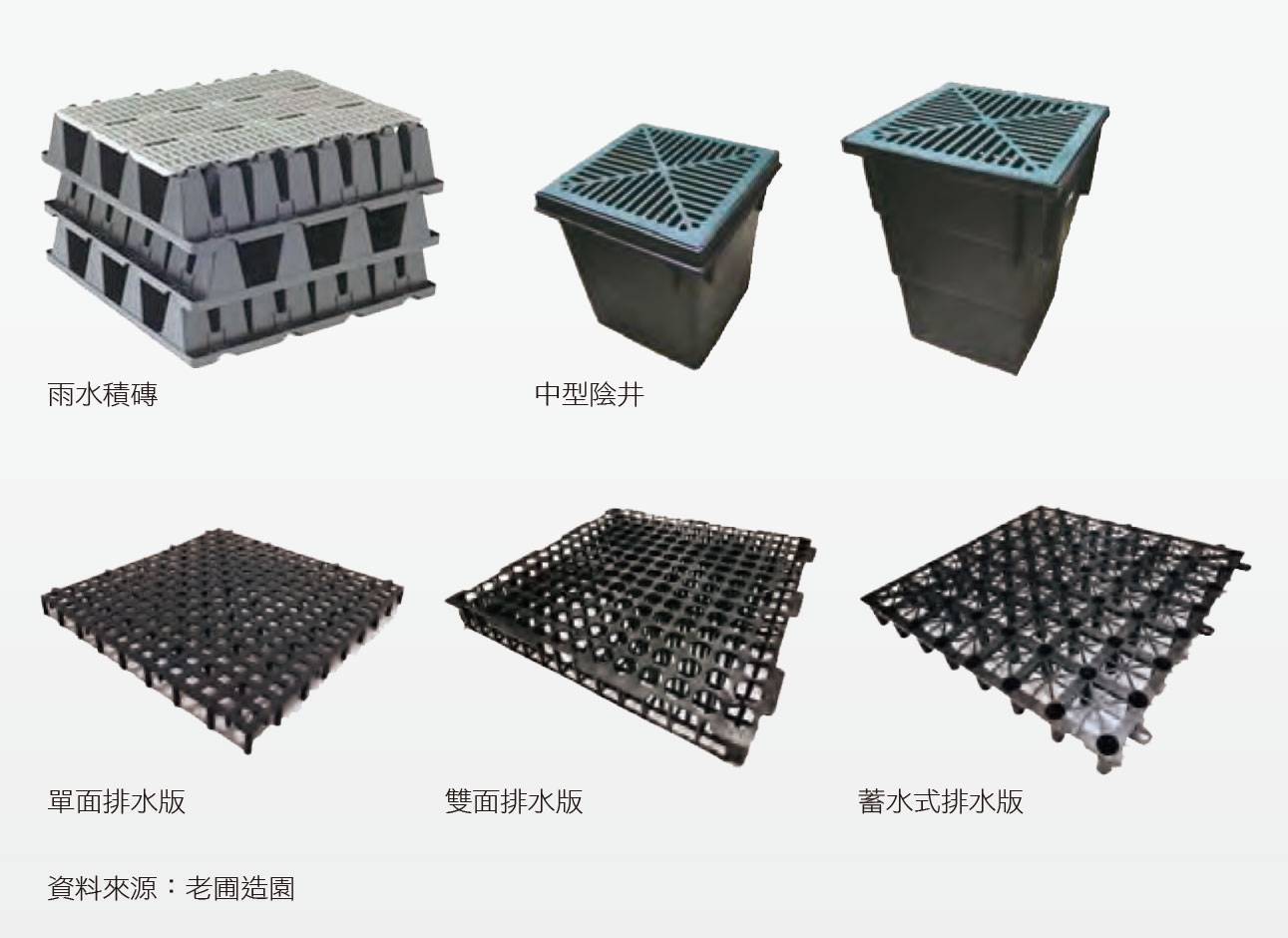

排水資材:pp陰井、雨水積磚、排水板

各廠區內的排水資材皆採用再生塑膠原料回收再製成 圖二十,不但容易加工且環保塑膠原料價格較原生塑料便宜,增加回收資源再利用的機會,回收再生塑料一方面能有效降低資源浪費,另一方面也可達到維護環境生態的效果。

圖二十、回收材再利用示意圖

天然材料運用

運用天然材料不僅可保持自然景觀及維護原始生態,也具有美觀效果,另一方面則能達到適地適用之目的。台積電廠區內使用之景石與踏片皆為基地周邊生產之石材 圖廿一,可降低運輸所造成之碳排放量,所運用之天然木材亦為常見易取得之素材,例如南科F14P3、F14P5河岸景石與踏步石,以及中科F15P3解說區之花台木座椅皆為自然材料之應用。

圖廿一、天然材料運用現況照片

回收木扶手

中科F15P1及F15P3為響應環保資源再生,以包裝機台所用之木棧板回收再利用,加工製成欄杆木扶手 圖廿二,節省不必要之浪費並減少垃圾量,亦可將環保意識落實至廠區生活中,盡一分愛護地球的責任。

圖廿二、回收木扶手現況照片

結論與建議

Van der Ryn & Cowan在1996年提出三個減少環境危機的策略─保育、再生、管理。保育之重點在於藉由延長稀有資源的使用時間,降低物質惡化之速度;再生是指活體組織的修復與更新,積極回復退化之生態系統,以擴增自然資源;而管理的部份則是需持續回饋的管理照料、監測、維護。「景觀」具有變動性並非一成不變,構成「景觀」之元素會隨時間、氣候之變遷有所變化,經由初期的設計,到後期的管理維護,目前世界上關於景觀生態學之研究著重檢討過去的設計方式是否合宜,其經過長時間的生態監測,將得到的數據加以分析,針對現況進行適當的調整與改善。

近年來台積電設立之廠區以「永續」作為擘劃目標,在廠區景觀部分亦以重視環境、與環境融合作為設計概念,根據廠區啟用後相關單位人員之觀察,各廠區之生態景象日趨蓬勃,物種與數量日益增加,為得到更多詳細的生態資訊,建議未來可結合生態志工,建立長期監測系統,並制定定期調整廠區現況之機制,以更符合環境條件與適切性,達到環境永續經營的目標。

參考文獻

- 肖篤寧,1993,景觀生態學理論、方法及應用。

- Van der Ryn & Cowan, 1996, Ecological Design, Washington, DC: Island Press.

- 侯錦雄,2006,公園綠地之景觀永續設計:朝向景觀復育價值的使用後評估,國科會專題研究計畫。

- 吳綱立,2009,永續生態社區─規劃設計的理論與實踐,詹氏書局,台北市。

- 美國西雅圖高點社區網站 http://www.thehighpoint.com/green_living.php

留言(0)