摘要

科技廠房環境的保育 - 中科植栽現況與生態復育展望

台積公司為善盡企業之社會責任、強調生態保育之理念,在中科基地建廠過程中,依植物本身生物學特性配合當地環境及使用目的來進行綠美化工程應用,並採用多樣化的植物種類進行景觀綠美化;目前也已完成部分原生植物之培育與繁殖,可逐步推廣至廠區及周邊學校社區應用,並可做為本土環境教育的最佳素材。展望未來,配合中科廠區附近之氣候、土壤等天然環境條件,應儘可能選擇原生於大肚山當地之鄉土植物(例如:相思樹、刺葉桂櫻、苦楝、琉球野薔薇、降真香、台灣百合),建造出具有在地特色且能與環境相融合之綠美化景觀,應用鄉土植物之做法於初期需較充分之準備期,但長期而言則更為經濟有效;對於屬於山坡保育綠地之廠區邊埵地帶,甚少人為活動接近,建議可利用復育生態學方法來營造為可保護環境的公益性近自然林,也就是建造出300年前曾經存在於本地的自然森林,此將有助於山坡保育綠地快速回復為公益性與生態性森林,並能降低目前優勢的大黍草地發生火燒之風險;未來若有新建廠區之開發建設,近自然林的營造也可當做是生態補償的措施之一。

前言

一個優美豐富的綠色環境將有助於釋放科技所帶來的壓力與潛力。

隨著社會經濟的發展,人們對於環境空間品質的要求也日益提升,在各類建設中的環境景觀綠美化也正日漸受到重視,其中,喬木、灌木、草本等各式植栽是環境景觀綠美化中最重要、最具有生命力的元素。

傳統的環境景觀綠美化較著重於景觀上的美化,而不強調原生種植物的應用,但隨著現今生態保育的思潮以及過去綠美化植栽的經驗,人們正逐漸重視當地原生種植物、與整體生態環境背景的融合、降低日後植栽維護管理成本等觀念,亦即強調生態綠化的潛力與重要性。由於人類長期對土地之開發利用,已致使生態系之結構與功能嚴重退化,由全球超過千餘位專家所完成的「千禧年生態系與人類福祉」一書(MEA 2005)指出,超過1/3的生態系由於破碎化、非永續耕作、污染、外來種等問題而嚴重退化,為解決此一困境,許多經營管理的決策者正逐漸重視以生態復育學(restoration ecology)之方法來恢復生態系應有之結構與功能;而鄉土植物的復育正是環境生態恢復中最基礎的環節,近自然林的營造正是環境生態恢復中最具體的呈現。

台積公司為國家重要企業,在環境保護上更開啟台灣企業之先例,強調完整的基地規劃,將綠地化零為整,可活化自然景觀、復育生態,創造工業成長與環境的共生共榮(台積公司 2014)。本文首先審視目前台積公司十五廠的植栽現況,分析台積公司之中科廠區的自然環境,也介紹復育生態學的應用,同時提出一些未來在生態綠化上有關鄉土植物應用及近自然林營造的建議。

中科廠區的植栽現況

就植物種類而言,目前台積公司中科廠區的植栽可分為五大類:喬木、灌木、藤蔓、地被、水生。實際種植之植栽種類共有237種,其中屬於台灣原生種共有125種,以種類數量而言佔整體比例約53%,而喬木的原生種比例更高達64%,這在各類科技廠房的環境綠美化中算是相當高的比例。

就環境綠化面積而言, 圖一為台積公司中科廠區在建廠之前中後的Google Earth影像,由 圖一上可知,在建廠前廠區原址主要屬於農作區,因此並未對原有的天然植被造成嚴重破壞; 圖一中為建廠之開發過程; 圖一下為建廠後完成初步的環境景觀綠美化之情形。比較上下圖可知,台積公司中科廠區對景觀綠美化的重視,特別是廠區的左側與下方均保留了面積不小的綠地,同時廠區左側也被營造為接近大肚山當地的森林樣貌。

圖一、中科廠區建廠前(2004 年)、中(2006 年)、後(2012 年)之Google Earth 影像

另外值得一提的是,台積公司在廠區內已建造小型簡易溫室花房 圖二,建構材料挑選以環保材質為首選,此溫室採負壓式降溫,所以外部(針織網)、內部(鋁箔)皆有遮陰設計,而內部設有風扇與水簾,透過自動控制設定之溫度,當溫度到達設定值時,風扇會啟動將室內空氣排出並引入空氣行經水簾降溫以達到室內溫度控制的功能,另外還配有給水自動功能及設置簡易雨水回收區。由於台灣百合(Lilium formosanum)是大肚山甚具特色的原生景觀植物(楊國禎2006),目前在溫室內已自行培育許多台灣百合種苗,除了已提供廠區環境綠美化之用,亦可贈送廠區周邊學校及社區做為環境教育推廣之用;粗莖麝香百合(又稱鐵炮百合Lilium longiflorum var. scabrum)是台灣另一種美麗的原生百合花,目前也已種植於廠區綠地,開花後兩種原生百合將可更豐富廠區之綠美化,並做為原生景觀植物之復育示範區。

圖二、廠區內的小型簡易溫室,已培育本地原生植物台灣百合之容器苗

大肚山的自然環境

在考量綠美化植栽時,分析基地的自然環境是不可或缺的前置步驟,因為植物的生長繁衍就是須要配合陽光、溫度、水分、土壤、風等自然環境因素。台積公司中科廠區位處於台灣中部之大肚山上,我們可以從全球觀點下來看看中科廠區的自然環境。

全球下的台灣島

溫度和水分是影響植物最深的因子,溫度從赤道至南北極而漸降,北迴歸線通過的台灣屬於亞熱帶;同時溫度也深受海拔高度而影響,一般海拔上升1000公尺,溫度約下降5~6℃,往高山漸次出現溫帶、亞寒帶。而水分主要是受到大氣環流之影響,原本台灣所處之環境因受到副熱帶高壓籠罩而造成不易降雨的乾燥氣候,然而因為台灣高山林立,能有效攔截冬季東北季風、夏季西南氣流所帶來之水氣,再加諸梅雨、颱風帶來之降水,使得台灣不似同樣緯度下的沙烏地阿拉伯、撒哈拉沙漠,而有較豐沛的降水量。

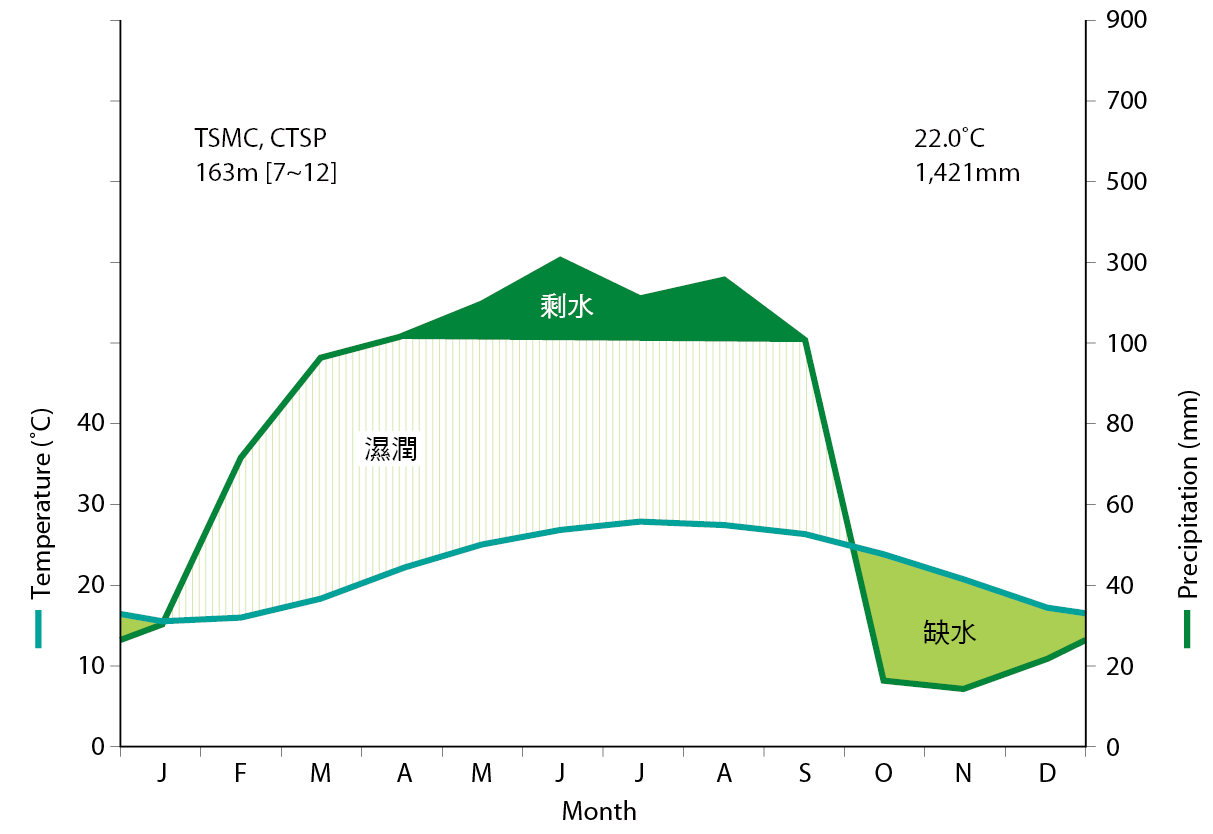

台灣島內的大肚山

溫度主要是受到緯度與海拔高度影響,大肚山之溫度屬於亞熱帶氣候,不似赤道之高溫,也不似寒溫帶之低溫;而大肚山的雨量在冬季因位處於東北季風的雨蔭帶(rain shadow,因高山阻攔水氣,致使背風面雨量減少),因而冬季降雨明顯比夏季少。環境之水熱的配合可以用十分著名的生態氣候圖(ecological climate diagram, Walter & Breckle 2002)來加以說明, 圖三為台積公司中科廠區的生態氣候圖,從溫度軸(左側)可知,本地溫度介於15.2~27.7℃,年均溫為22.0℃;右側降雨軸顯示,本地年降雨量為1421公厘,但冬夏之降雨量差異十分大,主要降雨季節集中夏半年(4~9月),冬半年降雨量因中央山脈阻攔東北季風水氣而十分稀少,這種冬季少雨的情況,與基隆、宜蘭一帶全年都有雨的情況成為明顯的對比。 圖三之溫度與降雨資料可提供十分重要的植栽環境資訊,綜合影響了土壤的水分含量以及蒸發散量,從 圖三可以看出明顯的乾濕季,4~9月是剩水季節(圖三深綠底部分)、10月至隔年1月為缺水季(圖三淺綠底部分),這些資料意味著在4~9月應注意排水問題,而10月至隔年1月則須注意植栽缺水以及東北季風吹襲之情況,在這段期間,繁茂於大肚山上的大黍(Panicum maximum)地上部乾枯,形成荒草地火燒的高峰期;同時在反覆的火燒干擾下,外來種植物—大黍已逐漸取代台灣原生的芒草(Miscanthus sinensis),成為大肚山地區在火燒後的最優勢種(何承穎2008)。這種周期性火燒的大黍草生地,也是阻礙大肚山植物社會演替恢復為森林的主要原因之一。

圖三、台積公司中科廠區之生態氣候圖

土壤與強風

除了氣候的溫度、雨量,及二者配合所影響的土壤含水量以及蒸發散量,土壤也是自然環境的重要因素之一,為植物立足生長繁衍之地。大肚山的土壤在表層主要為紅土,下方為礫石層及砂岩層。紅土屬於酸性土壤,肥力差、粘性強、有機質含量低、土壤微生物活性差(蔡宜峰等1990),有些非原生於大肚山本地可能較無法適應當地的土壤。另外,台積公司中科廠區雖然位處於大肚山之內陸側,但仍會受到海風及東北季風的吹襲;通常植栽由小苗種起,其根系之發育會更健全,因此會比移植的大樹更耐強風吹襲。

原生植被與開發史

在300多年前(1697年)的郁永河之「裨海紀遊」一書中,曾記載本地「林木如蝟毛,聯枝累葉,陰翳晝冥,仰視太虛,如井底窺天,時見一規而已。雖前山近在目前,而密樹障之,都不得見」,可推論中科廠區周邊曾經是林木繁茂的原始森林。而經過百餘年之後,在清道光十二年(1832年)彰化縣志描述大肚山之植被曾經是「山麓樹木陰翳,樵採者行歌互答。郡志肚嶺樵歌是也,今則萌薜無存,已見濯濯矣。」因此,大肚山在經過清代漢人拓墾後,已使得茂密鬱閉的森林,變為童山濯濯的樣貌;其後再經日治時期及台灣光復之後,大肚山遭受更大規模的開發,直至今日幾乎已不見殘存之原始森林。

未來挑戰一 鄉土景觀植物之應用

環境綠化基於目的之不同,可概分為:庭園綠化、生態綠化。在較接近人類活動、觀賞的範圍內,可以將景觀的營造傾向於庭園綠化(明亮單純的庭園,主要是由人為培植花草所構成),而在較偏僻、使用強度不高的邊埵之地,則可以偏向於生態綠化(自然豐富的原始森林,主要是由當地各式各樣的植物所構成)。

庭園綠化所使用的植物種類通常不限於台灣原生種,而大多是園藝業者引進的外來種植物,而且似乎有一定的流行期,道路旁常見的豔紫荊(Bauhinia×blakeana)、黑板樹(Alstonia scholaris)、美人樹(Chorisia speciosa)、小葉欖仁(Terminalia mantalyi)、黃花風鈴木(Tabebuia chrysantha)等都曾經風行過;雖然學界經常鼓勵應用台灣原生的景觀植物,但實際在業界裡,外來景觀植物的大量培育、行銷手法、供應鏈等商業考量卻左右著市場的取向;至今為止,本地原生植物約只佔綠化工程的10~20%而已(李瑞宗2012)。其實在台灣原生植物(native plant)當中也有許多深具景觀價值之種類,只是這些具有綠美化潛力的原生植物仍待市場的開發與應用,諸如陽明山國家公園等目前也正積極發掘自己的在地特色植栽(邱清安2013)。

配合前述所提到的大肚山氣候、土壤等天然環境的背景,可選擇適合於台積公司中科廠區的種類來種植,最簡單的方法,就是從原生於大肚山的當地植物(local plant)種類中來選取景觀植物。 圖四為大肚山當地原生的相思樹(Acacia confusa)、刺葉桂櫻(Laurocerasus spinulosa)、苦楝(Melia azedarach) 、琉球野薔薇(Rosa bracteata),這些原生於大肚山的植物種類,不僅較外來植物更適於中科廠區,也比非原生於大肚山的其他台灣原生種更能適應中科廠區(如只分布於台灣北部、中高海拔的植物,因生態環境之差異,不見得能適應於大肚山環境),這些我們極力推薦的原生植物(native plant)而且是當地植物(local plant),可稱之為鄉土植物(indigenous plant)。種植鄉土植物,除了是生態保育的考量之外,因為這些鄉土植物已與自然環境長期相互調適,將可減少許多人為養護的支出,更能節省日後長期維護的成本,同時也能發揮生態環境與植物本身的在地特色,並可做為環境教育的最佳在地素材。另外,也因為大多數的鄉土植物並非綠美化市場上流通的產品,無法即時購得,因此在前置作業中須要更多時間的調查、採種、培育,而種植鄉土植物的小苗,不僅是自然保育上的考量,也完全符合當地的風土氣候環境。整體而論,應用鄉土植物之做法於初期需較充分之準備期,但長期而言則更為經濟有效。

圖四、大肚山的鄉土植物是綠美化及生態復育的最佳材料

在國際「生物多樣性公約Conven-tion on Biological Diversity」中,除了關切一些人類活動導致生物多樣性的嚴重減少,也強調各國有責任保育它自己的生物多樣性,並以永續的方式利用它自己的生物資源;同時在保育概念上,也從早期偏重於物種的多樣性,進一步擴大到基因多樣性(genetic diversity)、物種多樣性(species diversity)、生態系多樣性(ecosystem diversity)等不同層次的保育。以基因多樣性而言,中科廠區的台灣百合復育可著重於原生於大肚山當地的種源(genetic resources),也就是在基因的層次上,我們復育種植的台灣百合,不僅僅是台灣的原生種(native species),更是大肚山的當地種(local species),因為每一個地方的台灣百合都有其獨特的基因特性。

許多外來植物確實具有良好的景觀價值,因此我們無須將外來景觀植物視為洪水猛獸,將外來植物予以污名化;我們要強調的是,每一個地方都應該具有自己的特色,包括環境和植栽,多採用一些鄉土植物來塑造當地特色,總是會比到處都在種植採用的黑板樹、小葉欖仁等商業樹種更具有深厚的生態底蘊,這或許也是認識當地環境、培養民眾本土情感、企業邁向永續經營的一小環節。 圖四僅例舉出4種適於中科廠區的當地原生植物,其他諸如台灣海棗(Phoenix hanceana)、榔榆(Ulmus parvifolia)、無患子(Sapindus mukorossii)、小梗木薑子(Litsea hypophaea)、烏臼(Sapium sebiferum)、狗花椒(Zanthoxylum avicennae)、朴樹(Celtis sinensis)、灰木(Symplocos chinensis)、白葉釣樟(Lindera glauca)、降真香(Acronychia pedunculata)、小果薔薇(Rosa cymosa)、大肚山薔薇(Rosa pubinervis)等都是很好的在地綠美化植栽材料,而偏好濕潤環境的正榕(Ficus microcarpa)、稜果榕(Ficus septica)、茄苳(Bischofia jabanica)、大葉楠(Machilus japo-nica var. kusanoi)等也十分適合於溪溝或較濕潤的環境來種植。

景觀植物的採用原本就十分具有個人的偏好性,有些人偏好具層次感的樹種、有些人偏好具茂密樹冠的種類、有些人偏好具有四季變化的落葉樹種,因此,景觀植物種類的選擇必須同時考量自身的需求、因地制宜、適地適木的原則,但應在可容許的情況下多加入一些本土的當地植物種類,種植鄉土植物不僅符合生態保育的理想面,也符合日後維護管理的成本面,也就是更為經濟有效。另外,要特別加以注意、排斥的是,有些外來種植物本身不僅生長良好,更具有天然下種繁殖的能力,很容易逸出種植區域而形成入侵植物(invasive plant),進而佔據了本土原有植物的生長空間,也改變原有的動植物關係。在大肚山上一個顯著的入侵種林木就是陰香(Cinnamomum burmannii),陰香原產於中國大陸南部以及印度、緬甸、越南、印尼、菲律賓等地,台灣並非其原產地,但由於陰香之形態接近台灣原生的土肉桂(Cinnamomoum osmophloeum),在人為有意無意之下被大量種植於全台各地,目前在大肚山上已可見到生長良好的陰香,並已開始結實下種逸出,而逐漸成為佔據本地原生植物生育空間的外來入侵種。

未來挑戰二 公益性近自然林之營造

植樹造林依目的可概分為:經濟林、景觀林、近自然林。其中,經濟林即是種植紅檜、柳杉等經濟用材樹種,大多種植於山區,不在本文討論之列;而景觀林可簡化理解為前述之庭園綠化,近自然林(near-natural forest)可理解為公益性的環境保護林或前述之生態綠化,是以國土保安、涵養水源、生態資源保育、調節氣候等公益性任務為目標,應以符合生態原則的思維來建構(楊正釧2014)。

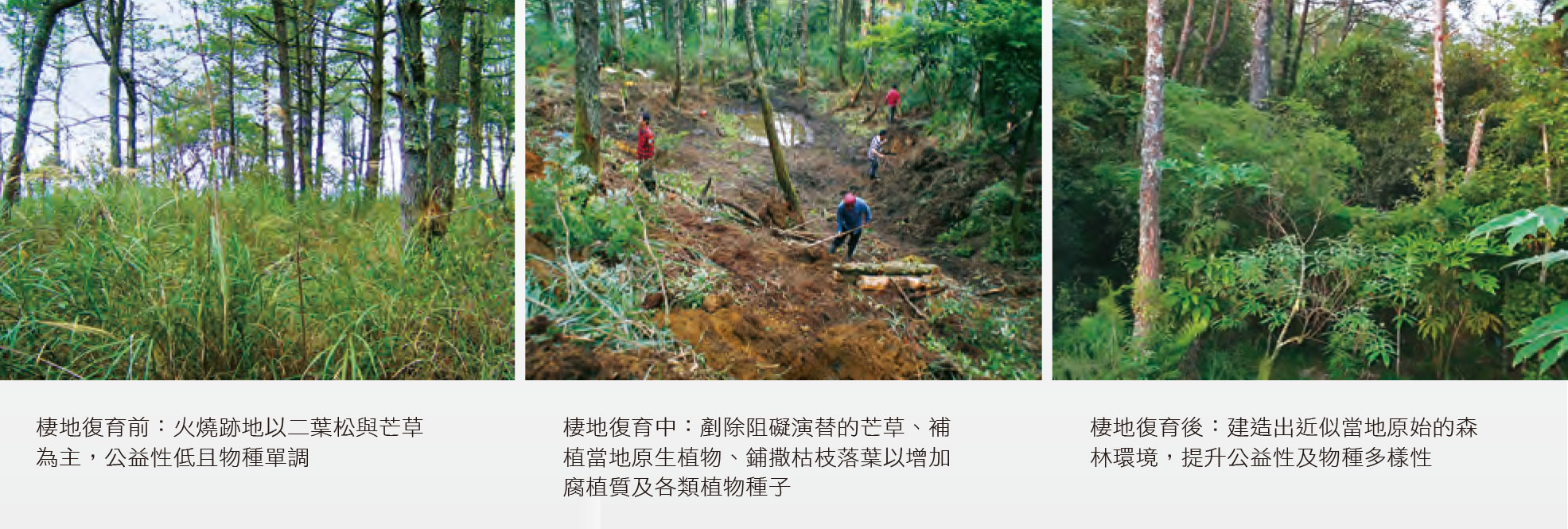

由於喬木是植栽景觀最主要的成分,因此中科廠區之植栽綠化可簡單區分為景觀林與近自然林,也就是前述所提及之庭園綠化與生態綠化。在台積公司的廠房附近、內部、上側、右側,是屬於人為活動較易接近之處,在使用目的上採用偏向於庭園綠化的營造方式自然是無可厚非。然而在台積公司中科廠區的左側與下側邊埵地帶( 圖五之綠線範圍內),較接近山坡保育綠地之性質,人為活動的使用強度也相當的低,因此或許可以考慮利用生態綠化的方法來營造較具公益性且能保護環境的近自然林,並能降低未來此區大黍草生地發生火燒之機率,也就是仿真建造300年前的大肚山自然森林,這並非是一個夢想,而是參照復育生態學、潛在自然植群(potential natural vegetation)、植物社會演替(succession)等理論完全可付諸於實現之行動, 圖六為在印度之生態綠化實施成果,經過不到2年的時間即能在紅土地上建造自然森林(這當然不包括前期的調查、採種、育苗階段), 圖七為我們將火燒跡地改造為近自然林的生態復育計畫,這些案例都可證明以生態復育的手法,可以加速達成健康、完整、自然生態系的恢復。然而,生態復育十分強調鄉土樹種之應用,必須經過調查、研究、採種、育苗等過程,鄉土樹種苗木的種植也須配合季節天候等自然因素,並非如園藝景觀一樣馬上可以從市場上購得苗木、馬上種植。一個簡單但未被普遍接受的概念:種植鄉土植物小苗,在初期綠化效果上不及於種植外來種大樹,但幾年後,適合環境而根系健壯的鄉土植物將很快地趕上外來種大樹,且鄉土植物之價值將隨著時間及其生長,而樹勢強健、樹形優美、不須維護,同時逐漸增加其美感與歷史性以及企業的印記。問題是我們是否能接受此一生態法則,願意於早期投資時間與成本,以利長期的永續性與公益性效益?

圖五、廠區邊埵地帶可利用生態綠化方法營造為近自然林

圖六、藉由生態復育可快速恢復自然森林

相片來源:https://www.facebook.com/afforestt

相片來源:https://www.facebook.com/afforestt圖七、火燒跡地之生態復育案例

有些看法認為可以放任環境進行植物的自然演替(natural succession) ,也就是由老天爺來種樹,但此一觀點的可行性應該是因地而異,在周邊區域仍保有原始森林、土壤理化性質良好且具有植物種子庫(seed bank)的地方,只要去除干擾植物社會自然演替的因素(如火燒),當地的森林即可自然恢復,但在已經完全無天然植被的地方,因為種子來源欠缺、土壤微生物消失、環境微氣候改變等因素,這種由老天爺來種樹的方法恐怕須要數百年才能恢復為原有森林。目前國際生態復育學會(http://www.ser.org/)已有非常多的生態復育成功案例(如 圖七),可以藉由人為力量的介入,加速恢復退化生態系統的結構、功能、公益,提早實現生態系統的永續發展。利用當地原生植物(鄉土植物)所建造的近自然林,在種類組成、結構、抗干擾能力、功能等方面都和天然森林相類似,同時建造之後將完全遵循自然的演替規律,約5~20年即能形成公益森林,所須之時間約僅為自然演替的1/5~1/20。以下為建造近自然林時應包含的原則與步驟:

- 儘可能完全使用當地之原生種植物(鄉土植物),為瞭解當地到底有那些植物種類,可參考既有之調查報告或實施現地的物種清查。

- 儘可能使用較多的植物種類,考慮種間的多樣性(inter-species diversity),以建造複層林、提高生物多樣性、提供野生動物棲息環境,可包括演替早期的先驅樹種(pioneer species,如山黃麻、血桐),以及演替後期的極盛相樹種(climaxspecies,如大葉楠、茄苳)。

- 考量基因的多樣性,最好採用當地的種源,並考慮種內的多樣性(intra-species diversity),亦即採集當地不同植株之植物種子,再加以培育苗木,並配合適當之季節及天候進行栽植作業。

- 生態綠化之操作流程:調查殘存植群→評估潛在自然植群→建構未來森林生態系恢復後之願景樣式(我們所期望建造為何種近自然林的樣式)→多方面選擇適宜的當地原生植物種類→採種育苗計畫及栽植計畫→栽植地整備→多樹種混合密植→栽植後1~2年簡易管理(如:避免小花蔓澤蘭等藤本抑制鄉土樹種苗木之存活及生長)→放任樹種間自然競爭演替→近自然林。

- 生態綠化的近自然林營造工作可以結合於環境教育,讓公司員工、地方居民、學童、志工、一般社會大眾等來共同參與。

結論與展望

植物是構成生態系的主要成分,也是人類生存及生活之所需,其中,鄉土植物已與當地風土氣候環境相互調和,當然是綠美化植栽時最適宜的在地材料。台積公司在建構中科廠區景觀時,已兼顧到原生植物應用與景觀綠美化的需求,注意到物種多樣性的提升,並實踐台灣百合等原生植物種源培育及推廣,除了提升種源保存、擴展植栽綠化面積、生態保育、環境教育等多重意義之外,也有助於企業善盡社會責任與達成永續經營之目標。

從目前中科廠區的原生植物比例以及植栽現況,可知台積公司對於綠地規劃與景觀生態的重視。展望未來,可從應用鄉土景觀植物、營造公益性近自然林兩方面持續努力。

應用鄉土景觀植物

增加大肚山之當地原生種植物(鄉土植物)。目前中科廠區之植栽綠美化已有相當高比例的台灣原生植物種類,未來除了可再增加具有景觀綠美化潛質的原生植物之外,可以更著重於原生於大肚山的種類(如刺葉桂櫻、狗花椒、降真香),增加在地植物的應用,亦即在景觀綠美化之植物種類選擇優先順序上應為:大肚山之當地種>台灣其他區域之原生種>由國外引進之外來種,並且避免種植未來可能會逸出繁殖的入侵種植物(如陰香)。

營造公益性近自然林

將廠區邊埵地帶營造為可保護環境的公益性近自然林。目前中科廠區在公司員工較易親近之區域,已建造出優美的景觀綠美化綠地,未來對於廠區邊埵地帶可利用復育生態學相關知識進行整體生態系的恢復與永續利用,完全採用大肚山當地種植物營造出可保護環境的近自然林,以提升動植物的多樣性、實現生態系統的自我維持與永續發展。同時未來若有新增廠區之開發建設,公益性近自然林的營造也可當做是生態補償(ecological compensation)的措施之一,並可降低大黍草地發生火燒之風險。

參考文獻

- Chiu CA, Lin PH, Lu KC (2009) GIS-based tests for quality control of meteorological data and spatial interpolation of climatic data: a case study in mountainous Taiwan. Mountain Research and Development 29(4):339-349.

- Chiu CA, Wang CC, Lu KC, Lin PH, Tzeng HY (2008) Examination of Semi-arid Regions and Potential Savanna Vegetation in Taiwan. Taiwan Journal of Forest Science23:S23-36.

- Millennium Ecosystem Assessment (MEA) (2005) Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC.

- Walter H,Breckle SW (2002) Walter's Vegetation of the Earth: The Ecological Systems of the Geo-Biosphere,4th edn. Springer, Berlin.

- 王淑媚(2009)鰲峰山森林復育之初探。臺灣大學森林環境暨資源學研究所學位論文。

- 台積公司(2014)從綠建築走向綠色永續。http://www.tsmc.com.tw/chinese/csr/green_building.htm

- 何承穎(2009)大黍為何能在火燒後成功入侵大肚山地區?臺灣大學生態學與演化生物學研究所學位論文。

- 李瑞宗(2012)沈默的花樹:台灣的外來景觀植物。行政院農業委員會林業試驗所,台北。

- 邱清安(2012)復育生態學之初探。中華林學季刊45(2): 287-296。

- 邱清安、王志強、李美芬(2013)陽明山國家公園景觀沿線道路具景觀價值原生植物保存與規劃。陽明山國家公園委託研究計畫,台北。

- 邱清安、曾喜育、王俊閔、吳佾鴻、曾彥學(2012)東勢林場植物資源調查及其生態復育芻議。林業研究季刊 34(1):13-38。

- 金恆鑣(1999)生物多樣性保育概念的形成。1999生物多樣性研討會,行政院農業委員會,台北。

- 許俊雅(校釋,郁永河原著)(2009)裨海紀遊校釋。國立編譯館,台北。

- 楊正釧(2014)如何建構穩定的環境保護林。第九屆環境保護林經營管理研討會,林業試驗所中埔研究中心,嘉義。

- 楊國禎(2006)大肚山上的台灣百合。生態臺灣12:30-34。

- 蔡智豪(2005)台中大肚山竹坑北坑樣帶四年內植群分布與環境因子相關性之研究。靜宜大學生態學系碩士論文。

留言(0)