摘要

近自然林復育

台積公司晶圓十五B廠緊鄰生態資源豐富的台中都會公園,為確保生態系統的永續使用及維持生物多樣性,在廠區興建初期即攜手在地的國立中興大學森林學系,運用近自然林的生態復育理論,推動廠區森林經營與大肚山稀有物種的生態復育計畫。近自然林自2017年營造迄今,成功將原本由大黍、南美含羞草等外來種優勢的荒野草原演替為以喬木為主、垂直複層結構完整的林相。根據調查,近自然林共計復育204種植物,原生種比例達78.4%,其中涵蓋九種稀有植物,包含被農業部評定為易受害(VU)等級的狗花椒(Zanthoxylum avicennae)等。除此之外,我們更持續拓展近自然林的區域,並初步掌握部分稀有植物的繁殖方法,以期在科技發展的同時,能夠保存保育大肚山在地生態,達到經濟與生態共存共榮的願景。

TSMC Fab 15B is located adjacent to the Taichung Metropolitan Park which its biodiversity is very abundant. To ensure the sustainable use of the ecosystem and maintain biodiversity, we worked with the National Chung Hsing University's Department of Forestry during the construction of the factory. We applied the theory of ecological restoration of close-to-nature forest to manage the factory's forest and implement the ecological restoration plan for rare species on Dadu Mountain. Since the implementation of the close-to-nature forest in 2017, the previous wasteland, dominated by invasive species such as great millet and Mimosa pudica, has successfully been turned into an ecosystem dominated by trees, with a complete vertical layer structure. According to investigations, 204 plant species have been restored, with a native species proportion of 78.4%, covering nine rare species, including the Zanthoxylum avicennae, which is categorized as vulnerable(VU) by the Ministry of Agriculture. We have also continued to expand the area of the close-to-nature forest, understanding the reproduction methods of some rare plants. Our vision is to preserve and conserve local Dadu Mountain ecology while advancing technological development, hence achieving a harmonious co-existence of economy and ecology.

1. 前言

依據國際生態復育學會(Society for Ecological Restoration International, SERI, 2004)定義,生態復育(Ecological Resto-ration)指協助已退化、受損或毀壞之生態系統恢復的過程。換言之,生態復育係對已造成破壞的生態系統和生物多樣性,予以重建或加速使受到干擾的生態系統恢復。近年由於氣候變遷所造成的極端氣候災害日漸頻繁,為了緩衝災難衝擊程度,生態復育已成為常見的開發後補償作法,但由於土地成本及復育時間較長等關係,在台灣實際森林生態復育之操作案例尚不普及。目前台灣現存低海拔之原始森林大多被開發殆盡,其中位於中科的台積電晶圓15B廠區位於大肚山,歷史上屬於早期即被開發的土地。根據研究,大肚山台地的森林及農耕地土地利用類型正逐漸流失,開發地及草生地則是面積逐年增加;森林主要轉變為疏林及草生地,疏林亦進一步轉為草生地[3]。植群演變部分,早期因薪炭材之需求而大量種植相思樹林(Acacia confusa),後因薪炭材業沒落,大部分相思樹淪為自生自滅狀態。近年來,隨著大台中都會區的發展,相思樹林緣與林內之人為活動增加,特別是垃圾廢棄物焚燒、墳葬與掃墓活動、戶外遊憩等因子影響,因而林火頻繁,大面積相思樹林逐漸因焚毀而衰退,並淪為大黍(Panicum maximum)為主之草生地[2]。然而在300多年前,郁永河在《裨海紀遊》中記載行經此處所觀,「林木如蝟毛,聯枝累葉,陰翳晝暝,仰視太虛,如井底窺天,時見一規而已。雖前山近在目前,而密樹障之,都不得見」,因此可推論大肚台地原始林相應為蓊蓊鬱鬱,大樹參天的原始森林,對比於今日以草生莽原為主的地理環境大相逕庭。

位處大肚山的台灣積體電路製造股份有公司晶圓F15B廠址原為國軍之彈藥庫,依據「中部科學工業園區台中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)開發計畫環境影響說明書」,本區次生林之樹冠層幾乎由相思樹所構成,林下則以大黍為主;公司秉持企業成長與生態環境共榮的信念,以確保生態系統的永續使用及維持生物多樣性為目標,在廠區建設之前,即以近自然林(close-to-nature forest)營造角度,規劃建構大肚山應有之多樣化原生樹種森林,並以鄉土樹種為目標物種,其中包含狗花椒及天料木等珍稀物種復育,以期能恢復天然林相的自然演替,並與經濟開發達到共存共榮之願景。

2. 文獻回顧

2.1 大肚山環境分析

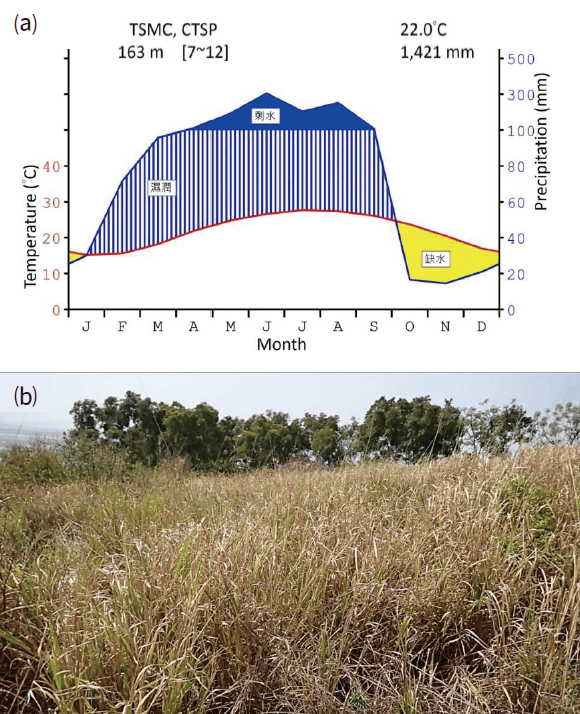

基於適地適種之原則,造林前應先進行環境分析,包括溫度、水分、土壤、日照、風等因子。根據氣象站資料,大肚山年均溫約22.0℃,年降雨量僅1,421mm,由生態氣候圖可知4月至9月的夏季時期雨量最多,為濕潤期,入秋後10月至隔年1月則相對乾燥,為缺水期(圖1⒜),為夏雨冬乾的氣候類型。

大黍屬多年生草本植物,早期因牧草需求引入臺灣廣泛栽植,近年來被列為台灣危害最高的入侵植物之一。由於大黍生長快速加上又比較不耐旱,乾季時產生大量枯落物和燃料累積,容易發生火災,在3、4月雨季來臨前,當地造成火燒次數較多,且平均每次火燒面積達5.52公頃[2],以致每年平均火燒次數約100起[6],而火燒後濕季到來,大黍又可以在這個時候擴展其族群與覆蓋度,直到下一次乾季的到來。隨著像這樣禾草-火燒的正向回饋循環不斷發生與乾濕季的交替,大黍逐漸取代大肚山上的芒草族群(圖1⒝),成為當地草生地的優勢種[4]。

圖1:大肚台地已被極強勢且易火燒的外來種大黍所佔據

頻繁的火燒也導致土壤性質的改變,大肚台地的地質以礫石層為主,頻繁及久遠的農業行為導致土壤淋溶及風化作用嚴重,使得本區70%土壤皆以紅壤為主,紅壤特徵為粘重、密實、強酸性、肥力較瘠薄、陽離子交換能量低[7]。根據針對大肚山重複火燒區域土壤性質的研究[5],火燒會造成土壤容積密度(bulk density)的上升及土壤有機碳含量的下降。總體而言,本區的土壤貧瘠乾硬且保水力差,適合造林的季節集中在及春雨及梅雨期間。

2.2 生態造林方法

生態復育十分講求因地制宜,任何一個生態復育計畫與成本、技術、自然環境、社經條件等息息相關,應具有其各自的最佳處理對策。近自然林理論最早由德國科學家提出,強調尊重森林生態系統自身的規律,實現生產可永續和生態可永續的有機結合。實際作法為 : ➀把單一林分數種結構調整為多種樹種組成的狀態;➁把同齡結構調整為異齡結構;➂把單層的垂直結構調整為多層的林份垂直結構狀態。並透過這些人為調整提升森林的蓄積量、抗自然災害的能力、病蟲害發生減少及水土流失降低,以實現經濟效益、生態效益的雙增長達到森林[8]。

中科台積電廠區為一開發基地,根據李冠賦等人的研究調查[9]大肚台地土壤種子庫的組成,顯示歸化植物為該區土壤種子優勢,數量遠超過原生植物,對潛在自然植群造成嚴重入侵污染,影響其森林自然恢復過程的物種多樣性。因此若單純期望土地能自生演替恢復,放任不做任何處理的情況下恐怕很快就會被外來雜草入侵佔據,因此須要以人力介入的生態復育造林方法來促成森林恢復。生態造林的方法可簡分為苗木出栽(transplanting seedling)、種子直播(direct seeding)、豐增補植(enrichment planting);苗木出栽是最常用的方法,即採種後在苗圃培育苗木,再將苗木種植於造林地上;種子直播是採種後,經適當處理於適宜時機直接撒播種子於造林地,但其技術困難較高、成苗率低;豐增補植是在初次造林之後,再補植某些樹種來改善森林品質,包括補植無法天然拓殖或珍稀的種類,以及在社經文化或生態上有用的種類。值得一提的是,種子直播法因為要篩選到基因優良且可大量結實之母樹不易,且又必須花費時間等待樹木開花結果,在傳統經濟造林較少被應用,一般經濟造林目的在於短時間收成砍伐,因此多以無性繁殖之組培苗或阡插苗居多;但實際上透過種子所萌發存活後之苗木更為健壯,生長適應力高、可減輕後續養護成本,在生態造林上具有成本低、可大面積應用等優點[10]。其中蔡志豪等人於2018-2020年共出栽種植了57種986株大肚山原生植物,存活率皆不低於84%,顯示生態造林的可行性高[11]。另外對於大肚山這類外來草種十分容易入侵繁茂之地,除了使用木本植物直播造林(如圖2山鹽青)之外,也可撒播原生之草本植物(如圖2蠅翼草),以覆蓋裸地並阻止外來草種入侵擴散,有效減少養護後續的困難。

圖2:種子直播是生態復育造林的方法之一

3. 研究方法

3.1 篩選大肚山適宜之植物種類

要恢復大肚山應有之森林,首先應建構本地之參仿(reference)生態系,而建立復育目標樹種清單是參仿生態系的基本要求。在「生態復育實作之國際標準」[1]首要關鍵概念即是:生態復育實作是基於適宜的當地原生參仿生態系,並考量環境之改變,使用參仿生態系做為復育地的模型或目標。

選擇復育目標樹種,可從調查造地林內或周邊的殘存林相著手,中科管理局於2015年所編之本地環境影響說明書中共記錄了89科244屬301種植物;蔡智豪等人透過分析大肚山與鄰近山區(大坑、火炎山與八卦山)的標本紀錄、植群研究文獻,以及現地調查,推估大肚山過去可能存在的樹種,並建議排名前112的樹種應優先被列入復育清單[12];陳玉峯論及大肚台地的生態綠化,也建議了100多種的適宜植物種類[13]。

藉由相關資料的蒐集分析、實地調查、多位專家判斷的共識,我們共列出了153種的復育目標樹種清單。除了目標稀有物種以外,也包括了較能於本地存活的速生樹種如相思樹、苦楝、光臘樹、山黃麻、構樹、山鹽青等,這些種類大多具有骨架樹種(framework species)的特徵,亦殆屬先驅樹種可快速生長,可在較短時間內形成鬱閉樹冠以蔽抑雜草族群,大幅增加存活率並減少後續維養成本。

3.2 採集種子與培育苗木

為準備森林復育所需的林木材料,有必要配合種子成熟之適當季節,廣泛進行復育區原生樹種的種子採集。採集種子之目標樹種主要來自於:

➀結合植群資料及環境因子分析,從中篩選出大肚山之現生及潛在的植群樹種;

➁過去在大肚山苗木種植及種子直播之成效較佳者;

➂實際上當年度可採集獲取到種子的樹種。

林木種子採集後須進行必要的處理,例如楓香果實經乾燥後將種子從圓球型蒴果中脫出、青剛櫟種子則可利用水選法篩選出沈水而飽滿的種子。而種子採集後至播種前(包括於苗圃播種育苗、於現地種子直播造林)常須先因應不同的種子特性加以儲藏,種子儲藏可簡分以下3類(簡慶德 2013):

➀正儲型種子,如楓香等,應將含水率降至5%,密封後放在0℃以下溫度乾藏;

➁中間型種子,如櫸木,種子乾燥後放在5℃溫度儲藏;

➂異儲型種子,如殼斗科及大部分樟科樹種,混合濕介質,放在5℃溫度濕藏。

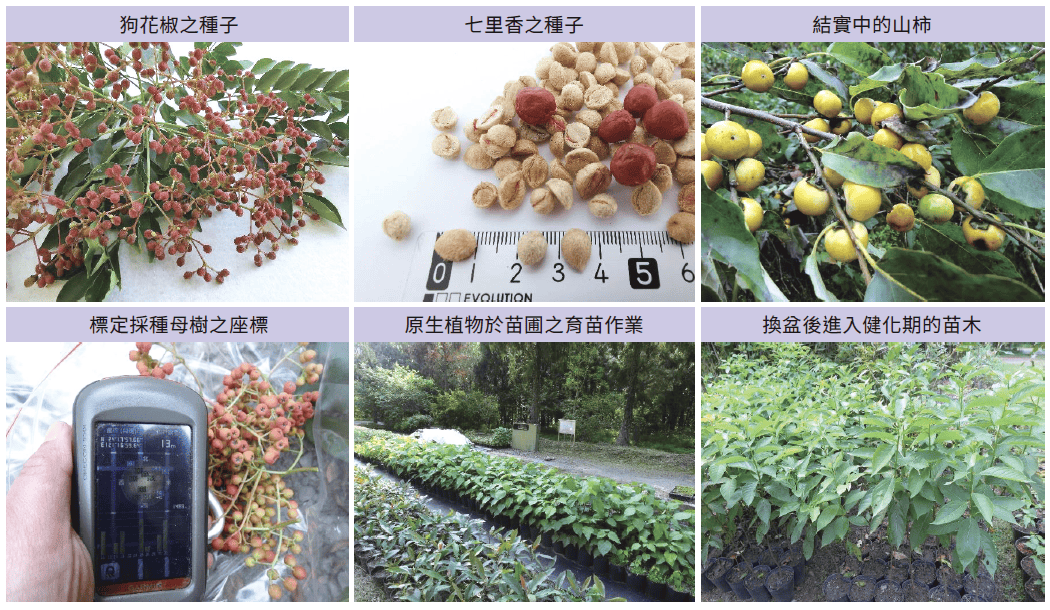

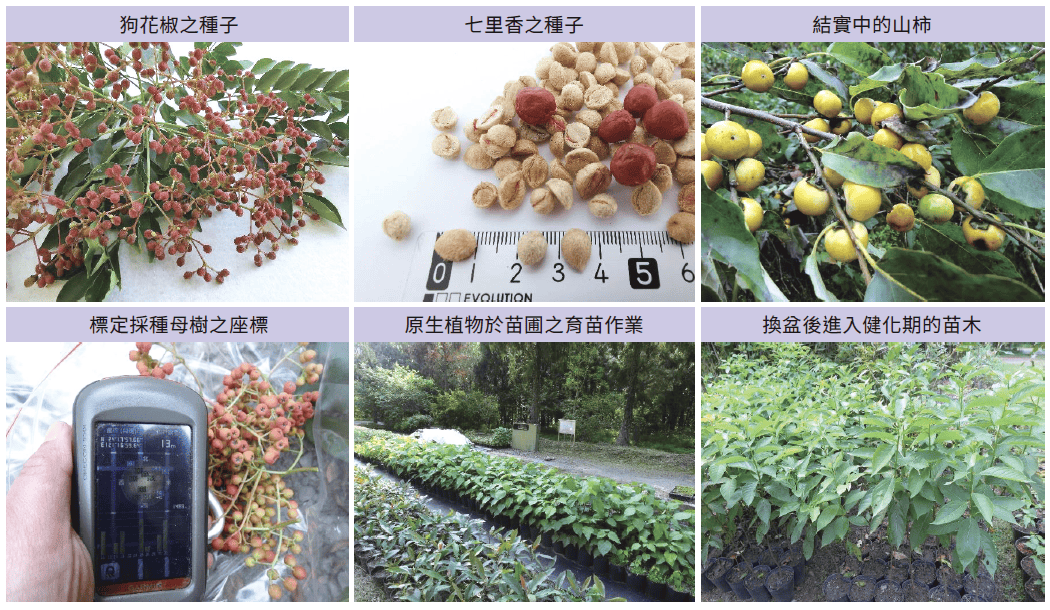

為提供大肚山苗木出栽造林所需之苗木,利用所採集之種子或枝條進行苗木培育。其中,除少數種類以枝條進行扦插繁殖之外,大部分的種類均以種子進行苗木培育,育苗方式包括種子直播育苗、播種育苗箱後再移植育苗,育苗前必須注意種子是否需要預先層積處理,打破種子休眠後再播種。苗木培育之細節及注意事項等,目前國內已有許多育苗專書,可提供育苗相關實務之參考,如:郭幸榮(2007)育林手冊、李明仁(2010)育林實務手冊、林世宗&郭幸榮(2018)育苗造林,此外,黃裕星(2012)曾提出臺灣育林研究的方向、簡慶德(2013)提出18種重要造林樹種育苗作業規範之制定,均可提供育苗相關的專業資料。目前一般育苗書籍或資料,殆以常見造林樹種為主,對於白葉釣樟、降真香、內冬子等具地方特色、之鄉土樹種苗木仍有待進一步累積其育苗相關實務工作。圖3為原生植物之採種與育苗的相關工作案例。

圖3:建造近自然林之種子採集與苗木培育工作

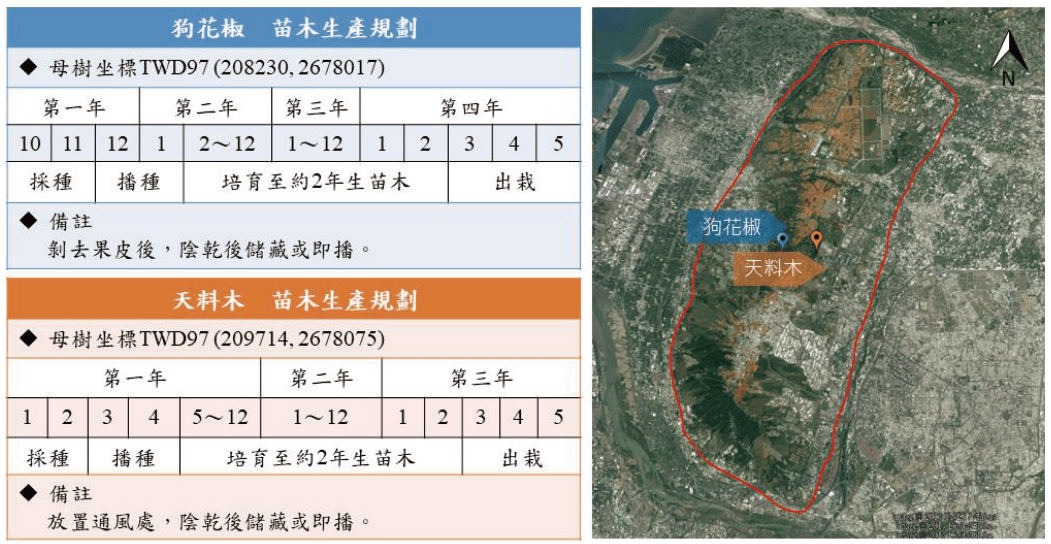

目前本計畫已能掌握狗花椒、天料木等珍稀植物之育苗技術,其相關細節包括標定母樹座標、掌握果熟時節、採集種子、種子處理與儲藏、培育苗木,此等珍稀植物之苗木生產規劃如圖4所示;待苗木逐漸養成大苗後,須於出栽前進行苗木馴化以適應野地環境,再配合適宜季節及天氣進行苗木出栽。

圖4:狗花椒、天料木等珍稀植物之苗木生產規劃

3.3 苗木種植後維護管理

剛出栽之苗木對乾旱、雜草競爭等環境逆境特別敏感,因此有必要針對各種植物所需之生存條件進行調控,以照護其渡過苗木階段,而順利成長為成熟植株。

此外,珍稀植物如狗花椒屬於林下物種,一方面需要其周邊速生樹種之遮蔽保護與改善生育地微環境,另一方面速生樹種若過度生長時將壓迫珍稀植物之生存。為使珍稀樹種可順利成長,有必要施予專業護管措施,其養護工作必須因地制宜,並配合植物各生長階段所需之條件,進行環境調控與周邊植栽修剪,將速生樹種之壓迫競爭轉變為對珍稀樹種之適度蔽蔭及保護。

4. 結果分析

4.1 近自然林營造成效

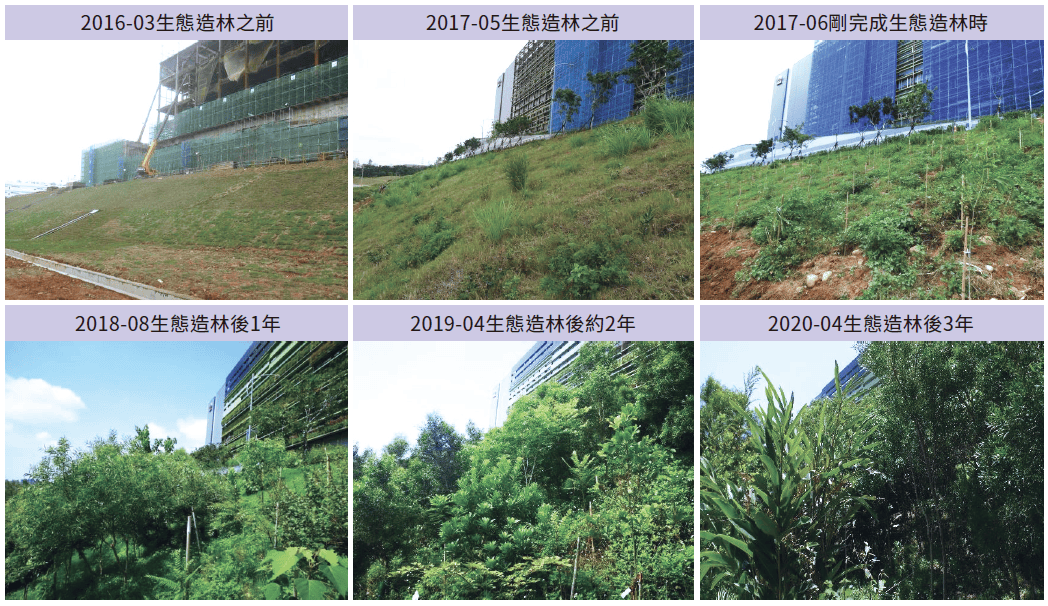

本區於2017年以腐植土及鎂鈣肥進行植穴之土壤改良,並配合梅雨季出栽當地原生種苗木,進行生態復育造林;2018、2019、2020、2023為提升生物多樣性配合林地現況進行多次豐增補植作業,總計出栽了153種5,709株苗木,同時撒播13種樹種共數萬粒種子進行直播造林。經妥善維護管理,近自然林已從原本的單調草生地,演替成蓊蓊鬱鬱、植物種類豐富、複層結構之近自然林(圖5)。

圖5:近自然林之生態造林歷程

其中,除了出栽的苗木之外,也包含許多由種子萌發之小苗,以及珍稀植物,已逐漸發揮生物多樣性、綠覆蓋、抑制外來種雜草、誘鳥誘蝶、景觀綠美化、水土保持、提供枯枝落葉、改善微環境氣候等多種生態功能,目前所營造的近自然林,無論在生態系之種類組成及結構功能均迥異於未實施生態復育的大黍草生地或相思樹林。此外,在大肚山甚易造成火災的大黍,已因近自然林形成鬱閉冠層,致使林下光照不足而抑制大黍之生長,因而降低了火燒發生的風險。

為達到快速成林目的,初期所種植的許多先驅樹種如相思樹、構樹等皆已佔據林內大部分空間,過於鬱閉的林相導致太陽穿透光線不足,已開始影響中下層植物的生長,因此需透過多次的疏伐及結構性修剪,讓光線能夠自然地穿透樹冠到林下(圖6),讓林下的稀有植物有足夠空間可以茁壯成長,同時又不失森林水土保持功能並增進生物多樣性。

圖6:近自然林之結構性修剪使光線能穿透

4.2 稀有植物復育

根據2017年「臺灣維管束植物紅皮書名錄」之標準,大肚山地區之稀有植物包含:極危(CR)之豆梨(Pyrus calleryana)、易危(VU)之狗花椒(Zanthoxylum avicennae)、庭梅(Prunus pogonostyla)、臺灣紅豆樹(Ormosia formosana),接近受脅(NT) 之天料木(Homalium cochinchinensis),近自然林即以這六種珍稀植物為主要復育對象(如表1),逐步進行培育,並於育成苗木後出栽於規劃栽植範圍內進行物種復育,種植位置則配合各植物所需之微環境,包含各種稀有植物生育之最適溫度、水分、土壤、光照等。其中,狗花椒、天料木為本廠址開發前即存在的稀有植物,除了移地復育外,我們更積極培育繁殖,以期除了維持現有數量外,能更進一步擴大其生長族群。

| NO | 紅皮書等級 | 中文名 | 科別 | 學名 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | CR | 豆梨 | 薔薇科 | Pyrus calleryana Decne. |

| 2 | VU | 狗花椒 | 芸香科 | Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. |

| 3 | VU | 庭梅 | 薔薇科 | Prunus pogonostyla Maxim. |

| 4 | VU | 臺灣紅豆樹 | 豆科 | Ormosia formosana Kaneh. |

| 5 | NT | 天料木 | 大風子科 | Homalium cochinchinensis (Lour.) Druce |

在妥善的維護管理下,先前移地復育的狗花椒及天料木每年皆能穩定地開花結實,為我們提供穩定的種實來源,我們也已能初步掌握這兩種植物的繁殖方式(圖7),透過與中興森林系專家苗圃的定期合作,廠內的狗花椒數目從原本的40株成長為130株,而天料木則是從100株增加至140株,已大幅超過當初建廠時環評承諾所要求的數量。

圖7:珍稀植物—狗花椒之育苗繁殖作業

5. 未來展望與結論

台積公司利用快速堆肥系統,透過控制溫度,加速微生物生長的曲線,跳過升溫階段,直接維持在高溫階段,並且持續攪拌翻堆,加速微生物與廚餘的接觸面積,讓微生物與廚餘混和均勻,加速微生物的生長及分解廚餘的接觸面,加速對廚餘的分解,雖然發酵時間由傳統堆肥30天縮短為3天,且肥料品質完全符合農委會雜項堆肥的標準,在有害物的部分,其濃度也遠低於其他農委會推薦品牌的有機質肥料。

實際利用種子發芽及小白菜生長的試驗結果顯示,利用微生物及控制穩定溫度的快速堆肥產出的廚餘肥,對種子發芽沒有產生不利的影響,平均發芽率96%,遠高於環保署對於再利用肥料產品的要求(>80%),而小白菜試驗則顯示,肥料使用並非越多越好,公司所產製的廚餘肥,不論是在環境控制箱中生長的小白菜,或是自然環境生長的小白菜,10%的混拌比例是最佳使用量。

台積公司每年有大約1600噸廚餘,以20%的轉化率計算,每年至少可產出320噸廚餘肥,雖然1600噸廚餘佔全公司廢棄物總量千分之一,對於廢棄物減量影響不大,但以台積公司「零廢棄」的精神而言,廚餘肥是一指標性的產品,象徵再少的廢棄物台積公司也希望實現其重新再利用的價值。

參考文獻

- Tein McDonald, Justin Jonson and Kingsley W.Dixon(2016) National standards for the practice of ecological restoration in Australia.Restoration Ecology(24)4-32pp.

- 林朝欽、邱祈榮、陳明義、蕭其文、曾仁鍵 (2005)大肚山地區林火危險預測模式之推導。中華林學季刊38(1):83-94。

- 邱祈榮、薛怡珍、劉宇安、賴彥任(2012)台中大肚山台地土地利用及地覆變化趨勢之分析。都市與計劃39(1):25-50。

- 何承穎(2009)大黍為何能在火燒後成功入侵大肚山地區。國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所碩士論文97pps.

- 陳泳升(2012)重複森林火燒對台灣中部大肚山保安林土壤性質之影響。國立臺灣大學森林環境暨資源學研究所碩士論文97pps.

- 張集豪、章錦瑜(2004)大肚山地區火燒與植被關係之研究。林業研究季刊26(4):1-10。

- 潘開華(1985)臺中縣市山坡地土壤調查報告。臺灣省政府農林廳山地農牧局出版。

- 邱志明(2010)台灣人工林經營新思維—師法自然,近自然林的經營。林業研究專訓17(5)7-12。

- 李冠賦、王偉、曾喜育、曾勝華、郭礎嘉、林嘉言 (2018)從大肚臺地竹坑北坑的土壤種子庫組成特性探討其對森林復育影響。農業工程學報64(2):30-48。

- 邱清安、郭嘉宜(2019)以臺灣赤楊種子直播進行武陵廢耕地造林之探索性研究。林業研究季刊 41(2):115-131。

- 蔡智豪、吳盟慧、蘇夢淮(2021)臺中大肚山台地生態造林實務之研究。森林資源永續發展研討會。

- 蔡智豪、蘇夢淮、陳欣一(2018)推估臺中市大肚山的天然林植群。臺中學國際研討會:2-16。

- 陳玉峯(2016)有容乃大。402頁。

留言(0)