摘要

環評開發案之空氣污染物與溫室氣體抵換執行策略與挑戰

Keywords / Air pollutants11,greenhouse gas(GHG),Total cap,Offset2,environmental impact assessment(EIA)2

為減少園區開發對環境的影響,寶山以後興建的新廠均依環評意見承諾執行空氣污染及溫室氣體增量抵減。本文為綜整我國現行空污及溫室氣體增量抵減之法規及制度,並以寶山新廠實際執行情形為例,說明執行增量抵換所面臨的挑戰及因應對策。現行法規要求開發單位需自行籌措抵減量,然政府相關配套法令尚不完善,環保署建立的媒合平台目前亦僅限於車輛汰換方案,尚無公部門統一建立的公開資訊平台,私人企業源頭上無法掌握零散的抵換資訊,造成執行困難。公司除積極與環保署協商促使政建立統一資訊平台外,亦透過與其他政府機關及專業顧問公司/法人機構合作協助媒合抵換對象,以期可取得空污及溫室氣體抵減量,讓新廠如期運轉。

To minimize the environmental impact of development in the Science Park, all construction activities behind Baoshan Park must strictly adhere to the recommendations provided by environmental impact assessments(EIA). This commitment extends to the reduction of air pollution and greenhouse gas (GHG) emissions. This article offers an overview of the current regulations and systems in Taiwan pertaining to the reduction of air pollution and GHG. Using Baoshan Park as an example, it explains the challenges faced and strategies employed during the implementation process. Under existing regulations, the developers are required to independently procure measures for mitigating both air pollution and GHG. However, the supporting legislation in this regard is not yet comprehensive. Currently, the Environmental Protection Agency(EPA) has only established a matching platform exclusively for automobile upgrade Incentive programs. Furthermore, private enterprises often struggle to access scattered information on emissions reductions, which complicates the implementation process. In addition to active negotiations with the EPA to establish a unified information platform, TSMC collaborates with other government agencies and professional consulting firms/corporate entities to facilitate matching for offsetting emissions. The objective is to acquire offsets of air pollution and GHG. Ensure the smooth operation during the operational period thereby.

1.前言

為減少開發行為對於環境影響及響應國際淨零碳排之目標,行政院環境保護署(簡稱環保署)規範新設污染源規模達一定之廠商,將以經濟誘因執行污染物管制措施,如空氣污染(簡稱空污)及溫室氣體抵減等。

環保署參考美國新設污染源之抵換作法與南加州ReCLAIM program之空污削減精神,建構國內總量管制之法源基礎,將防制區管理與區域總量管理制度納入空污法中,於104年6月30日公告高屏地區空氣污染物總量管制計畫,將高屏地區列為台灣空污總量管制區。而總量管制的理念為限制排放,新設污染源需取得管制區內其他污染事業單位之排放量下降之削減證明,才可操作營運。

此外,在面對全球減碳趨勢及零碳排(碳中和)行動下,為加強新設溫室氣體排放源增量管理,環保署於109年3月27日發布「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」,後於112年1月19日公告修正抵換來源,本法規範開發行為需採最佳可行技術(Best Available Technology, BAT),以有效控制溫室氣體排放量,並以協助開發行為範圍外之排放源減量方式,做為溫室氣體增量抵換的取得來源。

目前環保署規範之空污及溫室氣體抵減,均有限定範圍及對象,如空污抵減僅規範於高屏總量管制區,溫室氣體抵減則為規範達一定規模之園區或廠商等,然近年國內環保意識抬頭,且台積公司作為全球環保標竿企業,故不論是否達法規之規範對象,於環境影響評估(環評)過程中,均被要求執行空污及溫室氣體抵換,故此,公司除精進防治設備以減少污染物之增量,亦需透過輔導其他排放源進行減量,然現行環保署對於污染物抵換來源及交易制度尚不完善,如污染物減量方法之認定、輔導減量之對象及污染物削減交易等,故本文透過綜整污染物抵減之相關法規及執行狀況,明確建立污染物抵換策略,主動減輕環境負荷,創造永續居住的生活環境。

2.文獻探討

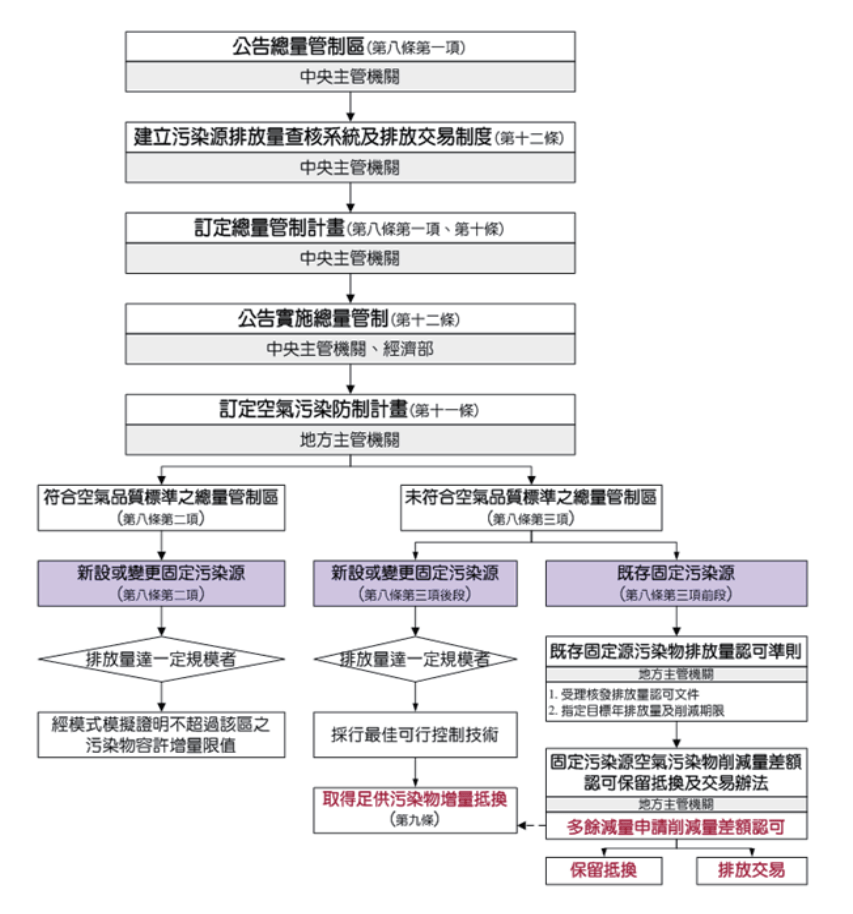

2.1 台灣空氣污染物抵換執行架構與現況

環保署「高高屏地區總量管制計畫」之架構如圖1所示,可分為符合及未符合空氣品質標準兩類,其中,在未符合空氣品質標準之總量管制區中,既存固定污染源需取得排放量基準值,並按空氣品質需求削減其排放量,其污染物之削減量可保留廠商自行使用或作為排放交易;而達一定規模之新設或變更固定污染源,應採用最佳可行控制技術(Best available control technology, BACT),並自輔導其他污染源(含固定源、移動源或逸散源等)或排放交易機制取得抵換量,以此達到區域空品總量管制目的。

圖1:高屏總量管制架構圖

總量管制計畫管制之污染物種類,包含:粒狀污染物(PM)、硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)及揮發性有機物(VOCs),且為增加管制效益,將管制計畫分為兩期程,各期程目標如下:

❶第一期程目標:既存固定污染源指定削減目標為百分之五(即區內既存固定污染源之各管制污染物認可排放量達本法第二十一條第一項指定公告應申報年排放量者,該管制污染物指定削減量為認可排放量之百分之五);新設或變更之固定污染源污染物排放量達一定規模者,應採用最佳可行控制技術,並取得足供抵換污染物增量之排放量。

❷第二期程目標:於第一期程結束前半年,依空氣品質標準達成程度、高屏地區產業發展情形、空氣品質改善情形及第一期程實施成效,檢討評估訂定第二期程目標,並修正公告計畫,其辦理事項包含:➀掌握第一期程計畫目標執行成效;➁檢討並增(修)訂空氣污染管制策略;➂總量管制第二期程之減量目標及期程;➃訂定高屏地區內直轄市、縣(市)應負責削減之污染物種類、數量及期程;➄訂定既存固定污染源指定削減對象及作業方式。

2.2 台灣溫室氣體抵換執行架構與現況

面對全球氣候變遷挑戰,環保署於104年通過「溫室氣體減量及管理法」 (溫管法),將 2050年長期減量目標入法,而為了與國際淨零排放趨勢接軌,加速減碳作為,於112.2.15將法案名稱修正為「氣候變遷因應法」公告,修正重點包含:➀將2050淨零排放目標入法;➁跨部門整合以提升層級強化氣候治理;➂增訂氣候變遷調適專章;➃強化排放管制及誘因機制促進減量;➄徵收碳費專款專用等。

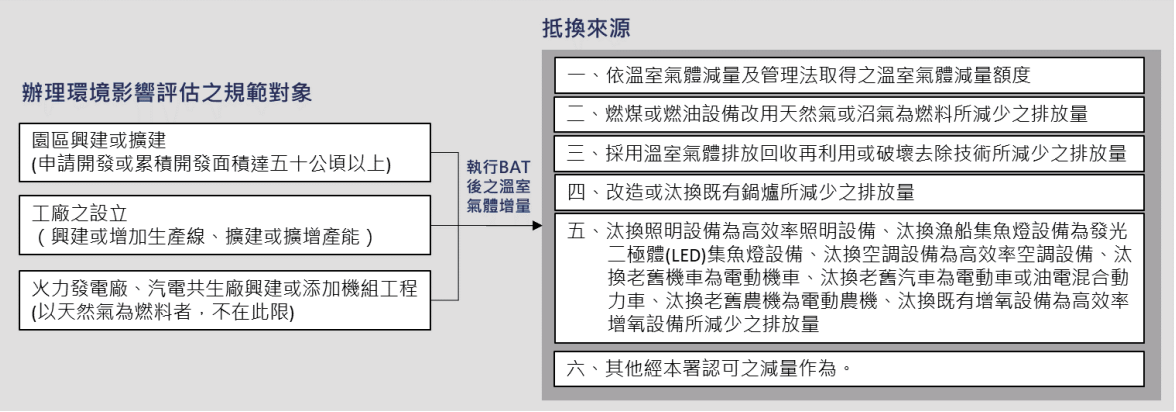

然由於我國仍處經濟發展階段,經濟活動不免仍須開發行為,為考量開發行為溫室氣體排放量增量恐加重氣候變遷現象,環境保護署爰訂定「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」(簡稱溫室氣體抵換原則),據以推動開發行為溫室氣體排放量增量抵換事宜,促使開發行為採用最佳可行技術,有效控制溫室氣體排放量,並以協助開發行為範圍外之排放源減量方式,取得抵換溫室氣體增量之排放量,降低開發行為對環境造成影響。

該原則適用對象及可執行之減量措施如圖2所示,符合原則之規範對象於通過環評審查後,需向環保署提出取得溫室氣體抵換量執行對象、作法、執行期程及預估溫室氣體減量等,經環保署審查通過後開始執行。開發單位每年需執行至少10%溫室氣體增量抵換,連續執行10年。而為因應氣候變遷法公告,環保署於112.7.5預告修正本原則,並將本原則提升至「法規命令」要求,修正名稱為「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」,修正重點主要為擴大應進行抵換之事業範圍,把需進行環評之新設事業及高樓建築均納入管制對象;而已通過環評之開發案,其變更內容後的溫室氣體增量達10%以上者,也需進行增量抵換。

圖2:環保署溫室氣體抵換原則規範對象及執行措施

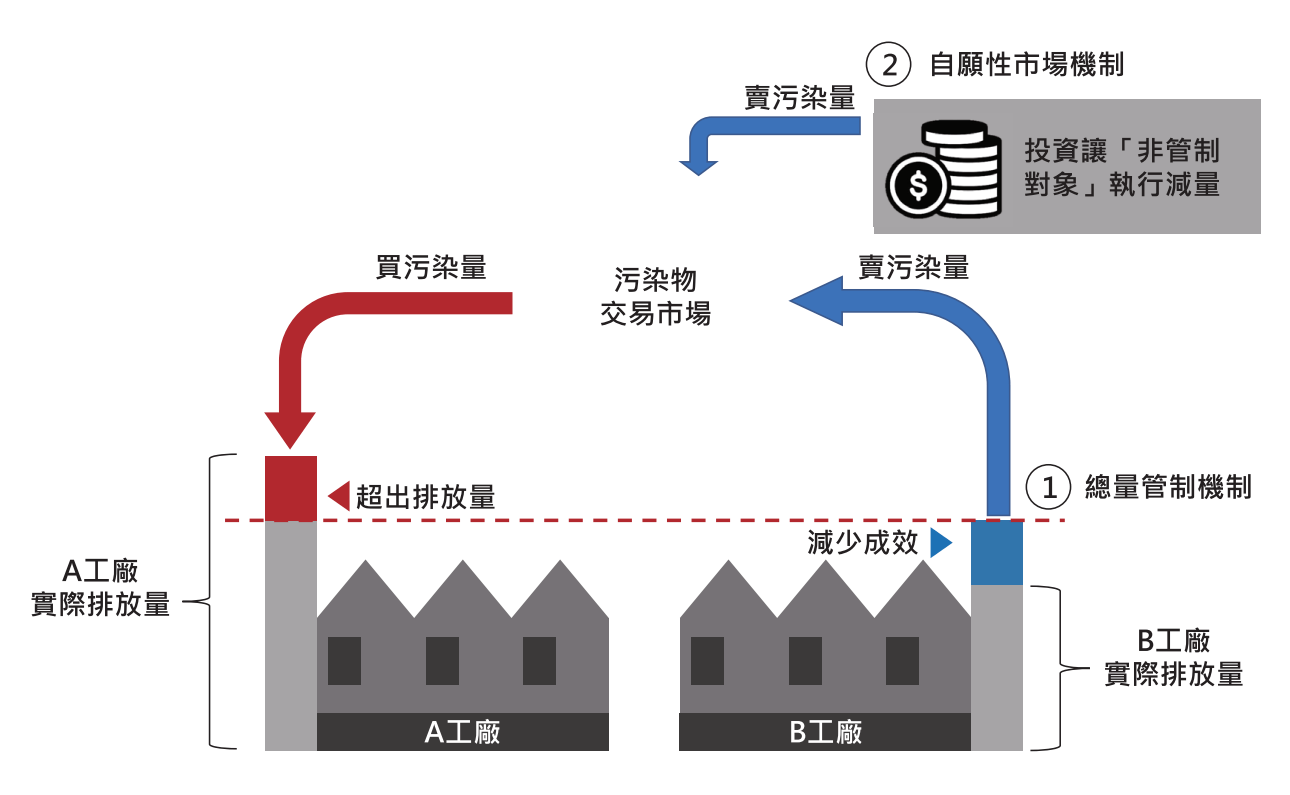

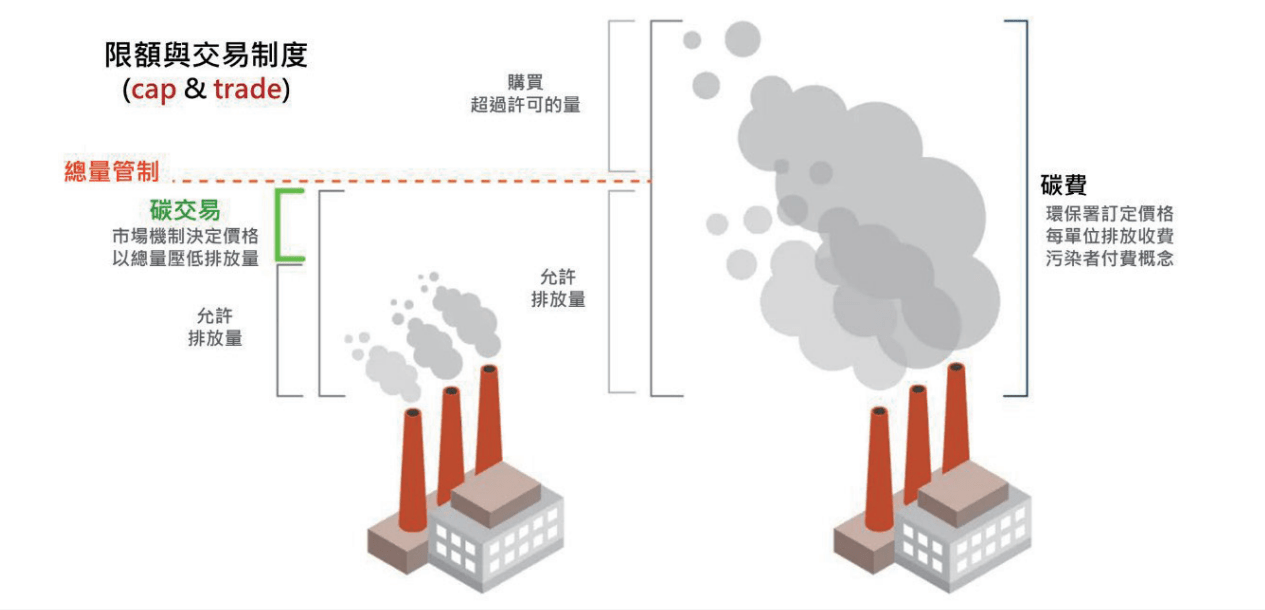

2.3 污染物交易抵換制度

污染物抵換量的產生,主要可透過兩種不同方式,分別為:➀透過政府強制性的總量管制;➁在自願性市場產生(示意圖如圖3所示)。總量管制下的污染物交易量屬於強制性的管制措施,在此機制下,政府會為排放總量訂定上限,並依產業別核配給企業排放污染的額度,假如企業的排放超過額度,就需要在市場中購買抵換量﹔反之,若企業減排相當成功,排放量低於核配額度,多出的額度就會轉換成抵換量,可讓企業在交易市場中拍賣,獲得利潤。另一種抵換量則來自自願性市場,當企業主動透過不同的方式支助其他單位進行減排,並透過相關機構認證減排量後,即可在市場上販售或進行抵換。

目前僅高高屏地區有空污總量管制機制,且為增加市場交易制度,環保署於110.07.09修正「固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」,並於111.06.14公告「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣辦法」,透過總量管制的制度,促進空污交易,以此帶動產業轉型。

圖3:污染物交易制度示意圖

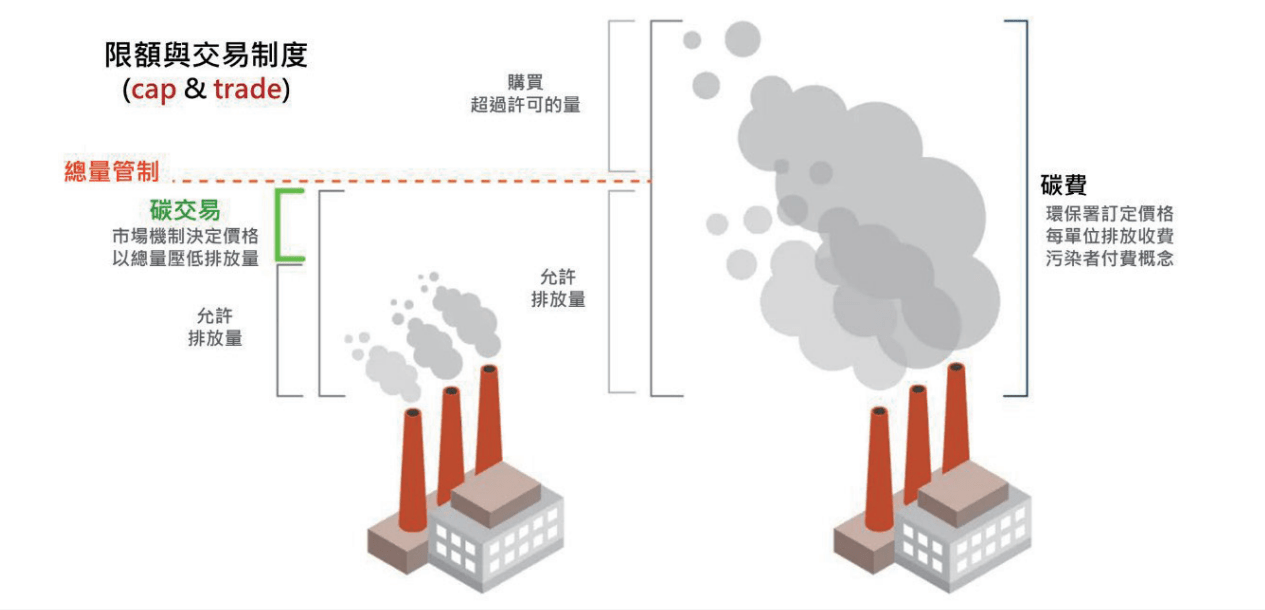

氣候變遷法對於減量策略的規劃中,包含:➀徵收碳費;➁盤查登錄與查驗;➂效能標準額度獎勵;➃抵換專案額度獎勵;➄總量管制與排放交易;➅溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法等。依前述規劃可知,政府規劃採「碳費」及「碳交易」兩者並行,以經濟上誘因達到實質減少溫室氣體排放的目標,兩者差異比較如圖4所示。

然政府尚未公佈碳稅費用,而碳交易制度也無實際成交紀錄,現行碳權取得的相關規範僅為:➀依溫管法取得之溫室氣體減量額度;➁溫室氣體抵換原則之減量措施。

圖4:碳費與碳交易之比較

2.4 污染抵換量取得之困難

公司未來執行之園區環評開發案,無論是否符合法規管制對象,均會被要求執行污染量抵減,然而,國內法源規範尚不完善,且公部門審查制度不明確,造成開發單位難以取得抵換量,以下簡述空污及溫室氣體抵換量取得之困難。

❶空氣污染

國內空污交易制度,已由「高高屏地區總量管制計畫」中建構,然由於交易價格由市場機制決定,不同污染源的價格變動幅度也非常大,此外,自實施總量管制以來,亦出現「持有者惜售」的狀況,導致交易市場冷清,造成開發單位取得抵換量不易或是交易金額差異過大。故此,環保署公告「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣作業辦法」(111.06.14),促使業者於期限內執行抵換,若未使用則需釋出部分削減量於主管機關,主管機關握有總和50公噸以上之削減量後,即可舉辦公開拍賣,增加市場交易機制。

然而,總量管制僅限於高屏總量管制區,導致於其他空品區執行開發行為之空污抵減時,無法透過市場交易平台購買,需自行找尋願意接受輔導減量之廠商,造成許多開發案難以在該空品區達成空污排放量抵換,而各案輔導減量之廠商亦需與主管機關確認減量對象及計算方式,易導致輔導減量成效不彰。

❷溫室氣體

我國於2022年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,依碳排類別可分為碳匯(即負碳技術)、電力、非燃料燃燒(即工業製程)、運輸及商業住宅(即建築)等五大類,然目前可執行之抵換專案及抵換原則所列項目(圖3),多屬於能耗類(如電力、工業、運輸等),無建築及碳匯等抵換方式,且各方案可取得的減碳額度少,減碳對象須自行媒合,且所需收購數量太過龐大,企業若無政府支持,難以獨自執行。

而可取得較大額度的抵換來源,為依「溫室氣體抵換專案管理辦法」的抵換專案,該專案為依照ISO14064-2 計畫型減量活動,並參考聯合國清潔發展機制(CleanDevelopment Mechanism, CDM)作法,然因抵換專案仰賴國際減量機制及減量方法,限制了國內廠商可執行的減量措施,且目前核定之抵換專案所取得的額度,大多為排碳大戶,市場上幾乎無流通額度,造成抵換來源不足。

此外,依氣候變遷法(112.2.15),除將2050年淨零排放入法外,也規劃分階段徵收碳費,期以經濟誘因降低排放量,並運用溫室氣體管理基金收入推動國家淨零碳排目標。然依氣候變遷法第二十四條規定,「事業新設或變更排放源達一定規模者,應依溫室氣體增量之一定比率進行抵換。但進行增量抵換確有困難,向主管機關提出申請經核可者,得繳納代金,專作溫室氣體減量工作之用。」

承上述可知,企業已面臨執行溫室氣體抵換困難,雖依法可以代金取代,然法規定義中「抵換確有困難」之認定具有爭議性,且單位代金收費亦不明確,企業所面臨之問題仍無法解決。

3.執行策略與方法

3.1 空氣污染

寶山一期環評案為第一例於高屏總量管制區外需執行空污抵減之園區,承諾項目為針對硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、揮發性有機物(VOCs)及細懸浮微粒(PM2.5),其抵換方案主要依據環說書內之規劃,且抵換對象不與地方政府執行事項之減量對象重複,並以「行政院環境保護署審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」計算空污抵換量。

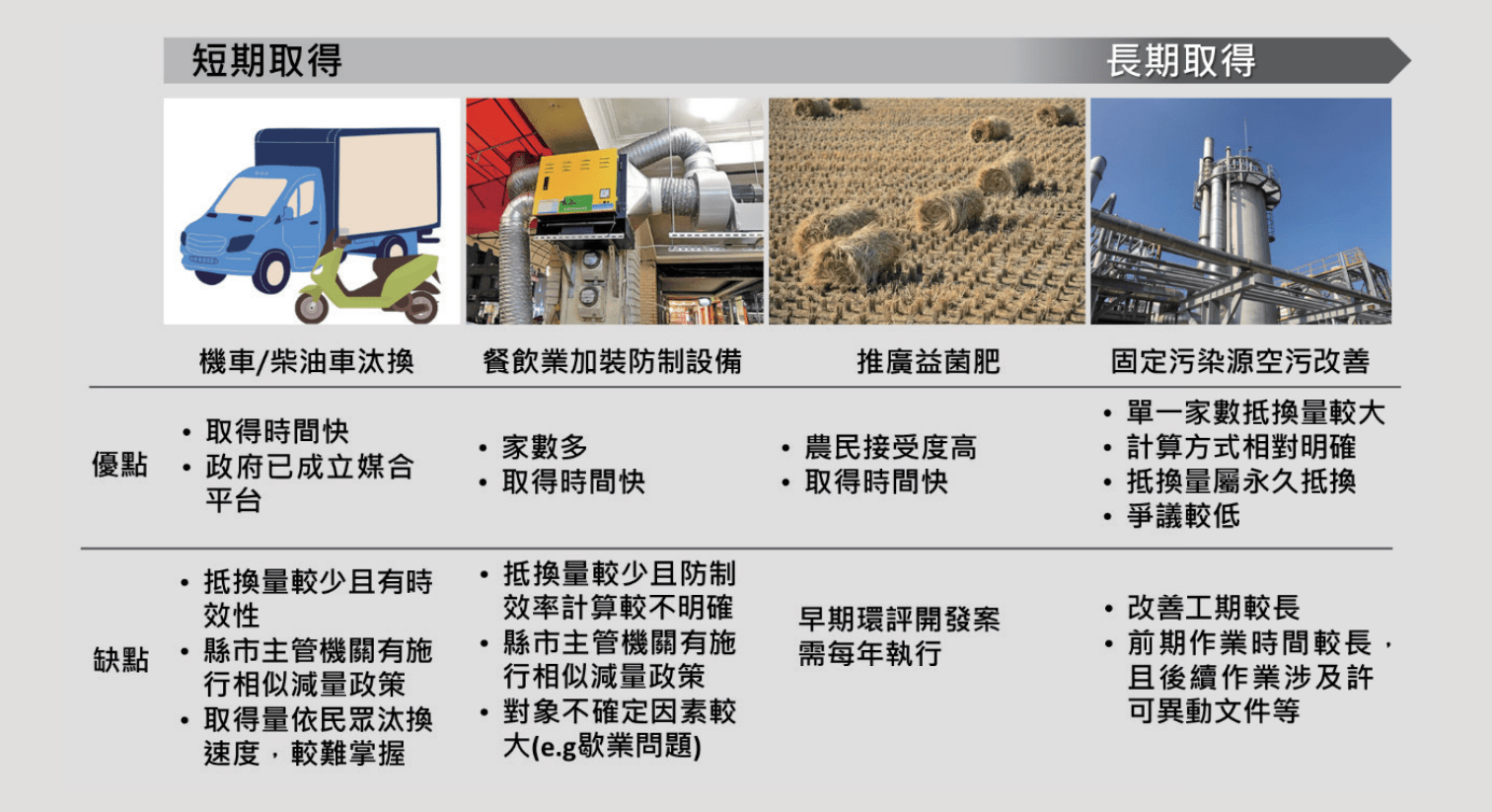

抵換策略為考量污染源之特性,採階段性抵換方案,規劃短期先以移動源及逸散源改善取得部分抵換量,長期則以固定源污染改善取得之永久抵換量為主,抵換方案說明如圖5所示。

由圖5可之,固定污染源防治設備的改善,可取得較大的抵換量,然環保署於107年開始執行「改造或汰換鍋爐補助辦法」並於109年加強管制鍋爐排放,故多數公司場所均已完成鍋爐汰換,造成媒合不易且可取得抵換量少。此外,污染物屬自由交易市場,於媒合過程中,亦有交易金額無法達成雙方期許之問題,易造成媒合失敗。依寶山園區一期空氣污染抵換量取得之經驗,為避免影響到污染量取得時程規劃,後續執行策略可朝以下規劃;抵換方式取得策略如表1所示:

- 與專業環保顧問合作,主動掌握具減量空間之對象並協助與管理局及環保局合作協商,取得需求之抵換量。

- 透過環保署建立之移動源汰換平台執行,有效取得抵換量。

- 抵換方案需考量取得時程、單價及周邊效益,空污抵換將以固污改善及益菌肥為優先,餐飲業及車輛汰換為快速取得方案,另為避免協商過程中合作失敗,應規劃相關合約簽訂。

圖5:空污抵換量執行策略

| 方案 | 項目 | 執行時程 | 取得單價 | 抵換時程 | 預估成本 | 順序 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 固定污染源 | SOx, NOx, VOCs, PM2.5 | 長 | 低 | 永久 | 平均50~150萬/噸 | 1 |

| 餐飲業 | VOCs, PM2.5 | 短 | 中 | 營運狀態時 | 100~170萬/噸 | 2 |

| 益菌肥 | PM2.5 | 短 | 低 | 每年執行 | 20萬/噸*年 | 1 |

| 汽機車 | NOx, VOCs, | 短 | 中 | 永久 | 約65~220萬/噸 | 1 |

3.2 溫室氣體

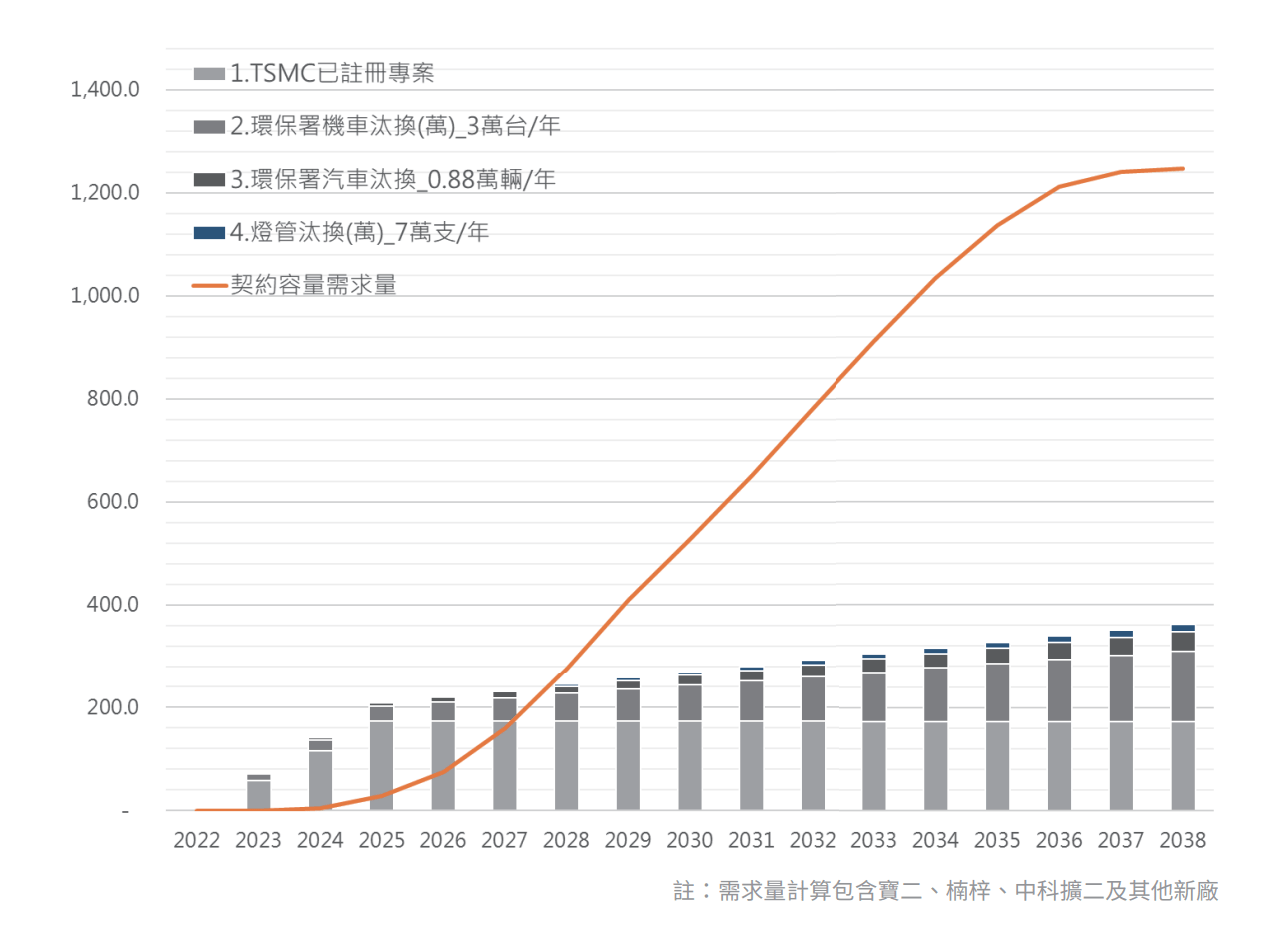

環保署要求符合條件之環評開發案,需依抵換原則執行溫室氣體抵換,依公司未來擴廠規劃,總抵減量需求約1,250萬噸,而目前抵換原則明列之計算方案僅認定能耗類,且環保署並無提供完善之交易平台(目前僅有車輛汰換媒合平台),廠商需自行籌措。為提前取得抵換量,公司已著手執行現行抵換原則之所有方案(表2),預計取得量如圖6所示,然預估自2028年起,即可能出現抵換量不足情形。

| 項目 | 對象 | 簡述 | 預估取得量 |

|---|---|---|---|

| 補助電動機車 | 民眾 | 由環保署「車輛汰舊換新抵換媒合平台」 由民眾將老舊車輛汰換為電動車或油電車 | 2.3噸/輛 |

| 補助電動汽車 | 民眾 |

19.3萬噸/年(汽油) 23.2萬噸/年(柴油) |

|

| 燈管汰換 | 學校機構 | 補助偏鄉學校汰換成LED燈管 | 0.14噸/支 |

圖6:溫室氣體需求量及抵換量取得

上述車輛抵換措施的補助對象為開放民眾申請,目前環保署已成立抵換媒合平台執行,而因民眾車輛汰舊換新依其需求自由執行及政府宣導有限,執行成效不如預期;另鍋爐可取得之抵換量問題,與空污相通,多數公私場所均已完成汰換,且無公開平台及自由交易市場,造成媒合不易,可取得抵換量少。除了環保署自主推動之車輛汰舊換新抵換方案外,目前環保署對事業提出其他減碳計畫的審核態度保守,公司所提減碳方案除燈管汰換方案外,其他宥於計算方法論或驗證方式繁複無法成案,亦照成取得抵換量之困難,仍待與環保署持續溝通。

環保署112.2.15「氣候變遷法」修正草案內容中,包含強化排放管制及誘因機制促進減量之目的,除延續新設污染源應採最佳可行技術並進行增量抵換外,亦納入對製造、運輸及建築等各部門排放行為之管制機制,以此降低溫室氣體排放量;此外,環保署為擴大管制執行方案,亦納入參酌各縣市研提之減量措施項目,以符合使用者需求。

故此,公司除持續執行現有抵換方案外,亦依「氣候變遷法」及國家減碳策略規劃,積極找尋其他溫室氣體抵換來源,如爭取既有廠節能之減碳效益納入抵換量、以植樹計畫作為碳匯以此取得抵換量,或與農委會合作,經由補助農友汰換老舊燃油農機取得減碳量等,經由與其他政府機關之合作計畫,加速與環保署溝通力道。

4.結論與建議

寶山一、二期環評案均為第一例執行空污及溫室氣體抵減的園區開發,然環保署目前對於相關配套法規尚不完善,地方及中央主管機關認定亦有差異,造成開發單位執行困難。為取得抵換量,台積公司積極與主管機關進行多次協商溝通,取得抵換量計算及對象的共識,以進一步媒合可執行抵換對象。然現行法規要求(環評)開發單位需自行籌措污染物抵減量,若無公部門統一建立的公開平台,私人企業根本無法掌握零散的抵換資訊。故此,公司藉由積極協商及送審抵換計劃書之過程,藉以促使環保署建立統一資訊平台;另一方面,同步委託具專業及公信力的顧問公司/法人機構協助媒合抵換對象,以此取得污染物抵換量。

現行規劃的補助對象為民眾及有意願改善之企業,包括不屬於公司計算碳排之範疇(範疇一、二、三),未來於執行抵換對象時,將優先補助公司供應商,以此減少範疇三之碳排,並使用再生能源減少範疇二,以補助民眾及其他方式,作為製程排碳範疇一之抵換,以達公司2050年零碳排目標。

此外,依公司未來的開發規劃,現行可執行的溫室氣體抵換方案仍有大量缺口,需另尋找較具抵換規模的減碳計畫,故此,依國家淨零碳排的規劃,可與外部單位合作開發低/無碳能源,如氫能,或協助導入負碳技術(如碳捕捉與封存,CCUS),以達成長期淨零排放之目標。

參考文獻

- 行政院環保署,高屏地區空氣污染物總量管制計畫,2015.6.30發布。

- 行政院環保署,行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則,2023.1.119修正發布。

- 行政院環保署,氣候變遷因應法,2023.2.15發布。

- 行政院環保署,溫室氣體排放量增量抵換管理辦法草案總說明,2023.7.5。

- 行政院環保署,固定污染源空氣污染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法,2021.7.9發布。

- 行政院環保署,總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣作業辦法,2022.6.14發布。

- 國家發展委員會、行政院環境保護署、經濟部、科技部、交通部、內政部、行政院農業委員會、金融監督管理委員會,臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明,2022.3.30。

- 行政院環保署,改造或汰換鍋爐補助辦法,2020.6.11修正發布。

留言(0)