摘要

TOC濾網再生技術探討

Keywords / AMC16,AMC filter Regeneration

在AMC濾網的大量使用下,各種濾材NH3/H2S/TOC消耗有著明顯落差,又以TOC濾材用量最為大宗,而TOC污染物則為近年減量之重點議題,因此如何利用TOC濾材再生技術延長TOC濾材壽命,並能達到充分再生吸附材之最大功效,有效節省控制成本,係為降低無塵室TOC與環境保護之重要課題,進一步達成AMC零污染的終極目標。

前言

2019年更換AMC濾網花費約新台幣10億,其中無塵室環境TOC濾網更換費用占40%,並每年產生廢棄物580噸。本文探討採用可再生之抽取式TOC濾網取代一次性抽取式TOC濾網之可行性及效率驗證 ,現行TOC濾網再生手法均是以高溫(>100℃)Regen air對TOC濾網進行再生,無法適用於抽取式化學濾網再生。主要原因為抽取式化學濾網係利用不織布夾附吸附材壓製而成,因此以高溫(>100℃)工序再生時,需考慮到不織布、黏合膠、羊毛氈及壓制工藝能否承受高溫(>100℃)Regen air,再生方式遠較一般活性碳再生程序複雜。因此本文採用可較低加熱溫度搭配負壓方式,以不破壞濾網結構並同時達到再生效果為目標。

文獻探討

高濃度AMC可能影響產品良率,影響包括:①造成晶圓(wafer)或器材設備腐蝕:⒜製作完成的晶圓因表面長時間接觸含F/Cl之空氣造成表面鋁腐蝕;而銅製程晶圓表面則可能遭硫化物腐蝕。⒝機台之不鏽鋼表面受長時期F/Cl腐蝕而產生微粒。②氣態分子互相反應產生微粒沉積在光罩表面,或造成投影機透鏡長霾(hazing),影響曝光功率或造成圖形變異。③AMC吸附在晶圓表面,藉由後續熱製程擴散至底部造成產品電性飄移,或是摻雜參數改變導致元件失效及良率下降。

濾材常用的濾除方法有物理吸附法、化學性吸附法、離子交換法。物理吸附主要由彼此分子間之凡得瓦爾力作用而形成的微弱分子間力,使得氣體分子附著於固體吸附劑表面上大部分的情況下。化學吸附是吸附質與吸附劑的表面藉化學鍵的力而吸著的現象,化學吸附有選擇性,產生的吸附熱較大活化能也較高。同一物質可能在較低溫度下進行物理吸附,而在較高溫度下進行化學吸附,也可能兩者同時發生。離子交換法為陰陽離子交換樹脂充填入多孔性發泡材,利用官能基產生相互置換的作用。其中針對TOC濾材主要以物理方法將空氣通過吸收、吸附之步驟淨化空氣中之有機化合物,由凡得瓦爾力使氣體分子附著於固體吸附劑表面,為一種可逆反應 ,將被選擇性吸附住之吸附質脫附驅離出來此步驟就是脫附程序也稱為再生程序。

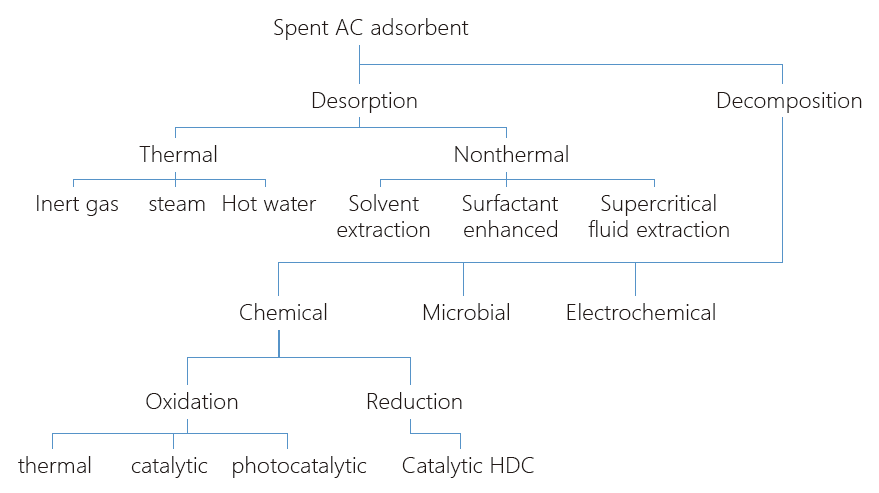

根據文獻Comparison of catalytic processes with other regeneration methods of activated carbon[1], 再生方法主要分為Chemical、Microbiological、Electrochemi-cal、Thermal,如 圖1。

圖1、再生之分類[1]

根據文獻Regeneration of carbonaceous adsorbents [2]藥劑再生法為利用藥劑浸泡將被吸附的污染物質進行化學反應、萃取、置換,而使吸附質脫附,主要針對高濃度及特定吸附物進行再生。

生物再生法是利用微生物將活性碳表面吸附的有機污染物降解,但對於微生物不能降解的吸附質不能應用此方法。

電化學再生法是將活性炭填充在兩個主電極之間,在電解液中加以電場,活性炭在電場下極化,一端成陽極,另一端呈陰極,在活性炭的陰極部位和陽極部位可分別發生還原反應和氧化反應,吸附在活性炭上的污染物因此而分解,此方法操作方便且效率高、能耗低,但處理對象尺寸無法太大。

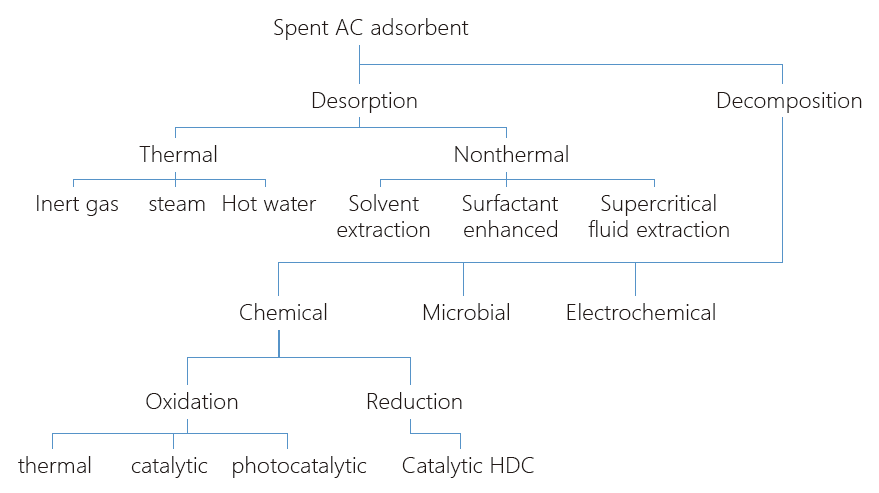

根據文獻Regeneration of carbonaceous adsorbents [3]加熱再生法是活性碳本體通過施加溫度後,使吸附質分子脫離活性炭表面使吸附質分子降解除去再生時間較短,綜合以上文獻提供之經驗,TOC吸附於濾網屬於物理吸附 ,如 圖2,加熱再生較為符合本研究目的。

圖2、TOC物理吸附示意圖[4]

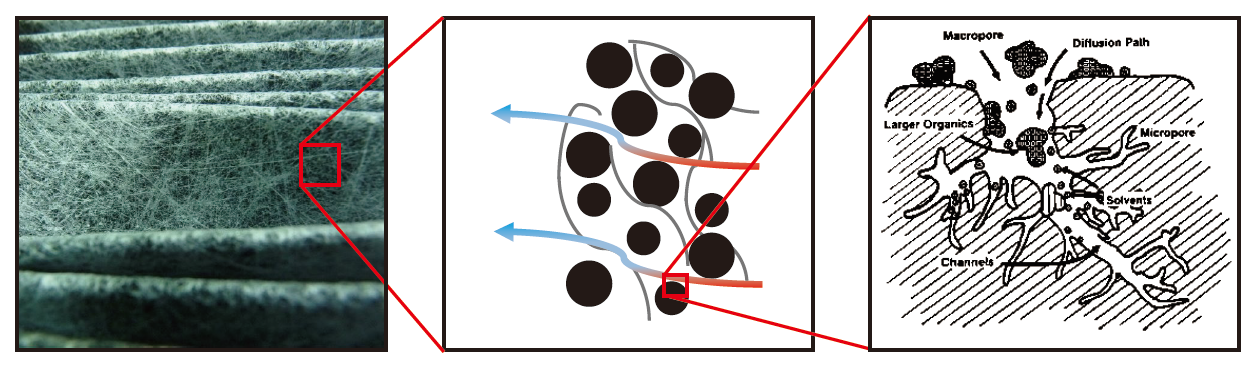

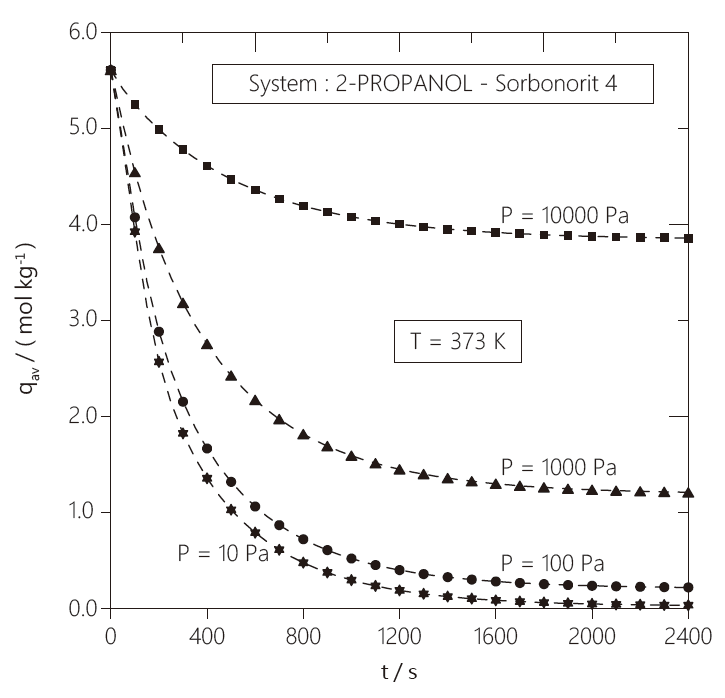

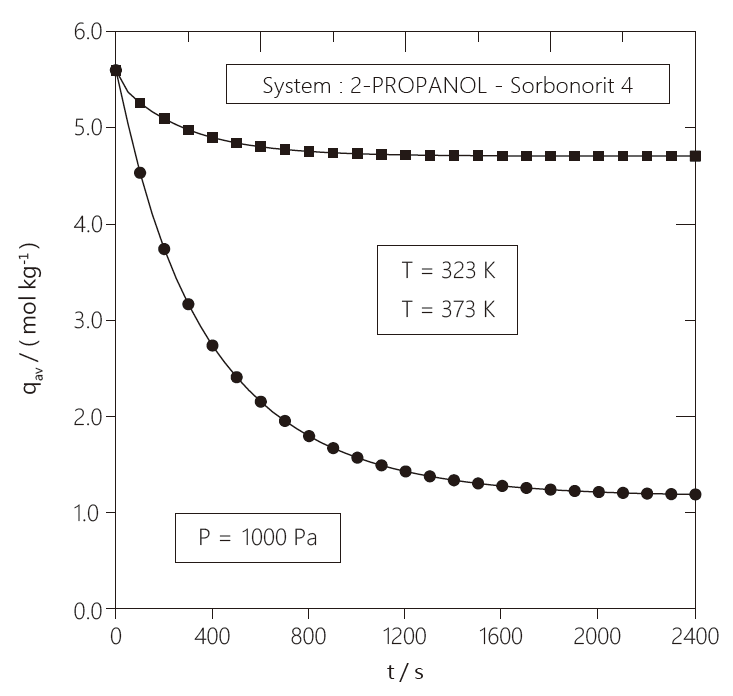

然而抽取型化學濾網結構中含有黏合膠、不織布於高溫再生,需考量黏合膠剝離及結構碳化的問題,透過脫附溫度、壓力、時間關係,如 圖3 圖4[5]。本研究可利用負壓降低TOC沸點,達到以較低之溫度進行加熱再生,確認在此條件下可恢復其去除效率。

圖3、恆定壓力1000Pa,323K、373K溫度下,異丙醇平均脫附量與時間關係[5]

圖4、恆定溫度373K下,各種壓力下異丙醇平均脫附量與時間的關係[5]

研究方法

因製程大量使用IPA(異丙醇)應用於乾燥或除污,排放至環境大氣的殘留IPA易從MAU吸進無塵室,各廠區為達到有效控制無塵室環境IPA濃度,頻繁更換抽取式TOC濾網 ,雖僅抽換濾材仍產生大量廢棄物。為驗證該濾網再生可行性之目標分別以IPA為量測物質依不同再生參數條件設計相關實驗,實驗樣本使用去除效率已降低至50%之抽取式濾材,置加熱腔體抽氣至0.05Torr(~10pa),分別施以60℃ 、65℃、70℃進行再生6hr後,驗證其去除效率。本研究之驗證採用濃度為3ppm的IPA,0.7m/s作為去除效率測試 ,允收標準訂為再生後初效 : ①IPA : >80% Eff. Or Outlet <2 ppb;②Outgassing test : Outlet<Inlet。

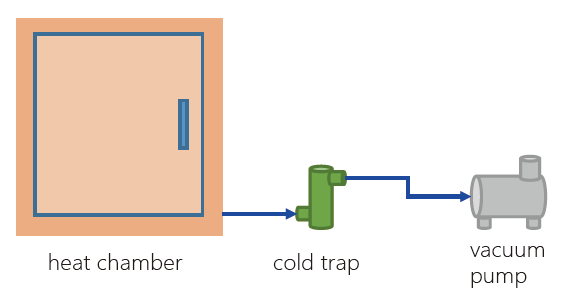

此加熱再生程序為將實驗樣本,置於氣密加熱腔體中 ,使用真空幫浦抽氣至0.05Torr,進行加熱再生,真空幫浦前端連接Cold trap降溫抽出空氣,如 圖5。

圖5、再生實驗架構

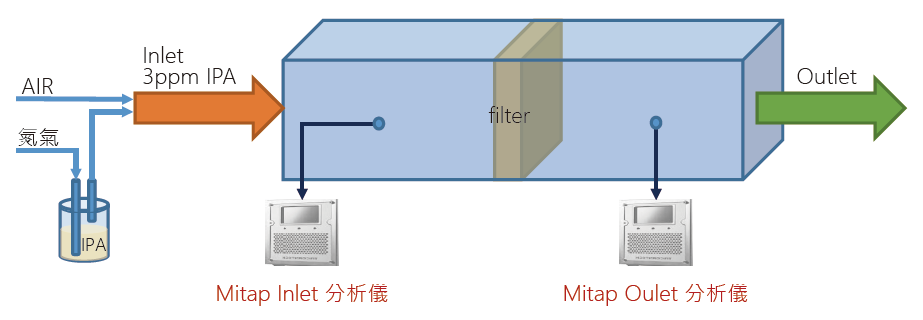

驗證實驗架構為利用氮氣衝擊入液態IPA,再混合空氣吹入風道入口,利用空氣以及氮氣流量,控制吹入風道IPA濃度至3ppm,並控制總輸入風速為0.7m/s進行去除效濾驗證,如 圖6。

圖6、效率驗證架構

結果與分析

由實驗結果可得結論,如 表1 表2 表3 :

| No. | IPA測試濃度 | 濾網初效 | 一次再生初效(全新效率90%) | Outgassing test |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 3.4ppm | 51.80% | 72.40% | pass |

| 2 | 3.3ppm | 51.20% | 71.70% | pass |

| 3 | 3.6ppm | 52.00% | 73.60% | pass |

| No. | IPA測試濃度 | 濾網初效 | 一次再生初效(全新效率90%) | Outgassing test |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 3.2ppm | 53.10% | 77.90% | pass |

| 2 | 3.4ppm | 48.40% | 81.30% | pass |

| 3 | 3.0ppm | 51.90% | 79.30% | pass |

| No. | IPA測試濃度 | 濾網初效 | 一次再生初效(全新效率90%) | Outgassing test |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 3.4ppm | 49.40% | 83.10% | pass |

| 2 | 3.1ppm | 50.50% | 82.30% | pass |

| 3 | 3.5ppm | 49.70% | 81.70% | pass |

- 抽取式濾網使用負壓加熱再生法,在70℃再生6hr將可回復化學濾網對於異丙醇之去除效能回復至83%>驗收目標(80%)。

- 濾網活性碳膠合層在75度即達軟化點,故實驗以70度作為操作溫度時,溫度的波動及受熱的均勻度使濾網結構產生強度下降的副作用,因此實務應用應選用65℃在維持濾網強度下去除效能也可達到約>77%。

結論

在本文中經初步實驗,證實濾網一次再生後,異丙醇去除效率最佳情況可回復至83%,表明抽取式TOC濾網實可經由負壓加熱達到再生程序,可延長濾網使用壽命,依原訂定之允收標準,一次再生後初效IPA去除效率可>80% ,以Zero gas測定Outgassing通過Outlet<Inlet目標。

此再生手法可將原TOC濾網再生使用,年濾網報廢量可降低50%,而濾網花費則可降低35%,可有效降低環境廢棄物以及生產成本。經本次研究結論,膠合材在濾網再生中為重要關鍵,膠合材已著手探尋更新機會,未來將以標準三合一化學濾網之再生技術可行性,若可恢復其TOC濾材之能效繼續使用,將獲得更大降低成本效益。

參考文獻

- Comparison of catalytic processes with other regeneration methods of activated carbon Catalysis Today 53(1999)7380.

- Regeneration of carbonaceous adsorbents. Part II: Chemical, Microbiological and Vacuum Regeneration, 2015.

- Regeneration of carbonaceous adsorbents. Part I: Thermal Regeneration, 2014.

- Think of Filter Carbon as a Parking Lot for Organic Chemicals, 2013.

- Simulation studies of a vacuum and temperature swing adsorption process for the removal of VOC from waste air streams International Communications in Heat and Mass Transfer 33(2006)80–86.

留言(0)