摘要

再生廢碳-綠色相伴

本研究使用回收系統之廢碳製成再生碳並以新碳為比照組進行H2O2去除率比對,以AWR及含高濃度H2O2的CWR系統進行測試,紀錄H2O2去除率變化及活性碳粒徑、硬度及碘值等相關指標的差異性。結果顯示,再生碳粒徑與硬度無明顯影響,碘值則隨使用時間增加而降低與新碳比對效果一致,由H2O2去除率上可看出再生碳及新碳下降趨勢相同,其結果顯示可取代新碳使用。未來若成功導入台積全廠區使用,預期每年廢棄物減量可達約5,000噸,創造逾3千萬元的效益及減少碳排達9千噸。

In the study, the waste carbon of reclaim was used to make regenerated carbon, and compared the removal rate of hydrogen with new carbon. The AWR and CWR systems containing high concentration hydrogen peroxide were tested to record the change of hydrogen peroxide removal rate and the particle size, hardness and Differences of iodine value-related indicators. The results suggested that Particle size distribution and Hardness of activated carbon can meet the new carbon value. The Iodine number decrease with the increase of time. On the other hand, the reduction trend of regenerated carbon and new carbon had a similar variation. In conclusion, new carbon was substitute for regenerated carbon, if it is successfully introduced in to the TSMC in the future that the annual waste reduction can reach 5,000 tons, creating more than 30 million dollar in benefits and reducing carbon emissions by 9,000 tons per year.

1.前言

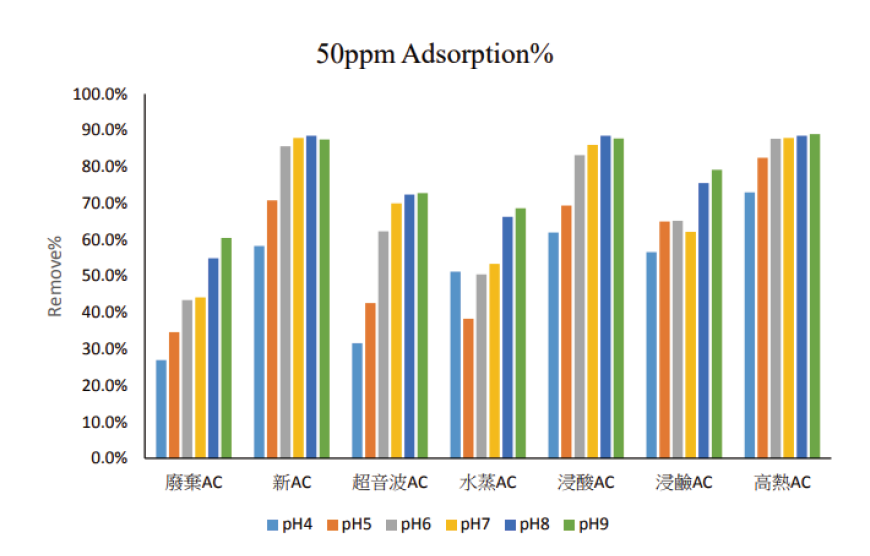

台北美國商會於2020年出版的TOPICS工商雜誌中層提起,「台灣在全球科技供應鏈中,佔有相當重要的製造環節,並以科技島聞名全世界,各項科技工業及半導體產業鏈和數位應用環境都非常成熟」,顯見台灣的科技代工已在全球扮演日趨關鍵的角色。由經濟部統計處統計的資料顯示,公司登記數量原由103年637,556家增至110年736,889家,增幅為15%,帶動的經濟成長眾所皆知,然而其所產生的事業廢棄物也隨之增加,由環保署統計年報顯示由103年至110年間,事業廢棄物申報數量增加逾3百多萬噸,突破2千萬噸門檻的大關如圖1,如此龐大的數量將為環境帶來不可預期的隱憂。

圖1:廢棄物產量與公司數比較

台積電身為世界領先公司的佼佼者,自然應為社會及環境盡一份心力。從台積電111年度永續報告書中提起總廢棄物產出量為97萬噸,其中水課廢棄物約為23.7萬噸占總量的24.5%,若能將其廢棄物進行再利用並使用於廠內,將可大幅減少廢棄物的產量。依現行經濟部事業廢棄物再利用管理辦法,已正面表列出的五十二種可再利用物質中,氟化鈣污泥製成人造螢石,硫酸及銅棒再製等,都是已完成再利用項目佔水課廢棄物約97.3%,剩餘2.7%中約有5,000噸的廢活性碳也是其中一項可再被利用的綠色資源,若將其再利用為再生碳用以取代新碳使用,有助於減少廢棄物產量及碳排放,實現綠色經濟的精神。

2.文獻探討

2.1 活性碳再生技術

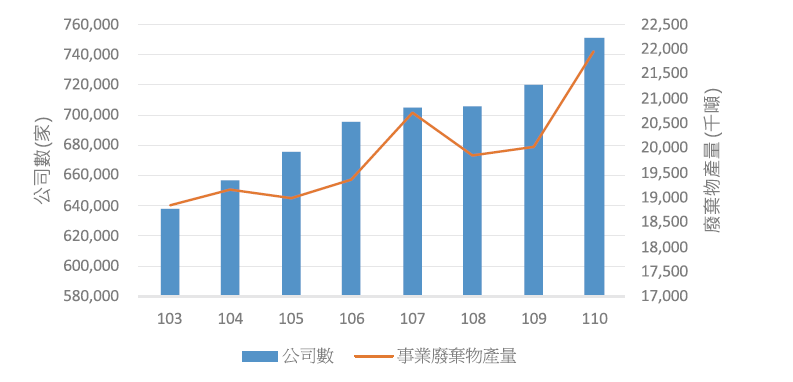

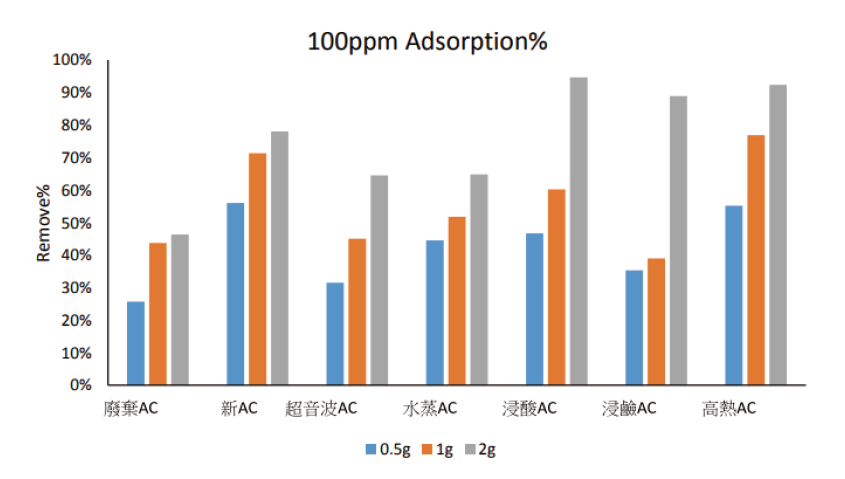

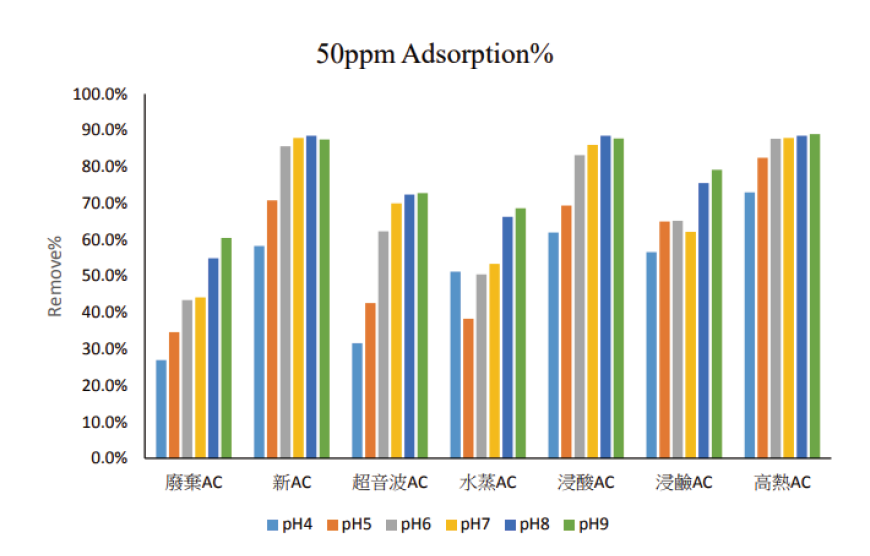

在水處理系統中「活性碳」是廣泛被運用於處裡水中「TOC」(Total Organic Carbon)、H2O2及餘氯,亦可脫色除臭及去除其他氧化劑的功效,在半導體製程中常被使用於「逆滲透膜」(Reverserse Osmosis, RO)之前,作為H2O2去除設備。因此,當活性碳吸附飽和時,需透過活化再生恢復其去除率,依現行活性碳再生方法主要可以分為熱處理、化學處裡或生物再生法等,其中熱處理法在工業上最為成熟也最常被應用於進行活性碳的再生,文獻[1]中提到熱處理法主要適用於將有機物質去除,化學處理則針對金屬物質吸附物去除,因廠內水質多數屬於有機質,因此使用熱處理進行再生。另外文獻中可以看出[2],以吸附VOC的廢棄活性碳做為原料,用五種不同的活化方式(超音波、水蒸、酸性、鹼性、高溫熱)進行再生,並使用銅溶液進行吸附實驗做去除率測試,可以看出高溫熱活化的方式去除率較高可達到90%(圖2),甚至比全新的活性碳去除率要來的更高。該文獻中也指出,針對不同pH進行測試,發現使用熱處理所得到的活性碳相對其他四種再生方式其去除率也是最高的(圖3)。

圖2:不同再生差異與去除率比較[2]

圖3:不同pH水溶液與去除率比較[2]

2.2 活性碳熱處理

活性碳使用熱處裡再生,可以有效將吸附的有機物去除恢復其去除率。但文獻[3]可知高溫再生會使少部分被吸附物轉化為焦碳導致孔洞結構堵塞,且金屬物質無法透過高溫去除而殘留於活性碳孔洞內,這些都會使得活性碳孔隙下降進而影響碘值,另一方面由文獻[4]活性碳於高溫再生爐(850℃)內進行再生時,活性碳間相互碰撞及高溫易造成活性碳破碎而使硬度及粒徑下降,隨著碳化溫度與時間的增加,雖會對活性碳造成質量損失,確有助於活性碳孔隙的形成,若要得到極高的比表面積,則會大幅降低活性碳的產率,因此應在質量損失與去除率的平衡考量下,做一適當的選擇。

2.3 活性碳品質指標

活性碳由於使用材料差異與活化條件上的不同,使各種活性碳間均具有特殊的物化特性,進而對各吸附物質的吸附量也不盡相同,因此,成品特性指標便可由取樣進行分析確認,現行分析方法多以國家區分,如「中華民國國家標準」(National Standarnd of the Republic of China, CNS)、「日本產業規格」(Japanese Industrial Standards, JIS)、「美國材料和試驗協會」(American Society for Testing and Materials International, ASTM)等檢測標準,目前台灣多數都以ASTM做為活性碳量測的實驗方法,檢測的活性碳指標包含「水分」(Moisture)、「硬度」(Hardness)、「粒徑分布」(Particle Size Distribution)、「灰分」(Ash content)、「碘值」(Iodine number)、酸鹼值及「假比重」(Bulk density)(表1)。

|

美國材料和試驗協會(ASTM) |

|||

|---|---|---|---|

| 項目 | 檢測規範 | 單位 | 目的 |

| 水分 | ASTM D2867 | % by Wt. |

降低填充時造成的煙塵 |

| 硬度 | ASTM D3802 | % |

檢測活性碳中耐磨耗、耐衝擊能力 |

| 粒徑 | ASTM D2862 | % |

檢測活性碳外型及大小,與吸附能力及硬度有正相關性 |

| 灰分 | ASTM D2866 | % |

檢測活性碳內無法去除之物的含量 |

| 磷值 | ASTM D4607 | mg/g |

檢測活性碳微小孔隙度的指標。為活性碳對吸附低分子量有機物質之吸附能力 |

| 酸鹼值 | ASTM D3838 |

降低系統使用的水質變化 |

|

| 假比重 | ASTM D2854 | g/ml |

單位體積活性碳的填充重量,可判斷活性碳活化過程中孔隙率的多寡 |

3.實驗方法

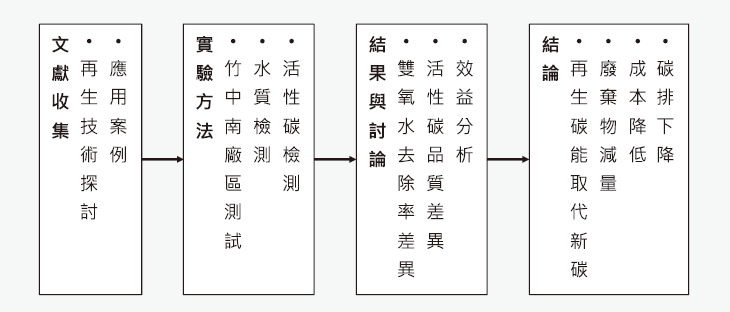

3.1 實驗架構與流程

圖4為本實驗架構流程圖。以活性碳塔穩定運轉狀況下,使用新碳及再生碳,分別投入CWR及AWR系統測試,探討活性碳對雙氧水去除率及兩種碳品質之差異性。

圖4:本實驗架構流程圖

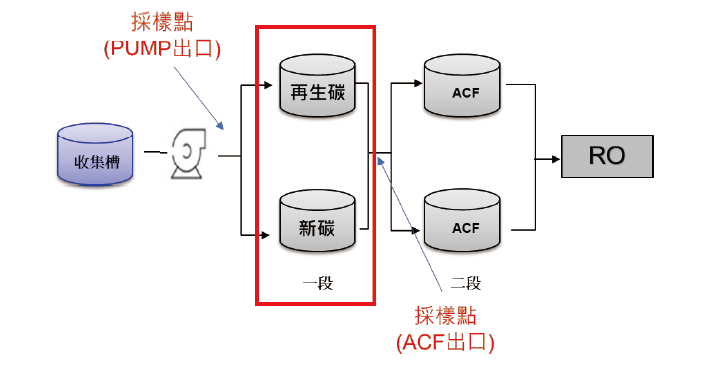

3.2 回收系統測試

以各廠AWR及F14P6含高濃度H2O2之CWR系統進行測試、所選擇的系統皆為串聯處裡如圖5,系統操作參數如表2所示。為求數據可靠性,選用一段H2O2濃度高的活性碳塔進行測試,同時間投入再生碳及新碳檢測H2O2去除率及活性碳品質上差異性。

圖5:活性碳塔示意圖

|

操作参數設定 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

廠區 |

系统 |

來源水 |

填碳量 |

更換週期 |

流量 |

入口 |

|

F12 |

AWR |

|

4800L |

6M |

100 | 220ppm |

| F15 |

AWR |

|

8500L | 2M | 75 | 160ppm |

| F14 |

AWR |

|

6500L | 3-4M | 100 | 250ppm |

| F14 |

CWR |

|

7000L | 6M | 77 | 4200ppm |

3.3 水質檢測手法

竹科及中科H2O2濃度檢測採用普明能所提供的Dulcotest DT3B分光光度計進行量測,該檢測方式是將原水進行背景值色度量測,透過添加試劑使水樣變色後進行第二次色度量測,兩者差值換算即可得出H2O2濃度。

南科因無Dulcotest DT3B分光光度計,所以使用環檢所公告之過氧化氫滴定法(NIES-D436-20B)的國家檢測方式進行量測,此手法是藉由過錳酸鉀(KMnO4)容液滴定,過錳酸根與過氧化氫進行氧化還原反應,當達到滴定終點,過量的過錳酸根溶液則形成淡粉紅色,由滴定量即可求得樣品中過氧化氫含量。

3.4 活性碳採碳檢測

活性碳與塔內高濃度H2O2進行反應,並受到進流沖洗而造成破碎流失,使活性碳使用量下降,造成H2O2去除率下降。再生碳因耐衝擊能力比新碳要來的低,需進行採樣檢測活性碳粒徑、硬度及碘值等指標。每次採樣前,需將活性碳塔進行逆洗,去除塔內氨氮及廢水,採樣後的活性碳送回中炭進行檢驗,並依照美國材料和試驗協會(ASTM)規定之檢測方式分析,其新碳及再生碳的出廠標準如表3。本研究只針對其中三項指標粒徑、硬度、碘值進行探討,其餘四項指標不討論,主要原因在於再生碳進行水洗後不會再進行酸洗,為避免二次破壞,所以pH值才會有落差。灰分則與水中金屬離子有關,因四大回收系統水質皆於源頭進行分流,可能的金屬離子皆透過混凝沉澱去除。假比重可用來判斷活化過程中孔隙率的多寡,該數值可由碘值進行更細節的判斷。

| 檢驗規範單位 | 新品數值 | 再生品數值 | |

|---|---|---|---|

| 項目 | 單位 | ||

| 粒徑 | % | 8×30mesh≥90 | 8×30mesh≥90 |

| 硬度 | % | ≥95 | ≥90 |

| 水分 | % by Wt. | 30~50 | 30~50 |

| 灰分 | % | ≤5 | ≤5 |

| 碘值 | mg/g | ≥1000 | ≥900 |

| 假比重 | g/ml | 0.45~0.55 | 0.45~0.60 |

| pH值 | - | 6~8 | 9~11 |

4.結果與分析

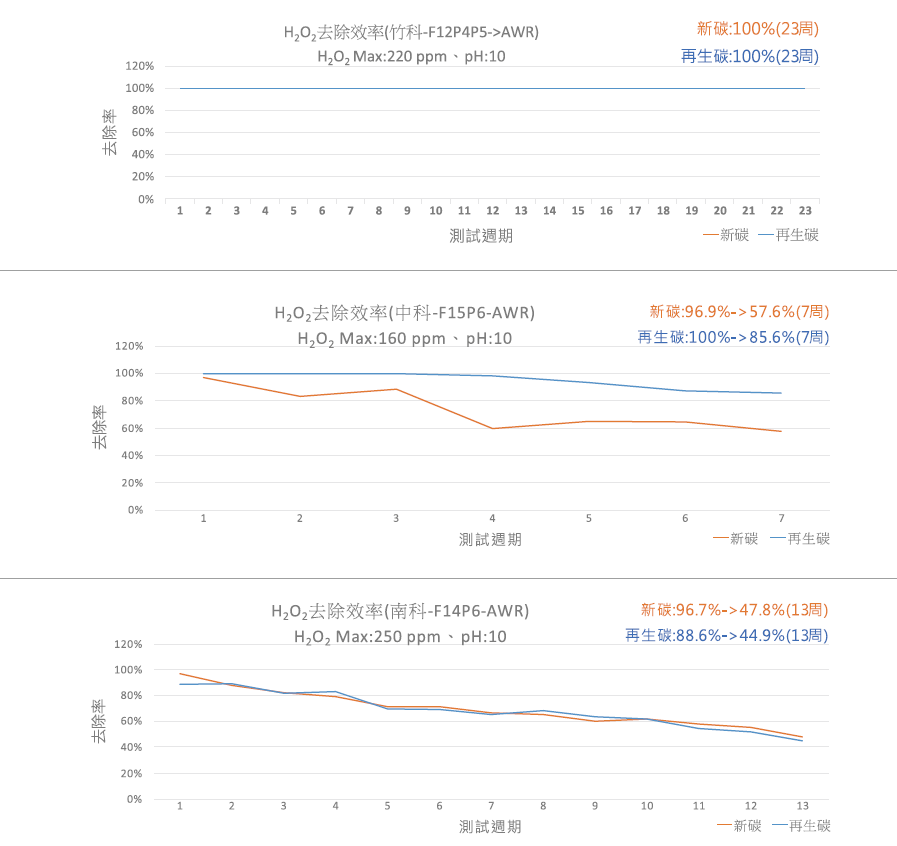

4.1 新碳與再生碳之雙氧水去除效率分析

圖6為AWR系統H2O2去除效率之變化,H2O2入水濃度為80-250ppm,更換週期內,新碳與再生碳兩者隨時間變化趨勢相同,顯示再生碳可以取代新碳使用。各廠去除率差異性比較發現,與逆洗參數、水質條件有關。

圖6:AWR系統H2O2去除效率之變化

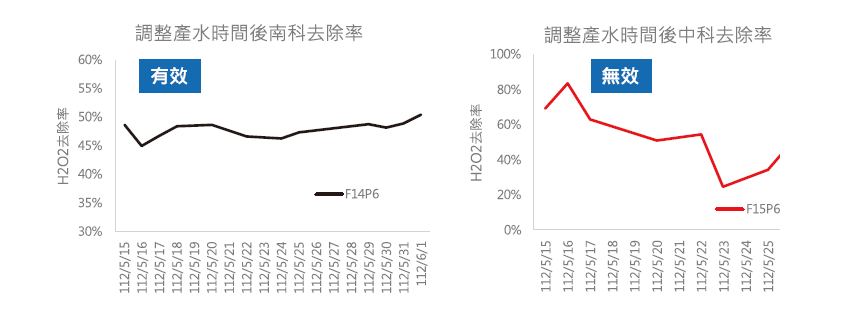

❶逆洗參數:依據表4調高中、南科逆洗頻率發現,圖7南科去除率由下降變為持平並於兩周後由47%上升至50%證實逆洗頻率上升,能有效提高活性碳去除效率,中科則無影響。

|

北 |

中 |

南 |

|

|---|---|---|---|

|

Phase |

F12P4/5 |

F15P6 |

F14P6 |

|

測試系統 |

AWR |

||

|

運轉線性流速 |

13.2 |

9.9 |

14.88 |

|

逆洗線性流速 |

26.39 | 20.93 | 16.37 |

|

Utilization |

53% | 58% | 45% |

|

產水時間(Min) |

800 | 1440- > 1200 | 1920->840 |

|

逆洗(Sec) |

1020 | 950->1200 | 1500 |

|

入水COD(ppm) |

86 | 650 | 86 |

圖7:產水時間與活性碳去除率關係

❷水質條件:由表4水質條件發現中科來源水COD讀值較高,因此進行瓶杯測試,取兩份相同的活性碳,並將一份浸泡於高COD的AOR水三天後,再以DI水洗淨進行測試,比較兩杯活性碳去除率如表5,發現浸泡高COD的活性碳去除率較差,證實中科因來源水COD讀值較高,去除率及生命週期比竹科及南科要來的低。

| F15P6 COD影響測試 |

ACF |

ACF (浸泡AOR) | |

|---|---|---|---|

| H202 (ppm) | 過濾前 | 34.5 | 34.5 |

| 過濾後 | 14.7 | 24.5 | |

|

去除率(%) |

57% | 29% | |

AOR COD~2,000 ppm

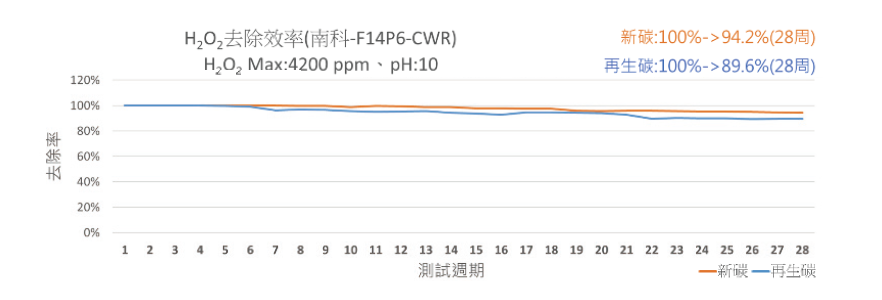

另外針對廠內含高濃度H2O2之CWR系統,於南科先行進行測試如圖8所示,H2O2入水濃度為2,500-4,200ppm,更換週期內,CWR新碳及再生碳去除率趨勢相同,顯示再生碳能適用於CWR系統內。

圖8:CWR系統H2O2去除效率之變化

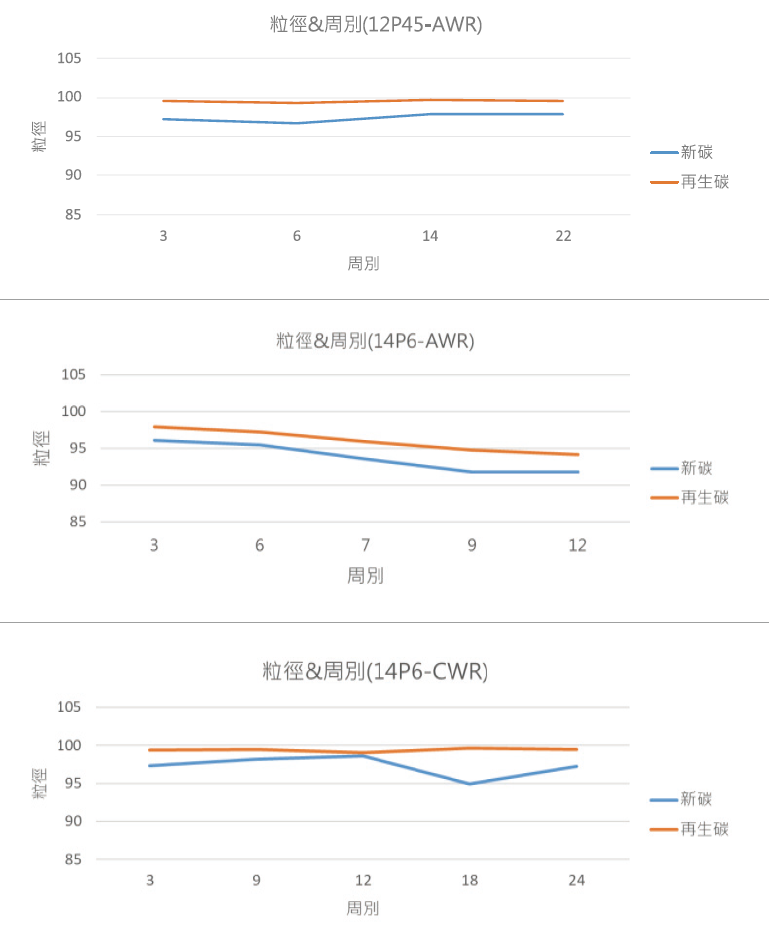

4.2 新碳與再生碳之粒徑分析

圖9為AWR、CWR系統活性碳粒徑之變化,整個測試周期內粒徑變化新碳及再生碳趨勢一致,其粒徑均能維持在95%左右,顯示活性碳破碎率較低。因中科測試期間數據量過少,不具參考性因此只討論竹科及南科。

圖9:AWR、CWR系統活性碳粒徑之變化

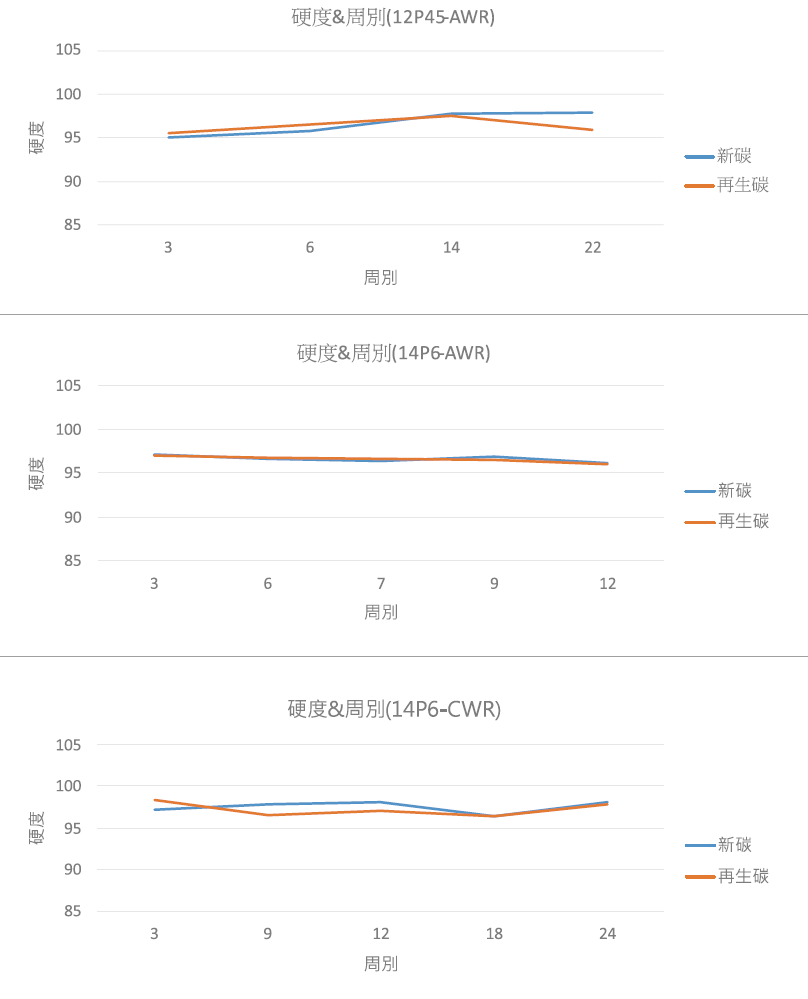

4.3 新碳與再生碳之硬度分析

圖10為AWR、CWR系統活性碳硬度之變化,由圖形可以看出整個測試周期內硬度變化新碳及再生碳並無明顯差異,由數據顯示,再生碳能夠取代新碳使用。因中科測試期間數據量過少,不具參考性因此只討論竹科及南科。

圖10:AWR、CWR系統活性碳硬度之變化

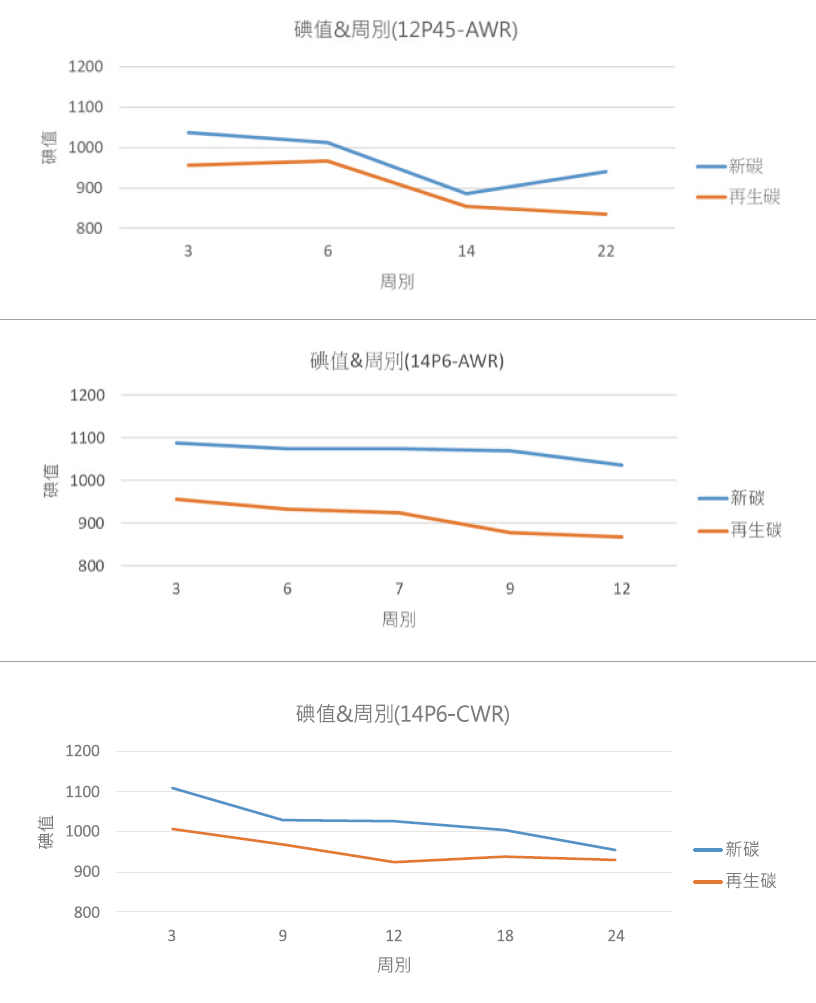

4.4 新碳與再生碳之碘值分析

圖11為AWR、CWR系統活性碳碘值之變化,由數據顯示碘值隨著使用週期呈現下降趨勢,主要為活性碳吸附水中不純物造成孔隙率降低造成。在各廠更換週期間可看出竹科及南科AWR系統及南科CWR系統,再生碳與新碳趨勢一致,由數據顯示,再生碳能夠取代新碳使用。

圖11:AWR、CWR系統活性碳碘值之變化

4.5 再生碳使用效益

目前廠務與廢資課合作和環保署試行活性碳的租賃合約,該合約的精神在於,將以往與供應商購買活性碳的行為改為租賃制,將原本定義的廢棄物處理改為物料的借用,此舉可使得活性碳廢棄物的數量直接歸零。

由2022年全年度活性碳使用數量約為9000m3產生約5千多噸的廢棄物,再租賃合約下,5千噸的廢棄物都會轉換成原物料歸還,使廢棄物削減成零。依現行再生得率進行試算,可得出再生碳的產量約為3000m3。成本分析上,每升的再生碳較新碳低約30%,每年共可減少3千多萬。在碳排放上,每一公斤再生碳會產生的CO2為新碳的8.5%,每年共可減少9千噸的碳排。

5.結論

透過各廠區的實場測試可驗證,將廠區內飽和的廢活性碳進行活化為再生碳回用可有效取代新碳使用,從研究結果顯示再生碳H2O2去除率與新碳一致,粒徑及硬度並無明顯下降,碘值則隨使用時間增加而降低,在測試期間發現逆洗頻率及來源水的差異性會影響活性碳的壽命,高有機物的廢水會導致活性碳中具吸附性的孔隙飽和速度加劇,減少使用時限,逆洗的頻率長短則可將活性碳上吸附物質清除延長使用期限,因此適當的逆洗間格能有效的延長更換週期。藉由租貸合約將廢棄物轉為物料使用,每年廢棄物的削減量可達到約5,000噸(約2.8座的標準游泳池大小),廢回收系統的活性碳可達100%去除,成本減少3千多萬及碳排放的減少達9千噸左右。

然而現行與環保署試行的租貸合約,只針對有再生能力的供應商能夠執行,單就目前在台灣能提供的廠商來看,數量是寥寥可及,其技術也需要在環保署管控的名單內,未來希望透過租貸合約的試行能擴大供應商的限制。另一點目前的研究只針對回收系統的活性碳進行測試,對於純水所使用的活性碳,是否也能再製成再生碳回用於廠區並未特別研究,未來要真正落實將活性碳由廢棄物轉為物料使用,實現廢棄物清零,這些都是後續努力的目標。

參考文獻

- 廖世揚,應用再生活性碳吸附特性去除有機污染物之研究,2021,中山大學。

- 徐銘駿,以五種不同方式再生廢棄活性碳,2013,嘉南藥理科技大學。

- 活性碳的循環使用:水熱再生活性碳並同時降解被吸附的污染物,2019,大專組,第2屆大專校院綠色化學創意競賽成果報告書。

- 林文清,微晶纖維素廢料之活性碳熱裂解資源化研究,2007,中央大學。

留言(0)